晚清至民国初年四川农村生活图景:农耕文明与多元经济的交织

一、稻作农耕:精耕细作与水利协作

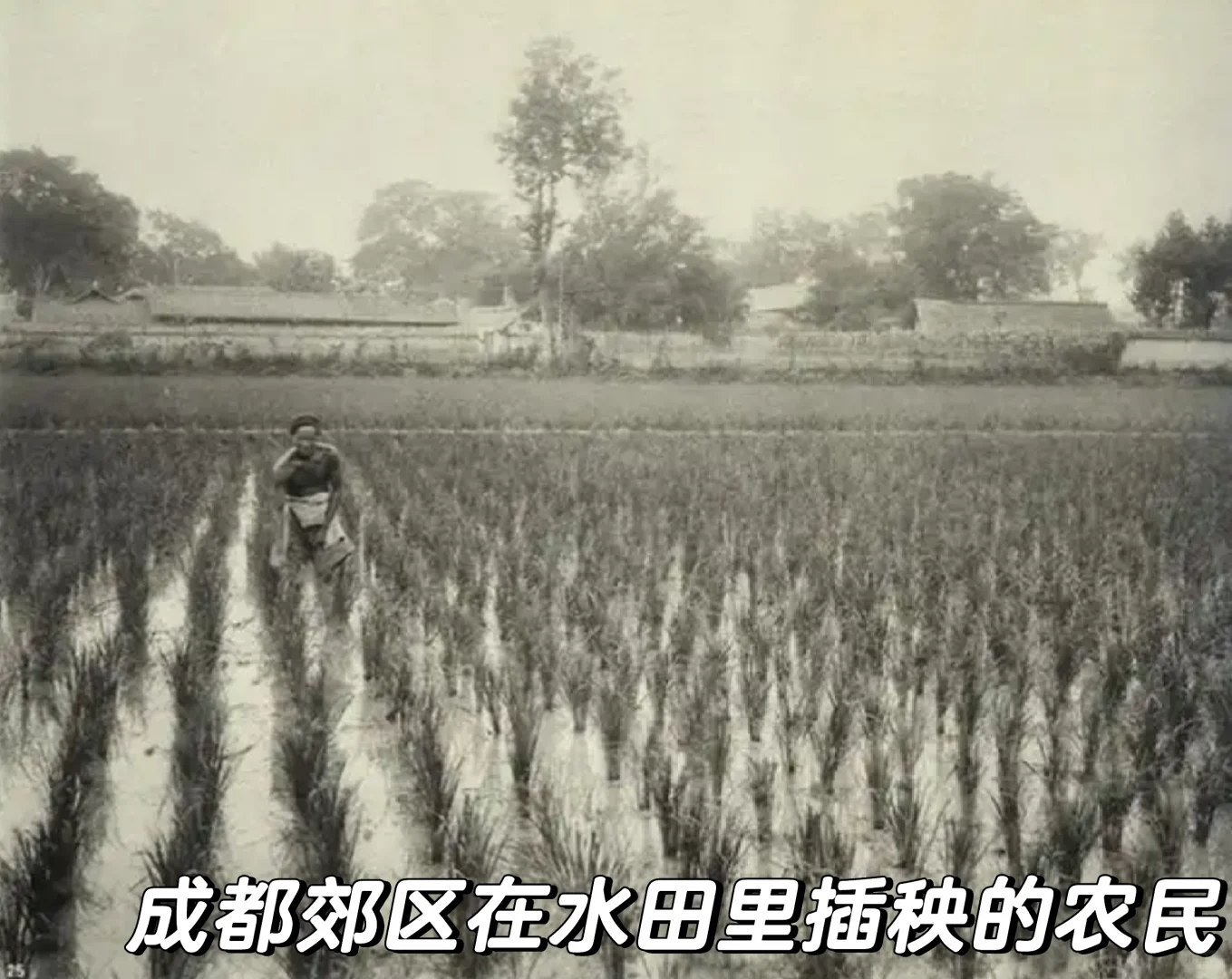

1. 水稻种植的核心地位

成都平原的农民在绵延的水田中弯腰插秧,展现了以稻作为核心的农业生产。

这一场景依赖集体协作,农户间常通过“换工”方式完成农忙。

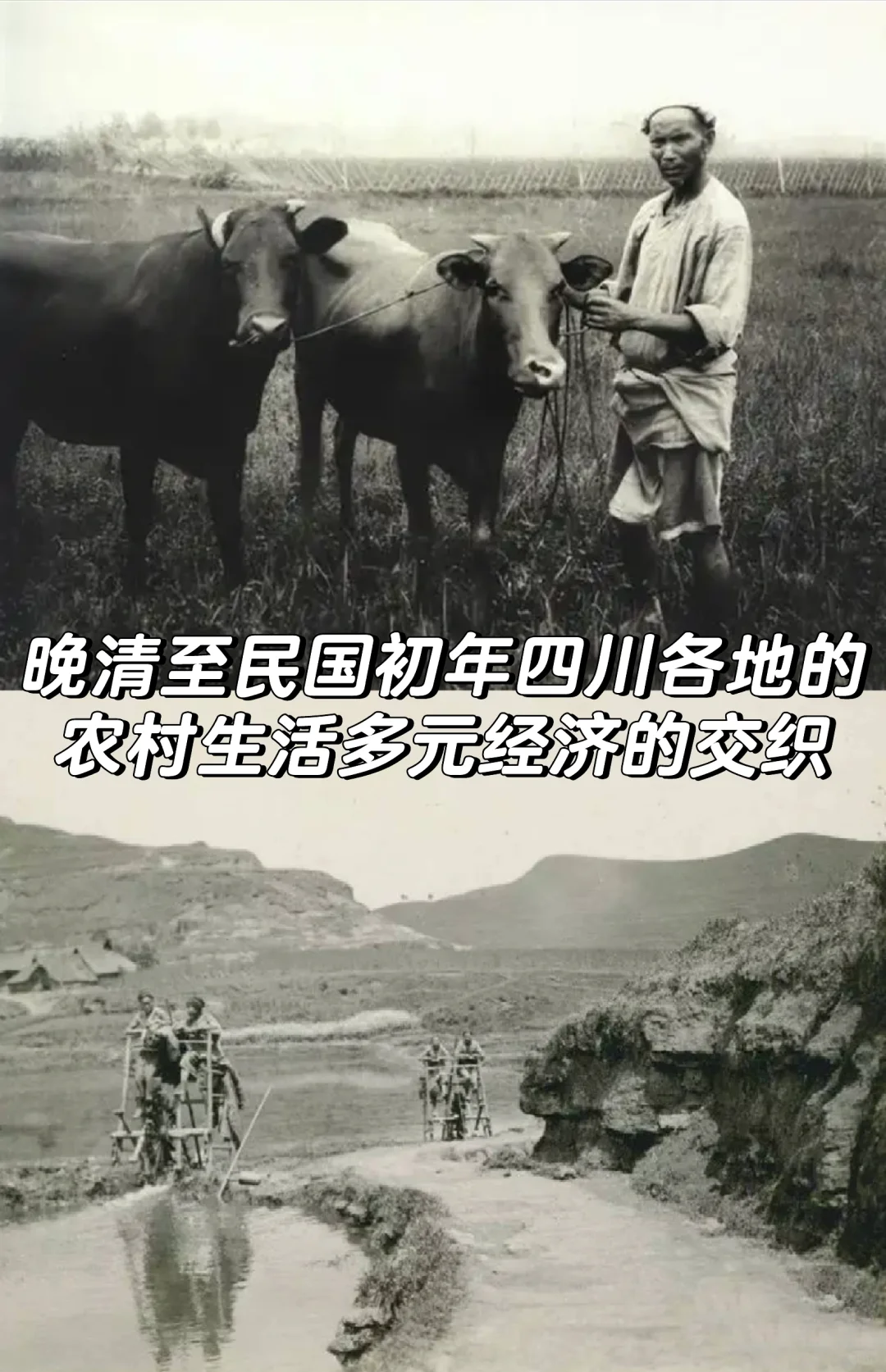

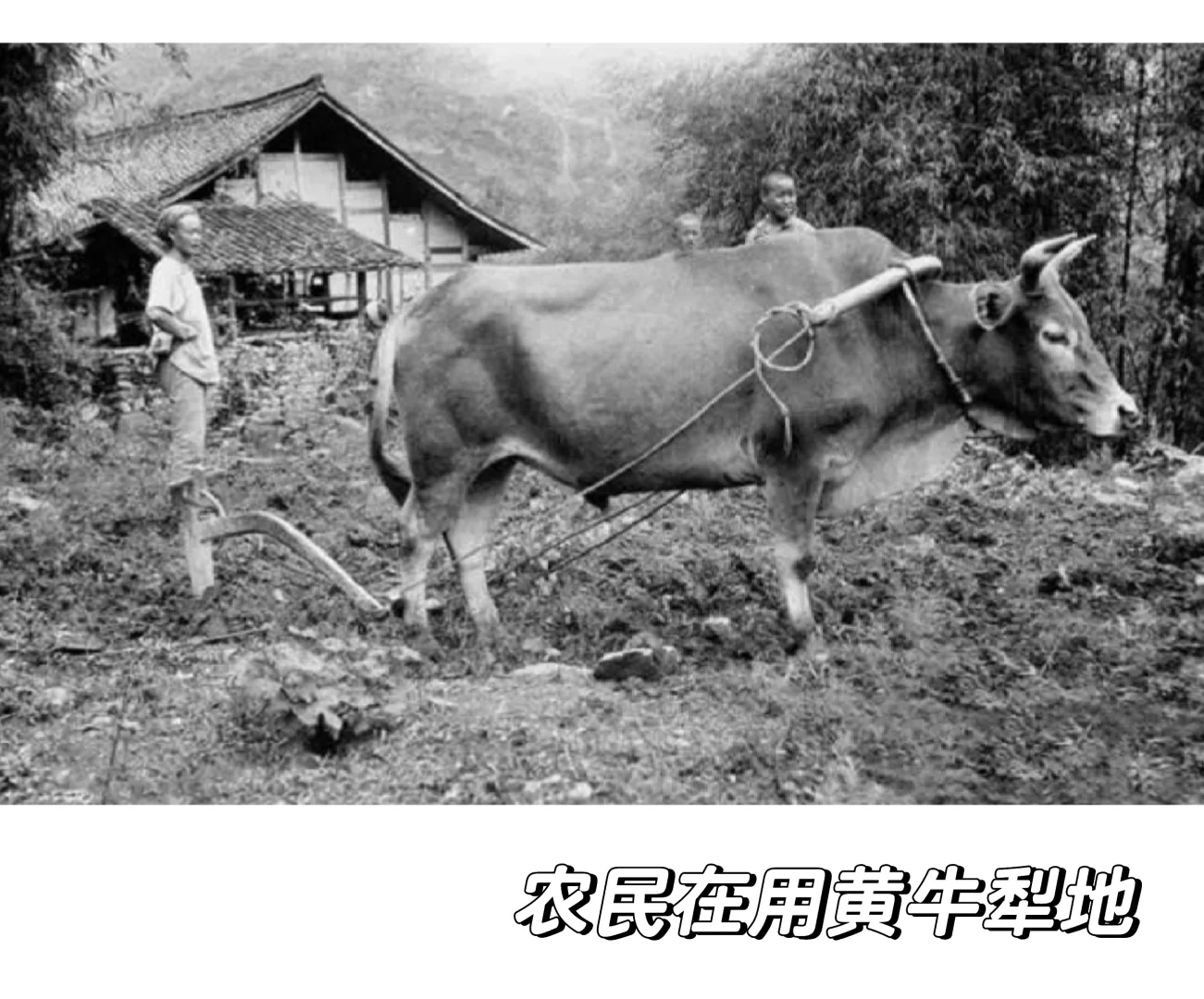

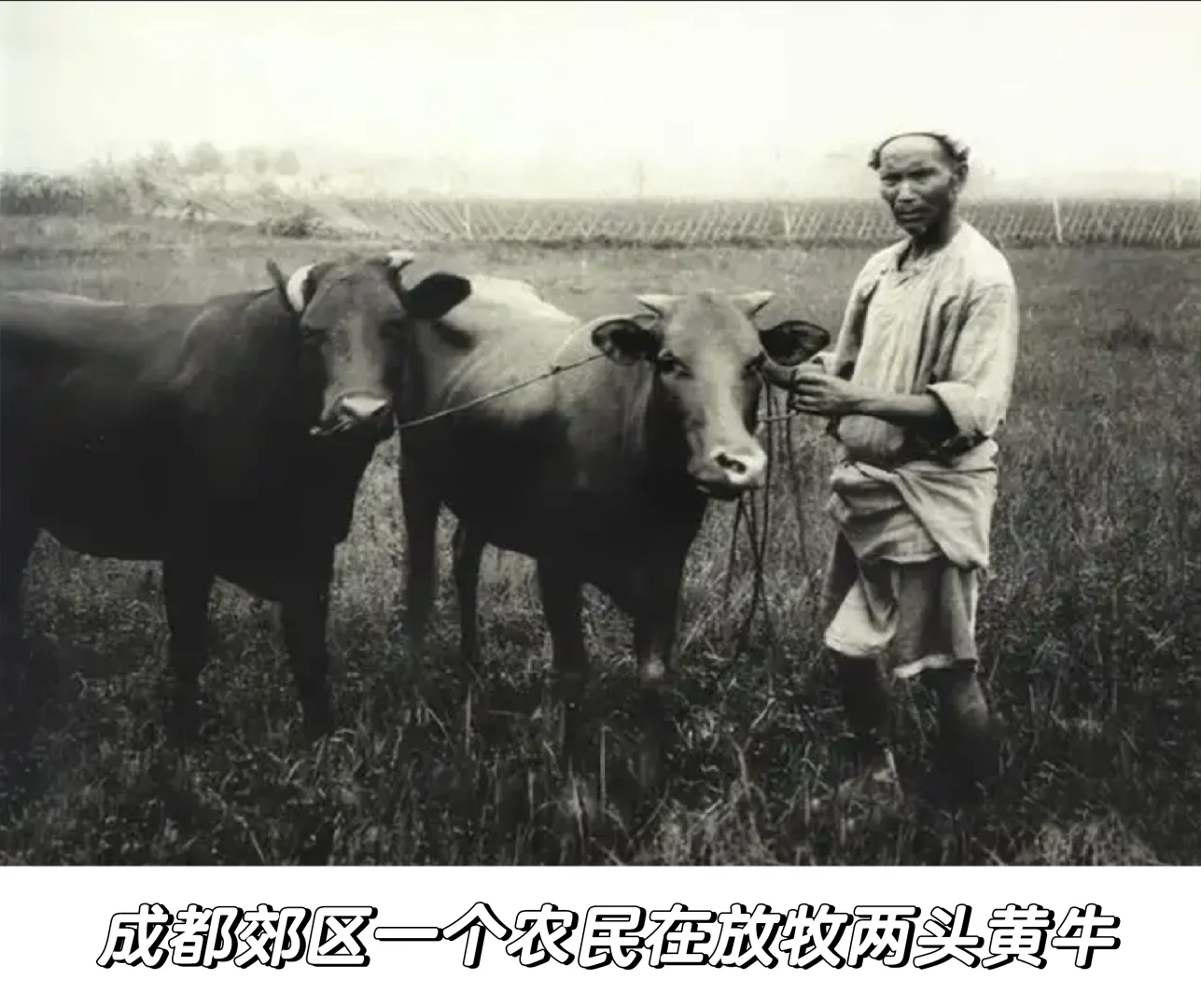

牛耕技术:黄牛是重要的畜力资源,农民用牛犁田松土,木制犁具与铁制铧口的结合体现了传统农具的改良。

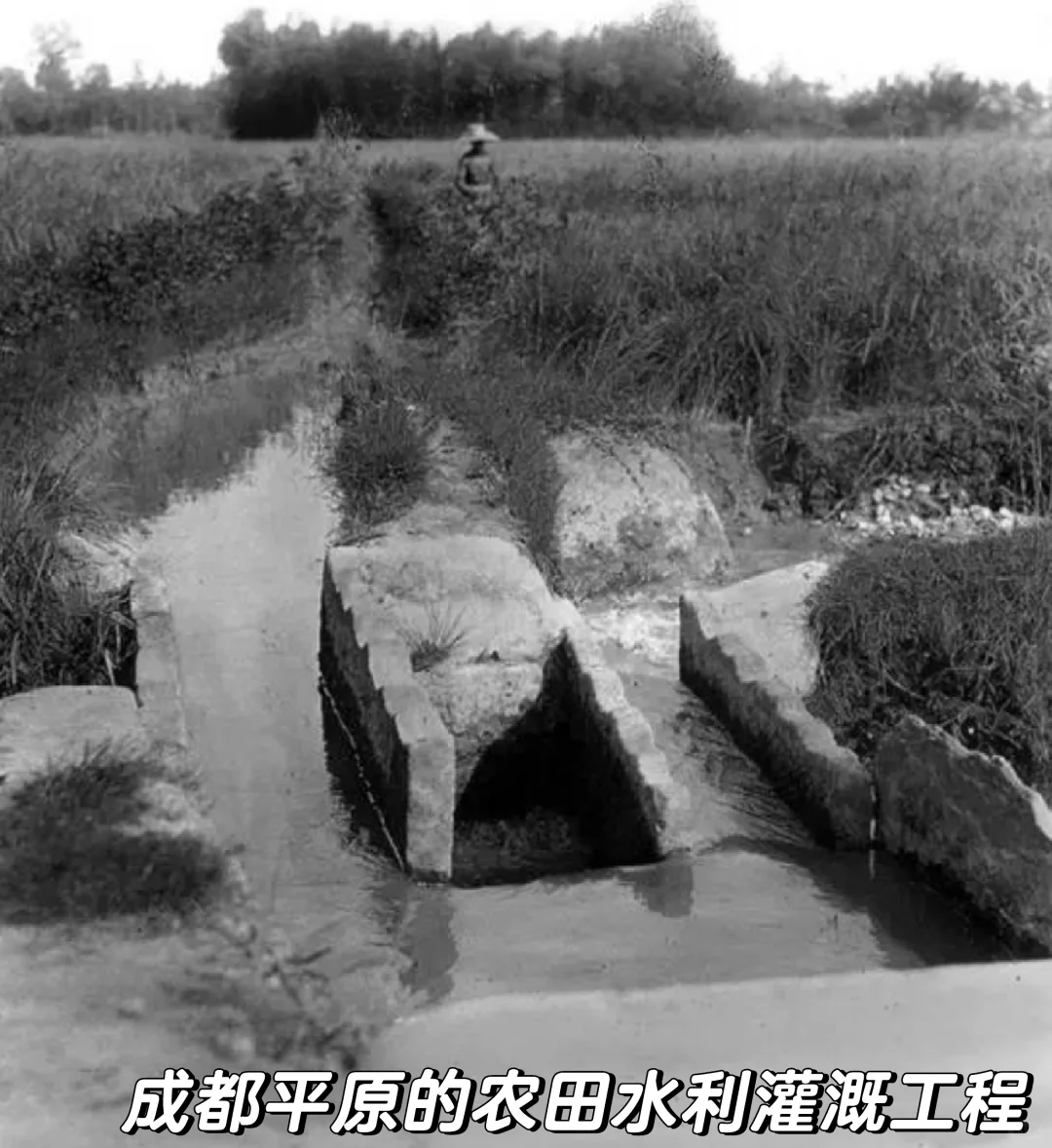

灌溉系统:射洪等地的翻车(龙骨水车)和大水车构成了梯级灌溉网络,农民脚踏水车引水,凸显了都江堰灌区支流的民间水利智慧。

2. 农事周期与副业补充

新都地区的传统打谷方式(如拌桶脱粒)反映了收获季的繁忙。

晾晒烟叶的平坦田地则显示经济作物的种植已融入农耕周期,形成“稻-烟”轮作模式。

二、家庭副业:生计多元化的缩影

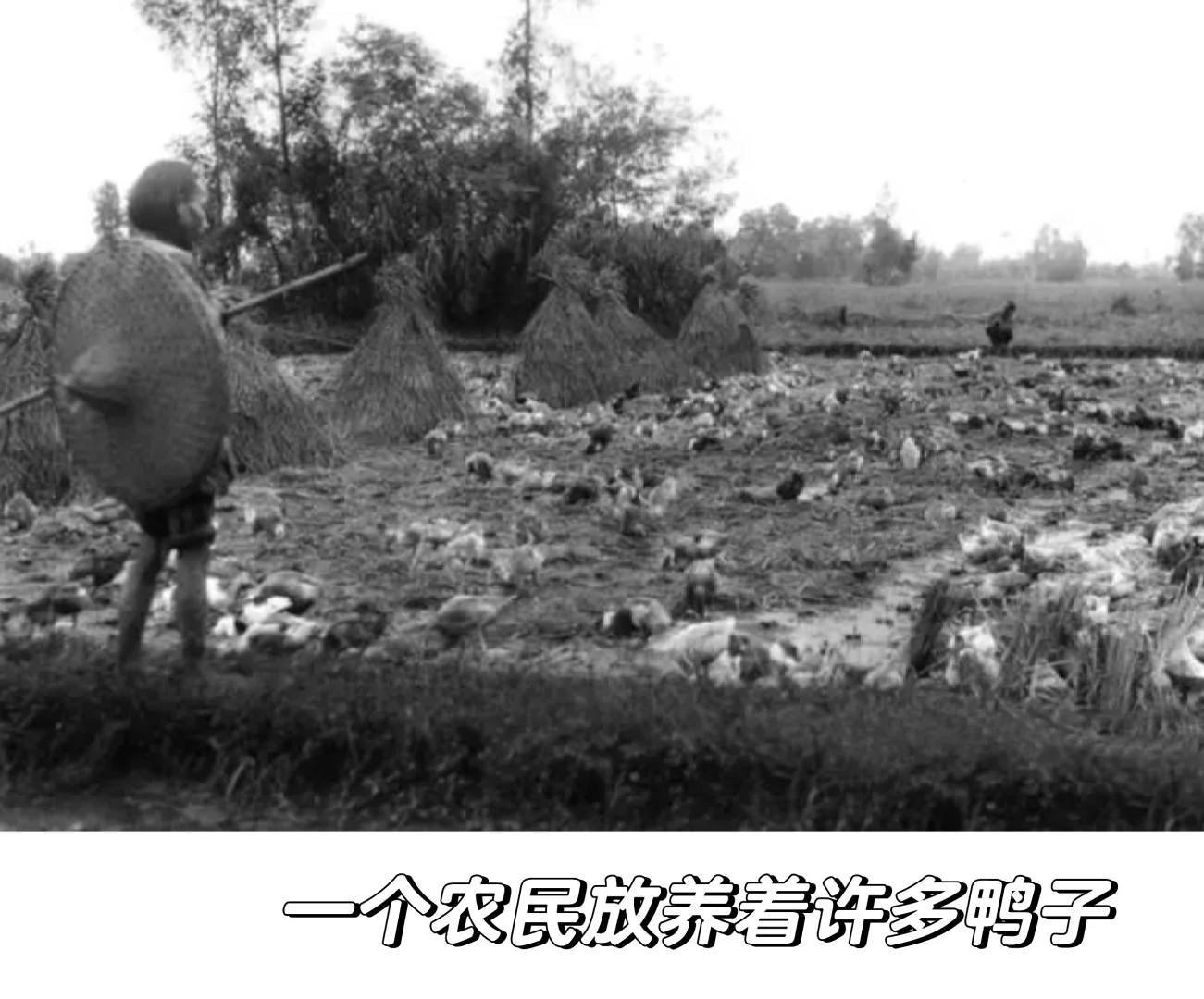

1. 禽畜养殖的日常

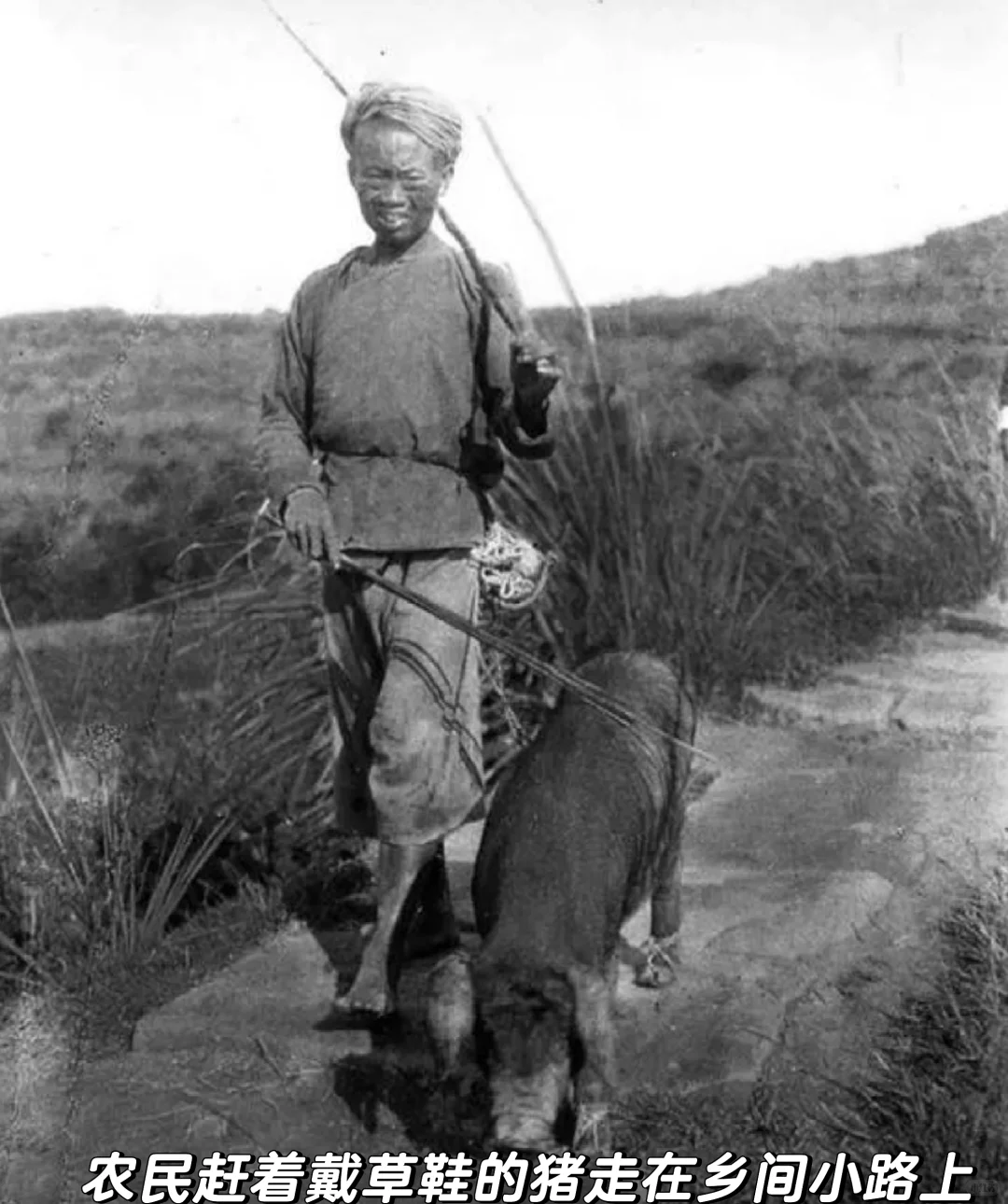

放养的鸭群和戴草鞋的猪(防暑或防泥泞)展现了家庭养殖的灵活性,鸭粪可肥田,猪毛则成为商品(收购猪毛的商贩活跃于乡间)。鸡公车(独轮车)既是运输工具,亦象征小农经济的商品流通,农户借此将农产品运往市集。

2. 手工业与家庭纺织

农妇纺线的场景揭示了“男耕女织”的延续,而草屋顶房屋前的聚集则暗示了手工编织(如草鞋、蓑衣)是农闲时的收入来源。

铸造农具的围观人群,折射出铁匠铺作为乡村技术节点的地位。

三、社会协作与乡村共同体

水车灌溉需双人配合,翻车操作亦依赖邻里协作,这种“共耕”习惯强化了村落共同体意识。

猪毛收购商与农民的互动,则呈现了城乡商贸的初级形态。

草顶土墙的房屋兼具居住与生产功能(如晾晒、纺织),门前空地成为家庭手工业的延伸场所,构成“前院后田”的聚落格局。

四、环境适应与地域特色

成都平原的密集水网催生了“田-塘-宅”复合生态系统:水田养鸭、塘泥肥田、宅边种桑。

鸡公车的广泛使用适应了川西丘陵地形,其载货能力(可推数百斤)满足了小农经济的运输需求。

这一时期的四川农村生活,既保留了精耕细作的传统(如稻作、牛耕),又通过副业(养殖、纺织、商贸)应对人口压力与经济波动。水利工程的集体维护和商品化农产品的出现,预示着传统农业社会向近代化的缓慢过渡。

#老照片 #近代史 #民国史 #历史的回声 #农民 #四川 #成都 #农业 #农村 #农村生活

一、稻作农耕:精耕细作与水利协作

1. 水稻种植的核心地位

成都平原的农民在绵延的水田中弯腰插秧,展现了以稻作为核心的农业生产。

这一场景依赖集体协作,农户间常通过“换工”方式完成农忙。

牛耕技术:黄牛是重要的畜力资源,农民用牛犁田松土,木制犁具与铁制铧口的结合体现了传统农具的改良。

灌溉系统:射洪等地的翻车(龙骨水车)和大水车构成了梯级灌溉网络,农民脚踏水车引水,凸显了都江堰灌区支流的民间水利智慧。

2. 农事周期与副业补充

新都地区的传统打谷方式(如拌桶脱粒)反映了收获季的繁忙。

晾晒烟叶的平坦田地则显示经济作物的种植已融入农耕周期,形成“稻-烟”轮作模式。

二、家庭副业:生计多元化的缩影

1. 禽畜养殖的日常

放养的鸭群和戴草鞋的猪(防暑或防泥泞)展现了家庭养殖的灵活性,鸭粪可肥田,猪毛则成为商品(收购猪毛的商贩活跃于乡间)。鸡公车(独轮车)既是运输工具,亦象征小农经济的商品流通,农户借此将农产品运往市集。

2. 手工业与家庭纺织

农妇纺线的场景揭示了“男耕女织”的延续,而草屋顶房屋前的聚集则暗示了手工编织(如草鞋、蓑衣)是农闲时的收入来源。

铸造农具的围观人群,折射出铁匠铺作为乡村技术节点的地位。

三、社会协作与乡村共同体

水车灌溉需双人配合,翻车操作亦依赖邻里协作,这种“共耕”习惯强化了村落共同体意识。

猪毛收购商与农民的互动,则呈现了城乡商贸的初级形态。

草顶土墙的房屋兼具居住与生产功能(如晾晒、纺织),门前空地成为家庭手工业的延伸场所,构成“前院后田”的聚落格局。

四、环境适应与地域特色

成都平原的密集水网催生了“田-塘-宅”复合生态系统:水田养鸭、塘泥肥田、宅边种桑。

鸡公车的广泛使用适应了川西丘陵地形,其载货能力(可推数百斤)满足了小农经济的运输需求。

这一时期的四川农村生活,既保留了精耕细作的传统(如稻作、牛耕),又通过副业(养殖、纺织、商贸)应对人口压力与经济波动。水利工程的集体维护和商品化农产品的出现,预示着传统农业社会向近代化的缓慢过渡。

#老照片 #近代史 #民国史 #历史的回声 #农民 #四川 #成都 #农业 #农村 #农村生活