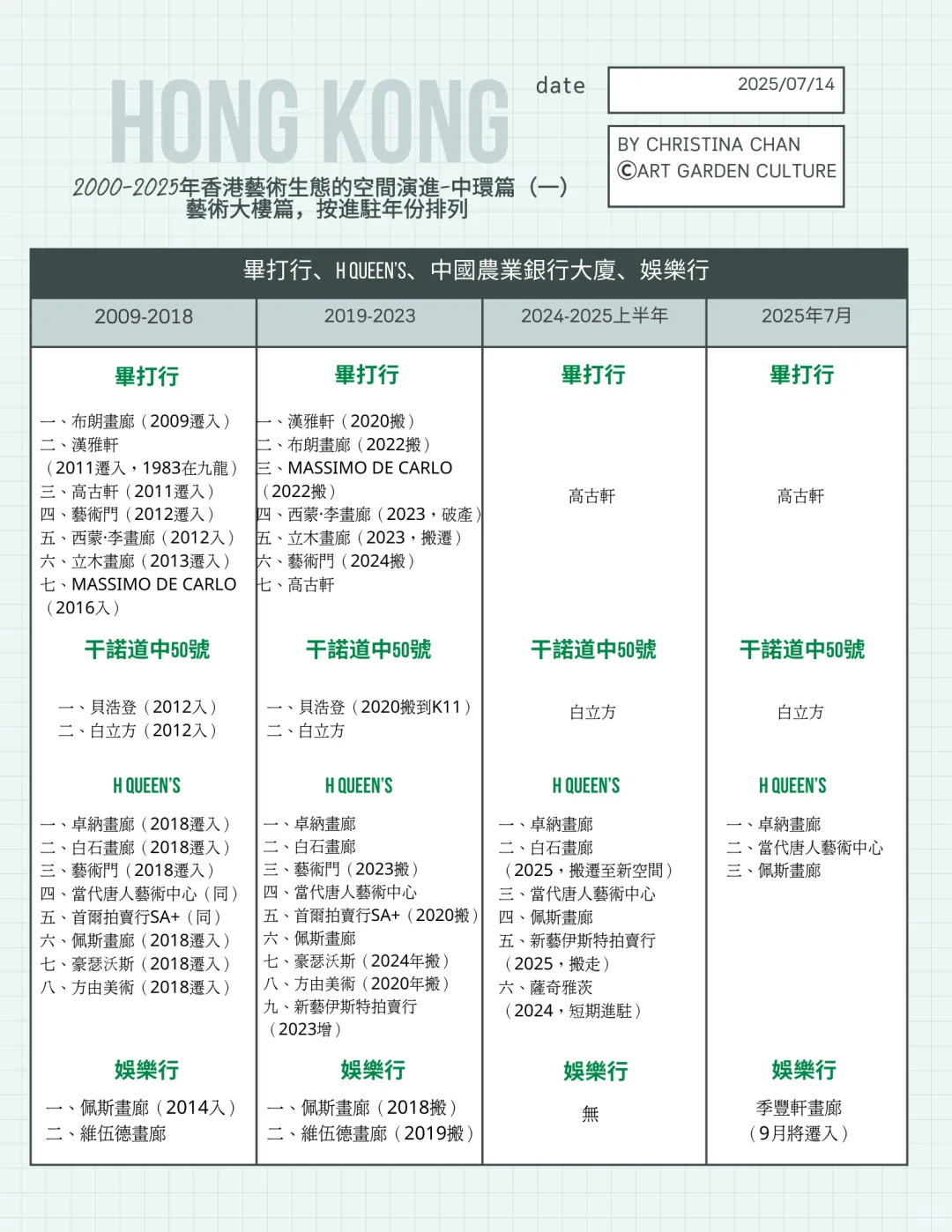

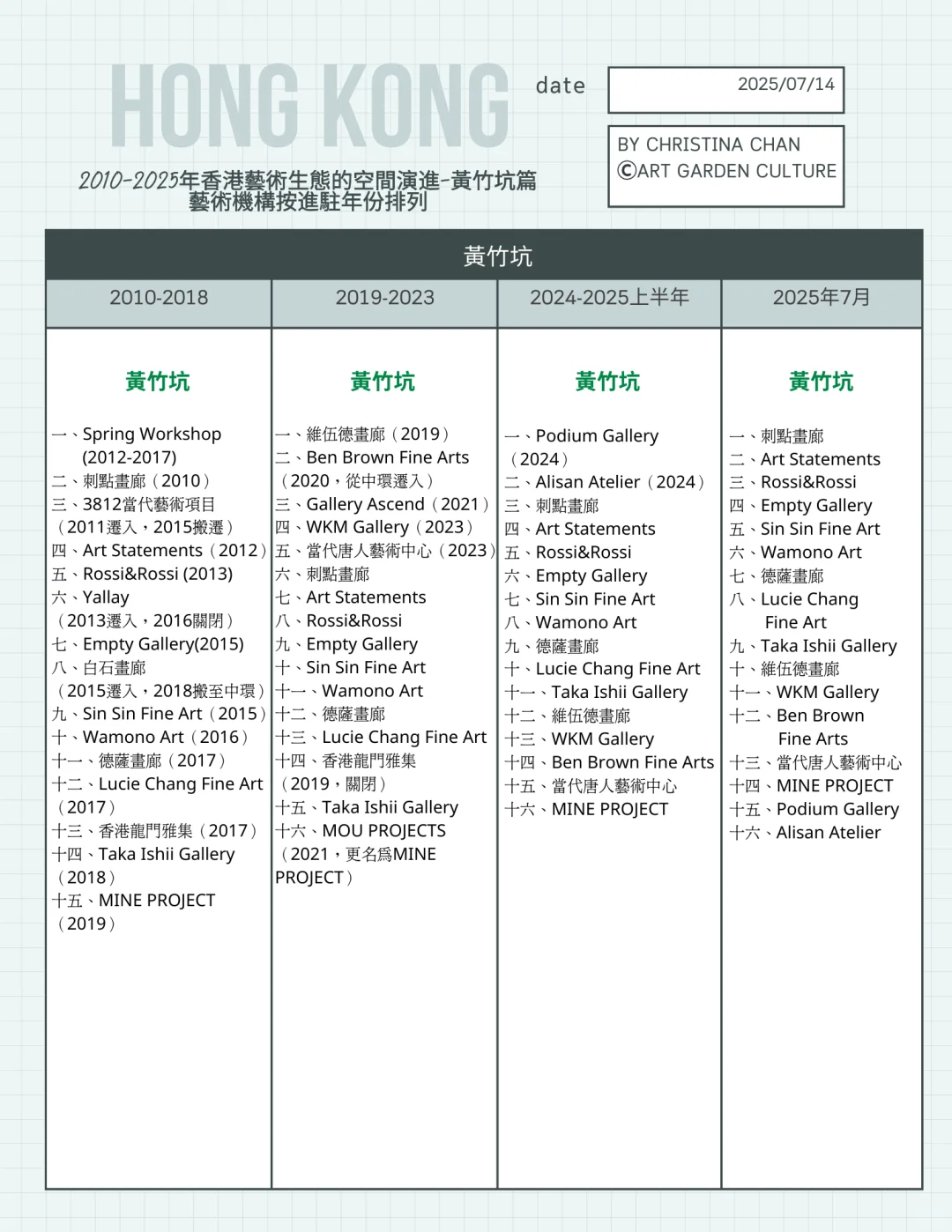

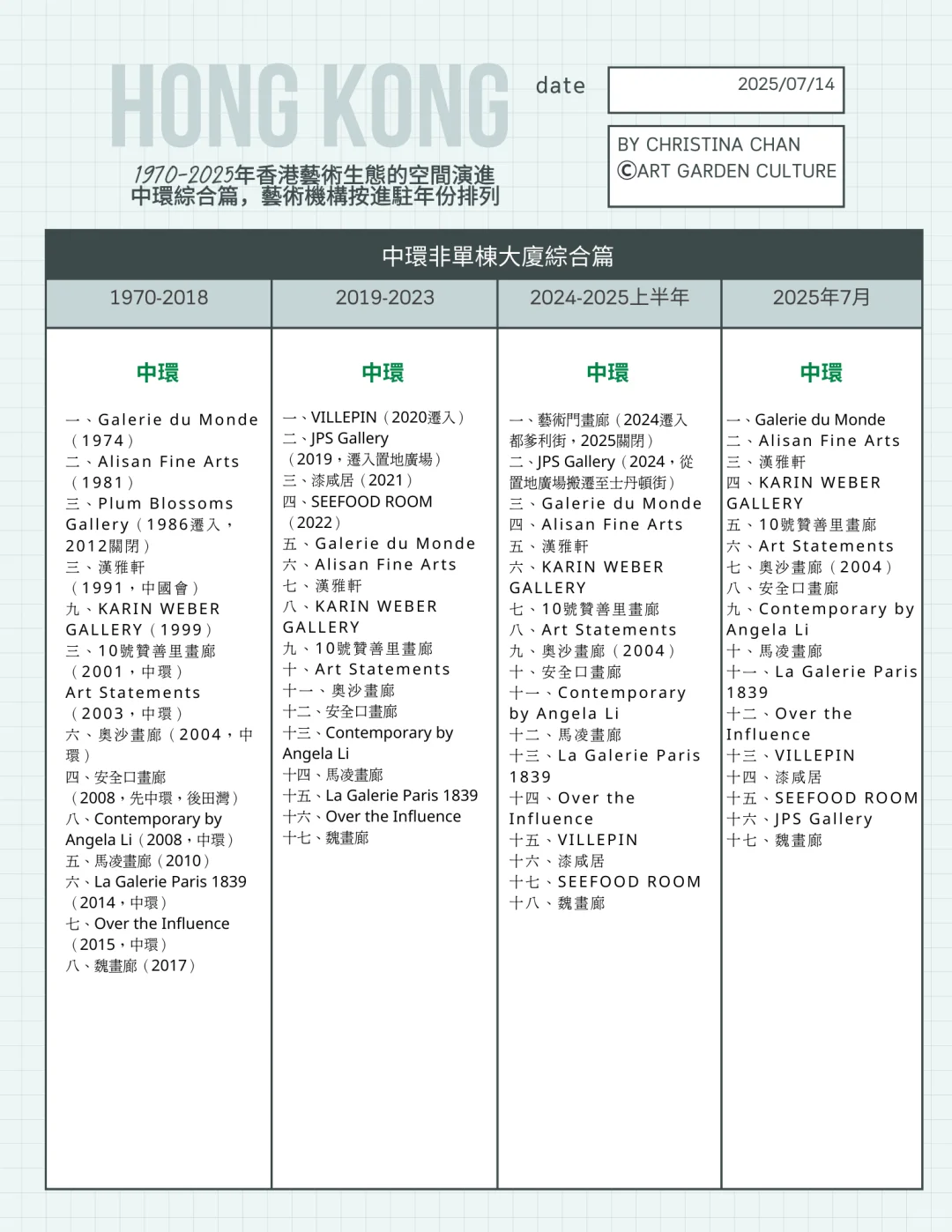

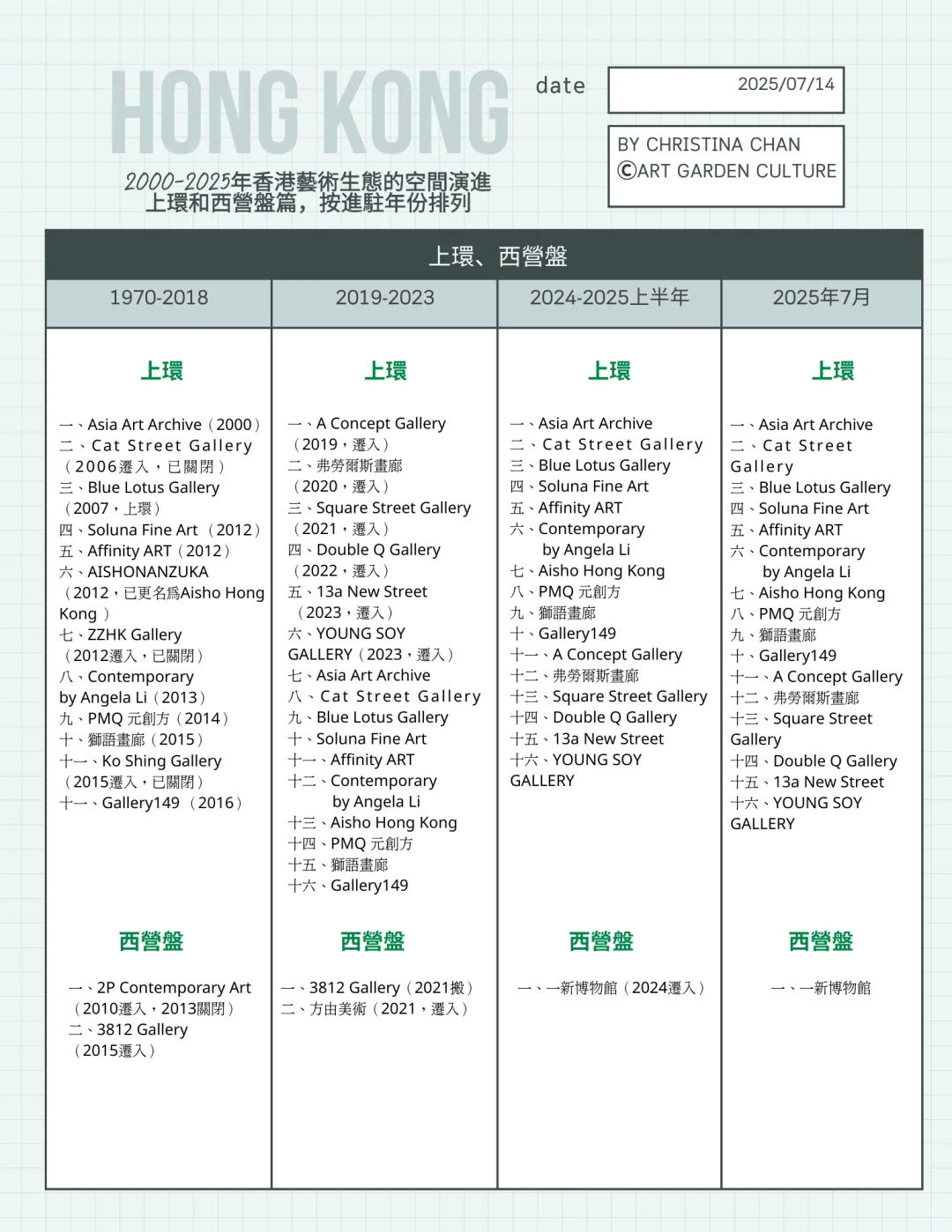

Tina花了几天时间,根据我在香港艺游十年的考察,整理出了新版《香港艺术空间50年演进简史》(共8张图)。\n?\n香港艺术市场的发展并非线性增长,而是在特定的时间节点实现爆发式成长。笔者发现2011-2012年与2017-2018年可被视为两个关键阶段,分别对应国际画廊进驻潮与本土艺术机构崛起潮,以及艺术博览会进驻潮与新兴艺术区形成潮。\n?\n(1)艺术生态萌芽\n1980年代, 香港艺术生态仍处于前工业化状态,主要为“街店模式”,画廊多聚居在荷李活道一带。汉雅轩、万玉堂等先驱画廊,在中环开辟出了当代艺术的试验场。\n?\n(2)国际顶级画廊抢滩香港\n千禧年之交,香港现当代画廊数量尚不足十家。2011-2012年为香港艺术生态转型的关键节点之一。2009-2012年间,随着高古轩、布朗画廊等国际画廊,汉雅轩、艺术门等本地画廊入驻“毕打行”;白立方、贝浩登进驻干诺道中50号;国际与本地画廊在中环形成共生的特殊生态。\n?\n同年,南港岛线规划催生黄竹坑艺术区,Rossi&Rosssi等陆续进驻。2013年,Art Basel HK诞生。柴湾也举办了柴湾尾艺术开放日,构成了新的社区艺术生态。\n?\n(3)艺术中心多格局的形成与深化\n2010年代中期,香港艺术市场再度迎来了关键转折点。2017-2018年间,是我开启在香港读书和媒体工作的两年,恰恰见证了其艺术生态发展的爆发力。2018年,H Queen’s迎来了佩斯画廊、卓纳画廊等顶级画廊的入驻。还有大馆的开幕,都强化了中环为“香港艺术心脏”的地位。\n?\n2017年起,黄竹坑接棒柴湾,完成从工业区到艺术区的转型,出现南港岛艺术日,活动越发活跃。此阶段的香港,因有大量文化基建落成和数量持续增加的艺博会,而催生了更成熟的多元艺术空间。\n?\n2018年,香港作为亚洲艺术市场中心的地位已越加稳固。2019年,K11 MUSEA开幕,香港艺术馆重开,尖沙咀也形成了与商业共生的艺术生态。\n?\n(4)后YQ时代的空间重组\n2021年,西九文化区正式投入使用,M+、香港故宫、富艺斯陆续开幕,具有文化地标性质的公共艺术机构的影响力加强。香港艺术生态则进入“后画廊时代”的整合期。每次空间转型都映射了艺术市场的深层变化。这种持续的空间创新,我会继续观察和纪录。数字有限,下期再见。\n?\n喜欢关注香港➕艺术,比❤️➕藝之森文化\n@艺术薯 #小红书艺术发光计划