正当的裁员,应该按照法律规定,给予员工应有的赔偿。然而,有公司裁员不给赔偿,员工不同意,跟公司硬扛,耗了9个月,这样从员工角度来讲是否划算?我们来具体分析下。

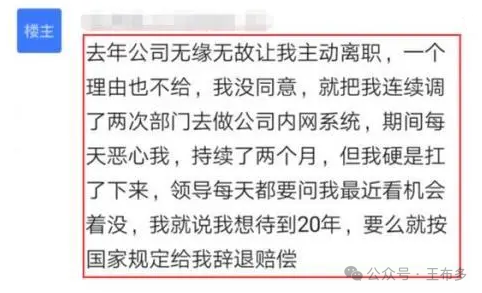

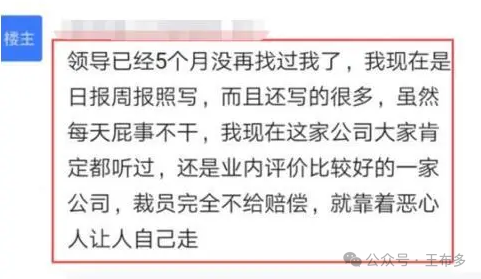

这位网友(以下简称小D)爆料,在这家公司已经工作4年了,目前工资是3.5万。去年公司无缘无故要求他主动离职,他没同意,他的诉求很简单:要按规定给辞退赔偿。但公司表态,绝对不会给赔偿。于是,他就这么在公司里继续耗着。

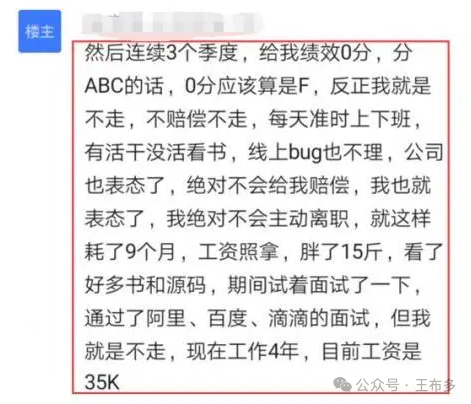

期间,公司两次把他调离其他岗位,催着让他去外面找工作,甚至连续3个季度给低绩效。

而小D呢,每天准时上下班,有活干着没活看书,周报照写,工资照拿,期间还通过了阿里、百度、滴滴的面试。他的态度比较坚决,不给赔偿就不走。

从保障自身权益角度来看,小D的做法毫无问题,对公司的无理要求有权进行抵制。而公司不给赔偿,如果进一步强制裁员,显然是有违劳动法规的。

那么跟公司硬扛了9个月,从实际角度来讲,对小D是否划算呢?

我们要把这个问题的关键因素找出来,那就是小D诉求中的赔偿金额、跟小D下一份工作的机会成本相比,哪一个更重要?

所谓“机会成本”,就是你不去做某个事情(放弃这个机会),所面临的潜在的损失。

我们先来看下赔偿金额,按一般N+1来算的话,公司应该给5个月工资的赔偿,这里“工资”的概念是指过去12个月的平均工资,奖金等其他收入也包括在内。

那小D下一份工作的机会成本是多少?那就按一旦获得这份赔偿,小D离职后要多久能找到下一份工作来看。

比如小D自身实力较强,在1-2个月内就搞定了新工作,那这个机会成本就很小。如果需要4-5月的时间,从经济角度来看,这个机会成本跟赔偿金接近。如果需要半年以上、甚至更长时间来找工作,那么机会成本就比较大。

进一步,可以看到,影响新工作机会成本的因素,除了离职后找到新工作的时间外,还有新工作的工资,而影响赔偿金的因素则是工作年限。

这样理解之后,我们对这个问题有了大致的解法。

首先,边扛着边找工作。在“僵持”阶段,应该认真对待找新工作这个事情,因为赔偿金固然是诉求的一方面,但是新工作的机会成本同样需要考虑。

在这9个月里,小D虽然也通过一些面试,但从态度来看更多是“尝试”性质。小D应该先把态度调整过来,把找新工作作为这个阶段的首要任务,而且目前还处于在职状态,可以以“在职”身份无缝衔接到下一份工作。

第二,如果工作年限较短,比如3年以内,一旦找到新工作后,跟现在公司彻底“拜拜”是最明智的选择。因为工作年限短,N+1的赔偿金相对不多,尽快了断当前的麻烦事儿,调整好自己的状态,投入到下一份工作中。要是找到合适的新工作而不去,在原岗位上继续牵扯着,反而耽误了自己的职业生涯,可能面临更大的机会成本。

第三,如果工作年限较长,比如3-6年,甚至6年以上,那么对新工作的“满意程度”要有更多的判断。比如,薪资是否有提升,职位是不是自己喜欢的,工作稳定性是否有保障。

如果觉得各方面都比较满意,那么主动走人也是一个合适的做法,毕竟,利用这段时间的缓冲期,成功过渡到了下一份满意的工作上,不用把自己再陷入糟糕的状态中。

如果暂时没有满意的,那就继续找,找到为止。当然中间可能会出现:

1)原公司改变想法,愿意给出赔偿,那就满足了诉求,

2)原公司“不耐烦”而强制踢人,那可以提出劳动诉讼。按之前案例来看,合理的诉求,一般都能得到满足,只是这个过程会牵扯比较大的精力。

还有要提醒的是,新工作的“稳定性”、自己对新工作是否有把握,是必须考虑的。别出现这种情况:原公司主动走了,新公司不到几个月就被辞退、或者试用期没过、或者新公司自己解散了,那样到时候就更加被动了。

以上就是对这个问题的解法。遇上类似情况,可以按照这样的思路先做个分析,明确当前诉求和机会成本,做到通盘考虑、不慌不乱、化被动为主动。

职场内外,你关心的~ 关注王布多,一起了解更多,职场机会更多

推荐阅读:

面试官问:为什么简历上有6个月空窗期?我回答完,面试官肯定的点了点头