火花S-Park产业园区冬季培训班报名启动

报名微信:huohuaspark,或长按识别二维码

本文为上海园联园区董事长沈斌在2023火花S-Park中国产业园区企业家闭门峰会暨第四届政府园区平台公司闭门峰会中的分享内容:

欢迎各位老总,今天是我们历史上第七次举办这个产业园区企业家闭门峰会,同时也是同时举办第四届政府园区平台公司闭门峰会,二者合二为一,因为现在国企在当下的园区行业中的确走得更靠前一些,任务更重一些,发展情况也更具代表性和影响力一些。

当然,这会让有些民营企业的朋友们不太开心,他们跟我说,你们火花S-Park在行业内有点儿影响力,能不能帮我们大声疾呼一下,咱们不能搞国进民退的歧视啊!

我是这样回答他们的,你可以看看现在地方国有企业搞园区的,哪个不是咬着牙、含着泪、扛着炸药包在干?这不是一个可以轻松赚钱的事情,国企并不是抢了你的蛋糕,而是把责任给担过去了。没有了这个重资产的责任,你可以反过来想想自己是不是还有别的优势,做点别的事情,咱们民企从来的优势不就是打法和体制没有约束,能够干国企干不了的事情嘛?

我们看看在座的各位国有园区平台公司的老总们,其实压力都非常的大,我昨天在欢迎晚宴的时候开个玩笑,咱们现在都是“许三多”,哪三多呢?第一是投资任务特别多,而不是投资机会特别多,经济下行,固投低迷,社会资本信心不足,只能靠我们子弟兵顶上去了;第二是会议特别多,比过去要开更多的会,但是属于这种专业讨论会、业务经营会的越来越少,各种任务会、学习会越来越多;第三是过来要合作、但是不想掏钱的企业越来越多。

所以这几年我也看到了一些比较有意思的事情,比方说某个中部省会城市的国家级高新区平台公司,董事长是之前的建设局局长,干了几年平台公司董事长之后,去年做了一件什么事情?直接把所有的公职全辞掉了,不想在体制内了,董事长也不当了。新来的董事长跟我沟通交流的时候,我问他你对企业发展有什么规划,他说我对发展没有兴趣,我只希望晚上睡得着觉,各方面的手伸过来的太多了,僧多粥少,活下去的压力太大了。

还有另一个西部省会城市区属平台公司的董事长,找了好多关系把自己升成了管委会副主任,就不想当董事长,他跟我吐槽的时候也是相同的意思,现在任务越来越多,黑锅也越来越多,国家提了那么多年的“管运分离”,最后发现非但没有形成管委会和平台公司的合力,反而搞成政府债务都转变成我企业的硬性债务了,那这件事情生死攸关,君子不立危墙之下。

所以说,原来我们政府体系内的人可能都很愿意去平台公司当一把手,但现在发现这件事情不好玩,是把自己放在炉子上烤,所以又开始出现回流的现象。

那这个时候我们应该怎么办?这正是我们今天“二合一”开这个闭门峰会的意义所在,我们希望看到不同区域、不同企业、不同主体的一些探索性、突破性的做法,可以给在座其他同行一些新的启发。

原来我们行业有一种什么趋势?二三线城市学一线,学北京、学上海、学深圳,但是到了今天这个时点,随着外部经济环境发生了重大改变,其实大家都有点儿要站在同一起跑线上的意思,你看一线城市都要重回制造业了,都要重新建厂房了,原先看不上的低端产业也不往外赶了,所以不一定就是二三线学习一线,一二三线之间也可以在园区开发模式上互相借鉴学习,我觉得这对整个行业是更有积极意义的。

像我们这次是在上海开会,原来本地的国企还比较舒服,我前几年去沟通的时候,他们还是“坐商”,皇帝的女儿不愁嫁,客户盈门,主要头疼的是地不够用了,厂房不够用了。但是今年我过去交流的时候,压力都很大,都成立了一大批招商团队,全国各地去“行商”了。坐商和行商的感觉完全是不一样的,坐商是你提标准,行商是到处去找去要,是人家开条件了。

但是不管怎么样,我觉得上海这个城市最值得认可的是什么?始终守住制造业的红线,各届政府心里一直绷着这根弦不放松。一个城市的核心一定是二产,这波疫情过后我们看得更清楚,那些工业用地上的写字楼发行的REITs都退租常态化了。所谓的“2.5产业”,我们都觉得有点儿属于空中楼阁,生产服务业,生产都没有了,你服务谁去?咱们上海是科技中心、科创中心、金融中心、物流中心,但是大家想想,没有制造业的话,我科创研究什么?我金融服务什么?自己内循环钱生钱吗?更为核心的是物流,你运什么,运idea吗?所以最后所有的一切都离不开制造业,这也是全球的经验教训。

特别是我们原来在园区模式上其实向新加坡学习的也很多,比如前两天老宋去调研了凯德,这当然是一家很优秀、很专业也很市场化的外资企业,但是大家在沟通的时候可能会发现不在一个赛道或者说频道上。因为西方发达国家所谓的园区,和我们国家的园区,并不是一个东西,他们做园区其实是顺势而为,因为有了这个需求才做,但是我们中国做的是“造市”,没有需求就创造需求,这也是为什么今天我们对园区发展提出了更多的要求,因为需求在萎缩,我们需要做更多的培育。

我打过一个比方,原来我们其实有点儿像游牧民族,草要长好了,我提前过去,等着草长出来。但是今天我们要回归农耕民族的本质,从撒种、浇水、施肥、除虫到最终的收获,这个周期就拉长了,不确定性就变强了,对企业的能力要求也变得更为严格,所以的确对我们的园区从业者也提出了一种全新的挑战。

所以说到这里,前一段有一家华南的国企找到我们,问我们能不能做这样一个服务,就是准备拿一块儿产业用地,我们要评估一下,搞什么产业,搞什么产品,然后能赚多少钱,然后我再决定拿不拿地。我说你是国企嘛?是。我说你拿不拿一块儿地是你说了算嘛?不是。然后这个地方做什么产业是你说了算嘛?不是。那这个产品做成什么样子你是说了算吧?也说不算。我说那你搞这个评估的意义在哪里呢?

这就是你原来的思维没有跟上现在的变化,跟我们原来市场好、局势好的时候已经不太一样了。所以这几年无论在江浙还是在华南,沟通交流的时候我发现我们这些国有园区平台公司的理念都发生了不小的转变。形势平稳和上升的时候,我们充分发挥专业性,这个事情是没有问题的,但是现在政府对园区的要求越来越高,很多地方干预也越来越多,有些专业性、市场性的东西可能短期内不适用了。

另一方面,原来市场好的时候,我们政府和国企之间的合作不是长期性的、机制性的、契约性的,更多时候是一种阶段性的、任务性的、偶发性的,反正形势向好,大家不用计较那么细。但是在目前的经济环境下,我们更需要有一种长期性的合作。比如我们这两年一直调研的一个案例,央企招商局集团在辽宁大连太平湾搞了一个236平方公里的超大片区综合开发,然后省市两级政府和招商局集团签了一个协议,封闭运营,只予不取,就是地方增量财政留存部分50年不拿走,全部封闭在这个片区里,并且招商局也说,我50年内收益也不拿走,全在里面滚动,政企双方就达成这样的共识,一定要把这里硬生生做起来,所以现在就是需要有这样一种中长期的合作。

毕竟现在我们越来越发现,做园区本身是很难赚钱的,而且越来越难。因为原来可能通过成本控制、产品户型、增值服务之类的,把这种准经营产品的属性体现出来,还是能赚一些利润。但是如今我们越来越认为,园区其实是基础设施,跟道路管网一样,你在这个基础设施上直接来赚钱的话,已经不太可能了。

过去这些年,大量的园区都在赚这个钱,民间社会资本赚的本质上是“地租收益”,而不是产业收益。像华南有一家天安数码城,早期大家也奉为标杆,但它本质上赚的是什么,就是城市化快速发展周期下工业用地和商业用地之间的价差,所以它的园区是通用型,而不是主题型的,就是工业用地上散售的写字楼。

我之前跟天安的人沟通的时候,他们原来觉得我说得不对,现在说沈总,你说得是对的,我们不是有二三十年的经验,是一个经验用了二三十年。他们发现政府是越来越不喜欢天安了,不是说它开始做得不好了,而是形势发生了变化,你做得再好,我不需要了。

所以现在开始,我们需要的是往这些楼宇里面加入产业的要素和内容。有些政府领导还保留着思维惯性,对产业定位比较粗放,对外立面比较强势高要求的时候,我们可以在里面的使用功能上做一些多元化的植入。外面还是玻璃幕墙,但是里面可以支持小型轻型的研发小试生产,我们叫它二级园区的“2.5级开发”,这样客户打击面就更大了,能够满足当下的需求,但是又预留未来写字楼的接口。等到城市化的红利到了这里的时候,我们能随时更改升级,这个产品套路我们可以多想想。

上面这个是产品层面,但最难的还不是这个层面,而是产业招商层面,现在这个招商的难点并不是说信息不对称,而是确实没有需求。原来我们以为是信息不对称,搞了各种驻京办、驻沪办、驻深办,甚至驻苏办、驻莞办,现在发现是产业没有扩产和转移的需求了,怎么办?

所以这个时候就不是把空间载体建好就万事大吉了,因为我们要记住一点,园区的本质是什么?是“特区”,是发展产业的政策特区,如果离开了政府的政策加持,那就不是特区了。

所以现在经济发展形势不好的时候,我们更需要靠政府靠得近一点,这个不是表面的靠近做做样子就行了,而是真实的获取一些东西,这才是我们理解的特区,这样我们面对产业的时候,手头才有更多可以动用的道具。

园区这个特区是以发展产业为核的,我们做的事情,其实是一种“生产要素的扭曲”,包括空间层面、资本层面、人力层面、设备层面等等。原来可能只需要空间层面的扭曲,比如上次租金是每月50块,我给你35块,这就足以在市场上面对一些稀缺产业客户了,但现在是全面内卷时代,你这个空间扭曲已经是必备条件了,所以这个时候我们就需要地方国有企业来作为“做市商”,没有市场,我们通过各种要素扭曲制造市场。

但是大家注意,这个制造市场的过程中,我们不能只是停留在一个简单的建设者层面,那就还是传统的城投模式,以后最多说这个楼的logo是你的,但是整个城市的发展、产业的发展跟你没有什么更多的关联度,我们需要是深入参与到这个要素扭曲当中。而这个要素扭曲并不容易,是有代价的,那就是财政资金。

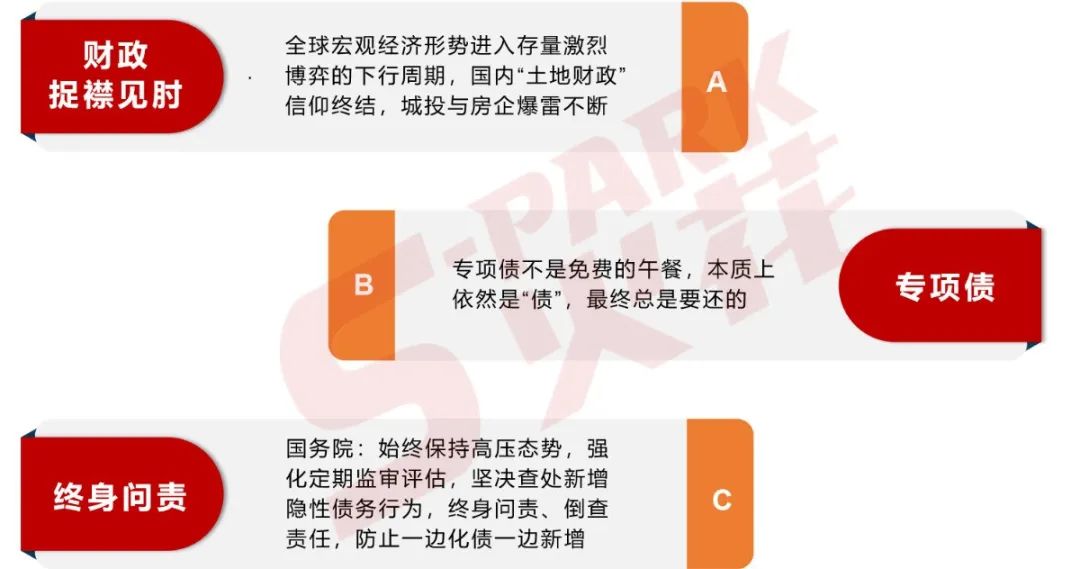

但是我们现在都知道,三年疫情防控,加上房地产熄火,各地政府的财政都捉襟见肘了,这个时候我觉得政府也需要充分利用国有平台公司的杠杆作用,做投融资的杠杆,做资源撬动的杠杆,做一个外部合作方进入本地的端口,这样能够实现什么?实现低成本+高质量的高效投资模式,只不过周期会比较长。

所以对于政府园区平台发展模式的顶层设计,我觉得就是三句话:

第一句话叫“闭环逻辑”。一个区域内但凡不闭环,有开口的话,现在形势下是很难玩得转,除非你这个城市能级已经到一定阶段,但是实话实说,真到这个阶段也就不做园区,但是我们看就算是北京、上海、深圳也还在大力做园区,所以这个闭环逻辑是必须要做到的。

第二句话叫“融资驱动”。做一级大片区也好,做二级园区也好,一定要通过融资来驱动,其实现在国家对于园区基础设施是非常支持的,专项债也好,园区贷也好,绿色债,科创债、各类产城更新授信等等,丰富多样的政策性资金都给到支持,那我们要做的是政企协同积极包装,把钱融回来之后形成高效的投资。

第三句话叫“产业收益”。因为产业园区一定是产业属性大于开发属性,产业收益大于开发收益的,并不是说不管市场要啥,我就只会干商办干厂房,而是要根据我的产业客户需要什么,从这种真实的需求出发去决定自己的商业模式和业务模式,哪怕它不需要空间载体我也有能为它赋能的产品和资源,帮助产业做得更集聚、更高效。

所以最后这一句话就延伸出两个变化,第一个变化就是我们的发展逻辑,要从“城-人-产”调整为“产-人-城”——过往城镇化高峰期和产业发展增量的繁荣期,我们只要前期投资搞好区域基础设施和大的生活配套,修好道路,建好医院、学校,或者把政府搬过来,人口自然会在这里集聚,自然也会带动一些产业的落地,但这个时代已经过去了,我们现在只能是“产-人-城”的逻辑,把有限的资金和资源用来集中力量先搞好产业要素集聚,打造产业生态吸引优质产业落地,创造大量工作机会,人才会集聚过来,在这个过程中,根据企业和人流集聚的情况,按节奏进行商住等生活配套的匹配,按照这个逻辑进行区域开发规划和投资节奏测算,才是当前局面下进行区域开发的核心理念。

第二个变化就是我们不能再做大而全、笼而统之的产业园了,必须要找准细分的产业赛道,是生物医药,集成电路,新材料、新能源,还是数字经济,然后沿着这个产业链条做轻重能力和资源平台的搭建,最后你做的是整个生态圈的运营,而不是简单做一种重资产载体的建设就行了。

火花S-Park产业园区冬季培训班报名启动

报名微信:huohuaspark,或长按识别二维码