“氢”风徐来

——华西证券氢能产业研究·开篇

氢是宇宙中分布最为广泛的物质,具有能量密度高、燃烧后零碳排放等特点,因此“氢能”也是全球公认的清洁能源终极解决方案。2022年3月,国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,以“双碳”目标为总体方向,明确了氢能在国家能源体系中的战略地位。

华西证券长期跟踪并关注国家能源战略及发展方向,尤其是能源领域的前瞻性技术布局。以本篇为引领,我们将陆续推出氢能及其他能源领域的系列研究报告,欢迎读者关注。

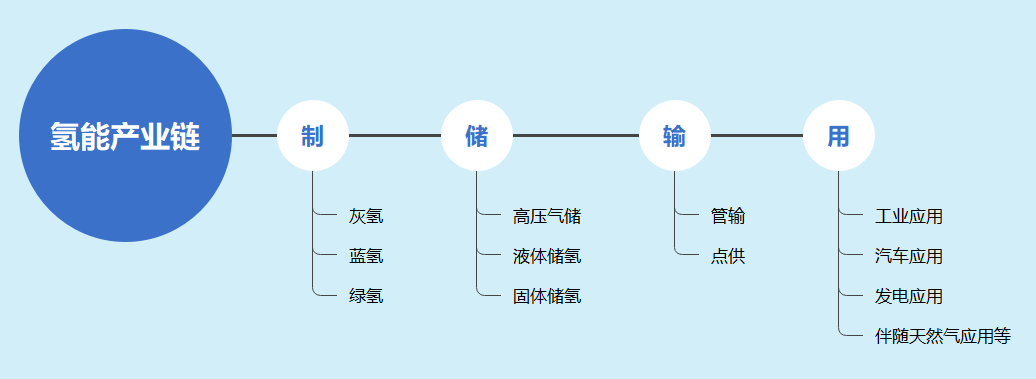

(一)氢能产业概述

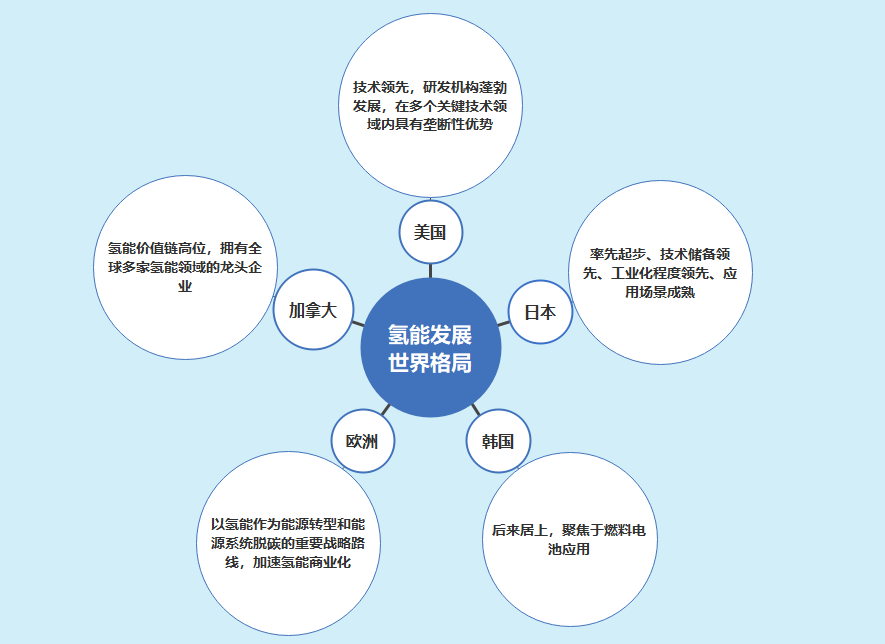

(二)氢能产业发展格局

(三)氢能产业发展前景

(四)结 语

引用

[i] 《盘点!十大绿色制氢关键技术》https://mp.weixin.qq.com/s/Fx3mguz8dNaEveEMPD9snQ

[ii] 《氢能储运的不同形式及相关成本分析》https://mp.weixin.qq.com/s/sbuvNRbqO-SqLMVg9f-cGw

[iii] 《2023年中国氢燃料电池汽车销量及竞争格局预测分析》https://www.163.com/dy/article/IBKBCOQB051481OF.html

[iv] 《专家观点 | 中国氢能产业现状与未来》https://mp.weixin.qq.com/s/HE6vMmdlVi4QklsLz6jdig

朝华西拾