摘要

根据用户参与互动的不同目的,新产品众包社区中的用户活跃行为可被划分为知识互动及陪伴互动两类,研究获取了魅族社区中两个月内的全部新帖,利用机器学习算法将帖子分类为上述两类,再利用偏最小二乘算法验证提出的模型假设。结果显示,用户参与到社区网络中的深度及广度对陪伴互动活跃度有更大的正向影响,而专业水平则对知识互动活跃度有更大的正向影响;同时,陪伴互动以及知识互动均有利于品牌忠诚度的培养,但前者的促进作用远高于后者,说明企业在运营新产品众包社区时,应当引导用户在社区中结识更多的伙伴,更大程度上提高用户的陪伴互动活跃度,才能更有效地达到提高品牌忠诚度的目标。

虚拟社区是通过互联网将众多拥有相似爱好、经历或专业的用户聚集在一起进行沟通交流的平台,可以有效促进个体之间的互动与合作,因此已经成为资源共享和信息交换的重要途径[1],新产品众包社区是其中一种发展迅速的类型,众包是一种将企业内部的工作外包给非特定的大众网络的行为,可以协助企业更有效地实现创新,因此受到了众多企业的青睐[2]。在互联网环境下,新产品众包社区的迅猛发展为众多企业带去了源源不断的新鲜血液,用户可以在这类社区中自由地发表意见、提出创意,与企业或其他用户进行充分的交流[3],而企业不仅可以利用客户提出的创意改进自身的产品,实现客户与企业的共同创造[4-5];还可以增强自身的品牌知名度和竞争力[6-7],提高用户对品牌的忠诚度。如魅族社区已获得累计注册用户超3600万名,单日最高发帖量超77万,为魅族培养了一大批忠实客户;再如李宁设立的irun跑步社区集结了近30万名跑步爱好的用户,对旗下运动产品的设计及宣传起到了积极作用。除此以外,小米、联想等众多企业都成立了自己的新产品众包社区,大量的潜在客户群在这些社区中集结,如何有效地对其中的用户进行引导,让用户在参与社区互动的过程中逐渐提高对品牌的认可度乃至忠诚度,是社区管理者面临的主要任务。

本研究利用python爬虫程序从魅族社区中爬取用户信息及发帖内容,通过机器学习算法将取得的用户互动分为知识互动及陪伴互动两类,从虚拟社区成员社会资本的结构资本、关系资本以及认知资本三个维度出发,探索影响用户参与知识互动与陪伴互动活跃度的因素,以及两种不同类型的活跃度对消费者品牌忠诚度的影响。研究强调了新产品众包社区中陪伴互动的重要性,以用户忠诚度作为研究的因变量,使用机器学习算法对两种互动类型进行自动分类,为新产品众包社区的理论研究提供了新的研究角度及研究方法,为新产品众包社区的运营提供了更具实践意义的指导。

一文献综述

进入互联网时代以来,客户需求变化不断加快,行业竞争愈加激烈,为了应对这一系列变化、提高自身产品竞争力,企业正逐步将原本封闭的创新活动向外部开放[8],将客户纳入自身的创新体系中,引导用户成为自身的创新源泉。新产品众包社区,也有学者称之为开放式创新社区、品牌虚拟社区,是指由企业创建并进行管理的在线平台,其目的旨在聚集起一批以企业产品为核心的用户群,既为用户参与企业新产品开发提供便利[9],也为促进用户交流、加深对企业的认知并逐步产生归属感[10]。因此目前学术界针对新产品众包社区的研究也大多围绕促进企业创新、提高客户忠诚两方面这两方面展开。

促进企业创新方面的研究相对较多,其中包括从企业角度出发对社区的运营方法进行研究,如Acar[11]等人通过实验研究发现金钱奖励并不能提高用户提出创意的数量或质量,Martinez[12]认为引入竞争性的设计可以提高用户的创造力;也有对用户参与企业创新的影响因素进行的研究,如Chang[13]等人利用纵向数据进行了研究,结果显示信任、自我效能等因素对知识互动意愿具有正向影响,但信任对知识分享意愿的促进作用会随着时间减弱,Yan[14]等人提出并验证了社会资本三个维度与知识互动之间的双向影响关系;还有从用户角度探索参与企业创新的更好方式,如Schemmann[15]等人试图探索什么样的创意容易被企业所采纳。

囿于客观数据的可获得性,提高客户忠诚度方面的研究相对较少,且相关研究主要通过问卷调查、实验等方式展开,如Shang等人[16]通过在线问卷调查发现“潜水”行为比发帖更能促进用户忠诚度的提高;王静一等人[17]利用实验研究探索社区娱乐价值对品牌忠诚的作用机制,并认为企业应当强化社区的娱乐板块建设以提高用户忠诚度。因此,新产品众包社区提高客户忠诚度的功能,尤其是通过爬虫软件取得用户真实消费情况等作为实证数据的研究仍旧存在较大的研究空间及意义。

学术界目前并没有对用户活跃度给出统一的定义,常亚平等[18]用在虚拟社区中的发帖数量、回帖数量及在线时间等代表用户的活跃度;Chmiel[19]等人将单个用户发帖的数量作为该用户活跃度的度量。总而言之,用户在虚拟社区中进行发帖、回帖一类的互动行为均是其活跃度的体现。用户活跃度是新产品众包社区成功的重要支撑和关键因素。用户在新产品众包社区中的参与都是完全自发且没有金钱回报的,随着新鲜感的逐渐消退,单个用户在社区中的活跃度往往都会随时间逐渐降低,这使得所有新产品众包社区都会面临用户整体活跃度最终呈下降趋势的问题[20]。如何提高用户活跃度已成为社区运营方最为关心的问题。

Gupta等人[21]从管理学的角度将虚拟社区定义为“素不相识而有相似目的的人以网络空间互动沟通为主要手段建立关系、分享知识、享受乐趣或进行经济交易而形成的群体”。从该定义中可以看出,用户参与虚拟社区互动的目的是多样的。Huang等人[22]在对癌症虚拟社区的研究中将用户互动分为社会支持和陪伴互动两类,探究了两类互动的产生机制;申光龙等人[23]则将新产品众包社区中的用户互动分为产品互动与人际互动两类,通过问卷调查研究了两类用户互动对顾客价值共创的影响。参考已有文献的分类及对常见新产品众包社区的分析与研究,本文将新产品众包社区中的用户活跃度分为知识互动及陪伴互动两种类型。

知识互动是新产品众包社区的研究中最常见的主题,新产品众包社区为其中的成员提供了建立联系并相互交流的平台,通过不断的发帖与回帖,各种类型的信息、经验、理论等知识通过不同的形式在不同的主体之间持续传递与积累[24],从而有效提高个体或组织的知识效益[25]。本文将新产品众包社区用户以传递、探讨知识为目的而进行的交流称为知识互动,以手机产品论坛为例,关于产品的介绍或提问,对品牌的意见或建议等讨论均可视为知识互动(如帖子“手机壳划了下,可以修复吗?”)。知识互动可以帮助用户增进对品牌的了解,也可以帮助企业改进产品,是新产品众包社区中最主要的互动类型。

但是,社会成员间的互动不仅只包含以交换知识等资源为目的的功利功能,还存在着寻求伙伴关系或亲密关系的陪伴功能。当人们通过虚拟世界与不同区域和背景的人进行互动时,往往期望在交换信息的同时也结交到更多的朋友。Huang[22]以及余歌[26]等学者在对健康虚拟社区的研究中着重讨论了陪伴互动对用户心理甚至生理健康能起到的支持作用。实际上,由于陪伴互动单纯是为了获得乐趣、寻求同伴而进行的,与论坛本身的主题不存在必然关联,因此陪伴互动可以存在于几乎所有的虚拟社区中。例如常有用户在手机产品论坛中发帖交流日常琐事、相互问候,又或是讨论最新的娱乐八卦、时事热点等,这类行为则属于陪伴互动(如帖子“冬至到了,大家别忘了吃饺子”)。参与陪伴互动的用户往往对所处虚拟社区有着更强的归属感,对社区的持续健康运营有着重要的推动作用,因此也是新产品众包社区中不可或缺的互动类型,具有较高的研究价值。

目前研究新产品众包社区知识互动的文献较多,主要包括针对影响用户知识互动的各类因素展开的研究[11-13],或是知识互动对企业创新的影响研究[27-28]。而对陪伴互动进行的研究相对少见,事实上,陪伴互动在新产品众包社区中普遍存在,在其中发帖交流生活中的喜怒哀乐甚至已经成为许多用户的生活常态,而现有针对陪伴互动的研究主要集中于对健康类虚拟社区进行,如余歌[26]对艾滋病论坛的研究。本研究把陪伴互动引入新产品众包社区用户活跃度的研究中,强调了陪伴互动在新产品众包社区研究中的作用。

二模型假设

社会资本被描述为个体在其所处的社会网络中能够获取到并加以利用的资源,其产生与维持让相关个体可以更容易地分享资源或利益,个体的社会资本常表现为其拥有的身份地位、信任以及社会规范等特征[29]。社会资本理论的提出为众多社会现象的解释提供了理论基础,被广泛应用于对虚拟社区的研究之中。Nahapiet与Ghoshal[30]认为个体的社会资本由结构资本、关系资本以及认知资本三个维度构成,有关社会资本的研究基本均沿用了这一理论框架。

用户的陪伴互动活跃度被认为与结构资本密切相关,结构资本描述的是用户参与到社会网络中的深度和广度,学术研究中常通过参与互动的频率或广泛性等特征来体现用户在虚拟社区中的结构资本[31]。更高的结构资本表示用户参与互动更频繁且更具广泛性、多样性,这意味着用户在社区中与更多的人进行过交流互动、相互之间的了解也更加深入,这将使得用户更有动力参与陪伴互动。据此,本文提出假设:

H1a:结构资本对陪伴互动有正向影响;

关系资本也被认为对陪伴活动活跃度有促进作用,关系资本是对用户之间感情特质的度量,被广泛认为是组织中的个体行为的重要推动因素[32],用户在虚拟社区中的关系资本一般可通过信任、社区认同感等因素度量[33]。关系资本水平高的成员往往与其他成员之间的关系更为亲密、对虚拟社区的整体认同度也更高,这使得人们可以更加没有顾虑地在该虚拟社区中吐露自己内心的想法与情感,也会愿意花费更多的精力参与陪伴互动以维持这样的亲密关系以及认同感。因此,本文提出假设:

H1b:关系资本对陪伴互动有正向影响。

知识互动活跃度被认为同时受到社会资本三个维度的正向影响。

新产品众包社区中更高的结构资本意味着用户间建立了更多、更广泛的关联关系,这使得用户间进行知识的互动更加便捷[24],同时也使得用户能有更多的机会接触到其他成员提出的问题或意见,导致其更容易理解他人的真实目的或诉求,进而提高其参与知识互动的意愿。因此,本文提出假设:

H2a:结构资本可正向促进知识互动行为。

知识互动活跃度也被认为受到关系资本的正向影响。首先,成员间的相互信任使得用户相信自己的提供的知识可以帮助到其他成员,也相信自己提出的问题可以获得他人的帮助[34];其次,高度的社区认同感也使得用户更加愿意通过参与知识互动的形式与其他成员一同促进社区的繁荣与成长。综上,本文提出假设:

H2b:关系资本可正向促进知识互动行为。

认知资本指在组织中可以得到相同解释和意义的资源[35],对个体而言,这一维度的社会资本与其所拥有的专业知识密切相关。当用户所拥有的知识与其所处的虚拟社区相符合时,其发言往往与社区中的其他用户拥有相近的词汇体系,即共同语言[36]。相近的语言体系让用户之间更容易相互理解,拥有丰富专业知识的用户更愿意参与到社区的讨论之中[37],从而对知识互动产生进一步的促进作用。

新产品众包社区中的知识互动往往具有较强的针对性和专业性,用户只有积累了相应的专业术语或专业知识,才能够游刃有余地参与到对应类型的知识互动当中。故本文提出假设:

H2c:认知资本可正向促进知识互动行为。

忠诚度的概念已在文献中得到了广泛的分析,例如Dick与Bsau[38]认为品牌忠诚度体现在其重复购买产品的频次及其对产品提供方的情感态度。消费者忠诚度的提高对企业运营有极大帮助,如产品口碑上升、价格敏感度降低[39]等,因此培养消费者忠诚度一直是企业的传统目标之一。有研究认为,用户在新产品众包社区中的活跃度与其对品牌的忠诚度存在正相关关系,如Luis等人[40]通过对Linux、Android等开源软件社区进行研究发现,用户在软件社区中的参与度与对该软件的忠诚度呈正相关关系;McAlexander等人[41]发现Jeep社区中的用户参与同样对忠诚度有正向影响。

具体而言,加入新产品众包社区的用户往往已经对品牌存在一定好感,而当用户在新产品众包社区中通过陪伴互动结交新朋友时,对该品牌的好感将成为用户之间最为直观的共同点,同时新产品众包社区作为用户之间进行陪伴互动的桥梁,也将使得用户对品牌好感得以不断得强化,最终导致品牌忠诚度的提高。因此,本文假设:

H3a:陪伴互动对品牌忠诚度有正向影响;

新产品众包社区中的知识互动往往是以答疑解惑、意见建议或专业知识科普等形式存在。无论是上述哪种形式的知识互动,用户在参与的过程中或可以增进对产品的了解,或可以产生对产品研发的参与感,又或者可以提高对企业文化的认同感,进而提高用户的忠诚度。故本文提出假设:

H3b:知识互动对品牌忠诚度有正向影响。

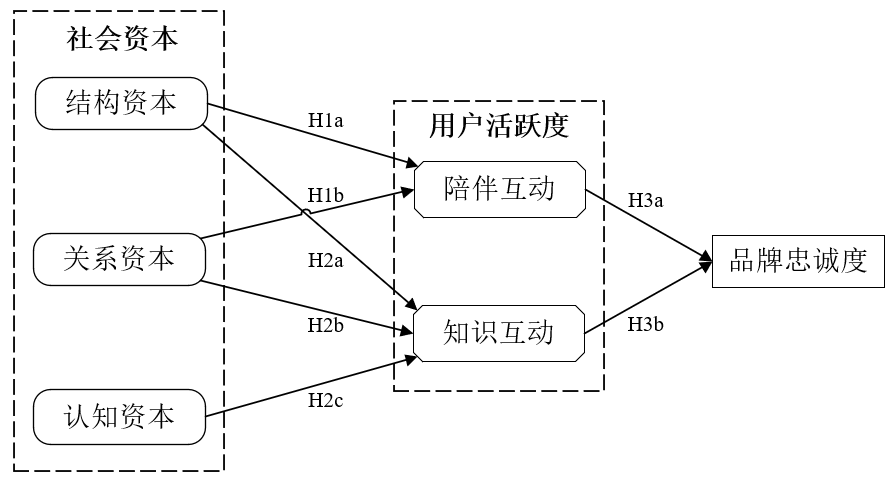

基于上述全部假设,本文的研究模型如图 1所示。

图 1 本文研究模型

三数据获取及处理

现有的众多关于虚拟社区的研究都采用问卷调查的形式来获取用户信息及其参与意愿,然而在虚拟社区中,部分成员可能因为观察到大量的交流活动而高估自身的贡献。因此,问卷调查虽然有效,但难免会因为主观的测度而产生偏差[37]。为尽量避免这一问题,本文试图从用户的行为痕迹出发进行研究,采用Python爬虫程序爬取魅族社区综合讨论板块中2019年11月10日至2020年1月10日期间新增的全部发帖内容及相关用户信息,总计取得帖子27,412个,帖内回复340,290个,涉及用户28,738名,除去在研究期间内新注册的用户,剩余有效用户总数为27,293名。

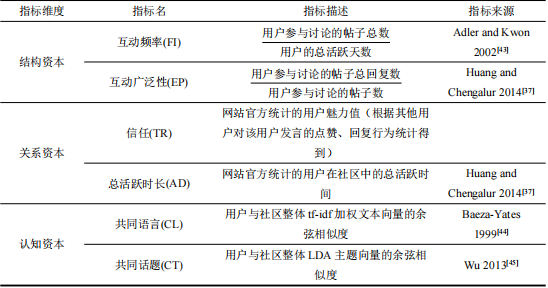

社会资本三个维度的度量指标如表1所示。结构资本体现在互动的频率和广泛性上,这两个指标可以代表单个用户在参与社区互动的过程中能接受到的信息的多样性,以及接触到其他社区成员的可能性。

关系资本通过信任以及用户的总活跃时长来衡量。魅族社区官方根据每个用户的发言所获得的点赞、回复以及反对数量计算了用户所拥有的“魅力值”,用户获得的点赞及回复越多,“魅力值”越高,反对数越多则“魅力值”越低,这一指标体现出用户发言受到其余用户的认可情况,可以用来代表其在论坛中所获得的信任;活跃时长被视为衡量社会认同的指标,随着用户在社区中活跃时间的增加,其归属感以及与其他成员的相似感也会增加,从而增强个人的关系资本[42]。

认知资本衡量用户之间是否拥有相同的语言体系或话题。本文利用自然语言处理中常见的处理方法,结合tf-idf加权法与VSM模型根据每个用户的全部发言计算出其各自的文本向量,以所有用户文本向量的均值代表论坛总体,最后通过计算单个用户与论坛总体文本向量之间余弦相似度作为该用户的共同语言指标;LDA主题模型也是自然语言处理中常用的算法,该算法可以从文本中统计推断出一组主题,据此,本文首先利用获取到的全部互动文本生成论坛总体的主题向量,再生成每个用户的主题向量,最后以单个用户与论坛总体LDA主题向量之间的余弦相似度作为该用户的共同话题指标。

表1 度量社会资本的指标

虚拟社区中的帖子一般由一名用户发起,该用户可自行拟定帖子的主题并对主题进行简单描述,帖子发布后即可由其他用户进行回复,进而展开讨论。因此,从主题及其描述中就可以大致看出该帖子的主要类型。python爬虫程序从魅族社区中总计取得27,412个帖子,为进行后续研究,需要将这些帖子分为陪伴互动及知识互动两类,鉴于数量较大,采用纯人工分类耗时耗力,因此,本文采用机器学习算法进行文本分类,主要步骤如下:

首先从全部帖子中随机抽取5,000个,其中4,000个作为训练集,1,000个作为验证集。根据主题及其描述的发帖目的将这5000个帖子人工划分为陪伴互动及知识互动两类,划分标准为发帖者的目的,陪伴互动的目的主要为娱乐、分享生活、交友,知识互动的目的主要为解决问题、分享专业知识。人工分类结果显示训练集及验证集中分别有陪伴互动帖503个、134个,占比约为12.6%及13.4%。

人工分类结束后,在python中利用Light GBM算法对训练集进行训练以得到分类模型,为将帖子中的文本转换为可用于模型训练的数字数据,使用了自然语言处理中常用的算法进行特征工程。根据每个帖子的主题及其描述构建了计数向量特征、tf-idf向量特征、词嵌入特征、主题模型特征以及文本长度作为模型训练特征。将训练得到的模型应用于验证集中,结果显示有陪伴互动帖141个,总体准确率为86.9%。

最后将训练得到的模型应用于剩余的22,412个帖子,分类结果显示有陪伴互动帖3,676个,占比16.4%。从中随机抽取100个帖子,对其进行人工分类以检验模型分类结果,模型及人工分类分别显示有陪伴互动帖15个及13个,模型分类整体准确率为92%。

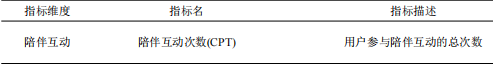

帖子主题分类完成后,340,290个帖内回复也随之完成分类,即知识互动帖下的回复均属于知识互动,而陪伴互动帖下的回复属于陪伴互动。对于每个用户,发帖与回帖均视为一次互动,即用户发起一个知识互动类型的帖子或在一个知识互动类型的帖子内进行回复均视为进行了一次知识互动。本文统计了每个用户分别进行知识互动及陪伴互动的次数,以及两类互动发言的平均长度,用以衡量用户参与各类互动的活跃度,如表2所示。

表2 用户活跃度的度量

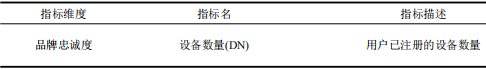

品牌忠诚度可通过用户的重复购买次数衡量,魅族社区会在每个用户的个人页面中显示该用户已注册的全部设备型号及其数量,可据此计算出该用户购买魅族产品的总数量,如表3所示。

表3 品牌忠诚度的度量

四研究方法及结果

本文在SmartPLS 3.0中进行模型的信度、效度检验及拟合,SmartPLS 3.0是由Ringle等人[46]开发的专门用于进行偏最小二乘回归(PLS)分析的软件。偏最小二乘回归是一种多对多的线性建模法,该算法不仅可以提供合理的回归模型,还可以进行类似主成分分析和典型相关分析的研究,尤其适合对数量较多且存在一定多重共线性的变量进行分析。

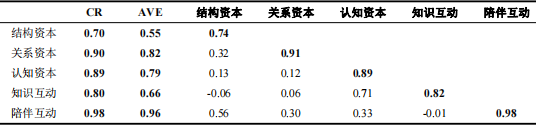

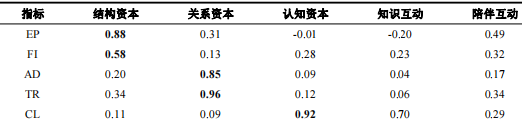

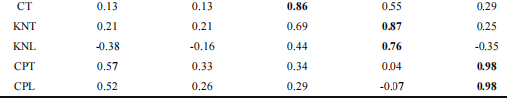

模型的组合信度(CR)及平均变异抽取量(AVE)如表4所示,全部潜变量的CR均高于0.7,AVE均高于0.5,表明拥有较高的建构信度以及收敛效度。同时,表4还显示所有AVE的平方根(对角元素)均高于潜变量间的相关性(非对角元素),表现出较好的区分效度。此外,如表5所示绝大多数指标的因子载荷均在0.7以上,仅有互动频率(FI)一项的因子载荷为0.58,尽管通常要求单项因子载荷高于0.7,但也有Chin[47]等学者的研究表明,高于0.5的因子载荷均是可以接受的。

表4 CR, AVE以及潜变量相关性

表5 因子载荷及交叉负载

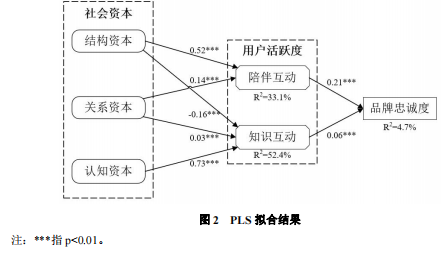

模型拟合结果

PLS模型拟合结果如图2所示,陪伴互动及知识互动分别由33.1%以及52.4%的方差被社会资本所解释,而品牌忠诚度则有4.7%的方差被陪伴互动以及知识互动共同解释。

路径系数的显著性基于2,000次重采样的Bootstrapping过程计算得到,结果显示所有路径均以小于0.01的p值显著,尽管结构资本至知识互动的路径系数显著,但数值为负,与假设相反,因此有且仅有假设H2a未得到验证。

五 结论

本文从社会资本的三个维度出发,探索影响用户在新产品众包社区中进行陪伴互动以及知识互动的主要因素,以及两种类型的互动行为对品牌忠诚度的影响。实证结果显示仅有假设H2a(结构资本对知识互动的正向影响)未得到支持,这一结论与Huang等人[31]类似,可能的原因在于用户即便有更多的机会参与知识互动,但其可能并不具备相应的知识或能力。这也可以解释为什么认知资本对知识互动的路径系数高达0.73,因为对于解答专业问题而言,“你知道多少”(认知资本)远比“你认识多少人”(结构资本)来得重要。此外,当用户参与互动的频率和广泛性过高时,可能并不是抱有着分享、寻求知识的目的,反而更多的是以追求乐趣和陪伴为目的,最终使得实证结果中结构资本对知识互动的影响呈负值。

实证结果还显示,知识互动与陪伴互动均对品牌忠诚度有正向影响,但陪伴互动的路径系数(0.21)约为知识互动(0.06)的3.5倍。许多用户进入新产品众包社区的最初目的只是为了解决问题或了解品牌,而当用户愿意在新产品众包社区中参与陪伴互动时,也就意味着用户对该社区具有了较强的认可度与归属感。因此,尽管新产品众包社区中陪伴互动的总数量可能较少,但这一类型的互动却对新产品众包社区的持续运营以及品牌的建设起到了至关重要的作用。

本文主要从以下两个角度为虚拟社区的运营提供了指导意见:

(1)对于新产品众包社区而言,运营的目标不应仅止于提高社区的活跃度,还应当考虑到如何让用户在参与互动的同时提高品牌黏性。根据实证结果,新产品众包社区成员的结构资本对陪伴互动行为的促进作用较强,进而更大程度地有利于品牌忠诚度的培养。因此,在管理运营这类虚拟社区时,应当更注重于引导提高用户参与互动的频率、广泛性等特征,例如积极举办各类线上兴趣比赛,定期组织成员线下活动等,让用户可以更加深入且广泛地融入到该社区中,从而更乐于参与陪伴互动,最终达到提高品牌忠诚度的目的;

(2)本文的研究结果对知识分享类虚拟社区的运营也具有一定指导意义,这类社区的运营目标应当是尽可能提高自身的知识互动活跃度以及专业度。因此根据本文的实证结果,这一类虚拟社区的运营者应当尽可能地提高社区用户的专业水平,如发布更多专业的科普内容,或举办相关的知识问答竞赛等,通过引导用户提高自身的认知资本来达到促进社区知识互动活跃度的目的。

六 总结与展望

为了提高用户对品牌的忠诚度、实现企业与用户的共同创造,许多企业都选择开设新产品众包社区作为用户交流的平台。根据用户参与互动时的不同目的,可以将新产品众包社区中的用户互动分为知识互动及陪伴互动两类。国内外有许多文献都在试图找到影响新产品众包社区中知识互动活跃度的主要因素,却少有对陪伴互动的研究,而陪伴互动尽管占比不大,但对社区的持续健康运营却有着很大的影响,因此有必要将陪伴互动纳入新产品众包社区的研究当中。

本文爬取了魅族社区中两个月内的新增发帖及相关用户数据,利用机器学习算法将取得的帖子分类为知识互动帖及陪伴互动帖,据此计算得出用户的社会资本、用户活跃度以及品牌忠诚度,再通过偏最小二乘算法对提出的假设模型进行了验证。实证结果显示,结构资本对陪伴互动有较大的正向影响,而认知资本则对知识互动有较大的正向影响,同时陪伴互动以及知识互动均有利于品牌忠诚度的培养,但前者的路径系数达到后者的3.5倍。因此,本文认为企业在运营虚拟社区时,应当更注重于引导提高用户参与互动的频率、广泛性等特征,提高其参与陪伴互动的积极性,进而提高对品牌的忠诚度,才能更有效地达到新产品众包社区的运营目标。

本文也有一些不足需要在未来的研究中完善,例如采用机器学习算法进行分类在提高分类效率的同时也不可避免地引入了一定的分类误差,在后续研究中可以增加问卷调查作为平行研究。此外,本文仅使用了魅族社区中的数据进行研究,未来还可以基于更多的新产品众包社区进行研究。

作者简介:

李海刚,通讯作者,上海交通大学安泰经济与管理学院副教授,研究方向为开放式创新、电子商务。

参考文献

[1]侯楠, 赵希男, 杨皎平. 虚拟社区中个人需求、共享动机与竞优行为[J]. 管理评论, 2018, 30(006):112-122.

[2]刘汕,邓琼. 互联网环境下众包创新服务绩效的关键影响因素研究[A]. 中国优选法统筹法与经济数学研究会计算机模拟分会.第十五届全国计算机模拟与信息技术学术会议论文集[C].中国优选法统筹法与经济数学研究会计算机模拟分会:管理学报杂志社编辑部,2015:9.

[3]Anil Bilgihan M G N , Zhang T , Kandampully J , et al. Motivations for customer engagement in online co-innovation communities (OCCs)[J]. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 2015, 6(3):311-328.

[4]Schemmann B , Herrmann A M , Chappin M M H , et al. Crowdsourcing ideas: Involving ordinary users in the ideation phase of new product development[J]. Research Policy, 2016, 45(6):1145-1154.

[5]Leimeister J M , Bretschneider U . Motivation for Open Innovation and Crowdsourcing: Why Does the Crowd Engage in Virtual Ideas Communities?[M]// Open Tourism. Springer Berlin Heidelberg, 2016.

[6]Zhang D, Zhang F, Lin M, et al. Knowledge sharing among innovative customers in a virtual innovation community: The roles of psychological capital, material reward and reciprocal relationship[J]. Online Information Review, 2017, 41(5): 691-709.

[7]李梓奇. 众包创新生态系统分析及其演化研究[D].华中师范大学,2018.

[8]Hippel E V . Democratizing innovation: The evolving phenomenon of user innovation[J]. Journal für Betriebswirtschaft, 2005, 55(1):63-78.

[9]李义刚, 李海刚. 创新社区成员参与行为与组织采纳的关系研究[J]. 科研管理, 2016, v.37;No.243(S1):309-317.

[10]贾楠. 虚拟品牌社群的互动性对品牌忠诚度的影响研究[D]. 东华大学, 2014.

[11]Acar O A. Harnessing the creative potential of consumers: money, participation, and creativity in idea crowdsourcing[J]. Marketing Letters, 2018, 29(2): 177-188.

[12]Martinez M G. Inspiring crowdsourcing communities to create novel solutions: Competition design and the mediating role of trust[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 117: 296-304.

[13]Chang C, Hsu M, Lee Y, et al. Factors Influencing Knowledge-Sharing Behavior in Virtual Communities: A Longitudinal Investigation[J]. Information Systems Management, 2015, 32(4): 331-340.

[14]Yan J , Leidner D E , Benbya H , et al. Social Capital and Knowledge Contribution in Online User Communities: One-Way or Two-Way Relationship?[J]. Decision Support Systems, 2019.

[15]Schemmann B, Herrmann A M, Chappin M M H, et al. Crowdsourcing ideas: Involving ordinary users in the ideation phase of new product development[J]. Research Policy, 2016, 45(6): 1145-1154.

[16]Shang, Rong‐An, Chen, Yu‐Chen, Liao, Hsueh‐Jung. The value of participation in virtual consumer communities on brand loyalty[J]. Internet Research, 2006, 16(4):398-418.

[17]王静一,王海忠.虚拟品牌社群娱乐价值对品牌忠诚的作用机制研究[J].经济经纬,2012(03):121-125.

[18]常亚平, 刘兴菊, 阎俊,等. 虚拟社区知识共享之于消费者购买意向的研究[J]. 管理科学学报, 2011, 14(4):86-96.

[19]Chmiel A , Sobkowicz P , Sienkiewicz J , et al. Negative emotions boost user activity at BBC forum[J]. physica a statistical mechanics & its applications, 2011, 390(16):2936-2944.

[20]Wei X, Chen W, Zhu K. Motivating user contributions in online knowledge communities: virtual rewards and reputation[C]//2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE, 2015: 3760-3769.

[21]Gupta, Sumeet, Kim, Heewoong. Virtual Community : Concepts, Implications, and Future Research Directions[J]. 2004.

[22]Huang K Y, Chengalur-Smith I S, Ran W. Not just for support: companionship activities in healthcare virtual support communities[J]. Communications of the Association for Information Systems, 2014, 34(1): 29.

[23]申光龙, 彭晓东, 秦鹏飞. 虚拟品牌社区顾客间互动对顾客参与价值共创的影响研究——以体验价值为中介变量[J]. 管理学报, 2016, 13(012):1808-1816.

[24]Hsin Hsin Chang, Shuang-Shii Chuang, Social capital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator[J], Information & Management, 2011, 48(1):9-18.

[25]王辰星. 社会化问答网站知识共享影响因素研究[D]. 安徽: 中国科学技术大学. 2017.

[26]余歌. 虚拟社区中艾滋病患者的网络社会支持互动过程研究[D]. 湖北, 华中科技大学, 2015.

[27]张杰盛, 李海刚, 韩丽川. 虚拟社区互动性对迭代创新绩效影响的实证研究[J]. 工业工程与管理, 2017(5):128-134.

[28]裴旭东, 王伯英, 黄聿舟,等. 众包能力对新产品开发模糊前端绩效的影响——模糊前端不确定性的中介作用[J]. 科技进步与对策, 2019, 036(020):38-46.

[29]Hwang E H , Singh P V , Argote L . Knowledge Sharing in Online Communities: Learning to Cross Geographic and Hierarchical Boundaries[J]. Social Science Electronic Publishing, 2015, 26(6): 1593-1611.

[30]Nahapiet J, Ghoshal S. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantages[J]. Academy of Management Review, 1998, 23(2):242-266.

[31]Huang K Y, Chengalur-Smith I S, Pinsonneault A. Sharing Is Caring: Social Support Provision and Companionship Activities in Healthcare Virtual Support Communities[J]. MIS Quarterly, 2019, 43(2): 395-423.

[32]Coleman J S. Foundations of social theory[M]. Harvard university press, 1994.

[33]Lionel P. Robert Jr, Alan R. Dennis, Manju K. Ahuja. Social Capital and Knowledge Integration in Digitally Enabled Teams[J]. Information Systems Research, 2008.

[34]王楠, 张士凯, 赵雨柔,等. 在线社区中领先用户特征对知识共享水平的影响研究——社会资本的中介作用[J]. 管理评论, 2019, 31(02):82-93.

[35]Wasko M, Faraj S. Why should i share? examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice[J]. Management Information Systems Quarterly, 2005, 29(1): 35-57.

[36]Lu Y , Yang D . Information exchange in virtual communities under extreme disaster conditions[J]. Decision Support Systems, 2011, 50(2):529-538.

[37]Huang K Y, Chengalur-Smith I. A social capital perspective to understand individual contribution of social support in healthcare virtual support communities[C]//2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE, 2014: 3489-3498.

[38]Dick A S , Basu K . Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 1994, 22(2):99-113.

[39]Lynch J G , Ariely D . Wine Online: Search Costs Affect Competition on Price, Quality, and Distribution[J]. Marketing Science, 2000, 19(1):83-103.

[40]Luis V. Casaló, Carlos Flavián, Miguel Guinalíu. Relationship quality, community promotion and brand loyalty in virtual communities: Evidence from free software communities[J]. International Journal of Information Management, 2010, 30(4):0-367.

[41]Mcalexander J H , Schouten J W , Koenig H F . Building Brand Community[J]. Journal of Marketing, 2002, 66(1):38-54.

[42]Bateman P J, Gray P, Butler B S, et al. Research Note---The Impact of Community Commitment on Participation in Online Communities[J]. Information Systems Research, 2011, 22(4): 841-854.

[43]Adler P S, Kwon S. Social Capital: Prospects for a New Concept[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(1): 17-40.

[44]Baeza-Yates R, Ribeiro-Neto B. Modern information retrieval[M]. New York: ACM press, 1999.

[45]Wu L. Social network effects on productivity and job security: Evidence from the adoption of a social networking tool[J]. Information systems research, 2013, 24(1): 30-51.

[46]Ringle, C. M., Wende, S., and Becker, J.-M. 2015. "SmartPLS 3." Boenningstedt: SmartPLS GmbH, http://www.smartpls.com.

[47]Chin W W. The partial least squares approach to structural equation modeling[J]. Modern methods for business research, 1998, 295(2): 295-336.