иґЕеű嚥гАБеМЦе≠¶-жЬЇжҐ∞з®≥еЃЪж≠£жЮБзХМйЭҐеЃЮзО∞еЃљжЄ©еМЇйЂШеЃєйЗПеЕ®еЫЇжАБзԵ汆

зђђдЄАдљЬиАЕпЉЪZichen Zhang

йАЪиЃѓдљЬиАЕпЉЪFei Du, Shiyu Yao

йАЪиЃѓеНХдљНпЉЪеРЙжЮЧе§Іе≠¶

дЄЇжї°иґ≥зФµеК®ж±љиљ¶еѓєйЂШеЃЙеЕ®жАІгАБйЂШиГљйЗПеѓЖеЇ¶зԵ汆еТМе§ІиІДж®°еВ®иГљжЧ•зЫКеҐЮйХњзЪДйЬАж±ВпЉМеЯЇдЇОеЫЇжАБзФµиІ£иі®еТМйФВиіЯжЮБзЪДеЕ®еЫЇжАБйФВзԵ汆襀жЩЃйБНиЃ§дЄЇжШѓдЄЛдЄАдї£зԵ汆жКАжЬѓгАВзДґиАМиЃЊиЃ°еРИзРЖзЪДе§НеРИзФµжЮБдњЭиѓБзХМйЭҐе§Дз¶їе≠РгАБзФµе≠РзЪДењЂйАЯдЉ†иЊУдїНжШѓеЕ®еЫЇжАБзԵ汆йҐЖеЯЯељУеЙНдЇЯеЊЕиІ£еЖ≥зЪДеЕ≥йФЃзІСе≠¶йЧЃйҐШгАВй¶ЦеЕИпЉМеЫЇжАБзФµиІ£иі®дЄОж≠£жЮБжіїжАІжЭРжЦЩдєЛйЧізЪДеМЦе≠¶/зФµеМЦе≠¶з®≥еЃЪжАІйЧЃйҐШеѓЉиЗізХМйЭҐе§ДйЂШзФµйШїзЫЄзЪДдЇІзФЯпЉМйШїзҐНдЇЖзХМйЭҐе§Дз¶їе≠РгАБзФµе≠РзЪДдЉ†иЊУгАВеЕґжђ°пЉМеЫЇжАБзФµиІ£иі®еТМжіїжАІжЭРжЦЩйҐЧз≤ТйЧівАЬеЫЇ-еЫЇвАЭвАЬзВєеѓєзВєвАЭзЪДзЙ©зРЖжО•иІ¶ж®°еЉПдЄ•йЗНйЩРеИґдЇЖеЕ®еЫЇжАБзԵ汆зХМйЭҐе§Дз¶їе≠РгАБзФµе≠РзЪДдЉ†иЊУиГљеКЫпЉМеєґдЄФйЪПзЭАзԵ汆еЕЕжФЊзФµињЗз®ЛзЪДдЄНжЦ≠ињЫи°МпЉМжіїжАІжЭРжЦЩеПНе§НеПСзФЯзЫЄеПШеПКдљУзІѓеПШеМЦдљњеЊЧе§НеРИзФµжЮБеЖЕйГ®зЪДзЙ©зРЖжО•иІ¶ињЫдЄАж≠•жБґеМЦйА†жИРзԵ汆жАІиГљжА•еЙІдЄЛйЩНгАВжЬАеРОпЉМдљОжЄ©жЭ°дїґдљњеЊЧеЕ®еЫЇжАБзԵ汆зФµжЮБзХМйЭҐе§Дз¶їе≠РеТМзФµе≠РдЉ†иЊУиГљеКЫињЫдЄАж≠•йЩНдљОпЉМйЩРеИґдЇЖзԵ汆偺йЗПзЪДеПСжМ•гАВдЄКињ∞йЧЃйҐШдљњеЊЧеЕ®еЫЇжАБзԵ汆蜚ж±ВеЬ®еЃљжЄ©еЇ¶еМЇйЧіињРи°МзЪДжДњжЬЫеєґдЄНзРЖжГ≥гАВ

ињСжЧ•пЉМеРЙжЮЧе§Іе≠¶жЭЬиП≤жХЩжОИиѓЊйҐШзїДй¶Цжђ°дїОеМЦе≠¶-жЬЇжҐ∞з®≥еЃЪжАІзЪДиІТеЇ¶иЃЊиЃ°дЇЖеЕ®еЫЇжАБзԵ汆зЪДе§НеРИзФµжЮБпЉИB-Li3InCl6@NCMпЉЙпЉМеЬ®е§НеРИзФµжЮБдЄ≠еХЖзФ®дЄЙеЕГж≠£жЮБжЭРжЦЩпЉИNCMпЉЙеТМеН§еМЦзЙ©еЫЇжАБзФµиІ£иі®пЉИLi3InCl6пЉЙдєЛй׳嚥жИРеЭЗеМАдЄФиґЕеű嚥зЪДдЇТз©њзљСзїЬпЉМеЃЮзО∞дЇЖз¶їе≠РгАБзФµе≠РзЪДењЂйАЯдЉ†иЊУгАВеєґдЄФйАЪињЗHRTEMгАБFIB-SEMдї•еПКAFMжОҐз©ґдЇЖе§НеРИзФµжЮБдЄ≠еЫЇ-еЫЇзХМйЭҐжЉФеПШиІДеЊЛзЪДжЬђиі®гАВж≠§е§ЦпЉМиґЕеű嚥зЪДе§НеРИзФµжЮБ(B-NCM@Li3InCl6) ињШжЛ•жЬЙдЉШеЉВзЪДжЬЇжҐ∞жАІиГљгАВеЯЇдЇОж≠§, еЕ®еЫЇжАБзԵ汆еЬ®еЃ§жЄ©жЭ°дїґдЄЛиЊЊеИ∞дЉ†зїЯжґ≤жАБзԵ汆зЪДеЃєйЗПж∞іеє≥дї•еПКдљОжЄ©-20вДГзОѓеҐГдЄЛзЫЃеЙНжЙАжК•йБУеЗЇзЪДжЬАйЂШж∞іеє≥гАВиѓ•жЦЗзЂ†еПСи°®еЬ®еЫљйЩЕй°ґзЇІжЬЯеИКEnergy & Environmental ScienceдЄКгАВжЭЬиП≤жХЩжОИгАБеІЪиѓЧдљЩеЙѓжХЩжОИдЄЇжЦЗзЂ†йАЪиЃѓдљЬиАЕпЉМеНЪе£Ђз†Фз©ґзФЯеЉ†е≠РжЩ®дЄЇжЬђжЦЗзђђдЄАдљЬиАЕгАВ

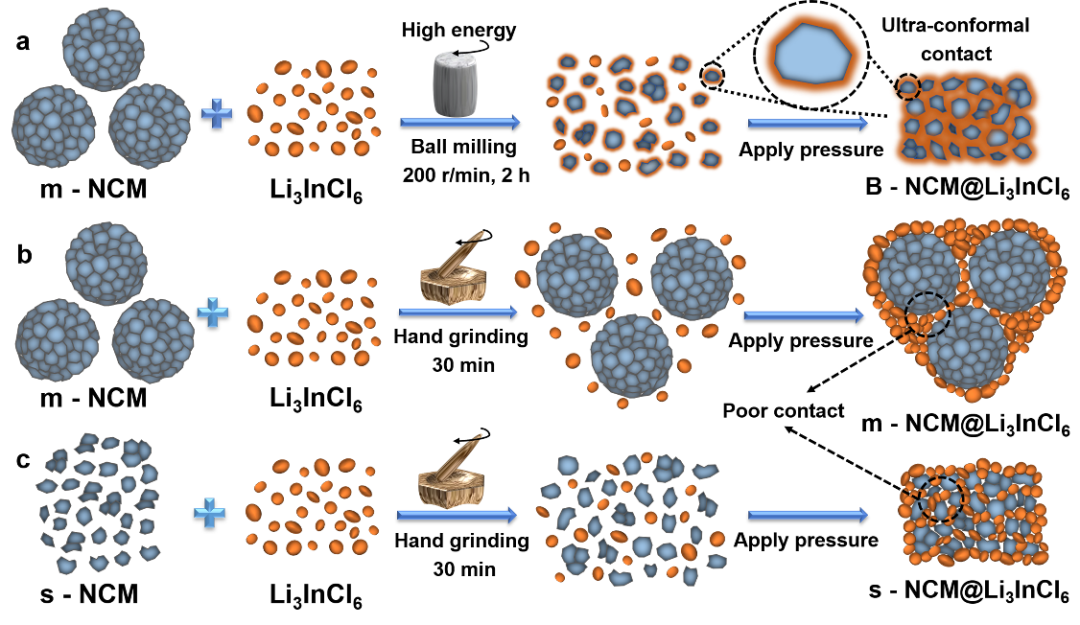

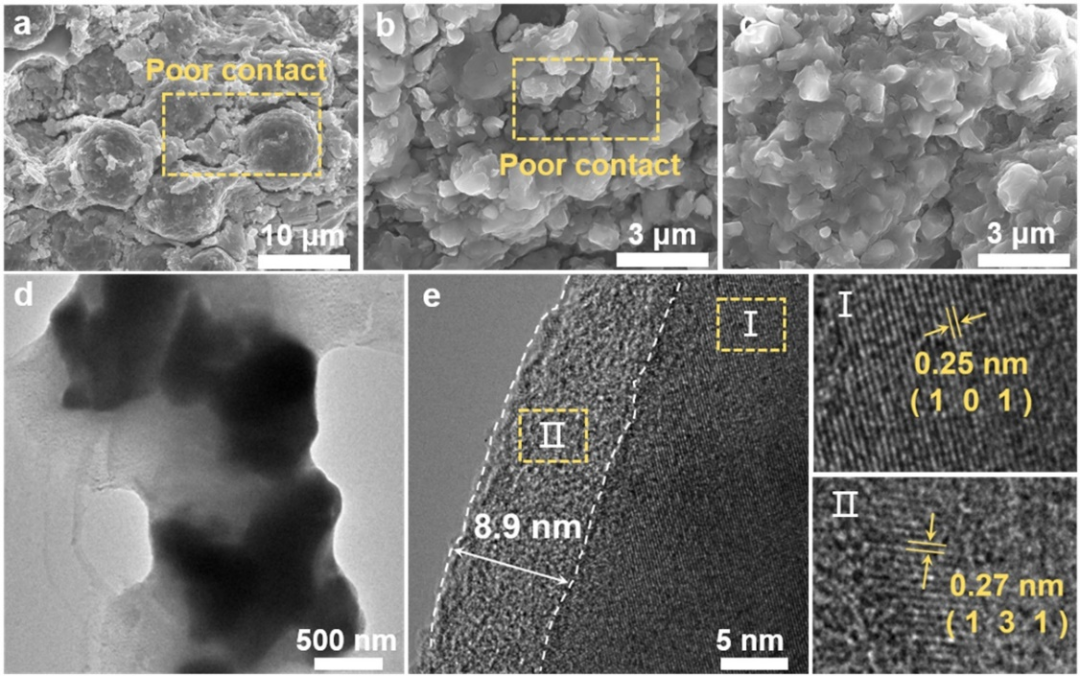

з†Фз©ґдЇЇеСШйЗЗзФ®жЬЇжҐ∞зРГз£®зЪДжЦєж≥ХеИґе§ЗдЇЖеЕ®еЫЇжАБзԵ汆зЪДиґЕеű嚥е§НеРИзФµжЮБпЉМзРГз£®ињЗз®ЛжПРдЊЫзЪДиГљйЗПе∞ЖеЊЃз±≥зЇІеХЖзФ®дЄЙеЕГж≠£жЮБжЭРжЦЩпЉИNCMпЉЙзҐОеМЦдЄЇдЇЪеЊЃз±≥зЇІзЪДдЄАжђ°йҐЧз≤ТеєґдЄФдЄОеН§еМЦзЙ©еЫЇжАБзФµиІ£иі®пЉИLi3InCl6пЉЙдєЛй׳嚥жИРеЭЗеМАдЄФиґЕеű嚥зЪДдЇТз©њзљСзїЬпЉИеЫЊ1aпЉЙпЉМеЃЮзО∞дЇЖзХМйЭҐе§Дз¶їе≠РгАБзФµе≠РзЪДењЂйАЯдЉ†иЊУгАВеєґйАЪињЗдЄ§зїДеѓєжѓФиѓХй™МпЉМзФ®дЇОеРОзї≠еѓєжѓФи°®еЊБгАВдЄЙзІНе§НеРИзФµжЮБеИґе§Зз§ЇжДПеЫЊеПКи°®еЊБе¶ВдЄЛжЙАз§ЇпЉЪ

еЫЊ1. дЄЙзІНе§НеРИзФµжЮБеИґе§Зз§ЇжДПеЫЊ

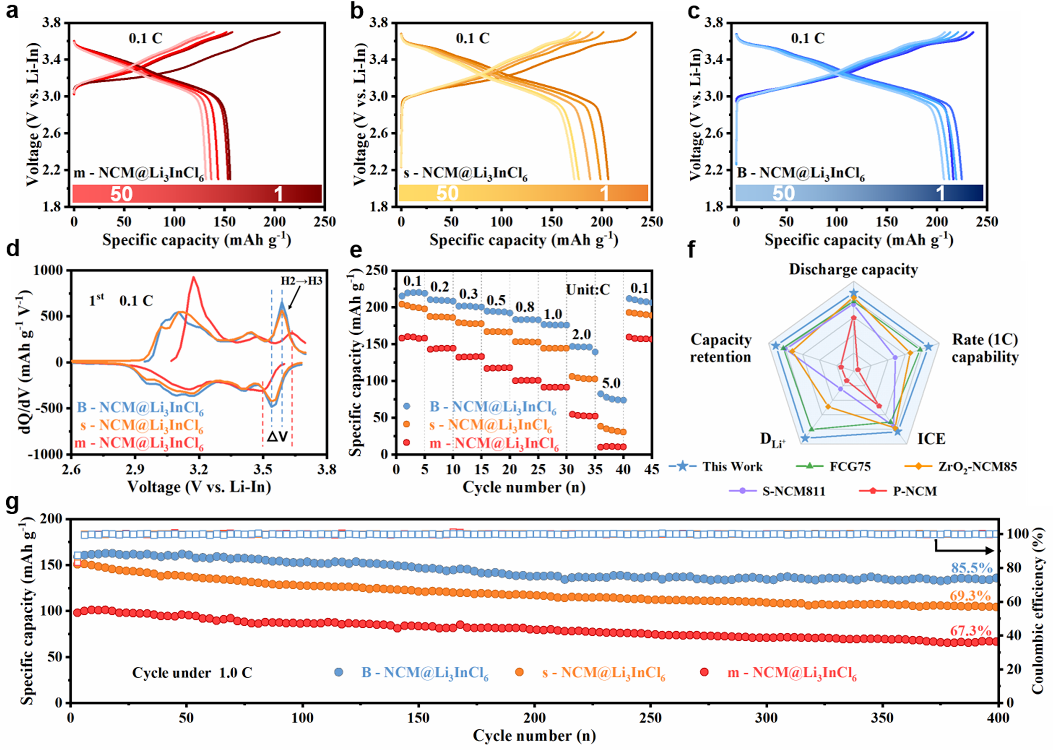

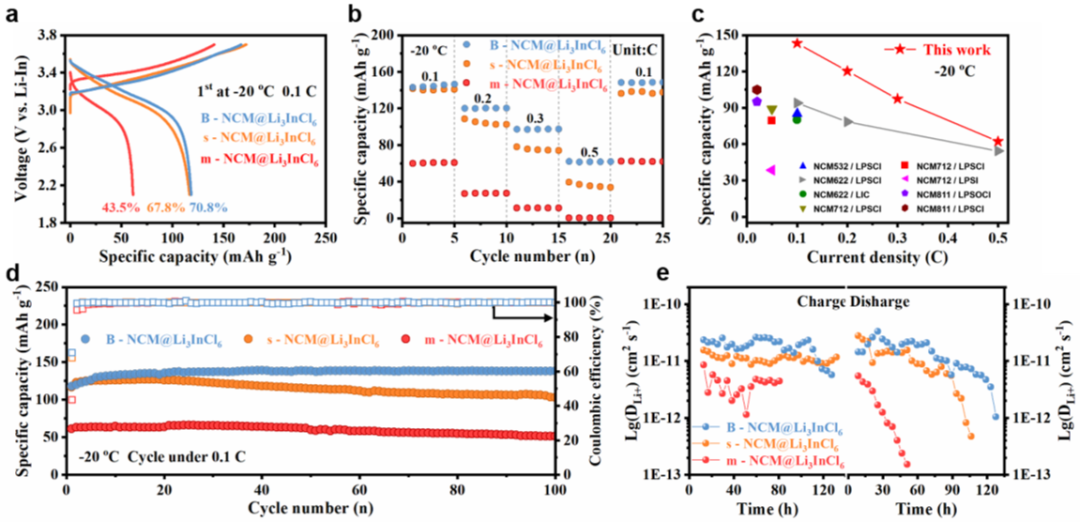

иґЕеű嚥е§НеРИзФµжЮБB-Li3InCl6@NCMжШЊиСЧжПРйЂШдЇЖеЕ®еЫЇжАБзԵ汆зЪДиГљйЗПеѓЖеЇ¶дЄОеЊ™зОѓеѓњеСљпЉМ0.1CзФµжµБеѓЖеЇ¶дЄЛпЉМжѓФеЃєйЗПиЊЊеИ∞ 216.4 mA h g-1пЉМй¶Цжђ°еЇУдїСжХИзОЗйЂШиЊЊ 91.6%пЉМеПѓдЄОNCMеЬ®жЬЙжЬЇжґ≤жАБзԵ汆дЄ≠зЪДжАІиГљзЫЄе™≤зЊОгАВ

еЫЊ3. дЄЙзІНе§НеРИзФµжЮБеЃ§жЄ©зФµеМЦе≠¶жАІиГљжµЛиѓХ

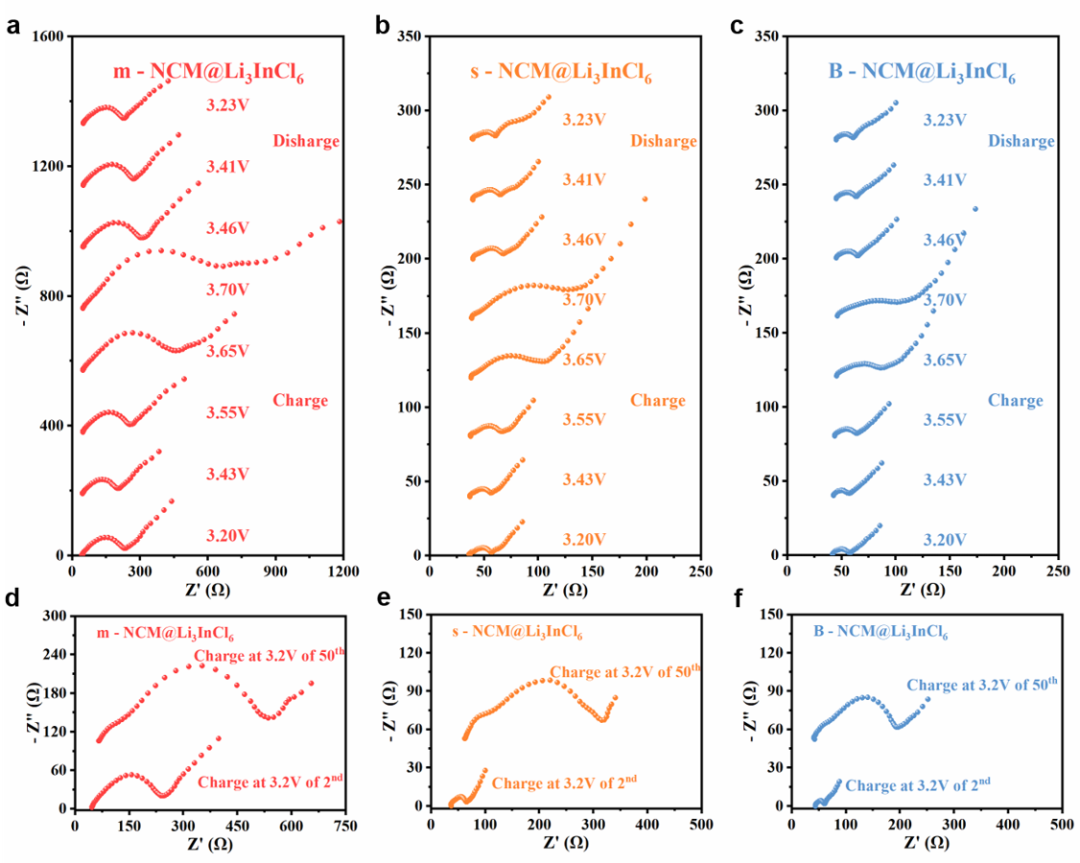

еЫЊ4. дЄЙзІНе§НеРИзФµжЮБй¶ЦеЬИеПК50жђ°еЊ™зОѓеРОж≠£жЮБзХМйЭҐзФµиНЈиљђзІїйШїжКЧжµЛиѓХ

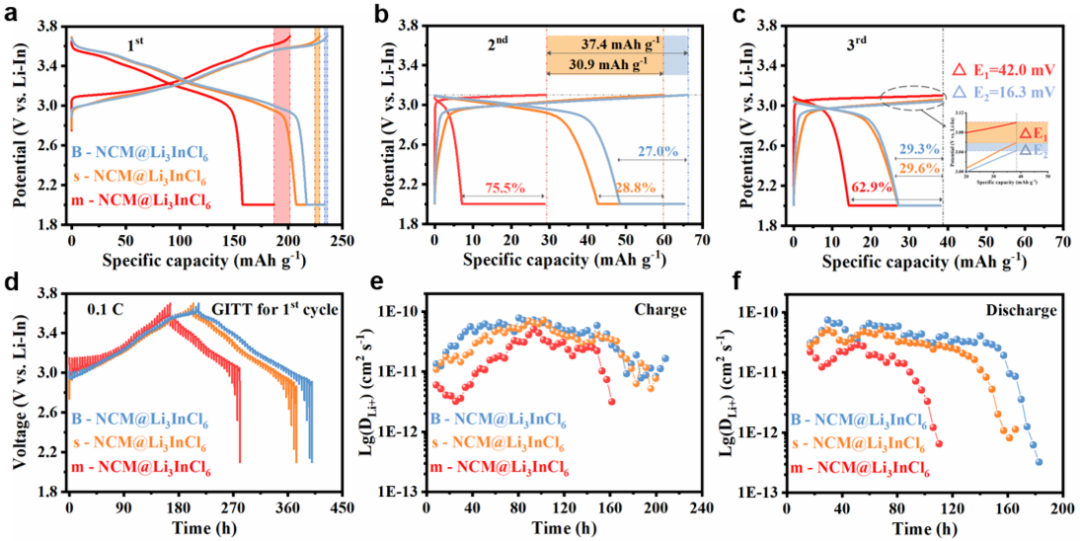

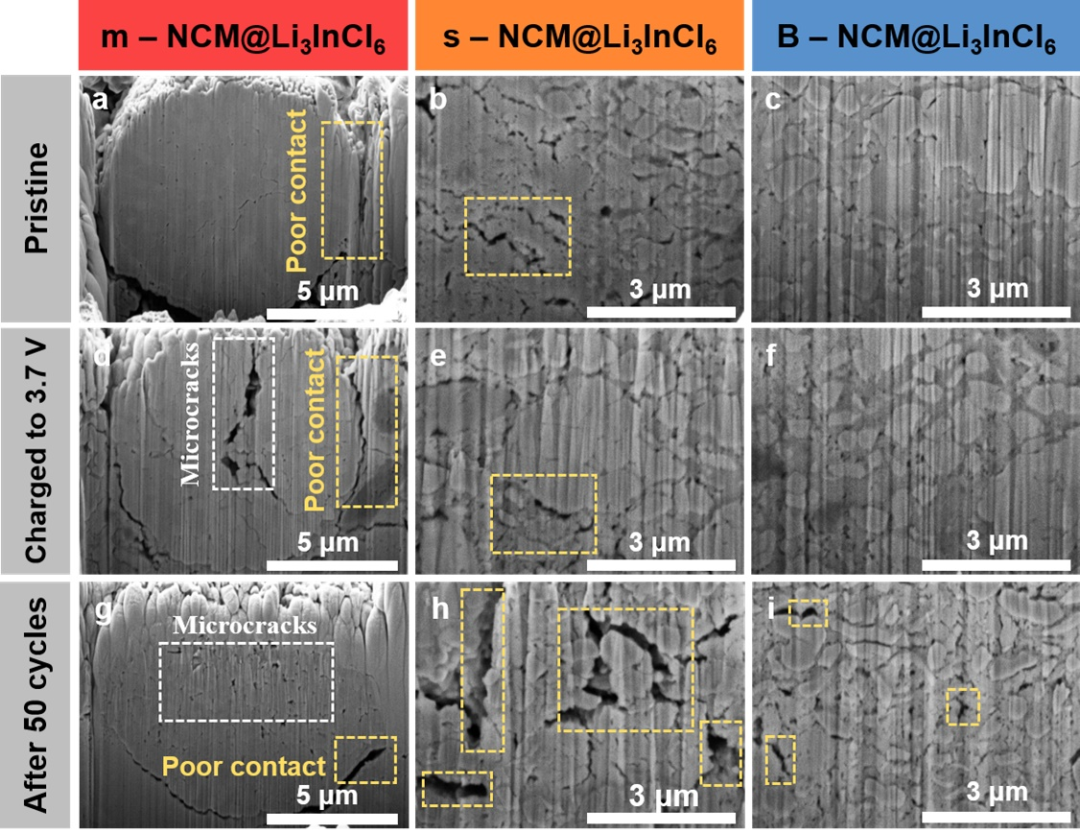

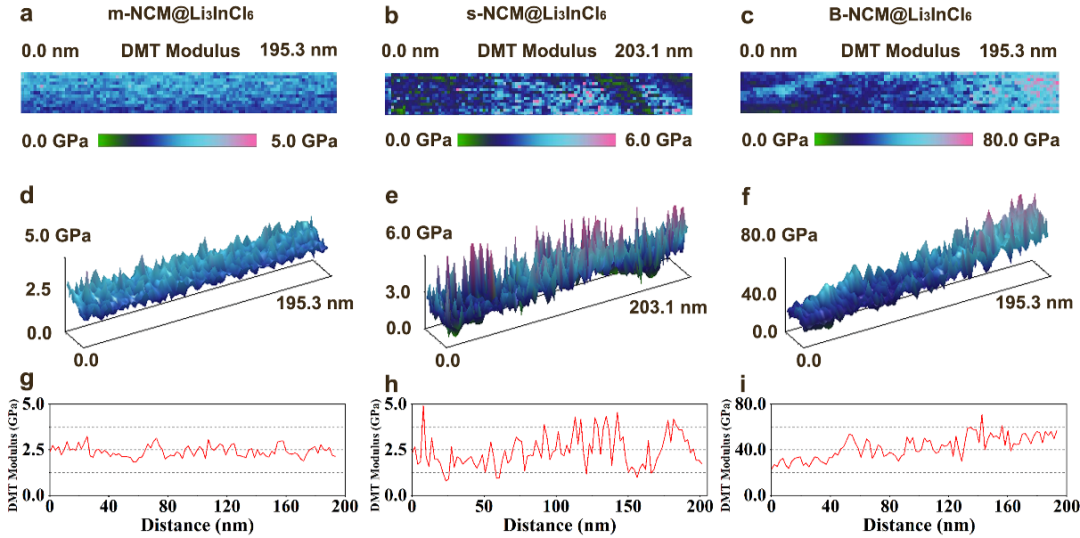

йАЪињЗдЄЙзІНе§НеРИзФµжЮБеОЯдљНEISжµЛиѓХпЉИеЫЊ4пЉЙеПѓдї•иѓіжШОпЉЪеЬ®зԵ汆й¶Цжђ°еЕЕзФµињЗз®ЛдЄ≠пЉМB-Li3InCl6@NCMи°®зО∞еЗЇжЬАдљОдЄФйЪПеЕЕзФµзКґжАБеПШеМЦеєЕеЇ¶жЬАе∞ПзЪДзХМйЭҐзФµиНЈиљђзІїйШїжКЧпЉМдЄФдЇФеНБжђ°еЊ™зОѓеРОдЊЭзДґдњЭжМБеЬ®дЄЙзІНе§НеРИзФµжЮБзХМйЭҐдЉ†иЊУйШїжКЧзЪДжЬАдљОж∞іеє≥гАВж≠§е§ЦпЉМйАЪињЗжБТжµБеЕЕжФЊзФµдЄОжБТеОЛжФЊзФµжµЛиѓХзЫЄзїУеРИзЪДжЦєеЉПпЉИеЫЊ5a-cпЉЙиѓіжШОB-Li3InCl6@NCMзФµжЮБдЄ≠NCMеЬ®й¶Цжђ°еЕЕзФµдЄ≠иД±еЗЇзЪДйФВз¶їе≠РеЬ®жФЊзФµињЗз®ЛзїУжЭЯеРОдїНзДґеПѓдї•еЫЮеИ∞NCMдЄ≠пЉМиАМеП¶е§ЦдЄ§зІНе§НеРИзФµжЮБе≠ШеЬ®NCMеѓєйФВз¶їе≠РзЪД䪥姱гАВеПѓдї•жО®жµЛB-Li3InCl6@NCMиґЕеű嚥зЪДзФµжЮБзїУжЮДеЗ†дєОдЄНеПЧNCMзЫЄеПШдЄОдљУзІѓеПШеМЦзЪДељ±еУНпЉМеЫ†ж≠§и°®зО∞еЗЇжЬАйЂШзЪДз¶їе≠РжЙ©жХ£иГљеКЫпЉИеЫЊ5d-fпЉЙгАВеєґйАЪињЗFIB-SEMпЉИеЫЊ6пЉЙиѓБжШОдЇЖеѓєе§НеРИзФµжЮБзїУжЮДеПШеМЦзЪДеИЖжЮРгАВ

еЫЊ5. еЕ≥дЇОдЄЙзІНзФµжЮБз¶їе≠РжЙ©жХ£иГљеКЫзЪДеИЖжЮР

еЫЊ6. дЄЙзІНе§НеРИзФµжЮБй¶Цжђ°еЕЕзФµеЙНеРОеПК50жђ°еЊ™зОѓеРОеЉАи£ВжГЕеЖµи°®еЊБ

з†Фз©ґиАЕдїђжО®жµЛеПѓиГљжШѓеЫ†дЄЇB-Li3InCl6@NCMзФµжЮБеЕЈжЬЙиЙѓе•љзЪДжЬЇжҐ∞жАІиГљжЙАдї•жКСеИґдЇЖNCMзЫЄеПШдї•еПКдљУзІѓеПШеМЦеѓєзФµжЮБеЃМжХіжАІзЪДз†іеЭПгАВдЄЇдЇЖиѓБжШОињЩдЄАзМЬжГ≥пЉМйАЪињЗеОЯе≠РеКЫжШЊеЊЃйХЬжµЛиѓХдЇЖдЄЙзІНзФµжЮБзЪДжЬЇжҐ∞жАІиГљпЉМB-Li3InCl6@NCMи°®зО∞еЗЇжЬАйЂШзЪДжЭ®ж∞Пж®°йЗПпЉМеН∞иѓБдЇЖз†Фз©ґиАЕзЪДиІВзВєпЉЪеЕЈжЬЙдЉШеЉВжЬЇжҐ∞жАІиГљзЪДе§НеРИзФµжЮБжЬЙеК©дЇОдњЭжМБеЕ®еЫЇжАБзԵ汆е§НеРИзФµжЮБзїУжЮДзЪДз®≥еЃЪжАІпЉМдїОиАМдљњеЊЧзԵ汆жАІиГљеЊЧеИ∞жЬЙжХИжПРеНЗгАВ

еЫЊ7. дЄЙзІНе§НеРИзФµжЮБжЬЇжҐ∞жАІиГљеИЖжЮРжµЛиѓХ

зФ±дЇОе§НеРИзФµжЮБеЖЕйГ®еЃЮзО∞жіїжАІжЭРжЦЩйҐЧз≤ТдЄОзФµиІ£иі®зЪДиґЕиііеРИпЉМдЄФе§НеРИзФµжЮБиЙѓе•љзЪДжЬЇжҐ∞жАІиГљдњЭиѓБдЇЖзԵ汆ињРи°МињЗз®ЛдЄ≠зФµжЮБзїУжЮДзЪДеЃМжХіжАІгАВеЬ®дљОжЄ©зОѓеҐГдЄЛињРи°МзЪДеЕ®еЫЇжАБзԵ汆еРМж†ЈеЕЈжЬЙдЉШеЉВжАІиГљпЉМеЬ® 0вДГ еТМ -20вДГ жЧґзЪДеЃєйЗПеИЖеИЂдЄЇ 172.5 mA h g-1¬†еТМ 118.4 mA h g-1пЉМжШѓзЫЃеЙНеЕ®еЫЇжАБзԵ汆еЬ®дљОжЄ©йҐЖеЯЯжК•йБУдЄ≠зЪДжЬАйЂШеАЉгАВ

еЫЊ8. дЄЙзІНе§НеРИзФµжЮБдљОжЄ©-20вДГзФµеМЦе≠¶жАІиГљжµЛиѓХ

гАРжАїзїУгАС

з†Фз©ґдЇЇеСШйЗЗзФ®жЬЇжҐ∞зРГз£®зЪДжЦєж≥ХеРИжИРдЇЖе§НеРИзФµжЮБB-Li3InCl6@NCMпЉМеЬ®е§НеРИзФµжЮБдЄ≠NCMеТМLi3InCl6й׳嚥жИРеЭЗеМАдЄФиґЕеű嚥зЪДдЇТз©њзљСзїЬпЉМеЃЮзО∞дЇЖз¶їе≠РгАБзФµе≠РзЪДењЂйАЯдЉ†иЊУгАВдЄФе§НеРИзФµжЮБи°®зО∞еЗЇдЉШеЉВзЪДжЬЇжҐ∞жАІиГљпЉМеЕЈжЬЙйЂШжЭ®ж∞Пж®°йЗПеТМзїіж∞Пз°ђеЇ¶пЉМеПѓдї•жЙњеПЧеЕ®еЫЇжАБзԵ汆зФµжЮБеЬ®еЕЕжФЊзФµињЗз®ЛдЄ≠жіїжАІжЭРжЦЩзЫЄеПШеПКдљУзІѓеПШеМЦиѓ±еПСзЪДеМЦе≠¶-жЬЇжҐ∞еПШ嚥пЉМдїОиАМдњЭиѓБе§НеРИзФµжЮБдЄ≠еű嚥дЇТз©њзљСзїЬдЄОзФµжЮБзїУжЮДзЪДз®≥еЃЪжАІпЉМжШЊиСЧжПРйЂШдЇЖеЕ®еЫЇжАБзԵ汆зЪДиГљйЗПеѓЖеЇ¶дЄОеЊ™зОѓеѓњеСљгАВеЃ§жЄ©зОѓеҐГдЄЛзЪДеЕ®еЫЇжАБзԵ汆жѓФеЃєйЗПиЊЊеИ∞ 216.4 mA h g-1пЉМй¶Цжђ°еЇУдїСжХИзОЗйЂШиЊЊ 91.6%пЉМеПѓдЄОNCMеЬ®дЉ†зїЯжґ≤жАБзԵ汆дЄ≠зЪДжАІиГљзЫЄе™≤зЊОгАВж≠§е§ЦпЉМжЙАжПРеЗЇзЪДеЕ®еЫЇжАБзԵ汆еЕЈжЬЙзРЖжГ≥зЪДдљОжЄ©жАІиГљпЉМеЬ® 0вДГ еТМ -20вДГ зОѓеҐГдЄ≠зЪДжѓФеЃєйЗПеИЖеИЂдЄЇ 172.5 mA h g-1¬†еТМ 118.4 mA h g-1пЉМжШѓзЫЃеЙНеЕ®еЫЇжАБзԵ汆еЬ®дљОжЄ©йҐЖеЯЯжК•йБУдЄ≠зЪДжЬАйЂШеАЉгАВињЩй°єз†Фз©ґдЄЇеЕ®еЫЇжАБзԵ汆зЪДзФµжЮБиЃЊиЃ°пЉМдї•еПКеЬ®еЃљжЄ©еЇ¶иМГеЫіеЖЕеЇФзФ®еєґеЃЮзО∞дЉШеЉВжАІиГљжПРдЊЫдЇЖдЄАзІНеЙНжЩѓеєњйШФзЪДз≠ЦзХ•гАВ