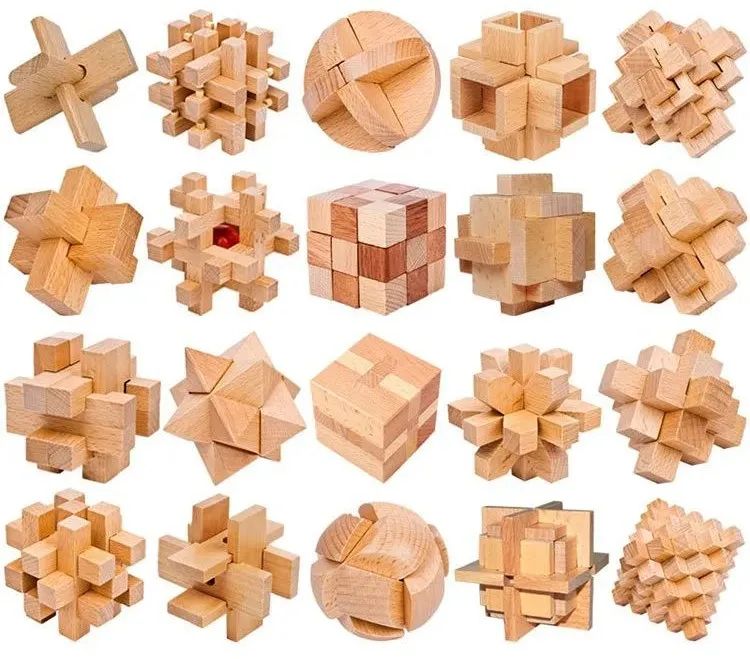

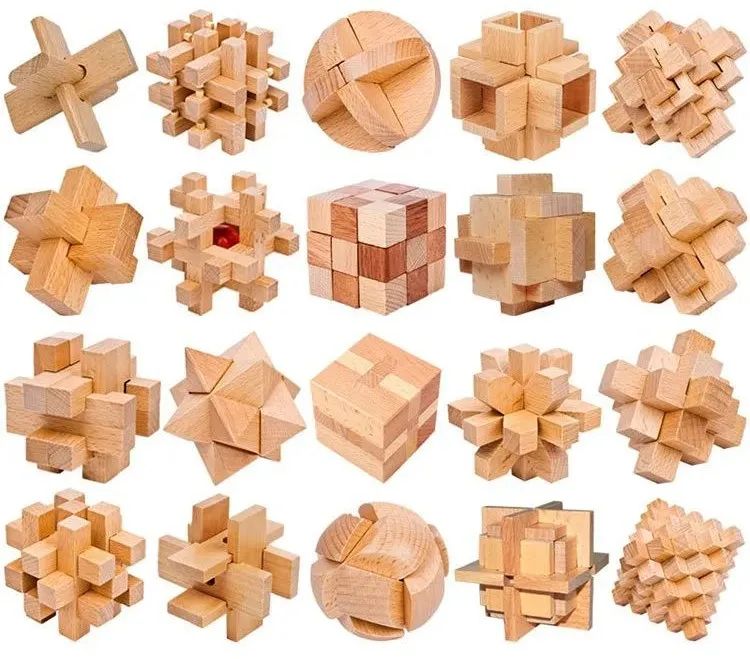

传说春秋时期,鲁班为了测试儿子智商,用6根木条为儿子制作一件可拼可拆的玩具,这就是鲁班锁的原始版。不依靠钉子,只靠榫卯咬合连接,不仅好玩,还可以放松身心、开发大脑,活动手指,一度在民间广泛流传,被称为“中国版积木”。其实,榫卯可不仅仅是玩具,它是中国木工的必备技艺,榫卯是木质器物之间起连接作用的一种结构,凸出部分为榫,凹进部分为卯。隼为阳、卯为阴,阴阳相生,完美体现中国古代“天人合一”的思想。在紫禁城、祈年殿、应县木塔等古建筑,在明式家具中,处处可见榫卯的影子。千百年来,它使古桥不断、宫殿不倒、家具不散。中国榫卯,暗藏天机,蕴含古人的智慧,将这世间的美好环环相扣。木,生于野,安于室,完美契合中国人的生活方式,因此备受重用。而木质材料受温度、湿度的影响比较大,很容易损坏腐化,充满智慧的中国人就研究出了一种叫榫卯结构的工艺。

榫与卯之间通过木材的多与少、高与低、长与短之间的巧妙组合,允许木材在一定范围内产生变形,在抵抗冲击力时,将强大的自然破坏力消弭到最小程度。

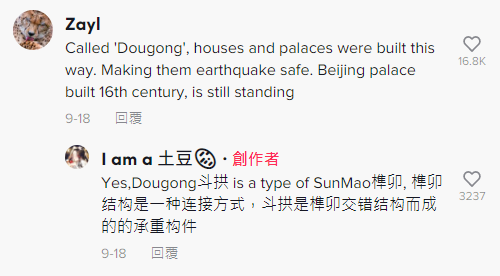

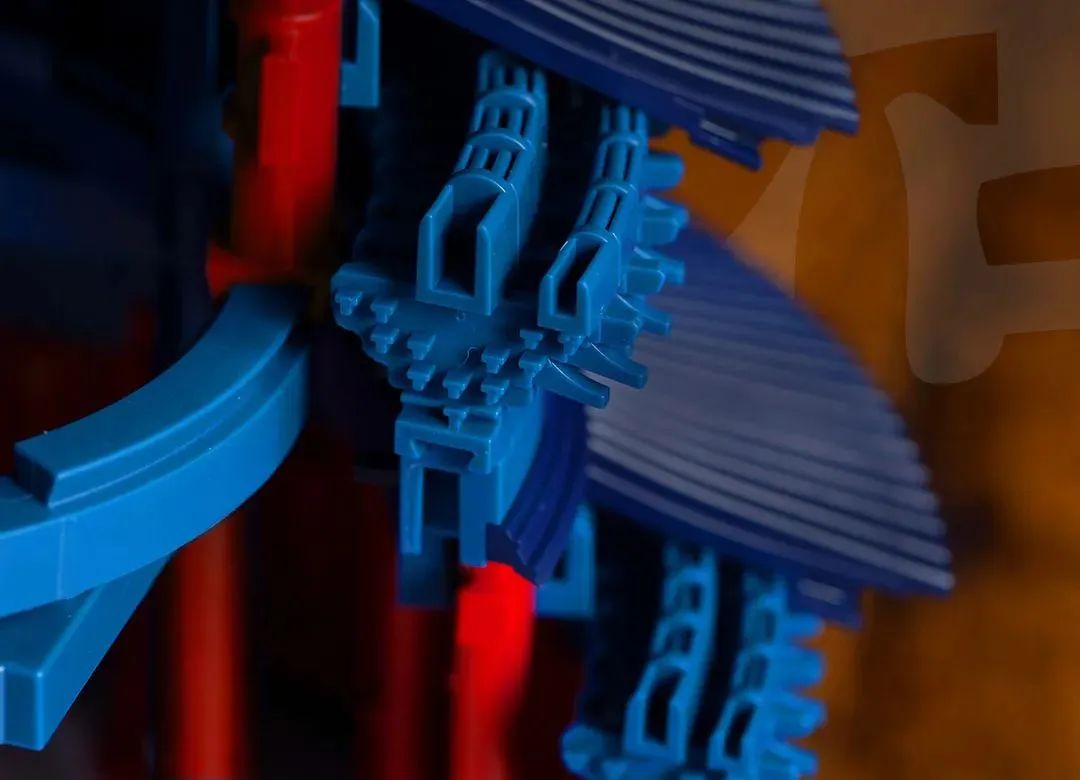

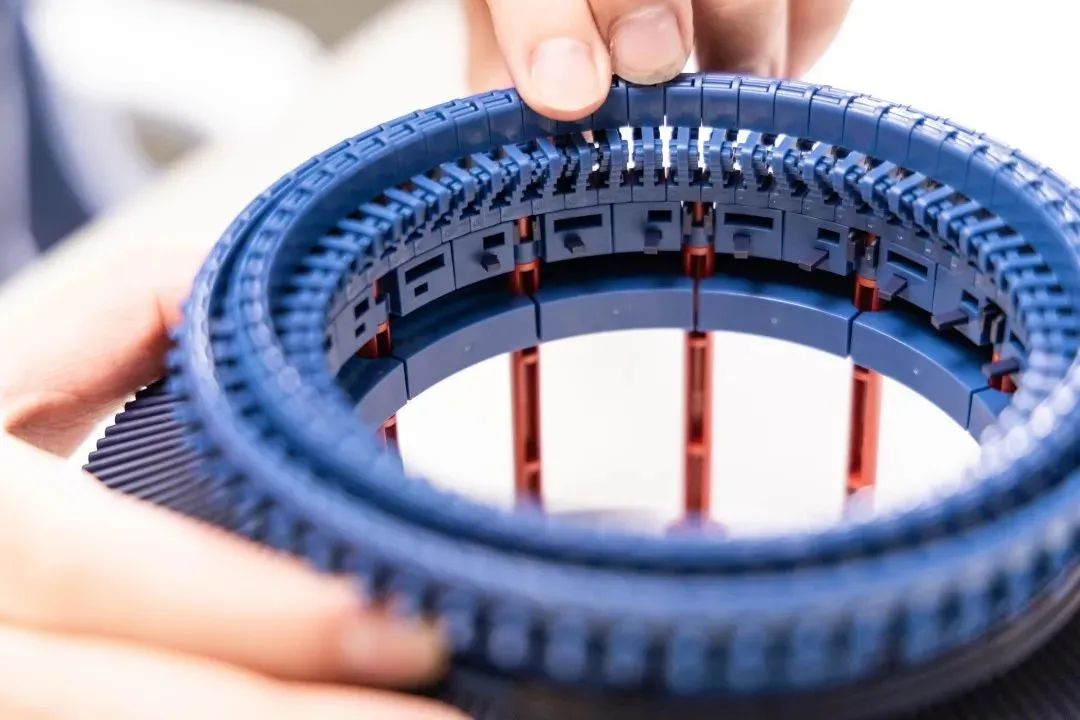

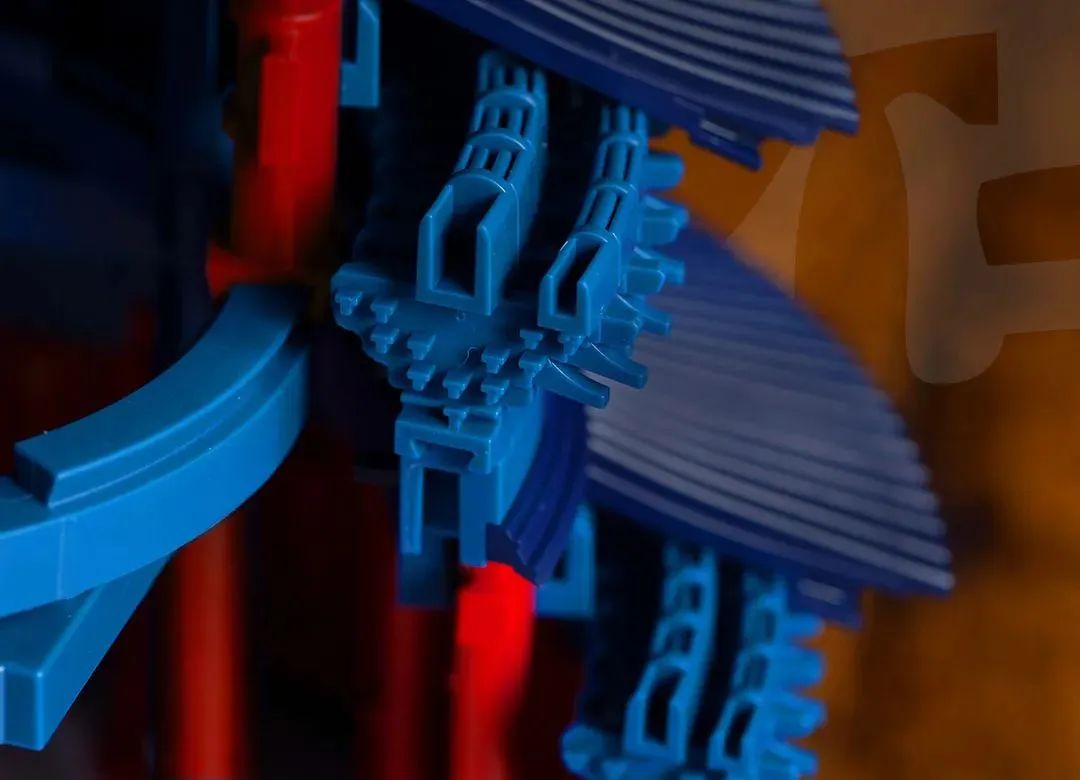

为了适用不同场景的受力方式,中国的手艺人还发明出更多繁复的榫卯结构样式,斗拱是大型建筑物的柱与屋顶之间的过渡部分,其功用在于将屋顶的重量传递到柱子上,再由柱子传到柱础。

斗拱是中国古代建筑上特有的,集榫卯技术大成的特殊构件。

梁思成先生曾经说过:“斗拱在中国建筑上的地位,犹柱式之于希腊罗马建筑;斗拱之变化,谓为中国建筑之变化,亦未尝不可。”中国乃至世界现存最古老、最高大的全木结构高层塔式建筑——应县木塔。不用一颗铁钉和螺丝,完全由54种斗拱榫卯咬合垒叠而成,经历40多次余震、200多次枪击炮轰,仍屹立不倒。这种连接形式类似于半固结半活铰的状态,能承受较大的弯矩;构架水平分层,在地震波中的垂直冲击波攻击下,可以通过‘弹跳’的方式消解巨大的破坏能量;构架的整体性有力地抵抗旋转波,所有的柱子都用顶部的梁枋连结成一个筒形的框架,保证了构架的稳定性”。紫禁城,作为世界上现存的最大规模的木质结构群,600年来一共经历了超过200次毁灭性的地震却仍岿然不动,也是归功于运用了丰富的斗拱连接的榫卯结构。

英国工匠曾拍摄过一个节目《紫禁城的秘密》,在里面搭建了一个迷你的榫卯结构建筑,在7.5级地震下,墙面都倒塌了,榫卯结构建筑还依旧挺立。

榫卯结构是我国工匠的集大成之作,是人类建筑史和家具制造史上的奇迹。不但在历史中大放异彩,在当今社会也有应用,且不断惊艳世人。2010年上海世博会的中国国家馆,被称之为“东方之冠”。

整个场馆以斗拱为架构、以斗冠为造型,斗冠则是由56根横梁借助斗拱下小上大的原理叠加而成。传统的斗拱曲线被拉直,简约化的装饰线条完成了传统建筑的当代表达。绿城诚园美学馆内部空间的顶部和室内装饰上采用了榫卯的结构手法,延续了中国传统建筑精髓,化繁为简,一榫一卯,诉说着前世今生的承续。

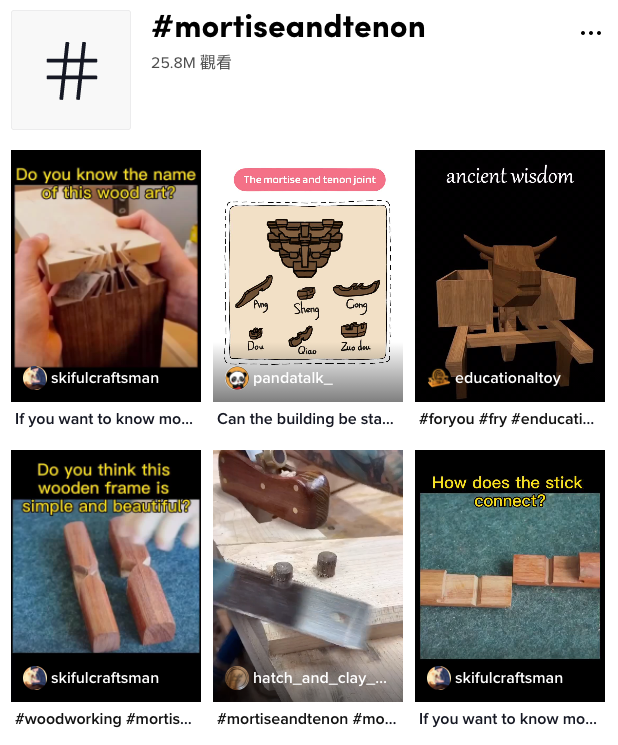

榫卯,一种将自然与生活紧密连接起来的东方智慧,正在慢慢远离现代中国人的生活。

“榫卯肯定不是未来建筑和家具的趋向,它的技术已经到顶端了,造型系统也很完善了,我们再用它,只能是作为一个精神和文化符号。” 痴迷于榫卯的艺术家傅中望说。

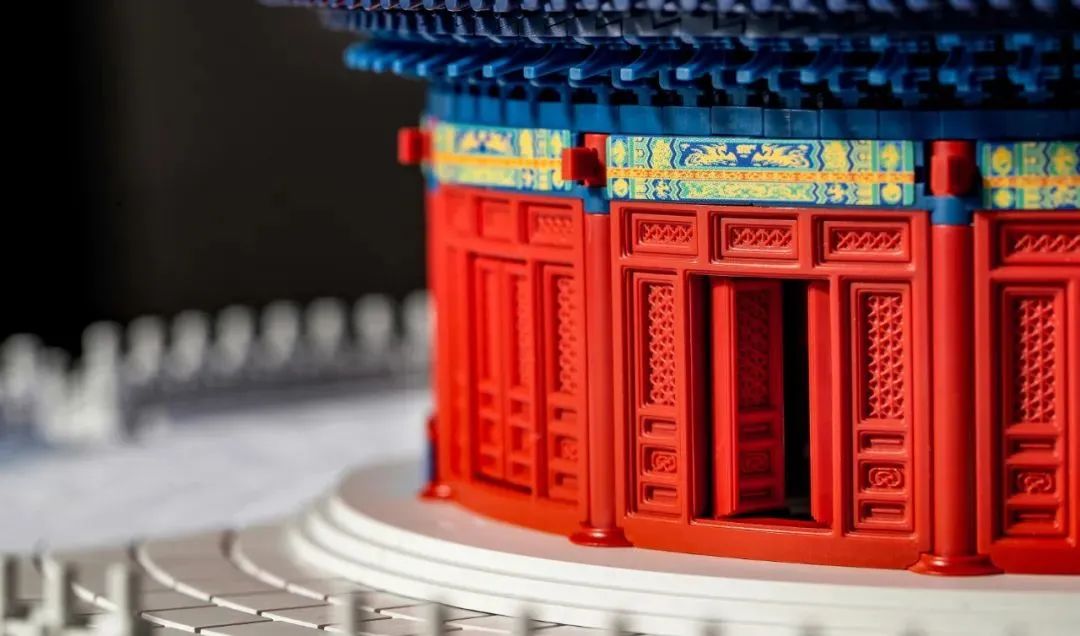

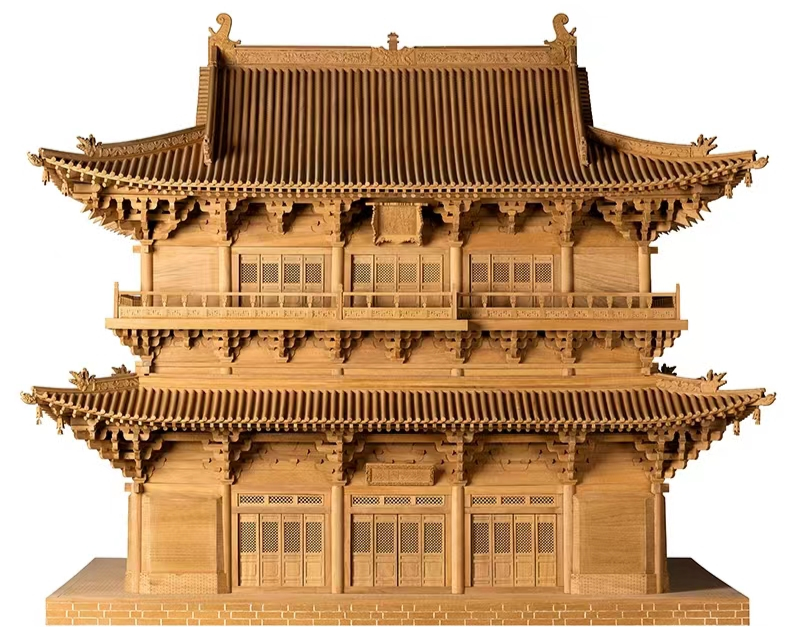

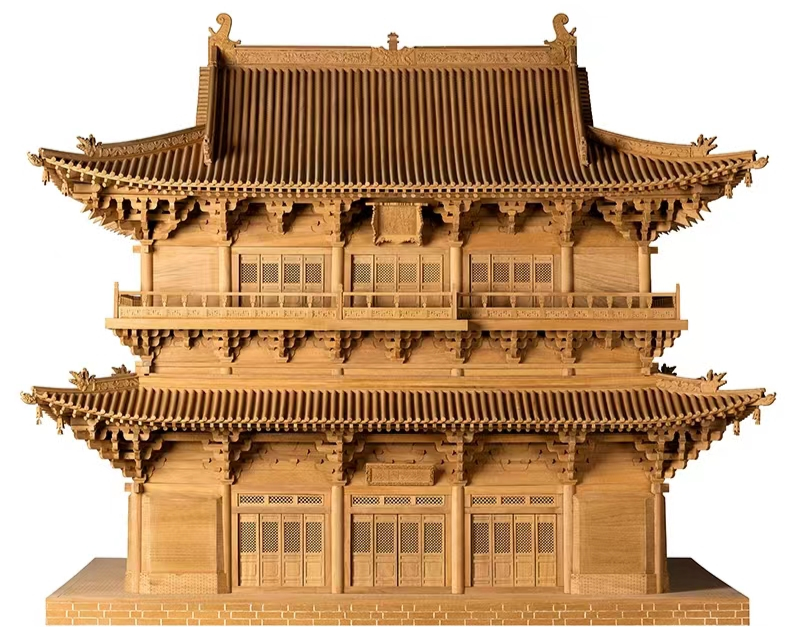

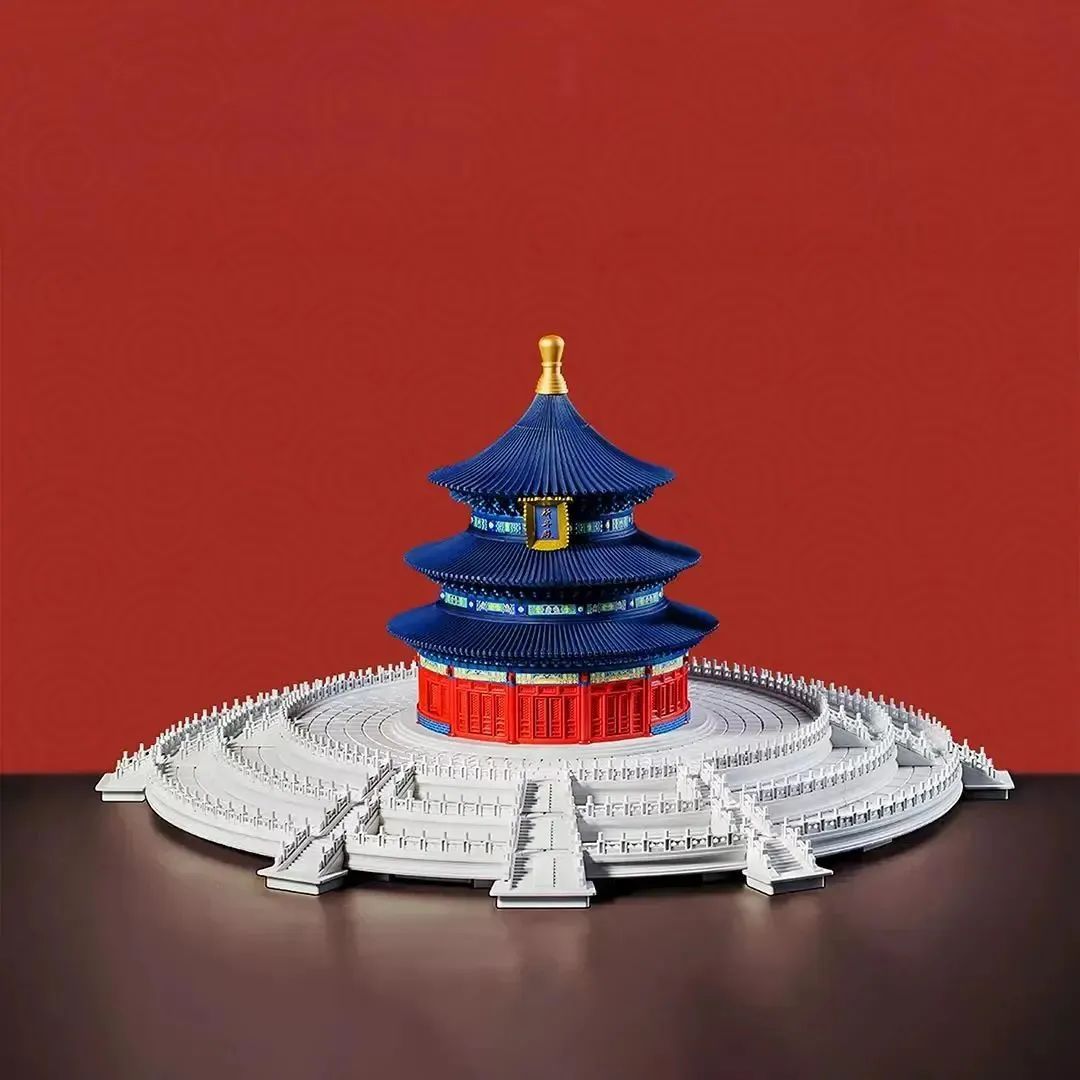

那么,有没有什么办法让中国人留住榫卯?让普通人也能感悟中国工艺背后的哲学?中国有那么一批匠人,在如今浮躁的社会里,他们穷其一生,花费毕生心血依然坚守着这传统工艺的传承。比如中国古建筑榫卯非物质文化遗产继承人,微缩营造技艺开创者王震华先生。他闭关五年,用7000多个零件,十万多道工序,完全用榫卯结构,纯手工打造了天坛祈年殿81倍微缩模型,惊艳世人,获得了“2016世界手工艺产品博览会金奖”他毕生的理想就是用全榫卯结构,再现中国十大古建筑和故宫全景。

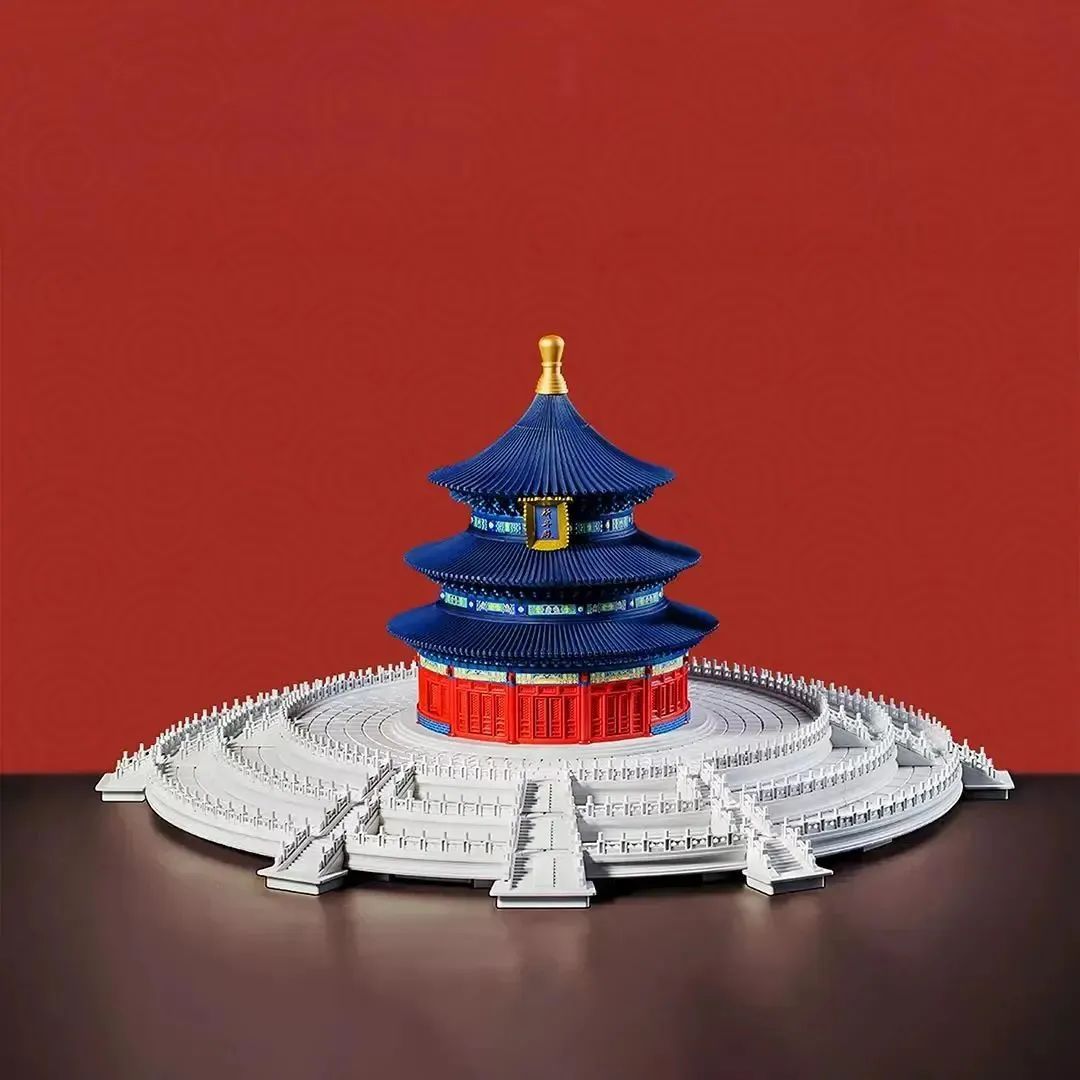

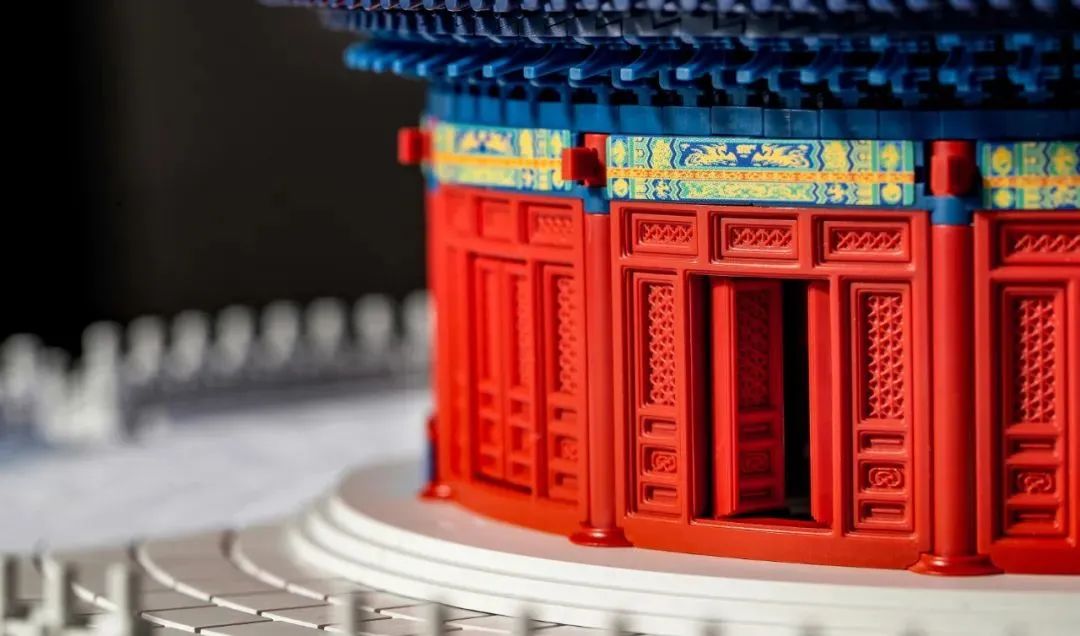

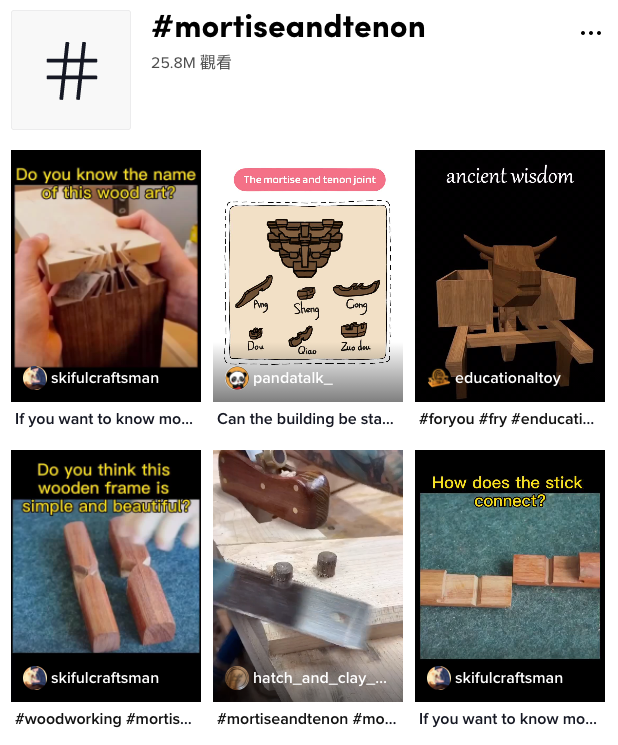

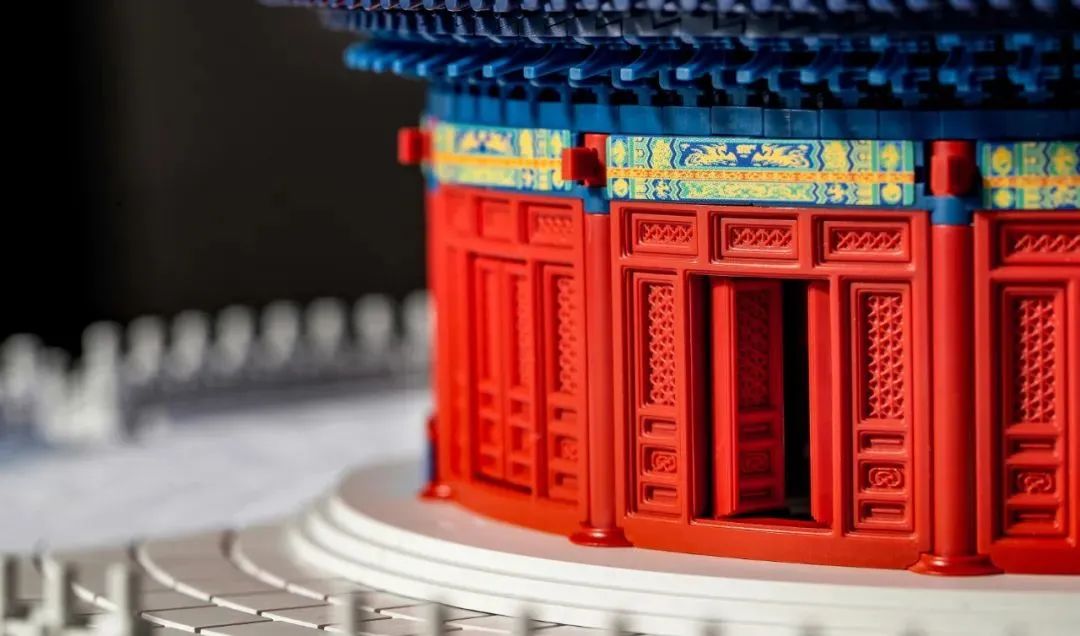

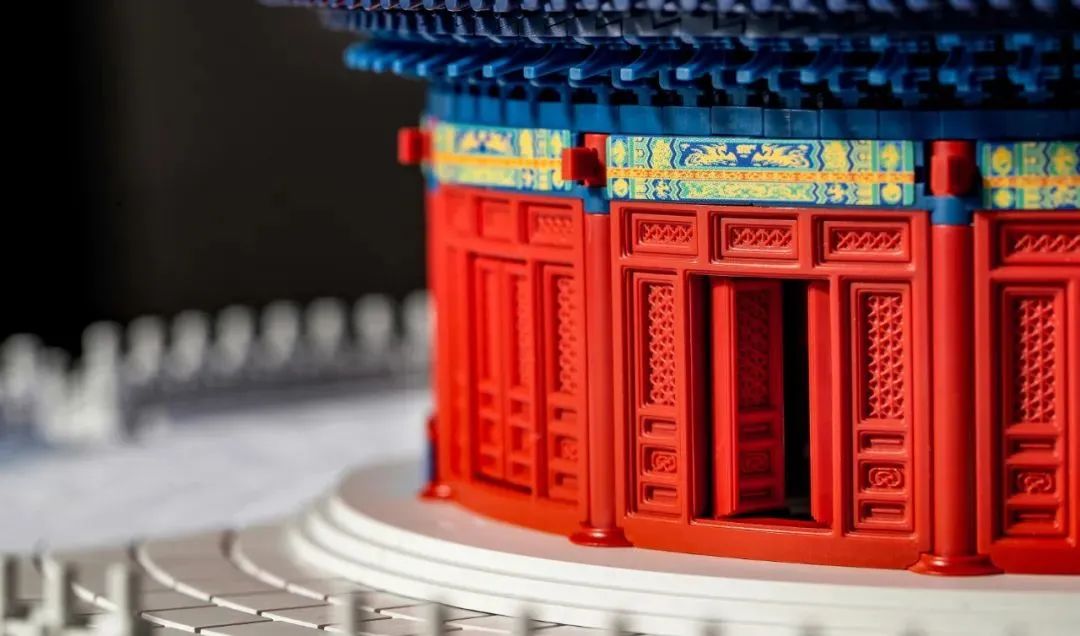

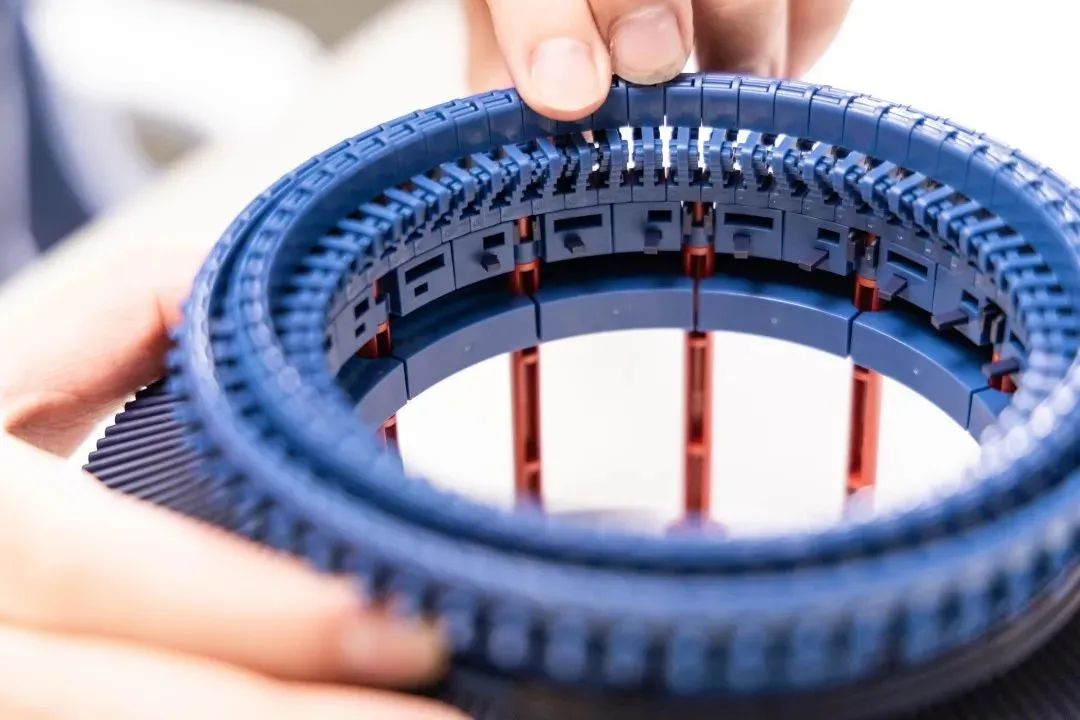

比如放弃国外高薪生活,不顾一切,一路狂奔,只为让榫卯积木像可乐那样流行起来的榫卯匠人刘文辉。他希望有生之年,重新定义中国新榫卯,让榫卯能够作为中国文化符号,让更多人知道。还有要做中国最好的古建筑模型的石荣敏,他认为,没有普及,那来的传承。除了有这么一批热爱中国传统手艺的匠人的坚守,榫卯结构也在以新的形式被普通人所认知和了解,比如用榫卯结构做的积木等。王震华和团队打造的更为美观,也更适合普通人拼接和学习榫卯技巧的新祈年殿积木模型。

模型同样采用榫卯的建筑手法,做到不仅形似,更有神似。零件共有877个,做到“不用编号,可以任意拆装”。打破国外乐高的拼接思维,回归了中国榫卯的中心思想。文化是有记忆的。血脉传承是我们对于过去的一种认同和归属感,是在浮躁社会中寻求返璞归真的本心,是我们对于千年文明的继承与发展。我们已不必赘述榫卯的妙处,这些魅力早已在日常生活中潜移默化地影响我们。只有真正地拥抱过去,才能在传统的沃土中获得滋养,开出新生代文明的璀璨花朵。