茅台的酿造工艺

唐师说过,要了解茅台,只要阅读《茅台是怎样酿成的》《季克良:我与茅台五十年》《茅台为什么这么牛》这三本书就够了。确实如此,读过之后,对茅台的悠久历史、深厚文化、曲折发展等有了一个大致的了解,也越发理解了为什么说茅台是一个伟大的企业。这一篇主要记述茅台独特的酿造工艺。

Part01.

独特的地理环境

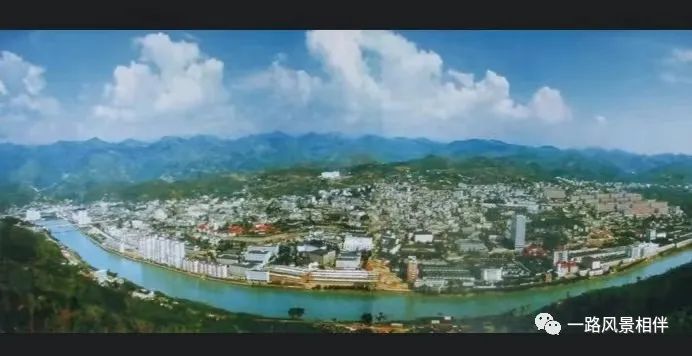

贵州茅台有限公司地处贵州省遵义市仁怀市茅台镇,绕镇而走的赤水河是一条名符其实的“美酒河”。这条赤水河就是当年红军“四渡赤水出奇兵”的那条河,其中第三次渡河就是在茅台镇。

重峦叠嶂的赤水河谷,流淌着迷人的香气,河畔植被完好,风光旖旎。河水全长500公里,每年五月端午到九月前后是河水最混浊的时候,但到了重阳时节,又变得清亮无比。而此时,正是沿岸酒厂大量取水投料、烤酒、取酒的时节。2011年,贵州省颁布条例,明令禁止在赤水河干流和主要支流建厂、养殖场等设施,大力保证了赤水河的生态环境。

茅台镇依赤水河而建,周围崇山峻岭环绕,形成一个低谷地带或是一个准盆地,宛如上天设计的“酒甑”。而茅台酒正是处于这个“酒甑”的最底部,是整个赤水河微生物群最丰富的区域。准确地讲,这一特定区域位于:黔北赤水河东侧四面环山的封闭河谷,地处赤水河中游,海拔为420~600米。该区域气候夏天长冬天短,常年气温高、湿度大、少霜雪,年平均气温在18摄氏度左右,最低气温为3摄氏度,最高为40摄氏度,年相对湿度在78%左右,河谷平均风速为1.2米/秒。满足茅台酒酿造菌群要求的地理环境目前只有15.03平方千米,其中茅台老厂区为8平方千米,中华片区为7.03平方千米。所以茅台教父季克良说:离开了茅台镇,就生产不出茅台酒。这个说法也是被实验证明了的。

茅台镇全景

Part02.

茅台的酿造

茅台酒由三种原材料组成:糯高粱、优质小麦和赤水河水。由小麦制成的酒曲是红缨子糯高粱发酵的引子,它的质量决定着所酿白酒的质量,故有“曲为酒之骨”的说法。

端午是茅台酒制曲的黄金时节。端午前后,赤水河谷迎来雨季,此时空气潮湿、气温升高,微生物大量系列生长,茅台的酒师们开始了酿酒的第一道工序:制曲。以此为起点,长达一年的生产周期正式开始。这就是人们津津乐道的“端午踩曲”。曲药以小麦为原料。曲药以小麦为原料。茅台的制曲遵循人工踩曲这种古老的踩曲工艺,且一直保留的一个神秘特色就是:女工踩曲。其实这一特色并非哗众取宠,他是由制曲的特征决定的。年轻女子身体轻盈,踩曲时的力度恰到好处,而且由于是高温下制曲,女性从生理上比男性耐热,所以女工踩曲无疑是最科学的选择。

随着茅台产量的扩大,用曲量也随之加大,如今整个伏季都可以踩曲,只要是在高温环境下踩出来的曲,就能保证其上乘的质量。经过30-40天后,曲块出仓,堆放待用。整个工序计算下来,一块合格酒曲的生产用时为3-5个月。

中国传统节日重阳节前后,赤水河谷的红缨子糯高粱已经成熟并收割,茅台酒新一轮生产工序隆重登场,这就是下沙。下沙即投料。茅台酒整个生产过程中,仅在重阳节前后分两次投料,所以叫重阳下沙。

赤水河流域独特的地理和气候条件,孕育出一种举世罕见的糯高粱,俗称红缨子高粱。这种被称作“小红粮”的糯高粱,虽然全国各地都能种植,但唯有赤水河流域才有最优良的品质。只有这种糯高粱,才适宜茅台酒七次取酒、八次摊晾、九次蒸煮的传统工艺,使每一轮取酒的营养消耗都在合理范围之内。

所以说,独特的地理、气候环境再加优良的产地原料,才酿造出独一无二的茅台酒。

茅台酒的投料分两次完成。重阳节前,气温适宜,高粱成熟,水质最佳,第一次投料开始,称重阳下沙。通过润粮、蒸粮、摊晾拌曲、堆积发酵、入窖发酵等各作业步骤,第一次投料方告结束。重阳节后,打开窖坑,再加入新的高粱,上甑蒸煮,再加曲药,收堆发酵后重新下窖,这一过程称为“造沙”。

造沙入窖后一个月左右,即开窖取醅,开始按轮次摘酒。

作为坤沙酒的代表,茅台酒的酿造采用著名的“回沙”工艺。所谓回沙,简单地说,就是同一批原料(坤沙)来来回回地反复蒸煮、发酵、取酒,直至把沙里的酒搾干为止。一个完整的“回沙”过程就是茅台酒的一个生产周期,其中最重要的环节就是“九蒸八酵七取酒”。

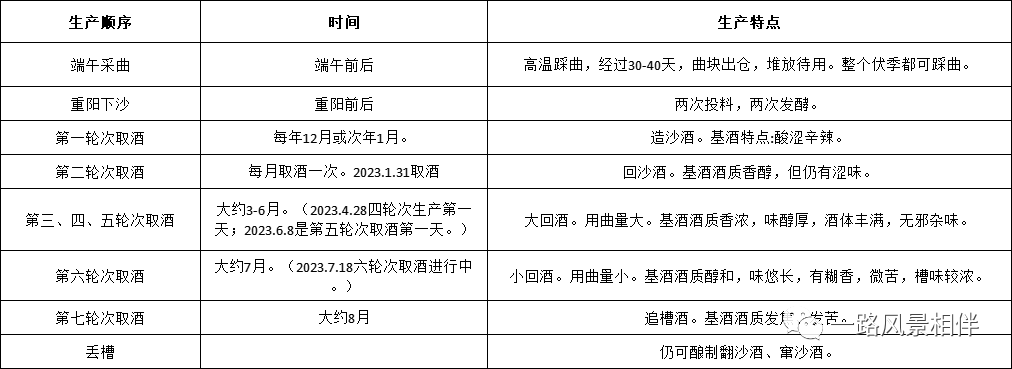

重阳下沙后,坤沙经过两次蒸煮、两次发酵,即可开始第一轮次取酒。第一轮次取出的酒叫“造沙酒”,造沙酒出甑后不再添加新料,经摊晾、加尾酒和大曲粉,拌匀堆集,入窖发酵一个月,再取出蒸酒,即得到第二轮次酒,称“回沙酒”。照此步骤和工艺,取得第三、四、五次酒,统称“大回酒”。以相同工艺取得的第六轮次酒称为“小回酒”,第七轮次称“追槽酒”。最初投入的原料经多次蒸煮取酒后成为酒槽被 丢弃,称为“丢槽”。

至此,取酒完成,从重阳下沙到丢槽,一个完整的生产周期才告完成,前后历时一年之久。