ж‘ҳ иҰҒ еҜ№жңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶзҡ„зҫҺиӮІеҠҹиғҪгҖҒзҫҺиӮІиө„жәҗгҖҒзҫҺиӮІжөёж¶Ұзҡ„еҲӣж–°ж–№ејҸдёүдёӘж–№йқўиҝӣиЎҢеҲҶжһҗжҺўи®ЁпјҢд»ҘжңҹеҜ№жҲ‘еӣҪжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶзҡ„е»әи®ҫжҸҗдҫӣеҲӣж–°и·Ҝеҫ„гҖӮжҸҗеҮәеңЁзҫҺиӮІжөёж¶ҰиЎҢеҠЁи®ЎеҲ’зҡ„и§ҶеҹҹдёӢпјҢеә”еҪ“еҸ‘жҢҘжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶзҡ„зҫҺиӮІеҠҹиғҪпјҢеҹ№жӨҚи§Ӯдј—зҡ„е®ЎзҫҺиғҪеҠӣпјҢжҸҗй«ҳи§Ӯдј—иҮӘиә«зҡ„иүәжңҜзҙ е…»гҖӮ

е…ій”®иҜҚ жңҚиЈ…дёҺи®ҫи®Ў еҚҡзү©йҰҶ зҫҺиӮІжөёж¶Ұ еҲӣж–°з ”з©¶

0

еј•иЁҖ

гҖҖгҖҖжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶжҳҜдё“й—Ёй’ҲеҜ№жңҚиЈ…дёҺи®ҫи®Ўзҡ„дёҖз§Қзү№ж®Ҡзұ»еһӢзҡ„еҚҡзү©йҰҶпјҢжӢ…иҙҹзқҖзҫҺиӮІеҠҹиғҪгҖӮдёәиҝӣдёҖжӯҘеҒҡеҘҪдҪ“иӮІзҫҺиӮІе·ҘдҪңпјҢеҸ‘еұ•дҪ“иӮІзҫҺиӮІж•ҷиӮІпјҢжҲ‘еӣҪйўҒеёғдәҶгҖҠе…ідәҺејҖеұ•дҪ“иӮІзҫҺиӮІжөёж¶ҰиЎҢеҠЁи®ЎеҲ’зҡ„йҖҡзҹҘгҖӢпјҢе…ЁеӣҪ20жүҖй«ҳж ЎиҜ•зӮ№ејҖеұ•дәҶдҪ“иӮІзҫҺиӮІжөёж¶ҰиЎҢеҠЁи®ЎеҲ’[1]гҖӮеңЁж•ҙдёӘзӨҫдјҡеӨ§еҠӣжҺЁиЎҢзҫҺиӮІжөёж¶ҰиЎҢеҠЁи®ЎеҲ’зҡ„и§ҶйҮҺдёӢпјҢжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶйҖҡиҝҮеҲӣи®ҫзҫҺиӮІжөёж¶Ұзҡ„зҺҜеўғпјҢжөёж¶Ұи§Ӯдј—зҡ„еҝғзҒөпјҢж»Ўи¶ідәә们еҜ№дәҺзІҫзҘһе®ЎзҫҺзҡ„йңҖжұӮпјҢи®©и§Ӯдј—иғҪеҲ©з”ЁжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶзҡ„зҫҺиӮІиө„жәҗпјҢиҺ·еҫ—иүҜеҘҪзҡ„дҪ“йӘҢе’ҢжңҚеҠЎгҖӮзӣ®еүҚпјҢжҲ‘еӣҪжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶиҝҳиҝңиҝңдёҚиғҪж»Ўи¶ідәә们зҡ„зҫҺиӮІйңҖжұӮпјҢзӣёе…іеҲӣж–°з ”з©¶д№ҹдёҚи¶ігҖӮжң¬ж–ҮиҜ•еӣҫеҜ№жңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶзҫҺиӮІеҠҹиғҪзҡ„еҸ‘жҢҘиҝӣиЎҢжҺўи®ЁпјҢдёәеҒҡеҘҪеҚҡзү©йҰҶзҫҺиӮІе·ҘдҪңжҸҗдҫӣеҖҹйүҙеҸӮиҖғгҖӮ

1

жңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶзҡ„иҒҢиғҪ

гҖҖгҖҖвҖңдёӯеӣҪеҚҡзү©йҰҶд»ҺдёҖејҖе§Ӣе°ұжҳҜдҪҝе‘ҪеһӢзҡ„еҚҡзү©йҰҶпјҢе®ғзҡ„еӯҳеңЁд»·еҖје°ұеңЁдәҺе®ғе®һзҺ°зӨҫдјҡжүҖиөӢдәҲе®ғзҡ„дҪҝе‘ҪвҖқ[2]гҖӮйҡҸзқҖж—¶д»Јзҡ„еҸ‘еұ•пјҢжҢ–жҺҳеҚҡзү©йҰҶзҡ„ж–°зҡ„иҒҢиғҪе’ҢеӯҳеңЁд»·еҖјпјҢжҳҜеҚҡзү©йҰҶеӯҰжңҜз•ҢжңҖеҖјеҫ—е…іжіЁзҡ„ж–№йқўгҖӮеҚҡзү©йҰҶеҪ“дёӯзҡ„жңҚйҘ°гҖҒи®ҫи®Ўе“ҒйғҪжҳҜдәәзұ»ж–ҮжҳҺеҸ‘еұ•зҡ„и§ҒиҜҒгҖӮдёӯеӣҪдёҖзӣҙд»ҘжқҘе°ұжңүвҖңиЎЈеҶ зҺӢеӣҪвҖқзҡ„зҫҺз§°пјҢе»әи®ҫжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶжҳҜжҲ‘еӣҪе»әи®ҫж–ҮеҢ–ејәеӣҪгҖҒзҫҺдёҪдёӯеӣҪзҡ„еҝ…然иҰҒжұӮгҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶиғҪеӨҹе‘ҲзҺ°з»ҷдәә们衣ж–ҮжҳҺе’Ңи®ҫи®Ўж–ҮжҳҺгҖӮ2006е№ҙпјҢз”ұеҢ—дә¬жңҚиЈ…еӯҰйҷўж°‘ж—ҸжңҚйҘ°еҚҡзү©йҰҶз»„е»әзҡ„дёӯеӣҪеҚҡзү©йҰҶеҚҸдјҡжңҚиЈ…дё“дёҡ委е‘ҳдјҡжҲҗз«ӢпјҢеҗҺжқҘеҸ‘еұ•жҲҗдёәжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶдё“дёҡ委е‘ҳдјҡгҖӮд»ҺжҲҗз«Ӣд№Ӣж—Ҙиө·пјҢжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶе°ұд»ҘвҖңи®©ж–Үзү©жҙ»иө·жқҘвҖқе’ҢвҖңиҒҡз„ҰзҫҺеҘҪз”ҹжҙ»вҖқдёәзӣ®ж ҮпјҢе…¶ж•ҷиӮІеҠҹиғҪйҡҸзқҖеҚҡзү©йҰҶзҡ„дә§з”ҹиҖҢдә§з”ҹпјҢеҚідј ж’ӯејҳжү¬дёӯеҚҺдјҳз§ҖжңҚйҘ°ж–ҮеҢ–гҖҒи®ҫи®Ўж–ҮеҢ–гҖӮдёӯеӣҪзҡ„жңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶиө·жӯҘиҫғжҷҡпјҢдҪҶзҺ°еңЁе·Із»Ҹе…·жңүдәҶ规模гҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶе…·жңүе…¶зү№ж®ҠжҖ§гҖҒйҖ»иҫ‘жҖ§е’ҢжҠҖжңҜжҖ§пјҢйҰҶж–№еҝ…йЎ»жҠ“дҪҸйҷҲеҲ—жңҚйҘ°зҡ„зү№зӮ№пјҢйҖҡиҝҮеұ•е“Ғе’ҢйҷҲеҲ—и®ҫи®ЎпјҢж·ұе…ҘжҢ–жҺҳдёӯеҚҺжңҚйҘ°дјҳз§Җдј з»ҹж–ҮеҢ–пјҢжҷ®дё–зҡ„е®ЎзҫҺжҖқжғігҖҒе®ЎзҫҺж ҮеҮҶгҖҒе®ЎзҫҺйЈҺиҢғпјҢжҠҠж–ҮеҢ–д»·еҖјиҝӣиЎҢеҸҜи§ҶеҢ–иҫ“еҮәпјҢе°ҶжңҚйҘ°и®ҫи®Ўзҡ„ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өе……еҲҶдј иҫҫз»ҷи§Ӯдј—пјҢд»ҺиҖҢжү“йҖ е…·жңүзү№иүІзҡ„еҚҡзү©йҰҶгҖӮжӯӨеӨ–иҝҳиҰҒи°ғжҹҘз ”з©¶еҗ„еұӮж¬Ўи§Ӯдј—зҡ„е®ЎзҫҺжңҹеҫ…гҖҒе®ЎзҫҺйңҖжұӮпјҢжҺЁеҮәеҹәдәҺи°ғжҹҘз ”з©¶еҗҺзҡ„еұ•и§Ҳи®ҫи®ЎпјҢеӣ ең°еҲ¶е®ңзҡ„дҪ“йӘҢжҙ»еҠЁи®ҫи®ЎпјҢж»Ўи¶іи§Ӯдј—дёҚж–ӯжҸҗеҚҮзҡ„зІҫзҘһж–ҮеҢ–йңҖжұӮгҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶзҡ„иҒҢиғҪдё»иҰҒеҢ…жӢ¬ж»Ўи¶ізІҫзҘһйңҖжұӮгҖҒејҖеұ•зҫҺиӮІж•ҷиӮІгҖҒз ”з©¶ж–Үзү©гҖӮ

гҖҖгҖҖз”ұдәҺзӨҫдјҡзҡ„дёҚж–ӯиҝӣжӯҘпјҢ科жҠҖзҡ„дёҚж–ӯеҸ‘еұ•пјҢи§Ӯдј—зҡ„йңҖжұӮе·ІдёҚжӯўеҒңз•ҷеңЁзү©иҙЁеұӮйқўзҡ„ж»Ўи¶іпјҢејҖе§ӢиҝҪжұӮзІҫзҘһеұӮйқўзҡ„ж»Ўи¶ігҖӮжңҖиҝ‘еҮ е№ҙпјҢж—…жёёзҡ„зғӯй—Ёжү“еҚЎең°д»Һж—…жёёжҷҜеҢәгҖҒе•ҶдёҡеҢәйҖҗжёҗеҸҳжҲҗеҚҡзү©йҰҶпјҢиҝҺжқҘдәҶеҚҡзү©йҰҶж—…жёёзғӯгҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶеә”иҜҘйЎәеә”ж—¶д»Јзҡ„еҸ‘еұ•и¶ӢеҠҝпјҢеҲ©з”Ёжң¬иә«зҡ„зү№ж®ҠжҖ§пјҢжү“йҖ зү№иүІе“ҒзүҢгҖӮеҰӮд»Ҡжңүи®ёеӨҡжңҚиЈ…и®ҫи®Ўзҡ„еҸ‘еёғдјҡеңЁеҚҡзү©йҰҶдёҫиЎҢпјҢжҜ”еҰӮеҢ—дә¬жҒӯзҺӢеәңжӣҫз»ҸдёҫеҠһиҝҮеӨҡж¬ЎTеҸ°з§ҖгҖӮеҚҡзү©йҰҶеҸҳжҲҗж—¶е°ҡе“ҒзүҢTеҸ°з§ҖеңәгҖҒжңҚиЈ…еҸ‘еёғдјҡиө°иҝӣеҚҡзү©йҰҶпјҢе…¶дә§з”ҹзҡ„ж•ҲжһңеҫҖеҫҖдјҡжҜ”дё“й—Ёзҡ„з§ҖеңәжҲ–иҖ…е…¶д»–зҡ„е®ӨеҶ…зҺҜеўғиҰҒеҘҪпјҢиғҪеӨҹи®©дәә们еңЁж¬ЈиөҸж–Үзү©зҡ„еҗҢж—¶дёҚз”ұиҮӘдё»ең°иҝӣе…ҘвҖңеҺҹеўғвҖқпјҢж„ҹеҸ—еҲ°еҸӨд»Ҡзў°ж’һжүҖеёҰжқҘзҡ„зҫҺгҖӮеҚҡзү©йҰҶеҸҜд»ҘжӢ…иҙҹиҝҷж ·зҡ„иҒҢиғҪпјҢд»ҺиҖҢеҸ‘жҢҘжӣҙеӨ§зҡ„иүәжңҜеј еҠӣпјҢи®©и§Ӯдј—йҖҡиҝҮеңЁеҚҡзү©йҰҶи§ӮзңӢзҺ°еңәжңҚиЈ…з§ҖеңәгҖҒж¬ЈиөҸи®ҫи®ЎиүәжңҜе“ҒжқҘжҸҗеҚҮиҮӘиә«зҡ„е®ЎзҫҺдҝ®е…»гҖӮ

В В В В еҫҲеӨҡжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶиҝҳи®ҫи®ЎдәҶд»Өдәәиә«дёҙе…¶еўғзҡ„VRдә’еҠЁдҪ“йӘҢд»ҘеҸҠд»ҝзңҹз”ҹжҙ»еңәжҷҜгҖӮжҜ”еҰӮдёӯеӣҪеӣҪйҷ…и®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶйҖҡиҝҮзәҝдёҠVRе…ЁжҷҜеұ•еҺ…и®ҫи®Ўе‘ҲзҺ°йҷҲеҲ—еұ•и§ҲпјҢеңЁз–«жғ…жңҹй—ҙй—ӯйҰҶзҡ„зҠ¶жҖҒдёӢпјҢдәә们иғҪеӨҹи¶ідёҚеҮәжҲ·ең°еҸӮи§ӮеңәйҰҶпјҢеҗҢж ·еҫ—еҲ°зІҫзҘһдёҠзҡ„дә«еҸ—пјҢж»Ўи¶ізІҫзҘһж–ҮеҢ–йңҖжұӮгҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶдёӯ收и—Ҹзҡ„жңҚйҘ°е’Ңи®ҫи®Ўе“ҒпјҢеёҰжңүдёҚеҗҢж—¶д»Јзҡ„зӨҫдјҡгҖҒиүәжңҜгҖҒж–ҮеҢ–зӯүдҝЎжҒҜпјҢжҳҜеҗ„дёӘж—¶жңҹдёҚеҗҢе®ЎзҫҺиҪ¬еҢ–зҡ„з»“жһңгҖӮйҡҸзқҖжңҚиЈ…е®һз”Ёд»·еҖјзҡ„ж…ўж…ўж¶ҲеӨұпјҢжңҚиЈ…зҡ„иЈ…йҘ°дҪңз”ЁејҖе§ӢеҮёжҳҫпјҢжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶеә”иҜҘеҲҶеұӮж¬ЎгҖҒжңүйҖүжӢ©жҖ§ең°еј•еҜји§Ӯдј—жҺҘеҸ—и•ҙеҗ«еңЁжңҚйҘ°дёӯзҡ„зҫҺиӮІзҹҘиҜҶпјҢеҜ№и§Ӯдј—иҝӣиЎҢзҫҺиӮІжөёж¶ҰпјҢе”ӨйҶ’他们зҡ„е®ЎзҫҺи®ӨзҹҘиғҪеҠӣпјҢдҪҝе…¶дә§з”ҹжғ…ж„ҹзҡ„е…ұйёЈгҖӮ

гҖҖгҖҖеҜ№е®Ңе–„зӨҫдјҡж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІдҪ“зі»иҖҢиЁҖпјҢзҫҺиӮІж•ҷиӮІзҡ„жҷ®еҸҠдёҚеҸҜжҲ–зјәгҖӮйҷӨдәҶеӯҰж ЎпјҢдҪңдёәзӨҫдјҡе…¬е…ұжңәжһ„зҡ„еҚҡзү©йҰҶд№ҹеҸҜд»ҘејҖеұ•зҫҺиӮІж•ҷиӮІгҖӮд»ҘзҫҺиӮІдәәгҖҒд»ҘзҫҺеҢ–дәәгҖҒд»ҘзҫҺеҹ№е…ғ[3]пјҢеҸҜд»ҘдҪңдёәжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶе®ЎзҫҺж•ҷиӮІзҡ„е®—ж—ЁгҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜдёҖжүҖд»ҘжңҚйҘ°ж–ҮеҢ–дёәдё»зҡ„дё“й—ЁеӯҰж Ў[4]пјҢеңЁеҚҡзү©йҰҶиҺ·еҫ—зҡ„зҫҺиӮІж•ҷиӮІпјҢиҰҒжҜ”еңЁеӯҰж ЎиҜҫе ӮеҪ“дёӯжӣҙеҠ е…·жңүзӣҙи§ӮжҖ§гҖҒзңҹе®һжҖ§пјҢжҳҜеӯҰж ЎзҫҺиӮІж•ҷиӮІзҡ„иЎҘе……гҖӮдәә们еҸҜд»ҘйҖҡиҝҮеҚҡзү©йҰҶеӯҰд№ дәҶи§Јдј з»ҹжңҚйҘ°ж–ҮеҢ–зҹҘиҜҶпјҢеҹ№е…»жӯЈзЎ®зҡ„е®ЎзҫҺи§ӮеҝөгҖӮзӣ®еүҚе…ЁеӣҪеҗ„ең°йғҪе»әжңүжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶпјҢжҜ”еҰӮдёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўеӣҪйҷ…и®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶгҖҒдёңеҚҺеӨ§еӯҰдёҠжө·зәәз»ҮжңҚйҘ°еҚҡзү©йҰҶгҖҒжөҷжұҹзҗҶе·ҘеӨ§еӯҰдёқз»ёеҚҡзү©йҰҶгҖҒеҢ—дә¬жңҚиЈ…еӯҰйҷўж°‘ж—ҸжңҚйҘ°еҚҡзү©йҰҶпјҢеқҮжҳҜжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶејҖеұ•зҫҺиӮІж•ҷиӮІгҖҒејҖеұ•зҫҺиӮІжөёж¶Ұзҡ„е…ёеһӢжЎҲдҫӢгҖӮ

гҖҖгҖҖд№ иҝ‘е№іжҖ»д№Ұи®°жҢҮеҮәпјҡвҖңж–Үзү©жүҝиҪҪзҒҝзғӮж–ҮжҳҺпјҢдј жүҝеҺҶеҸІж–ҮеҢ–пјҢз»ҙзі»ж°‘ж—ҸзІҫзҘһпјҢжҳҜиҖҒзҘ–е®—з•ҷз»ҷжҲ‘们зҡ„е®қиҙөйҒ—дә§пјҢжҳҜеҠ ејәзӨҫдјҡдё»д№үзІҫзҘһж–ҮжҳҺе»әи®ҫзҡ„ж·ұеҺҡж»Ӣе…»[5]гҖӮвҖқжҠҠж–Үзү©з ”究еҘҪпјҢе°ұжҳҜеңЁдј жүҝжҲ‘们зҡ„ж–ҮеҢ–еҹәеӣ гҖӮ2015е№ҙеӣҪеҠЎйҷўйўҒеёғзҡ„гҖҠеҚҡзү©йҰҶжқЎдҫӢгҖӢпјҢе°ҶеҚҡзү©йҰҶзҡ„вҖң收и—ҸгҖҒдҝқжҠӨгҖҒз ”з©¶вҖқеҠҹиғҪеҸҳжӣҙдёәвҖңж•ҷиӮІгҖҒз ”з©¶гҖҒж¬ЈиөҸвҖқ[6]гҖӮвҖңеҚҡзү©вҖқдёҺвҖңйҰҶвҖқиҝһжҺҘеңЁдёҖиө·жҲҗдёәвҖңеҚҡзү©йҰҶвҖқпјҢжңҚиЈ…и®ҫи®Ўдә§е“ҒдёәеҚҡзү©йҰҶжҸҗдҫӣдәҶжңүеҪўе’Ңж— еҪўзҡ„ж–ҮеҢ–йҒ—дә§гҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶж“…й•ҝе°ҶжңҚйҘ°ж–Үзү©дҝқеӯҳдёӢжқҘпјҢиҝӣиЎҢдҝқжҠӨз ”з©¶гҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶ收и—Ҹе’Ңз ”з©¶ж–Үзү©зҡ„д»·еҖјдёҺж„Ҹд№үеҲҶдёәд»ҘдёӢеҮ зӮ№пјҡдёҖжҳҜйҖҡиҝҮ收и—Ҹзҡ„ж–Үзү©иҝӣиЎҢж•ҷиӮІпјӣдәҢжҳҜеўһејәж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎеҝғпјӣдёүжҳҜдҪҝж–Үзү©еҫ—еҲ°дҝқжҠӨеҲ©з”ЁгҖӮдҫӢеҰӮдёӯеӣҪдёқз»ёеҚҡзү©йҰҶжҳҜжҲ‘еӣҪжңҖеӨ§зҡ„зәәз»ҮжңҚиЈ…зұ»дё“дёҡеҚҡзү©йҰҶпјҢд№ҹжҳҜе…Ёдё–з•ҢжңҖеӨ§зҡ„дёқз»ёдё“дёҡеҚҡзү©йҰҶпјҢиҜҘеҚҡзү©йҰҶеҫҲеҘҪең°дҝқжҠӨдәҶж–Үзү©пјҢ并еҸ–еҫ—дәҶдё°зЎ•зҡ„з ”з©¶жҲҗжһңгҖӮж–°з–ҶзҹіжІіеӯҗеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰиүәжңҜеӯҰйҷўзҡ„еёҲз”ҹеңЁеҶӣеһҰеҚҡзү©йҰҶиҝӣиЎҢеҸӮи§ӮеӯҰд№ пјҢжҠҠеҚҡзү©йҰҶеҪ“еҒҡдёӯеӣҪзҫҺжңҜеҸІзҡ„жҖқж”ҝиҜҫе ӮпјҢйҖҡиҝҮйҰҶеҶ…收и—Ҹзҡ„жңҚйҘ°ж–Үзү©иҝӣиЎҢжҖқж”ҝж•ҷиӮІпјҢдҪҝеёҲз”ҹеңЁеӯҰд№ дәҶи§Јж–Үзү©еҺҶеҸІд»·еҖјгҖҒиүәжңҜд»·еҖјзҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹеҸ—еҲ°дәҶжҖқжғідёҠзҡ„жҸҗеҚҮгҖӮ

2

жңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶзҡ„

В В зҫҺиӮІиө„жәҗејҖеҸ‘

гҖҖгҖҖжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶдёӯзҡ„жңҚйҘ°е’Ңи®ҫи®Ўеұ•е“ҒпјҢе°ұжҳҜжҳҫжҖ§зҫҺиӮІиө„жәҗпјҢе®ғ们充еҪ“зқҖеӘ’д»Ӣзҡ„еҪўејҸдёҺи§Ӯдј—дәӨжөҒгҖӮи§Ӯдј—йҖҡиҝҮиҝҷдәӣеӘ’д»ӢеңЁеҸ—еҲ°зҫҺиӮІжөёж¶ҰеҗҺпјҢеҸҜд»Ҙе°Ҷд»ҺдёӯиҺ·еҫ—зҡ„ж„ҹеҸ—е’ҢзҹҘиҜҶдёҺиҮӘе·ұзҡ„з”ҹжҙ»е’ҢжүҖеӨ„зҡ„зӨҫдјҡиҒ”зі»иө·жқҘгҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶзҡ„зҫҺиӮІиө„жәҗе®һдҪ“жң¬иә«дёҚиғҪиҜҙиҜқпјҢдҪҶжҳҜйҖҡиҝҮзү©дёҺдәәд№Ӣй—ҙдә§з”ҹеҜ№иҜқгҖҒдәӨжөҒпјҢеңЁеұ•жҹңеҪ“дёӯйқҷжҖҒзҡ„жңҚйҘ°е°ұжҙ»иө·жқҘдәҶпјҢиҝӣиҖҢиҫҫеҲ°зҫҺиӮІжөёж¶Ұзҡ„ж•ҲжһңгҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶзҡ„йҷҲеҲ—ж–№ејҸгҖҒеұ•и§Ҳж–№ејҸд№ҹжҳҜжҳҫжҖ§зҡ„зҫҺиӮІиө„жәҗпјҢжҜ”еҰӮз©әй—ҙзҡ„еұ•зӨәгҖҒзҺҜеўғзҡ„и®ҫи®ЎгҖҒжңҚйҘ°зҡ„ж‘Ҷж”ҫзҠ¶жҖҒзӯүгҖӮеҚҡзү©йҰҶеңЁзӢ¬зү№зҡ„з©әй—ҙйҮҢпјҢеӣҙз»•зү№е®ҡзҡ„дё»йўҳгҖҒжҢүз…§зӣёеә”зҡ„йЎәеәҸе’ҢиүәжңҜи®ҫи®Ўз»„еҗҲж–№ејҸиҝӣиЎҢйҷҲеҲ—еұ•и§ҲпјҢдј ж’ӯжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®Ўж–ҮеҢ–гҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶеҸҜд»ҘејҖеҸ‘еҲ©з”ЁеҚҡзү©йҰҶеұ•и§Ҳжң¬иә«зҡ„зҫҺиӮІиө„жәҗпјҢи®©и§Ӯдј—йҖҡиҝҮи§ҶгҖҒеҗ¬гҖҒзҹҘи§үпјҢе…Ёж–№дҪҚжҺҘеҸ—зҫҺиӮІзҶҸйҷ¶гҖӮ

гҖҖгҖҖжңҚйҘ°жң¬иә«жҳҜиғҪи§Ғзҡ„жҳҫжҖ§зҫҺиӮІиө„жәҗпјҢжҜ”еҰӮеӣҫжЎҲгҖҒзә№йҘ°гҖҒз»“жһ„гҖҒе·ҘиүәгҖҒиүІеҪ©зӯүпјӣиҖҢи•ҙи—ҸеңЁжңҚйҘ°дёӯзҡ„ж–ҮеҢ–жҳҜзңӢдёҚи§Ғзҡ„йҡҗеҪўзҫҺиӮІиө„жәҗгҖӮеҚҡзү©йҰҶеұ•зӨәзҡ„жңҚйҘ°е’Ңи®ҫи®Ўе“ҒпјҢи•ҙеҗ«зқҖдё°еҜҢзҡ„ж–ҮеҢ–д»·еҖјгҖҒеҺҶеҸІд»·еҖјгҖӮз ”з©¶ж–Үзү©зҡ„д»·еҖјпјҢе°ұжҳҜеңЁејҖеҸ‘е…¶дёӯзҡ„зҫҺиӮІиө„жәҗгҖӮеҢ—дә¬жңҚиЈ…еӯҰйҷўж°‘ж—ҸжңҚйҘ°еҚҡзү©йҰҶжӢҘжңүеӨ§йҮҸе°‘ж•°ж°‘ж—ҸжңҚйҘ°пјҢжңҚйҘ°дёӯзҡ„зә№йҘ°гҖҒеӣҫжЎҲеҢ…еҗ«еӨҡйҮҚеҗ«д№үгҖӮжҜ”еҰӮиӢ—ж—ҸжңҚйҘ°и•ҙи—ҸзқҖиӢ—ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–е’ҢеҺҶеҸІпјҢиҜ»жҮӮдәҶиӢ—ж—ҸжңҚйҘ°пјҢе°ұеҸҜд»ҘдәҶи§ЈеҲ°иӢ—ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–гҖҒеҺҶеҸІеҸ‘еұ•и„үз»ңгҖӮвҖңеӣҫеҝ…жңүж„ҸпјҢж„Ҹеҝ…еҗүзҘҘвҖқпјҢжңҚйҘ°еӣҫжЎҲеӨ§еӨҡе…·жңүеҗүзҘҘзҡ„еҜ“ж„ҸгҖӮдҫӢеҰӮиқҷиқ дёҺзҹіжҰҙеҗҢж—¶еҮәзҺ°пјҢиқҷиқ зҡ„вҖңиқ вҖқйҹійҖҡвҖңзҰҸвҖқпјҢзҹіжҰҙзҡ„зұҪеӨҡдё”зҙ§зҙ§еӣўз»“еңЁдёҖиө·пјҢиұЎеҫҒеӨҡеӯҗпјҢз»„еҗҲеңЁдёҖиө·е°ұжҳҜеӨҡеӯҗеӨҡзҰҸзҡ„зҫҺеҘҪеҜ“ж„Ҹпјӣйұје’ҢйёҹеңЁиӢ—ж—Ҹдј з»ҹдёӯеҲҶеҲ«д»ЈиЎЁз”·дәәе’ҢеҘідәәпјҢдәҢиҖ…з»„еҗҲеңЁдёҖиө·пјҢеҚід»ЈиЎЁеҜ№еҗҺд»Јеӯҗеӯҷз”ҹз”ҹдёҚжҒҜзҡ„жңҹзӣј[7]гҖӮиҝҷдәӣеҗүзҘҘзҡ„еӣҫжЎҲиғҪеӨҹи®©жҲ‘们ж„ҹеҸ—еҲ°жңҚйҘ°зҡ„зҫҺдёҪпјҢеҗҢж—¶д№ҹдәҶи§ЈеҲ°жңҚйҘ°иғҢеҗҺзҡ„ж–ҮеҢ–гҖӮ

3

жңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶ

зҫҺиӮІжөёж¶Ұзҡ„еҲӣж–°ж–№ејҸ

гҖҖгҖҖж №жҚ®еӣҪ家ж–Үзү©еұҖе®ҳзҪ‘ж¶ҲжҒҜпјҢеҲ°2020е№ҙеә•пјҢе…ЁеӣҪзҷ»и®°еӨҮжЎҲзҡ„еҚҡзү©йҰҶиҫҫеҲ°дәҶ5 788家[8]гҖӮиҝҷдәӣеҚҡзү©йҰҶжҳҜеҗҰиғҪеӨҹеҗёеј•и§Ӯдј—пјҢеҸ–еҶідәҺеҚҡзү©йҰҶжҳҜеҗҰжӢҘжңүиҮӘе·ұзҡ„зү№иүІгҖӮжҠ“дҪҸеҢәеҹҹж–ҮеҢ–е’ҢеҚҡзү©йҰҶиҮӘиә«ж–Үзү©зҡ„зү№иүІпјҢжҳҜжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶиғҪеӨҹи„ұйў–иҖҢеҮәзҡ„ж №жң¬гҖӮдёҖдәӣеҚҡзү©йҰҶйҖҡиҝҮе®һдҪ“е»әзӯ‘жү“йҖ зү№иүІж–ҮеҢ–иҪҪдҪ“гҖӮдҫӢеҰӮдёӯеӣҪдёқз»ёеҚҡзү©йҰҶеӣ еҠҝеҲ©еҜјпјҢе…¶е»әзӯ‘дёҺе‘Ёеӣҙжқӯе·һиҘҝеӯҗж№–з•”зҺүзҡҮеұұзҡ„зҺҜеўғзӣёйЎәеә”пјҢеӨ–и§Ӯд»ҝдҪӣдёҖжқЎе·Ёиҡ•зҡ„йҰҶдҪ“е»әзӯ‘е’Ңе‘Ёеӣҙзҡ„еұұж°ҙзҺҜеўғиһҚдёәдёҖдҪ“гҖӮеңЁ2015е№ҙж”№жү©е»әи®ҫи®ЎдёӯпјҢиҜҘйҰҶе°Ҷж–°йҰҶдёҺж—§йҰҶеҗҲдёәдёҖдҪ“пјҢз”ұйқһйҒ—йҰҶгҖҒж—¶иЈ…йҰҶгҖҒдҝ®еӨҚйҰҶе…ұеҗҢеҪўжҲҗдёҖеүҜдёҺеұұж°ҙзӣёдә’дәӨиһҚзҡ„з«ӢдҪ“з”»еҚ·гҖӮе…¶дёӯпјҢж—¶иЈ…йҰҶеҲ©з”Ёеј§зәҝеҪўеӨҚе»ҠгҖҒеӨ©зӘ—гҖҒжүҮеҪўдәӯгҖҒжңҲжҙһй—ЁзӯүпјҢе’ҢиҖҒйҰҶе»әзӯ‘гҖҒжқӯе·һеҹҺеҺҶеҸІи®°еҝҶеҪўжҲҗеҜ№иҜқе…ізі»[9]гҖӮ

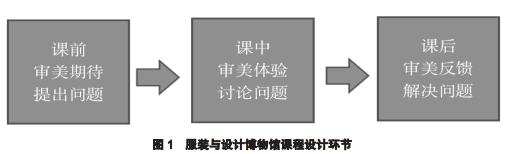

гҖҖгҖҖгҖҠеҚҡзү©йҰҶжқЎдҫӢгҖӢеҪ“дёӯжңүе…ідәҺеҲӣж–°иҜҫзЁӢи®ҫи®Ўзҡ„规е®ҡпјҢеҚҡзү©йҰҶеҸҜд»ҘеҲ¶е®ҡеҲ©з”ЁеҚҡзү©йҰҶиө„жәҗејҖеұ•ж•ҷиӮІж•ҷеӯҰгҖҒзӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁзҡ„ж”ҝзӯ–жҺӘж–ҪгҖӮзӣёе…ізҡ„йғЁй—Ёеә”еҪ“йј“еҠұеӯҰж Ўз»“еҗҲиҜҫзЁӢи®ҫзҪ®пјҢз»„з»Үе…¬дј—еҲ°еҚҡзү©йҰҶејҖеұ•еӯҰд№ е®һи·өжҙ»еҠЁгҖӮеҚҡзү©йҰҶеә”еҪ“еҜ№еӯҰж ЎејҖеұ•зҡ„еҗ„зұ»ж•ҷиӮІж•ҷеӯҰжҙ»еҠЁжҸҗдҫӣж”ҜжҢҒе’Ңеё®еҠ©[10]гҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶйңҖиҰҒжӢ…иҙҹж•ҷиӮІдәәзҡ„зӨҫдјҡйҮҚд»»пјҢејҖеұ•жңүй’ҲеҜ№жҖ§зҡ„еҲӣж–°иҜҫзЁӢи®ҫи®ЎпјҢдҪҝеҸӮдёҺиҖ…иғҪеӨҹйҖҡиҝҮеҚҡзү©йҰҶеӯҰд№ пјҢжҺҘеҸ—зҫҺиӮІж•ҷиӮІгҖӮдёҺеӯҰж ЎеңЁеӣәе®ҡзҡ„ж•ҷе®Өз©әй—ҙејҖеұ•зҡ„иҜҫзЁӢзұ»еһӢжңүжүҖдёҚеҗҢпјҢжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶдҫқжҚ®иҮӘиә«жүҖе…·жңүзҡ„жңҚйҘ°иө„жәҗе’ҢиҮӘиә«зӣёеҜ№е®Ҫйҳ”зҡ„з©әй—ҙзҺҜеўғпјҢеңЁиҜҫзЁӢи®ҫи®ЎдёҠеӣҙз»•иҜҫеүҚгҖҒиҜҫдёӯгҖҒиҜҫеҗҺдёүдёӘзҺҜиҠӮеұ•ејҖиҜҫзЁӢи®ҫи®ЎпјҲеӣҫ1пјүгҖӮеңЁиҜҫеүҚзҺҜиҠӮпјҢеҸҜд»ҘеҜ№дёҚеҗҢе№ҙйҫ„ж®өе’ҢиҒҢдёҡжғ…еҶөзҡ„еҸӮдёҺиҖ…зҡ„е®ЎзҫҺйңҖжұӮгҖҒе®ЎзҫҺжңҹеҫ…ејҖеұ•и°ғжҹҘз ”з©¶гҖӮйҮҮз”Ёеј•еҜјеҸӮдёҺиҖ…жҸҗеҮәй—®йўҳзҡ„ж–№жі•пјҢеҪўжҲҗе…¶иҮӘиә«зҡ„е®ЎзҫҺжңҹеҫ…и§ҶйҮҺгҖӮе®ЎзҫҺжңҹеҫ…и§ҶйҮҺжҳҜжҺҘеҸ—иҖ…е®ЎзҫҺжңҹеҫ…зҡ„еҝғзҗҶеҹәзЎҖпјҢе®ғжҳҜжҢҮжҺҘеҸ—иҖ…з”ұзҺ°еңЁзҡ„дәәз”ҹз»ҸйӘҢе’Ңе®ЎзҫҺз»ҸйӘҢиҪ¬еҢ–иҖҢжқҘзҡ„е…ідәҺиүәжңҜдҪңе“ҒеҪўејҸе’ҢеҶ…е®№зҡ„е®ҡеҗ‘жҖ§еҝғзҗҶз»“жһ„еӣҫејҸгҖӮе®ЎзҫҺжңҹеҫ…и§ҶйҮҺзҡ„еҪўжҲҗпјҢжҳҜйүҙиөҸдё»дҪ“й•ҝжңҹзҡ„иүәжңҜе®һи·өдёҺз”ҹжҙ»з»ҸйӘҢз§ҜзҙҜзҡ„з»“жһңпјҢеҸҲжҳҜеӨҡз§Қеӣ зҙ з»јеҗҲдҪңз”Ёзҡ„з»“жһңпјҢеҢ…жӢ¬еӨ–еңЁзҡ„зӨҫдјҡиғҢжҷҜгҖҒж—¶д»Јж°ӣеӣҙгҖҒж–ҮеҢ–дј з»ҹгҖҒж°‘ж—ҸзІҫзҘһгҖҒйЈҺдҝ—д№ жғҜзӯүеӣ зҙ пјҢд№ҹеҢ…жӢ¬еҶ…еңЁзҡ„дәәз”ҹжҖҒеәҰгҖҒеҝғзҗҶжҖ§ж јгҖҒе…ҙи¶ЈзҲұеҘҪзӯүеӣ зҙ пјӣеңЁиҜҫдёӯзҺҜиҠӮпјҢдё»дҪ“иҝӣе…Ҙйў„е…Ҳи®ҫи®Ўзҡ„иҜҫзЁӢеҪ“дёӯпјҢиҝӣе…Ҙе®ЎзҫҺдҪ“йӘҢйҳ¶ж®өгҖӮдёәдәҶиҫҫеҲ°иҫғеҘҪзҡ„иҜҫзЁӢж•ҲжһңпјҢдёҚиғҪеҚ•зәҜең°иҝҗз”Ёи§Ҷйў‘гҖҒеӣҫж–Үиө„ж–ҷгҖҒйҹійў‘иө„ж–ҷиҝӣиЎҢеҺҶеҸІиғҢжҷҜзҹҘиҜҶзҡ„и®Іиҝ°пјҢиҖҢеә”еңЁзҗҶи§Јзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢи°ғеҠЁеҸӮдёҺиҖ…зҡ„еҘҪеҘҮеҝғпјҢ并еӣҙз»•жҸҗеҮәзҡ„й—®йўҳпјҢеңЁеҚҡзү©йҰҶиҜҫзЁӢз»„з»ҮиҖ…еј•еҜјдёӢиҝӣиЎҢеҲҶз»„и®Ёи®әпјҢй”»зӮји§ЈеҶій—®йўҳзҡ„иғҪеҠӣпјӣеңЁиҜҫеҗҺзҺҜиҠӮпјҢеј•еҜјеҸӮдёҺиҖ…иҝӣиЎҢеҲҶдә«дәӨжөҒгҖҒеҸҚйҰҲиҮӘе·ұзҡ„ж„ҹеҸ—пјҢйҒҮеҲ°зҡ„й—®йўҳеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮиҝҷдёӘзҺҜиҠӮиҝӣиЎҢи§ЈеҶігҖӮеҰӮеҜ№дәҺйқ’й“ңеҷЁзҡ„й“ёйҖ ж–№ејҸдёҚжё…жҘҡпјҢеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮжҹҘйҳ…дёҺиҜўй—®еҫ—еҲ°зӯ”жЎҲгҖӮеҸӮдёҺиҖ…еңЁи§ЈеҶій—®йўҳиҝҮзЁӢдёӯпјҢеҗҢж—¶д№ҹеҠ ж·ұдәҶиҮӘиә«зҡ„е®ЎзҫҺз»ҸйӘҢгҖӮи’ҷеҸ°жўӯеҲ©и®ӨдёәпјҡвҖңжҲ‘зңӢеҲ°дәҶпјҢжҲ‘еҝҳи®°дәҶпјӣжҲ‘еҗ¬еҲ°дәҶпјҢжҲ‘и®°дҪҸдәҶпјӣжҲ‘еҒҡиҝҮдәҶпјҢжҲ‘зҗҶи§ЈдәҶ[11]гҖӮвҖқжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶдёүдёӘзҺҜиҠӮзҡ„иҜҫзЁӢи®ҫи®ЎдёӯеҢ…еҗ«дәҶзңӢгҖҒеҗ¬гҖҒеҒҡдёүдёӘж–№йқўпјҢеҸ—ж•ҷиӮІиҖ…еңЁеҚҡзү©йҰҶзҡ„еұ•йҷҲзҺҜеўғдёӯе°Ҷи§Ҷи§үгҖҒеҗ¬и§үгҖҒе—…и§үгҖҒи§Ұи§үиһҚеҗҲеңЁдёҖиө·пјҢдёҺжңҚйҘ°гҖҒи®ҫи®Ўе“ҒгҖҒе‘Ёеӣҙзҡ„зҺҜеўғиҝӣиЎҢеӨҡйҮҚзҡ„ж„ҹе®ҳиҒ”еҠЁпјҢ并йҖҡиҝҮвҖңд»ҺеҒҡдёӯеӯҰвҖқпјҢе®һзҺ°жӣҙеҘҪзҡ„еӯҰд№ ж•ҲжһңгҖӮжңҚиЈ…дёҺи®ҫи®ЎеҚҡзү©йҰҶйҖҡиҝҮеҲӣж–°иҜҫзЁӢи®ҫи®ЎпјҢжҸҗеҚҮдәҶеҸӮдёҺиҖ…зҡ„е®ЎзҫҺж„ҹзҹҘиғҪеҠӣпјҢдҪҝеҸӮдёҺиҖ…дёҚд»…еӯҰеҲ°дәҶжңҚйҘ°ж–ҮеҢ–гҖҒи®ҫи®Ўж–ҮеҢ–зҹҘиҜҶпјҢ并且зҗҶи§ЈдәҶзҫҺгҖӮ

гҖҖгҖҖж•ҷиӮІйғЁеҚ°еҸ‘зҡ„гҖҠе…ідәҺеҲҮе®һеҠ ејәж–°ж—¶д»Јй«ҳзӯүеӯҰж ЎзҫҺиӮІе·ҘдҪңзҡ„ж„Ҹи§ҒгҖӢжҸҗеҮәвҖңеҠ ејәзҫҺиӮІе·ҘдҪңпјҢз§ҜжһҒејҖеұ•иҲһи№ҲгҖҒжҲҸеү§гҖҒеҪұи§ҶдёҺж•°еӯ—еӘ’дҪ“иүәжңҜзӯүжҙ»еҠЁпјҢеҹ№е…»еҸӮи§ӮиҖ…иүәжңҜж„ҹзҹҘгҖҒеҲӣж„ҸиЎЁиҫҫгҖҒе®ЎзҫҺиғҪеҠӣе’Ңж–ҮеҢ–зҗҶи§Јзҙ е…»гҖӮвҖқзҺ°еңЁи®ёеӨҡеҚҡзү©йҰҶејҖе§ӢеҲ©з”ЁжІүжөёејҸдәӨдә’дҪ“йӘҢи®ҫи®ЎжҠҖжңҜпјҢи®©и§Ӯдј—иғҪеӨҹиҺ·еҫ—иә«дёҙе…¶еўғзҡ„еҸӮи§Ӯж„ҹеҸ—гҖӮжңҖе…ёеһӢзҡ„жЎҲдҫӢе°ұжҳҜж•Ұз…ҢиҺ«й«ҳзӘҹпјҢеҲ©з”ЁжІүжөёејҸиҷҡжӢҹ3DжҠҖжңҜпјҢдҪҝеҫ—иҺ«й«ҳзӘҹжҙһзӘҹзҡ„еңәжҷҜеҫ—д»ҘйҮҚзҺ°пјҢз”ұдәҺеӨ§йҮҸи§Ӯдј—иҝӣе…ҘжҙһзӘҹеҸӮи§ӮдјҡеҜ№еЈҒз”»дә§з”ҹж¶ҲжһҒзҡ„еҪұе“ҚпјҢиҝҗз”Ёж•°еӯ—еӘ’дҪ“жҠҖжңҜпјҢеӨ§еӨ§еҮҸиҪ»дәҶжҙһзӘҹдҝқжҠӨзҡ„еҺӢеҠӣпјҢж—ўдҝқжҠӨдәҶжҙһзӘҹж–Үзү©пјҢд№ҹеўһеҠ дәҶи§Ӯдј—зҡ„дҪ“йӘҢж„ҹгҖҒе®ЎзҫҺж„ҹгҖӮжөҷжұҹзҗҶе·ҘеӨ§еӯҰдёқз»ёеҚҡзү©йҰҶжү“йҖ жІүжөёејҸдҪ“йӘҢзҺҜеўғгҖҒжғ…жҷҜеӨҚеҺҹгҖҒдә’еҠЁдҪ“йӘҢпјҢз§ҜжһҒеј•еҜјеҸӮи§ӮиҖ…иһҚе…ҘеҲ°дҪ“йӘҢеҪ“дёӯпјҢиә«дёҙе…¶еўғең°жҺҘеҸ—еҲ°зҫҺиӮІжөёж¶ҰпјӣиҝҳеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮжҸҗиҠұжңЁз»ҮжңәпјҢиҮӘе·ұеҠЁжүӢз»ҮйҖ дёқз»ёгҖӮдёӯеӣҪдёқз»ёеҚҡзү©йҰҶеҲ©з”ЁзәҝдёҠиҷҡжӢҹз©әй—ҙд»ҘеҸҠжІүжөёејҸдәӨдә’дҪ“йӘҢжҠҖжңҜејҖеұ•зҷҫ件жңҚйҘ°еәҶзҘқе»әе…ҡзҷҫе№ҙж•°еӯ—зү№еұ•пјҢе°ҶдёӯеҚҺжңҚйҘ°зҡ„з»қд»ЈйЈҺеҚҺеұ•зҺ°еҮәжқҘгҖӮдҪҚдәҺдёңеҚҺеӨ§еӯҰж ЎеӣӯйҮҢзҡ„дёҠжө·зәәз»ҮжңҚйҘ°еҚҡзү©йҰҶпјҢйҖҡиҝҮжІүжөёејҸдәӨдә’дҪ“йӘҢжҠҖжңҜи®©и§Ӯдј—иҮӘе·ұиҝӣиЎҢжңҚйҘ°и®ҫи®ЎпјҢеҸ‘жҢҘдё»еҠЁжҖ§гҖҒеҲӣйҖ жҖ§гҖӮеҸӮдёҺиҖ…еҸҜд»Ҙж №жҚ®иҮӘиә«е–ңеҘҪпјҢжңүйҖүжӢ©ең°иҝӣиЎҢйқўж–ҷи®ҫи®ЎгҖҒеӣҫжЎҲи®ҫи®ЎпјҢйҖҡиҝҮеҠЁжҖҒзҡ„ж–№ејҸиҝӣиЎҢжңҚйҘ°иҜ•з©ҝпјӣиҝҳеҸҜд»ҘйҖүжӢ©жҹҗдёӘеңәжҷҜжҲ–иҖ…ж”ҫеӨ§жҹҗдёӘеұҖйғЁдҝЎжҒҜпјҢеўһејәжІүжөёдәӨдә’дҪ“йӘҢж„ҹгҖӮжІүжөёејҸдәӨдә’и®ҫи®ЎеҸҜд»Ҙи®©дәәзҡ„еҗ¬и§үгҖҒи§Ҷи§үгҖҒи§Ұи§үзӣёдә’й…ҚеҗҲпјҢеҹ№е…»дәә们审зҫҺиғҪеҠӣпјҢе®һзҺ°зҫҺиӮІжөёж¶Ұзҡ„ж•ҷиӮІж•ҲжһңгҖӮ

4

з»“жқҹиҜӯ

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

зҪ‘з»ңеӣҫзүҮзүҲжқғеҪ’еҺҹдҪңиҖ…жүҖжңүгҖӮ

еҺҹж–ҮеҲҠиҪҪдәҺгҖҠ科еӯҰж•ҷиӮІдёҺеҚҡзү©йҰҶгҖӢ2023е№ҙ第1жңҹгҖӮ

дҪңиҖ…пјҡВ зЁӢдјҹжҳҺВ В ж–°з–ҶзҹіжІіеӯҗеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰиүәжңҜеӯҰйҷў