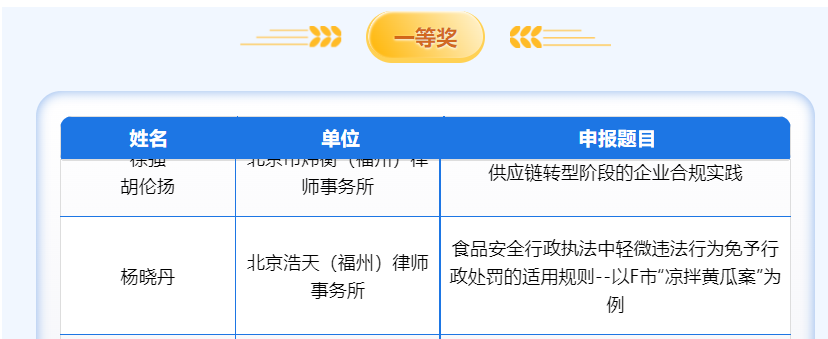

пјҲжң¬ж–ҮиҚЈиҺ·2023е№ҙеәҰзҰҸе·һеҫӢеёҲдјҳз§Җи®әж–ҮдёҖзӯүеҘ–пјү

ж‘ҳиҰҒпјҡйЈҹе“Ғе®үе…ЁзӣҙжҺҘе…ізі»ж°‘з”ҹзҰҸзҘүгҖҒдә§дёҡеҸ‘еұ•гҖҒе…¬е…ұе®үе…Ёе’ҢзӨҫдјҡзЁіе®ҡпјҢеҠ ејәйЈҹе“Ғе®үе…Ёзӣ‘з®Ўе’Ңжү§жі•еҠӣеәҰжҳҜдҝқйҡңйЈҹе“Ғе®үе…Ёе·ҘдҪңзҡ„йҮҚиҰҒзҺҜиҠӮгҖӮдҪҶеҗҢж—¶пјҢйЈҹе“Ғе®үе…ЁиЎҢж”ҝжү§жі•йўҶеҹҹзҡ„зә зә·еӨҡеҸ‘пјҢзү№еҲ«жҳҜе°Ҹеҫ®йЈҹе“Ғз»ҸиҗҘиҖ…еӣ иҪ»еҫ®иҝқ法收еҲ°жү§жі•йғЁй—ЁејҖеҮәзҡ„еӨ§йўқзҪҡеҚ•йў‘йў‘еј•еҸ‘дәүи®®гҖӮйҖҡиҝҮеҜ№вҖңFеёӮвҖңеҮүжӢҢй»„з“ңжЎҲвҖқжі•еҫӢйҖӮз”Ёзҡ„еҲҶжһҗпјҢжҺўи®ЁеңЁж–°дҝ®и®ўгҖҠиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•гҖӢдёӯиҪ»еҫ®иҝқжі•иЎҢдёәе…ҚдәҲеӨ„зҪҡзҡ„жі•еҫӢдҫқжҚ®е’Ңд»·еҖјеҸ–еҗ‘пјҢжҸҗеҮәеә”еҪ“зЎ®е®ҡйЈҹе“Ғе®үе…ЁиҪ»еҫ®иҝқжі•иЎҢдёәе…ҚдәҲеӨ„зҪҡзҡ„еҲӨе®ҡж ҮеҮҶе’ҢиЈҒйҮҸеӣ зҙ пјҢ并йҖҡиҝҮе…ёеһӢжЎҲдҫӢжҢҮеҜје’Ңз«Ӣжі•еҸёжі•жү§жі•жңәе…іиҒ”еҗҲиЎҢж–ҮйҖҗжӯҘз»ҹдёҖйҮҚзӮ№жү§жі•йўҶеҹҹзҡ„е…ҚдәҲеӨ„зҪҡ规еҲҷгҖӮ

е…ій”®иҜҚпјҡйЈҹе“Ғе®үе…ЁпјӣиҪ»еҫ®иҝқжі•иЎҢдёәпјӣе…ҚдәҲиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡпјӣжі•еҫӢйҖӮз”Ё

В ж–°дҝ®и®ўзҡ„гҖҠиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•гҖӢпјҲ2021е№ҙ7жңҲ15ж—Ҙиө·ж–ҪиЎҢпјү第дёүеҚҒдёүжқЎз¬¬дёҖж¬ҫж–°еўһдәҶвҖңиҪ»еҫ®дёҚзҪҡвҖқвҖңйҰ–иҝқдёҚзҪҡвҖқзҡ„规е®ҡпјҢиҜҘжқЎеҚідёәиҪ»еҫ®иҝқжі•иЎҢдёәе…ҚдәҲиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡзҡ„дё»иҰҒжі•еҫӢдҫқжҚ®гҖӮе®һиЎҢвҖңиҪ»еҫ®дёҚзҪҡвҖқвҖңйҰ–иҝқдёҚзҪҡвҖқзӯүе…ҚдәҲиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡеҲ¶еәҰпјҢеҶҚж¬ЎејәеҢ–дәҶвҖңеӨ„зҪҡдёҺж•ҷиӮІзӣёз»“еҗҲвҖқиҝҷдёҖиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡзҡ„еҹәжң¬еҺҹеҲҷпјҢж—ўеҸҜд»ҘиҗҪе®һж·ұеҢ–вҖңж”ҫз®ЎжңҚвҖқж”№йқ©жҺӘж–ҪпјҢжңүеҠ©дәҺдјҳеҢ–иҗҘе•ҶзҺҜеўғпјҢеҸҲиғҪжҸҗеҚҮиЎҢж”ҝжңәе…іе®үе…ЁжІ»зҗҶж°ҙе№ігҖӮдҪҶжҳҜеә”еҪ“еҰӮдҪ•е®һж–Ҫе…ҚдәҺиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡпјҢеә”еҪ“еҰӮдҪ•жҠҠжҸЎе…·дҪ“йҖӮз”ЁжқЎд»¶зӯүй—®йўҳпјҢдҫқ然没жңүжҳҺзЎ®з»ҹдёҖзҡ„ж ҮеҮҶпјҢеҜјиҮҙеңЁе®һи·өдёӯиЎҢж”ҝжү§жі•дәәе‘ҳеҫҖеҫҖдёҚж•ўиҪ»жҳ“йҖӮз”Ёе…ҚдәҲеӨ„зҪҡпјҢз”ҡиҮідёәдәҶйҒҝе…Қзӣ‘з®Ўй—®иҙЈпјҢиҖҢйҮҮеҸ–вҖңдёҖеҲҖеҲҮвҖқзҡ„дёҖеҫӢеӨ„зҪҡзҡ„ж–№ејҸпјҢдҪҝеҫ—е…ҚдәҺеӨ„зҪҡеҲ¶еәҰз©әиҪ¬гҖӮзү№еҲ«жҳҜеңЁдәӢе…ідәәж°‘з”ҹе‘ҪеҒҘеә·зҡ„йЈҹе“Ғе®үе…Ёжү§жі•йўҶеҹҹпјҢж—ўиҰҒдҝқйҡңе…¬е…ұе®үе…ЁпјҢеҸҲиҰҒе№іиЎЎйЈҹе“Ғз»ҸиҗҘиҖ…зҡ„еҲ©зӣҠпјҢеә”еҰӮдҪ•жҠҠжҸЎеҹәжң¬жі•еҫӢд»·еҖјпјҢиҗҪе®һе…ҚдәҲеӨ„зҪҡеҲ¶еәҰпјҢжңүеҝ…иҰҒеҜ№дёҠиҝ°еӯҳеңЁзҡ„й—®йўҳеұ•ејҖиҝӣдёҖжӯҘзҡ„жҺўи®ЁгҖӮ

дёҖгҖҒFеёӮвҖңеҮүжӢҢй»„з“ңжЎҲвҖқз®Җжһҗ

пјҲдёҖпјүжЎҲжғ…з®Җд»Ӣ

В еҺҹе‘ҠMе°Ҹеҗғеә—жҢҒжңүдёӘдҪ“е·Ҙе•ҶжҲ·иҗҘдёҡжү§з…§еҸҠйЈҹе“Ғз»ҸиҗҘи®ёеҸҜиҜҒпјҢи®ёеҸҜйЎ№зӣ®дёәйӨҗйҘ®жңҚеҠЎпјҢз»ҸиҗҘйЎ№зӣ®дёәзғӯйЈҹзұ»йЈҹе“ҒеҲ¶е”®гҖӮиў«е‘ҠFеёӮTеҢәеёӮеңәзӣ‘зқЈз®ЎзҗҶеұҖи®Өе®ҡMе°Ҹеҗғеә—жңӘз»Ҹи®ёеҸҜи¶…иҢғеӣҙз»ҸиҗҘеҶ·йЈҹеҮүжӢҢй»„з“ңпјҢиҝқжі•жүҖеҫ—дёә 89.1 е…ғпјҢйҰ–ж¬ЎдҪңеҮә2.5дёҮе…ғзҡ„еӨ„зҪҡе‘ҠзҹҘд№ҰпјҢеҗҺеҗ¬еҸ–еҺҹе‘Ҡз”іиҫ©пјҢи®Өе®ҡMе°Ҹеҗғеә—еұһдәҺйҰ–ж¬Ўиҝқжі•пјҢй”Җе”®зҡ„еҮүжӢҢй»„з“ңйЈҺйҷ©жҖ§дҪҺпјҢеҚұе®іеҗҺжһңиҪ»еҫ®пјҢиҝқжі•з»ҸиҗҘйўқдҪҺпјҢдё”жЎҲеҸ‘еҗҺе·Із§ҜжһҒдё»еҠЁж”№жӯЈиҝқжі•иЎҢдёәпјҢдәҺ2021е№ҙ10жңҲ28ж—ҘеҶіе®ҡдәҲд»ҘеҮҸиҪ»еӨ„зҪҡеҰӮдёӢпјҡпјҲ1пјү没收иҝқжі•жүҖеҫ— 89.1е…ғпјҢпјҲ2пјүзҪҡж¬ҫ10000е…ғгҖӮеҺҹе‘ҠдёҚжңҚпјҢдәҺ2022е№ҙ4жңҲ20 ж—Ҙеҗ‘жі•йҷўжҸҗиө·иЎҢж”ҝиҜүи®јпјҢиҜ·жұӮж’Өй”Җиў«е‘Ҡзҡ„еӨ„зҪҡеҶіе®ҡпјҢ并еҲӨд»Өиў«е‘ҠйҮҚж–°дҪңеҮәеӨ„зҪҡеҶіе®ҡгҖӮдёҖе®Ўжі•йҷўеҲӨеҶій©іеӣһеҺҹе‘ҠиҜүи®јиҜ·жұӮгҖӮеҺҹе‘ҠдёҚжңҚдёҠиҜүпјҢз»ҸдәҢе®Ўжі•йҷўи°ғи§ЈпјҢеҺҹиў«е‘ҠеҸҢж–№иҫҫжҲҗиЎҢж”ҝи°ғи§ЈеҚҸи®®пјҡпјҲ1пјү没收иҝқжі•жүҖеҫ— 89.1е…ғпјӣпјҲ2пјүзҪҡж¬ҫ3000е…ғгҖӮ

пјҲдәҢпјүиЎҢж”ҝжү§жі•жңәе…ідҪңеҮәеӨ„зҪҡеҶіе®ҡзҡ„жі•еҫӢйҖӮз”ЁеҲҶжһҗ

еҺҹе‘ҠMе°Ҹеҗғеә—жңӘеҸ–еҫ—еҶ·йЈҹзұ»йЈҹе“ҒеҲ¶е”®зҡ„и®ёеҸҜиҜҒиҖҢеңЁеӨ–еҚ–е№іеҸ°дёҠе”®еҚ–еҮүжӢҢй»„з“ңпјҢж №жҚ®гҖҠзҪ‘з»ңйЈҹе“Ғе®үе…Ёиҝқжі•иЎҢдёәжҹҘеӨ„еҠһжі•гҖӢ第16жқЎи§„е®ҡжңӘеҸ–еҫ—еҶ·еҲ¶зұ»йЈҹе“Ғз»ҸиҗҘи®ёеҸҜжһ„жҲҗиҝқжі•иЎҢдёәпјҢеҗҢж—¶ж №жҚ®иҜҘгҖҠеҠһжі•гҖӢ第38жқЎи§„е®ҡжңӘз»Ҹи®ёеҸҜд»ҺдәӢйЈҹе“Ғз»ҸиҗҘзҡ„пјҢдҫқз…§йЈҹе“Ғе®ү全法第122жқЎзҡ„规е®ҡеӨ„зҪҡпјҢжң¬жЎҲеҺҹе‘Ҡиҝқжі•жүҖеҫ—дёә89.1е…ғпјҢжң¬еә”еӨ„иҮіе°‘5дёҮе…ғзҡ„зҪҡж¬ҫгҖӮдҪҶйүҙдәҺе…¶йҰ–ж¬Ўиҝқжі•пјҢиҝқжі•з»ҸиҗҘйўқдҪҺпјҢдё”жЎҲеҸ‘еҗҺе·Із§ҜжһҒдё»еҠЁж”№жӯЈиҝқжі•иЎҢдёәпјҢжүҖйҖӮз”Ёзҡ„гҖҠйЈҹе“Ғе®үе…Ёжі•гҖӢгҖҠзҪ‘з»ңйЈҹе“Ғе®үе…Ёиҝқжі•иЎҢдёәжҹҘеӨ„еҠһжі•гҖӢдёӯеқҮж— е…ҚдәҲеӨ„зҪҡжҲ–еҮҸиҪ»еӨ„зҪҡзҡ„规е®ҡпјҢFеёӮTеҢәеёӮеңәзӣ‘зқЈз®ЎзҗҶеұҖи®ӨдёәеҺҹе‘Ҡз¬ҰеҗҲгҖҠзҰҸе·һеёӮеёӮеңәзӣ‘зқЈз®ЎзҗҶеұҖиҮӘз”ұиЈҒйҮҸжқғйҖӮ用规еҲҷгҖӢ第11жқЎз¬¬1ж¬ҫ规е®ҡзҡ„第 (дә”) йЎ№гҖҒ第 (е…ӯ) йЎ№жңүе…іеҮҸиҪ»еӨ„зҪҡзҡ„жғ…еҪўпјҢж №жҚ®з¬¬19жқЎз¬¬2ж¬ҫ规е®ҡд»ҺеҺҹе®ҡзҪҡж¬ҫ2.5дёҮеҶҚеәҰеҮҸиҪ»еӨ„зҪҡиҮі1дёҮе…ғгҖӮ

й—®йўҳжҳҜгҖҠиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•гҖӢжңүе…іе…ҚдәҲеӨ„зҪҡзҡ„规е®ҡиғҪдёҚиғҪйҖӮз”ЁдәҺжң¬жЎҲдёӯзҡ„иҝқжі•иЎҢдёәпјҹйңҖиҰҒжҺўи®ЁдҪңдёәиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡеҹәжң¬жі•еҫӢзҡ„гҖҠиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•гҖӢдёҺе…·дҪ“жү§жі•йўҶеҹҹжүҖйҖӮз”Ёзҡ„жі•еҫӢ法规д№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»гҖӮ

дәҢгҖҒйЈҹе“Ғе®үе…Ёз®ЎзҗҶиҪ»еҫ®иҝқжі•иЎҢдёәе…ҚдәҲиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡзҡ„дҫқжҚ®е’Ңд»·еҖјеҸ–еҗ‘

пјҲдёҖпјүВ е…ҚдәҲиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡдҫқжҚ®зҡ„еҲҶжһҗ

йЈҹе“Ғе®үе…Ёз®ЎзҗҶиҝқжі•иЎҢдёәе…ҚдәҲиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡзҡ„дҫқжҚ®еҢ…жӢ¬жі•еҫӢжі•и§„и§„з« е’ҢиЎҢж”ҝ规иҢғжҖ§ж–Ү件пјҢдё»иҰҒжңүпјҡдёҖжҳҜ规иҢғиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡзҡ„еҹәжң¬жі•еҫӢпјҢеҚігҖҠдёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•гҖӢпјӣдәҢжҳҜи°ғж•ҙе…·дҪ“иЎҢж”ҝжү§жі•йўҶеҹҹзҡ„жі•еҫӢжі•и§„и§„з« пјҢеҰӮйЈҹе“Ғе®үе…Ёз®ЎзҗҶжі•еҫӢжі•и§„и§„з« пјҢдҪҶжҳҜеҰӮеүҚжүҖиҝ°пјҢйЈҹе“Ғе®үе…Ёз®ЎзҗҶжі•еҫӢжі•и§„е№¶ж— е…ҚдәҲеӨ„зҪҡзҡ„规е®ҡпјӣдёүжҳҜең°ж–№жҖ§зҡ„иЎҢж”ҝ规иҢғжҖ§ж–Ү件пјҢеҢ…жӢ¬еҗ„ең°ж”ҝеәңе’ҢиЎҢж”ҝжү§жі•жңәе…іеҲ¶е®ҡзҡ„иЎҢж”ҝеӨ„зҪҡиҮӘз”ұиЈҒйҮҸ规еҲҷе’Ңе…ҚзҪҡжё…еҚ•гҖӮиҝҷдәӣиЎҢж”ҝ规иҢғжҖ§ж–Ү件зҡ„дёҠдҪҚжі•дҫқжҚ®еқҮдёәгҖҠиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•гҖӢпјҢе…¶дёӯе…ҚзҪҡжё…еҚ•жҳҜиҝ‘е№ҙжқҘжҲ‘еӣҪиЎҢж”ҝжү§жі•йғЁй—ЁпјҲдё»иҰҒжҳҜең°ж–№иЎҢж”ҝжү§жі•йғЁй—Ёпјүд»Ҙ规иҢғжҖ§ж–Ү件еҪўејҸеҮәеҸ°зҡ„еҜ№е…ҚдәҲеӨ„зҪҡзҡ„иҪ»еҫ®иҝқжі•иЎҢдёәиҝӣиЎҢеҲ—дёҫ规е®ҡзҡ„жё…еҚ•ж–Үжң¬гҖӮд»Һ规иҢғеұӮйқўжқҘзңӢпјҢе®ғдёҺгҖҠиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•гҖӢ第 33 жқЎдёӯзҡ„вҖңдёҚдәҲеӨ„зҪҡвҖқеҜҶеҲҮе…іиҒ”пјҢеҜ№вҖңдёҚдәҲеӨ„зҪҡвҖқиө·еҲ°дәҶжүҝдёҠеҗҜдёӢзҡ„дҪңз”ЁгҖӮдҪҶд»Һеҗ„ең°еҲ¶е®ҡзҡ„е…ҚзҪҡжё…еҚ•жқҘзңӢпјҢеӯҳеңЁйҷҗзј©иЎҢж”ҝеӨ„зҪҡиЈҒйҮҸжқғзҡ„й—®йўҳпјҢдҪҝеҫ—е®һи·өдёӯзҡ„йЈҹе“Ғе®үе…ЁйҰ–ж¬Ўиҝқжі•иЎҢдёәж— жі•йҖӮз”ЁйҰ–иҝқдёҚзҪҡзҡ„规е®ҡгҖӮ

иЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•дҪңдёәе…ЁеӣҪдәәж°‘д»ЈиЎЁеӨ§дјҡеҲ¶е®ҡзҡ„еҹәжң¬жі•еҫӢпјҢеҗҢж—¶д№ҹжҳҜдёҖйғЁиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡж–№йқўзҡ„еҹәзЎҖжҖ§жі•еҫӢпјҢжүҖжңүиЎҢж”ҝжү§жі•йўҶеҹҹзҡ„иЎҢж”ҝеӨ„зҪҡиЎҢдёәеқҮеә”дјҳе…ҲйҖӮз”ЁиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•пјҢеҶҚйҖӮз”Ёеҗ„иЎҢж”ҝжү§жі•йўҶеҹҹзҡ„зү№еҲ«жі•гҖӮдҪҶеңЁе®һи·өдёӯпјҢжңүзҡ„иЎҢж”ҝжңәе…іеҫҖеҫҖеҸӘе…іжіЁе…·дҪ“жү§жі•йўҶеҹҹзҡ„жі•еҫӢ法规пјҢеҝҪз•ҘдәҶиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•зҡ„еҹәзЎҖ规е®ҡпјҢе®№жҳ“еҜјиҮҙжңәжў°йҖӮз”Ёжі•еҫӢпјҢз”ҡиҮідҪңеҮәиғҢзҰ»иЎҢж”ҝеӨ„зҪҡеҹәжң¬еҺҹеҲҷзҡ„еҶіе®ҡгҖӮ

еӣ жӯӨпјҢиЎҢж”ҝжңәе…ій’ҲеҜ№е…·дҪ“зҡ„иҝқжі•иЎҢдёәе®һж–ҪиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡж—¶пјҢеә”еҗҢж—¶иҖғиҷ‘гҖҠиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•гҖӢеҺҹеҲҷжҖ§и§„е®ҡзҡ„规иҢғе’ҢжҢҮеј•дҪңз”ЁпјҢиҖҢдёҚиғҪжӢҳжіҘдәҺе…·дҪ“еӨ„зҪҡ规е®ҡзҡ„жғ…еҪўе’Ңе№…еәҰпјҢеҝҪз•ҘдәҶгҖҠиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•гҖӢе…ідәҺж•ҷиӮІдёҺеӨ„зҪҡзӣёз»“еҗҲгҖҒеҮҸиҪ»еӨ„зҪҡгҖҒдёҚдәҲеӨ„зҪҡзӯүйҮҸзҪҡ规еҲҷеҸҠиҝҮзҪҡзӣёеҪ“зӯүеӨ„зҪҡеҺҹеҲҷеҜ№еӨ„зҗҶз»“и®әзҡ„жҢҮеј•дҪңз”ЁгҖӮ

пјҲдәҢпјүе…ҚдәҲиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡд»·еҖјеҸ–еҗ‘зҡ„е®ҡдҪҚ

еңЁйЈҹе“Ғе®үе…Ёз®ЎзҗҶйўҶеҹҹеә”еҪ“иҙҜеҪ»д№ иҝ‘е№іжі•жІ»жҖқжғіпјҢиҗҪе®һдёҘж ји§„иҢғе…¬жӯЈж–ҮжҳҺжү§жі•пјҢеә”еҪ“е№іиЎЎиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•е’ҢйЈҹе“Ғе®үе…Ёжі•зҡ„з«Ӣжі•д»·еҖјеҸ–еҗ‘гҖӮеңЁйЈҹе“Ғе®үе…ЁиҪ»еҫ®иҝқжі•иЎҢдёәдәәеӨҡдёәе°Ҹеҫ®йЈҹе“Ғз»ҸиҗҘиҖ…зҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢеңЁйҖӮз”Ёе…ҚдәҲиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡж—¶пјҢж—ўиҰҒдёҘж јжү§жі•д»ҘдҝқиҜҒйЈҹе“Ғе®үе…ЁпјҢдҝқйҡңе…¬дј—иә«дҪ“еҒҘеә·е’Ңз”ҹе‘Ҫе®үе…ЁпјҢйҒҝе…ҚеҒҸзҰ»дәҶз»ҙжҠӨйЈҹе“Ғе®ү全秩еәҸзҡ„зӣ®зҡ„пјҢжҲ–иҖ…еҒҸзҰ»дәҶиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡеҜ№иҝқжі•иЎҢдёәдәәеҲ¶иЈҒеҸҠеҜ№е…¶д»–зӨҫдјҡдё»дҪ“иӯҰзӨәзҡ„зӣ®зҡ„пјҢд»ҘиҮідәҺиҪ»зәөиҝқжі•иЎҢдёәпјӣеҸҲиҰҒйҒөе®ҲеӨ„зҪҡдёҺж•ҷиӮІзӣёз»“еҗҲзҡ„еҺҹеҲҷе’ҢиҝҮзҪҡзӣёеҪ“еҺҹеҲҷпјҢеңЁиЎҢж”ҝжү§жі•иҝҮзЁӢдёӯиҗҪе®һвҖңе…ӯзЁівҖқвҖңе…ӯдҝқвҖқж–№й’Ҳд»»еҠЎпјҢи®©вҖңжү§жі•ж—ўжңүеҠӣеәҰеҸҲжңүжё©еәҰвҖқе……еҲҶдҪ“зҺ°еӣҪ家еҜ№дјҒдёҡз»ҸиҗҘиЎҢдёәеҢ…е®№е®Ўж…Һзӣ‘з®Ўзҡ„ж”ҝзӯ–еҸ–еҗ‘гҖӮ

дёүгҖҒйЈҹе“Ғе®үе…Ёжү§жі•дёӯе…ҚдәҲеӨ„зҪҡйҖӮ用规еҲҷзҡ„е®Ңе–„жҺӘж–Ҫ

пјҲдёҖпјүзЎ®е®ҡиҪ»еҫ®иҝқжі•иЎҢдёәе…ҚдәҲеӨ„зҪҡзҡ„еҲӨе®ҡж ҮеҮҶ

е…ҚдәҲеӨ„зҪҡзҡ„жғ…еҪўеҢ…жӢ¬вҖңиҪ»еҫ®дёҚзҪҡвҖқе’ҢвҖңйҰ–иҝқдёҚзҪҡвҖқпјҢе…¶дёӯвҖңиҪ»еҫ®дёҚзҪҡвҖқжҳҜз”ұвҖңиҝқжі•иЎҢдёәиҪ»еҫ®вҖқвҖңеҸҠж—¶ж”№жӯЈвҖқвҖңжІЎжңүйҖ жҲҗеҚұе®іеҗҺжһңвҖқдёүдёӘиҰҒ件еҗҢж—¶е…·еӨҮжқҘеҲӨж–ӯпјҢвҖңйҰ–иҝқдёҚзҪҡвҖқеҲҷйңҖеҗҢж—¶е…·еӨҮвҖңеҲқж¬Ўиҝқжі•вҖқвҖңеҚұе®іеҗҺжһңиҪ»еҫ®вҖқвҖңеҸҠж—¶ж”№жӯЈвҖқдёүдёӘиҰҒ件гҖӮиҝҷдәӣиҰҒ件зҡ„жі•еҫӢжҰӮеҝөдёҚжҳҺзЎ®пјҢи§ЈйҮҠз©әй—ҙеӨ§пјҢдёәиЎҢж”ҝжү§жі•жңәе…із•ҷдёӢдәҶе·ЁеӨ§зҡ„иЈҒйҮҸз©әй—ҙгҖӮеҗ„ең°еҮәеҸ°зҡ„е…ҚзҪҡжё…еҚ•жңүеҲ©дәҺжү§жі•жңәе…івҖңз…§еҚ•еҠһдәӢвҖқпјҢжҸҗй«ҳиЎҢж”ҝж•ҲзҺҮпјҢдҪҶ并жңӘеҜ№дёҠиҝ°жі•еҫӢжҰӮеҝөдҪңеҮәи§ЈйҮҠпјҢд»…з”ЁеҲ—дёҫзҡ„ж–№ејҸеҲ—жҳҺдәҶиЎҢж”ҝжү§жі•жңәе…іжүҖи®Өдёәзҡ„е…ҚзҪҡжғ…еҪўпјҢе…ҚзҪҡдәӢйЎ№зҡ„йҖүжӢ©иҫғдёәйҡҸж„ҸпјҢзјәд№Ҹз»ҹдёҖж ҮеҮҶпјҢд№ҹ并жңӘеҢәеҲҶвҖңиҪ»еҫ®дёҚзҪҡвҖқиҝҳжҳҜвҖңйҰ–иҝқдёҚзҪҡвҖқгҖӮеӣ иҖҢпјҢдәҹйңҖеңЁеҲ¶еәҰ规е®ҡе’Ңжү§иЎҢ规еҲҷеұӮйқўдёҠзЎ®е®ҡе…¶еҲӨе®ҡж ҮеҮҶгҖӮ

д»Җд№ҲжҳҜвҖңиҝқжі•иЎҢдёәиҪ»еҫ®вҖқпјҢжі•еҫӢдёҠжІЎжңү规е®ҡпјҢдёҖиҲ¬и®ӨдёәвҖңиҪ»еҫ®вҖқжҳҜжі•еҫӢжі•и§„и§„з« еҜ№иҝқжі•иҝқ规иЎҢдёәз»ҷзӨҫдјҡе…¬е…ұе…¬зӣҠжҲ–иҖ…е…¬ж°‘еҗҲжі•еҲ©зӣҠйҖ жҲҗжҚҹе®ізҡ„е®№еҝҚзЁӢеәҰгҖӮе®һеҠЎдёӯиЎҢж”ҝжү§жі•жңәе…ійҖҡеёёз»јеҗҲиҖғиҷ‘еӨҡйЎ№иЈҒйҮҸеӣ зҙ пјҢеҰӮиҝқжі•иЎҢдёәзҡ„жҖ§иҙЁгҖҒжғ…иҠӮгҖҒж¬Ўж•°гҖҒж•°йўқе’ҢиЎҢдёәдәәзҡ„дё»и§ӮиҝҮй”ҷзЁӢеәҰзӯүгҖӮ

еҰӮдҪ•еҢәеҲ«вҖңжІЎжңүйҖ жҲҗеҚұе®іеҗҺжһңвҖқе’ҢвҖңеҚұе®іеҗҺжһңиҪ»еҫ®вҖқпјҢеҰӮдҪ•иҜ„д»·еҚұе®іеҗҺжһңжҳҜеҗҰиҪ»еҫ®пјҢеҸҜд»ҘеҖҹйүҙдёҖдәӣең°ж–№жҖ§иЎҢж”ҝ规иҢғжҖ§ж–Ү件пјҢз»“еҗҲеӨҡйЎ№еӣ зҙ жқҘз»јеҗҲи®Өе®ҡеҚұе®іеҗҺжһңиҪ»еҫ®пјҡеҚұе®ізЁӢеәҰиҫғиҪ»пјҢеҰӮеҜ№еёӮеңә秩еәҸзҡ„жү°д№ұзЁӢеәҰиҪ»еҫ®пјҢеҜ№ж¶Ҳиҙ№иҖ…ж¬әйӘ—гҖҒиҜҜеҜјдҪңз”Ёиҫғе°ҸзӯүпјӣеҚұе®іиҢғеӣҙиҫғе°ҸпјӣеҚұе®іеҗҺжһңжҳ“дәҺж¶ҲйҷӨжҲ–иҖ…еҮҸиҪ»пјӣдё»еҠЁж¶ҲйҷӨжҲ–иҖ…еҮҸиҪ»иҝқжі•иЎҢдёәеҚұе®іеҗҺжһңпјӣдё»еҠЁдёҺиҝқжі•иЎҢдёәеҜ№иұЎиҫҫжҲҗе’Ңи§Јпјӣе…¶д»–иғҪеӨҹеҸҚжҳ еҚұе®іеҗҺжһңиҪ»еҫ®зҡ„еӣ зҙ гҖӮ

еҰӮдҪ•еҲӨе®ҡвҖңеҲқж¬Ўиҝқжі•вҖқгҖӮеҲқж¬Ўиҝқжі•дё»иҰҒжҳҜеҪ“дәӢдәә第дёҖж¬Ўе®һж–Ҫиҝқжі•иЎҢдёәпјҢвҖң第дёҖж¬ЎвҖқдёҖиҲ¬жҢҮеңЁиҝҪиҙЈж—¶ж•ҲеҶ…пјҢж—ўжҳҜиЎҢж”ҝдё»дҪ“еҸ‘зҺ°иҝқжі•иЎҢдёәзҡ„йҰ–ж¬ЎпјҢд№ҹжҳҜиҝқжі•иЎҢдёәеҸ‘з”ҹзҡ„йҰ–ж¬ЎгҖӮ

жң¬жЎҲеҪ“дәӢдәәзҡ„иҝқжі•иЎҢдёәе·Із»ҸеҗҢж—¶е…·еӨҮвҖңеҲқж¬Ўиҝқжі•вҖқвҖңеҚұе®іеҗҺжһңиҪ»еҫ®вҖқвҖңеҸҠж—¶ж”№жӯЈвҖқдёүдёӘиҰҒ件пјҢеҸҲеұһдәҺеңЁз–«жғ…жңҹй—ҙйңҖиҰҒзәҫеӣ°зҡ„е°Ҹеҫ®з»ҸиҗҘиҖ…пјҢжң¬еҸҜд»ҘйҖӮз”ЁвҖңйҰ–иҝқдёҚзҪҡвҖқпјҢдҪҶжӯЈжҳҜз”ұдәҺиЎҢж”ҝжү§жі•жңәе…ід»…йҖӮз”ЁдәҶйЈҹе“Ғе®үе…ЁйўҶеҹҹзҡ„зү№еҲ«и§„е®ҡпјҢиҖҢжІЎжңүиҖғиҷ‘еҲ°иЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•зҡ„йҖҡ用规иҢғпјҢеҚідҪҝе…¶е°ҪйҮҸиҖғиҷ‘дәҶеӨҡз§ҚеҮҸиҪ»еӨ„зҪҡзҡ„еӣ зҙ пјҢдҪңеҮәзҡ„еӨ„зҪҡеҶіе®ҡд»Қж—§вҖңеҫ’еҠіж— еҠҹвҖқеј•еҸ‘дәҶиЎҢж”ҝдәүи®®гҖӮ

пјҲдәҢпјүжҳҺжҷ°йҖӮз”Ёе…ҚдәҲеӨ„зҪҡеә”еҪ“иҖғиҷ‘зҡ„иЈҒйҮҸеӣ зҙ

1гҖҒиҝқжі•иЎҢдёәдәәдё»и§ӮиҝҮй”ҷзЁӢеәҰ

еҪ“дәӢдәәеҜ№иҝқжі•иЎҢдёәжҳҜеҗҰжҳҺзҹҘжҲ–иҖ…еә”зҹҘпјӣеҪ“дәӢдәәжҳҜеҗҰжңүиғҪеҠӣжҺ§еҲ¶иҝқжі•иЎҢдёәеҸҠе…¶еҗҺжһңпјӣеҪ“дәӢдәәжҳҜеҗҰеұҘиЎҢдәҶжі•е®ҡзҡ„з”ҹдә§з»ҸиҗҘиҙЈд»»пјӣеҪ“дәӢдәәжҳҜеҗҰйҖҡиҝҮеҗҲжі•йҖ”еҫ„еҸ–еҫ—е•Ҷе“ҒжҲ–иҖ…зӣёе…іжҺҲжқғзӯүпјҢжқҘеҲӨж–ӯжҳҜеҗҰжңүиҝҮй”ҷд»ҘеҸҠеӨ§е°Ҹе’ҢзЁӢеәҰгҖӮ

еҗҢж—¶йЈҹе“Ғе®үе…Ёжү§жі•дәӢе…ідәәж°‘зҡ„з”ҹе‘Ҫе®үе…Ёе’Ңиә«дҪ“еҒҘеә·зӯүйҮҚеӨ§е…¬е…ұе®үе…ЁеҲ©зӣҠпјҢе°Өе…¶ејәи°ғвҖңдёҚзҹҘжі•дёҚе…Қе…¶иҙЈвҖқпјҢзӣ‘з®Ўжңәе…іеқҮй»ҳи®ӨйЈҹе“Ғд»Һдёҡдәәе‘ҳзҹҘйҒ“жҲ–еә”еҪ“зҹҘйҒ“йЈҹе“Ғе®үе…Ёзӣ‘з®Ўзҡ„зӣёе…іи§„е®ҡпјҢиҝқжі•иЎҢдёәдәәдёҚеҫ—д»ҘдёҚзҹҘзӣёе…іжі•еҫӢ规е®ҡиҖҢдё»еј дё»и§Ӯж— иҝҮй”ҷпјҢеӣ жӯӨжң¬жЎҲеҪ“дәӢдәәе…ідәҺдёҚзҹҘвҖңжӢҚй»„з“ңвҖқеұһдәҺеҶ·еҲ¶йЈҹе“Ғзҡ„иҫ©и§ЈзҗҶз”ұдёҚжһ„жҲҗдё»и§Ӯж— иҝҮй”ҷпјҢд№ҹдёҚиғҪдҪңдёәе…ҚдәҺеӨ„зҪҡзҡ„дҫқжҚ®гҖӮ

2гҖҒиҝқжі•иЎҢдёәдәәзҡ„жӮ”й”ҷжҖҒеәҰ

гҖҠиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡжі•гҖӢ第32жқЎе°ҶвҖңдё»еҠЁж¶ҲйҷӨжҲ–иҖ…еҮҸиҪ»иҝқжі•иЎҢдёәеҚұе®іеҗҺжһңвҖқдҪңдёәеә”еҪ“еҮҸиҪ»еӨ„зҪҡзҡ„жі•е®ҡиЈҒзҪҡеӣ зҙ д№ӢдёҖпјҢд»ҘиЎҢдёәдәәжҳҜеҗҰдё»еҠЁй…ҚеҗҲиЎҢж”ҝжңәе…ізҡ„и°ғжҹҘгҖҒжҳҜеҗҰеҸҠж—¶ејҘиЎҘиҝҮй”ҷпјҢиө”еҒҝеҸ—е®ідәәжҚҹеӨұзӯүпјҢд№ҹжҳҜиҜ„д»·е…¶дё»и§ӮжҒ¶жҖ§е’ҢеҶҚзҠҜеҸҜиғҪжҖ§зҡ„дҫқжҚ®гҖӮ

3гҖҒиҝқжі•иЎҢдёәдәәжіЁж„Ҹд№үеҠЎзҡ„еұҘиЎҢ

йЈҹе“Ғе®үе…Ёжі•еҜ№йЈҺйҷ©зҡ„йў„йҳІжҖ§еә”еҪ“йҮҚдәҺеҜ№иЎҢдёәзҡ„иҝҮй”ҷзҡ„еӨ„зҪҡжҖ§пјҢеӣ йЈҹе“Ғе®үе…ЁйЈҺйҷ©е…·жңүжҪңи—ҸжҖ§гҖҒеҗҺзҪ®жҖ§пјҢе…¶дёӯе°Ҹеҫ®йЈҹе“Ғз»ҸиҗҘиҖ…жӣҙжҳҜе…·жңүз»ҸиҗҘ规模е°ҸгҖҒиҗҘдёҡеҪўејҸз®ҖеҚ•гҖҒз»ҸиҗҘж•°йўқе°Ҹзҡ„зү№ж®ҠжҖ§пјҢиӢҘиЎҢдёәдәәеңЁе…¶и®ӨзҹҘиғҪеҠӣиҢғеӣҙеҶ…пјҢйҮҮеҸ–зҡ„зӣёе…ійЈҺйҷ©йҳІжҺ§жҺӘж–Ҫе·ІиҫҫеҲ°дёҖе®ҡзҡ„жіЁж„Ҹд№үеҠЎиҰҒжұӮпјҢеҲҷдёҚеә”жіӣеҢ–зӣёеә”зҡ„жіЁж„Ҹд№үеҠЎиҰҒжұӮиҖҢиҝҮдәҺиӢӣиҙЈгҖӮ

4гҖҒе№іиЎЎдҝқжҠӨз»ҸиҗҘиҖ…жқғзӣҠдёҺзӨҫдјҡе…¬е…ұеҲ©зӣҠ

иЎҢж”ҝжңәе…іеҜ№йЈҹе“Ғе®үе…Ёиҝқжі•иЎҢдёәжҹҘеӨ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢиҰҒе°Ҷд»–дәәеҗҲжі•жқғзӣҠгҖҒе…¬е…ұеҲ©зӣҠзҡ„еҸ—жҚҹзЁӢеәҰдҪңдёәйҮҸзҪҡзҡ„йҮҚиҰҒеӣ зҙ д»ҘеҸҠе°ҶжҠ•иҜүдәәиҜүжұӮдҪңдёәйҖүжӢ©еӨ„зҗҶж–№ејҸзҡ„дҫқжҚ®пјҢеҸ‘жҢҘиЎҢж”ҝжңәе…іеңЁи§ЈеҶізә зә·дёӯзҡ„дҪңз”ЁпјҢйҒҝе…Қе°ҶиҗҘе•ҶзҺҜеўғдҝқжҠӨзүҮйқўең°зҗҶи§ЈдёәвҖңдҝқжҠӨдјҒдёҡвҖқжҲ–иҖ…дёҚдәҲгҖҒеҮҸиҪ»еӨ„зҪҡгҖӮиЎҢж”ҝжңәе…ійңҖиҰҒз”„иҒҢдёҡжү“еҒҮдәәзҡ„жҒ¶ж„ҸдёҫжҠҘе’ҢвҖңзў°з“·ејҸз»ҙжқғвҖқпјҢйҒҝе…Қе°Ҹеҫ®йЈҹе“Ғз»ҸиҗҘиҖ…дёәе®іжҖ•еӨ§йўқзҪҡеҚ•йҷ·е…ҘиҒҢдёҡжү“еҒҮдәәж•ІиҜҲеӢ’зҙўйҷ·йҳұпјҢдёҚеә”еҪ“жҠҠжҳҜеҗҰж»Ўи¶іиҒҢдёҡжү“еҒҮдәәзҡ„иҜүжұӮдҪңдёәйЈҹе“Ғе®үе…Ёиҝқжі•иЎҢдёәзҡ„йҮҸзҪҡеӣ зҙ гҖӮ

пјҲдёүпјүйҖҡиҝҮжі•йҷўжЈҖеҜҹйҷўзҡ„жЎҲдҫӢжҢҮеҜје’Ңз«Ӣжі•еҸёжі•жү§жі•жңәе…іиҒ”еҗҲиЎҢж–ҮйҖҗжӯҘз»ҹдёҖе…ҚдәҲеӨ„зҪҡ规еҲҷ

еҗ„зңҒй«ҳзә§дәәж°‘жі•йҷўеҸҜд»Ҙеҗ‘жңҖй«ҳдәәж°‘жі•йҷўжҺЁйҖүж¶үеҸҠиҪ»еҫ®иҝқжі•иЎҢдёәеӨ„зҪҡдәүи®®зҡ„дјҳз§ҖиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжЎҲдҫӢпјҢеҗ„зңҒдәәж°‘жЈҖеҜҹйҷўеҸҜд»Ҙеҗ‘жңҖй«ҳдәәж°‘жЈҖеҜҹйҷўжҺЁйҖүеҜ№жӯӨзұ»иЎҢж”ҝжЎҲ件зҡ„жЈҖеҜҹзӣ‘зқЈзҡ„е…ёеһӢжЎҲдҫӢпјҢйҖҡиҝҮе…ёеһӢжЎҲдҫӢзҡ„иҜҙзҗҶзӨәиҢғпјҢиғҪеӨҹжҳҺжҷ°иҪ»еҫ®иҝқжі•иЎҢдёәе…ҚдәҲиЎҢж”ҝеӨ„зҪҡзҡ„жһ„жҲҗиҰҒ件гҖҒжі•еҫӢйҖӮ用规еҲҷе’ҢиЈҒйҮҸеҹәеҮҶпјҢд»ҘејҘиЎҘжі•еҫӢжқЎж–Үзҡ„еҺҹеҲҷжҖ§д»ҘеҸҠе…ҚзҪҡжё…еҚ•зҡ„жңүйҷҗжҖ§пјҢиғҪжңүж•Ҳзӣ‘зқЈдҫқжі•иЎҢж”ҝпјҢ规иҢғиЎҢж”ҝиҮӘз”ұиЈҒйҮҸжқғгҖӮ

еҗ„зңҒзә§жі•йҷўгҖҒжЈҖеҜҹйҷўиҝҳеҸҜд»Ҙдјҡе•Ҷжң¬зә§дәәеӨ§еёёе§”дјҡгҖҒж”ҝеҚҸ委е‘ҳдјҡд»ҘеҸҠзңҒеёӮеңәзӣ‘зқЈз®ЎзҗҶеұҖпјҢйҖҡиҝҮиҒ”еҗҲиЎҢж–Үзҡ„ж–№ејҸеҜ№дәҺйЈҹе“Ғе®үе…ЁйўҶеҹҹеҰӮдҪ•иҗҪе®һвҖңе…ӯзЁівҖқвҖңе…ӯдҝқвҖқдјҳеҢ–иҗҘе•ҶзҺҜеўғжү¶жҢҒе°Ҹеҫ®йЈҹе“Ғз»ҸиҗҘиҖ…пјҢзІҫеҮҶжү“еҮ»еҚұе®ійЈҹе“Ғе®үе…Ёзҡ„иҝқжі•иЎҢдёәпјҢзү№еҲ«жҳҜеҜ№е…ҚдәҺеӨ„зҪҡзҡ„йҖӮ用规еҲҷдҪңеҮәжҳҺ确规е®ҡпјҢд»Ҙжү“ж¶ҲиЎҢж”ҝжү§жі•жңәе…ізҡ„йЎҫиҷ‘пјҢдёәиЎҢж”ҝжү§жі•жңәе…іжҸҗдҫӣз»ҹдёҖзҡ„йҮҸиЈҒж ҮеҮҶзҡ„еҸӮиҖғпјҢдёәиЎҢж”ҝжү§жі•жңәе…іеҠЁжҖҒи°ғж•ҙе…ҚзҪҡжё…еҚ•жҸҗдҫӣдҫқжҚ®пјҢжңҖз»ҲжҺЁеҠЁз«Ӣжі•еұӮйқўзҡ„е®Ңе–„гҖӮ

йҖҡиҝҮе…ёеһӢжЎҲдҫӢзҡ„е®Јдј е’Ңе…ҚдәҺеӨ„зҪҡйҖӮз”Ёж–Ү件зҡ„зҡ„жҢҮеј•пјҢиҝҳжңүеҠ©дәҺйЈҹе“Ғз»ҸиҗҘиҖ…еҪўжҲҗеҜ№йЈҹе“Ғз»ҸиҗҘиЎҢдёәдёҺжі•еҫӢиҙЈд»»зҡ„зЁіе®ҡйў„жңҹпјҢд»ҺиҖҢйҖүжӢ©зҗҶжҖ§зҡ„иЎҢдёәжЁЎејҸпјҢеҗҢж—¶д№ҹеҸҜжү“ж¶ҲиҒҢдёҡжү“еҒҮдәәжҒ¶ж„ҸжҠ•иҜүзүҹеҲ©зҡ„дјҒеӣҫгҖӮ

еҫӢеёҲз®Җд»Ӣ

жқЁжҷ“дё№В В еҫӢеёҲВ

дёҡеҠЎйўҶеҹҹпјҡ

е…¬еҸёе•ҶдәӢ|ж”ҝеәңжі•еҫӢйЎҫй—®

иЎҢж”ҝиҜүи®ј|еҠіеҠЁдёҺдәәеҠӣиө„жәҗ

жқЁжҷ“дё№еҫӢеёҲпјҢжҜ•дёҡдәҺеҺҰй—ЁеӨ§еӯҰжі•еӯҰйҷўпјҢеҸ°ж№ҫең°еҢәдёӯеӣҪж–ҮеҢ–еӨ§еӯҰжі•еӯҰйҷўи®ҝй—®еӯҰиҖ…пјҢзҺ°дёәзҰҸе»әеҶңжһ—еӨ§еӯҰжі•еӯҰзі»еүҜж•ҷжҺҲпјҢзҰҸе»әзңҒеҫӢеёҲеҚҸдјҡе…¬еҸёжі•дё“дёҡеҫӢеёҲгҖӮжӣҫеңЁзңҒзә§еӣҪжңүеӨ–иҙёе…¬еҸёд»»дјҒдёҡз®ЎзҗҶйғЁй—ЁиҙҹиҙЈдәәе…је…¬еҸёжі•еҠЎпјҢиҙҹиҙЈе…¬еҸёжҠ•иө„зҡ„20дҪҷ家дјҒдёҡзҡ„еҗҲ规管зҗҶпјҢе…·жңүдё°еҜҢзҡ„е…¬еҸёжІ»зҗҶз»ҸйӘҢгҖӮй•ҝжңҹеңЁй«ҳж ЎжӢ…д»»жі•еӯҰдё“дёҡж•ҷеёҲпјҢдё»иҰҒж•ҷжҺҲз»ҸжөҺжі•гҖҒиЎҢж”ҝжі•зӯүиҜҫзЁӢпјҢе…·еӨҮж·ұеҺҡзҡ„жі•еӯҰзҗҶи®әеҠҹеә•гҖӮдҪңдёәе…јиҒҢеҫӢеёҲжү§дёҡд»ҘжқҘпјҢжқЁеҫӢеёҲдё“жіЁдәҺе…¬еҸёе•ҶдәӢжЎҲ件зҡ„дәүи®®и§ЈеҶіе’ҢйҮ‘иһҚдёҚиүҜиө„дә§зҡ„еӨ„зҪ®пјҢжңҚеҠЎзҡ„е®ўжҲ·ж¶өзӣ–ж”ҝеәңйғЁй—ЁгҖҒдәӢдёҡеҚ•дҪҚгҖҒеӨ–иҙёе…¬еҸёгҖҒ银иЎҢгҖҒдҝЎжүҳе…¬еҸёгҖҒиө„дә§з®ЎзҗҶе…¬еҸёгҖҒеҹәйҮ‘жҠ•иө„е…¬еҸёзӯүгҖӮ

з”өиҜқпјҡ13809503491

йӮ®з®ұпјҡyangxiaodan@hylandslaw.com

- E N D -