白瓷于北朝时烧制成功,北齐武平六年(公元575年)范粹墓出土的白瓷,是中国所见的最早的白瓷。这时候的白瓷釉色普遍泛青,说明还没有脱离青瓷的影子,它的釉料中含铁量比较高。在此之后隋代墓葬中曾出土不少白瓷器,如隋开皇十五年(公元595年)张盛墓、大业六年(公元610年)姬威墓等,这批白瓷釉色较为匀净,白度较高,是真正意义上的白瓷。

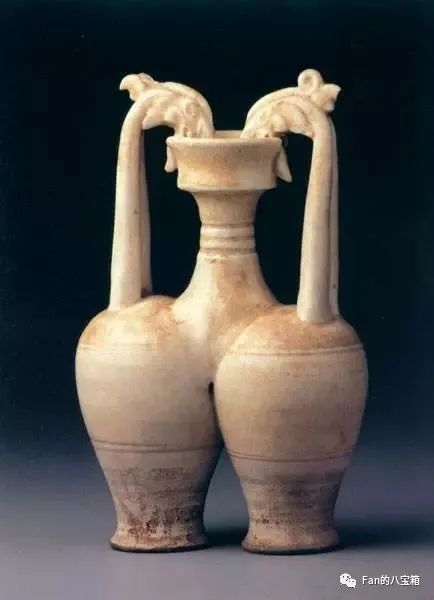

创烧于北朝时期的白瓷技艺,在隋代也迎来工艺上的创新。河南安阳隋代张盛墓出土过白瓷围棋盘、李静训墓也有白瓷鸡首壶、双耳扁壶,以及双连龙柄传瓶(无铭文)这样别致造型的白瓷精品。天津博物馆有一件与之形制十分相似的隋代双连龙柄传瓶,底部刻有铭文。

================================

自南北朝,佛教大兴。佛教以造像与图绘吸引民众皈依,通过感性的形象宣扬佛理成为一时风尚。佛教具有空的理念,但同时也借助具体形象来展示佛理奥义,这成为看似矛盾,却又非常有挑战意义的事。正如南朝沈约在《竟陵王造释迦像记》中说:“夫理贵空寂,虽熔范不能传;业动因应,非形相无以感。” 沈约的意思是,佛理的流传,是一种无形的东西,你就是有个现成的模版也解决不了问题,但是,信众怎么能感知佛理呢,又需要具体的形象来感受。

用这一视角来看隋白釉龙柄双联传瓶,传瓶中的两个瓶子空空相连,很似佛法,尤其是后来禅宗心心相传的状貌。其时,谈及佛法流传,人们使用了薪火相传的理念,此与之类似。后来,隋白釉龙柄双联传瓶用于明器,恐怕也是类似理念。佛法的传承,灵魂的传承,都通过传瓶特殊的造型来体现。

================================

隋白釉龙柄双联传瓶,高18.5厘米,口径5.2厘米,底径2.5厘米。盘口,单颈,双腹相连,连接处有两个环形系。肩左右两侧各塑一条修长的龙形柄,龙头探入瓶口内,如同在争抢吮吸这瓶中的美酒。双平底刻有铭文:“此传瓶有并”。胎色白中泛黄,白釉下施有白色化妆土,釉未挂满,腹部下端有垂釉流痕。

双龙柄为手工捏塑而成,手法简单干练,形象却生动逼真。造型新颖别致,既具北朝和隋代瓷器所特有的浑厚凝重,又不乏灵秀活泼,其线条刚柔相济,是隋代创新的器型,成为隋代稀有的瓷酒器精品。同时,单颈双腹,饰有捏塑双龙形柄的器型,体现出隋代的龙注重将龙的形象同器具的实用功能结合起来。

关于铭文“有并”,可以理解为此瓶瓶身双腹相连,也可理解为此瓶成双。传瓶最初与佛教有关,比喻传法,后成为专为陪葬制作的明器。

相同造型的瓶子还有一件珍藏于中国国家博物馆(隋白釉龙柄双联腹传瓶),与天津博物馆所藏瓷瓶尺寸相若,中国国家博物馆那件出土于隋李静训墓,然而却无刻款,因此天津博物馆这件更显珍贵,瓶子本身透露的信息更具有直观的说服力。隋白釉龙柄双联传瓶器身刻有其名称,在古代陶瓷中较少见,为研究古代器物的名称提供了实物资料;而且此传瓶代表了隋代白瓷制作的最高工艺水平,是隋代稀有的瓷器精品。