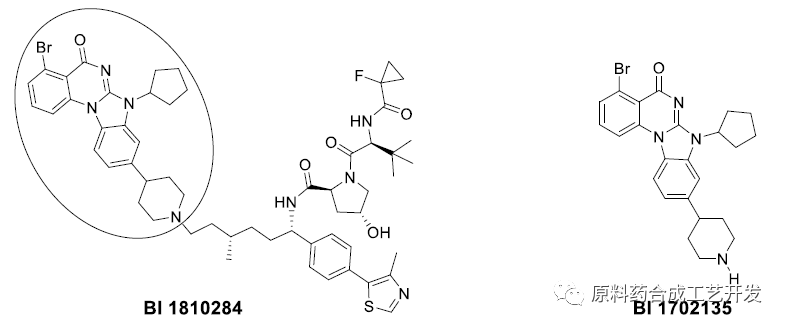

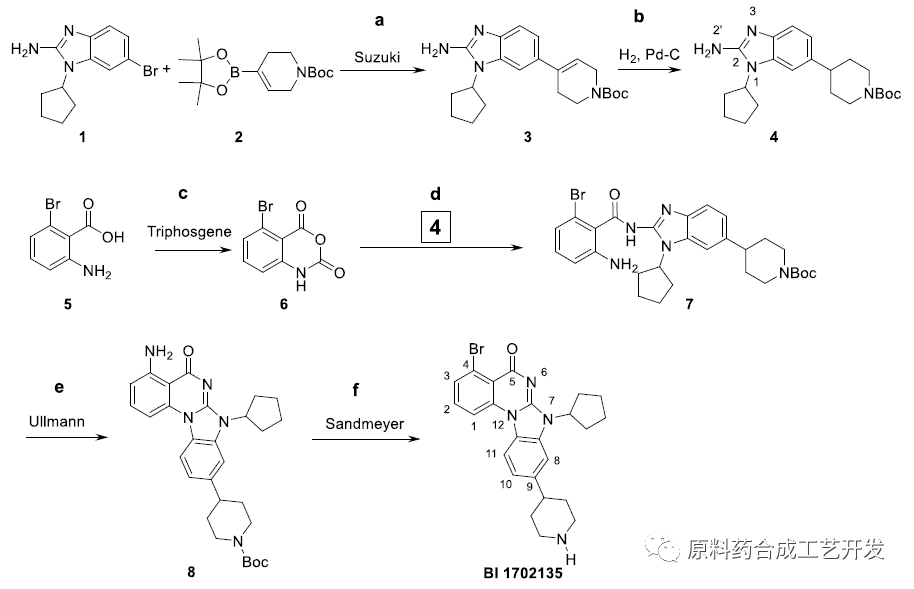

化合物1和化合物2经Suzuki反应后,还原双键可得化合物4 化合物5经三光气关环得到化合物6后,和化合物4的氨基反应,开环得到化合物7 再经Ullmann反应关环,桑德迈尔反应引入溴,得到BI 1702135

上述路线的最关键问题是,最后一步桑德迈尔反应引入溴,放大不能重现小试的数据。 其他问题包括,氢化还原双键步骤,溶剂用量大,反应时间长,小试放大过程,时间更长,

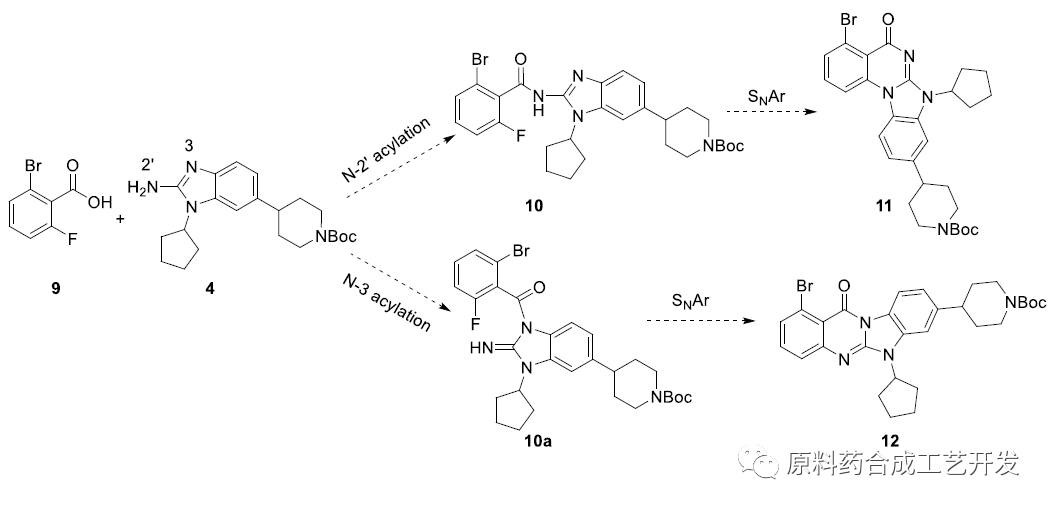

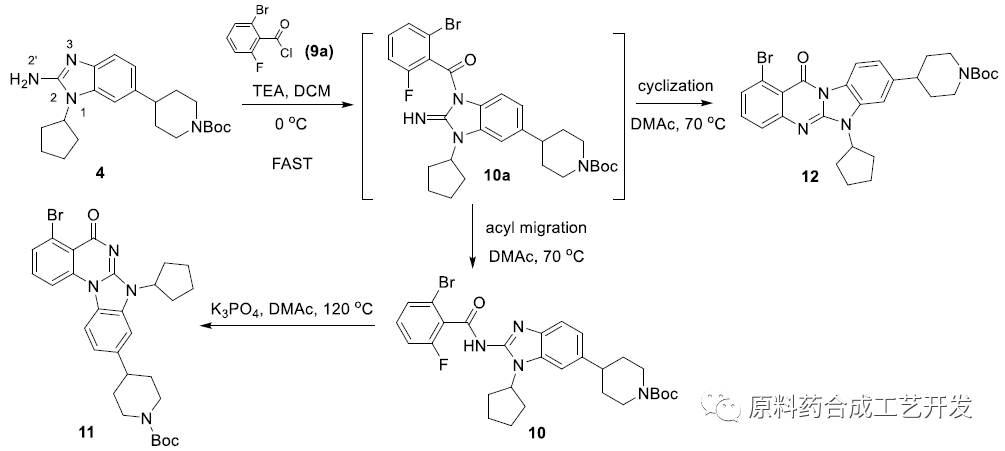

以带溴的底物9为原料(避开桑德迈尔反应),和化合物4反应,构建酰胺键,再经SNAr反应关环,最后脱Boc得到目标物、 新的挑战是酰化反应的选择性,得到化合物10和化合物10a

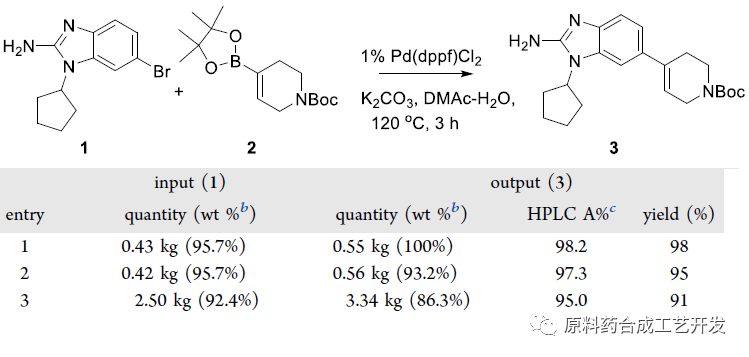

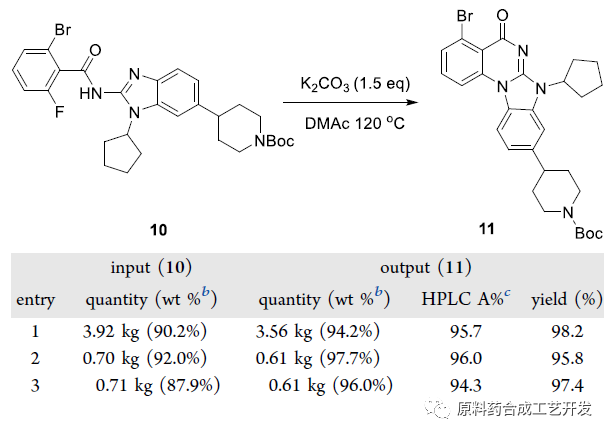

原来以二氧六环为溶剂,95度反应24小时,后处理需要先浓缩掉溶剂,再用乙酸乙酯萃取、浓缩。 改进后,以DMAc为溶剂,温度120度,只需3小时;后处理只需加水结晶分离。 代表性批次数据如下

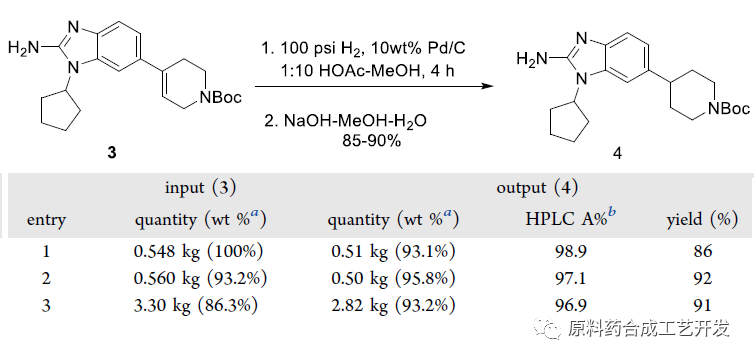

原来以甲醇为溶剂,化合物3的溶解度不好,需要大量的甲醇40vol.,反应时间也很长 而且采用了60 wt % Pd/C(10%),用量非常大,后处理很繁琐 改进后,添加了一定量的醋酸,减少了甲醇的使用量,反应速率的一致性也能保证,更关键的是减少了钯碳使用量 代表性批次数据如下

化合物4和化合物9a碱性条件下进行酰基化,反应过程,化合物4很快消失,HPLC出现一个新峰。 加热关环过程,得到两个产物,比例大约7/3,分离鉴定后,主要产物是化合物12,次要产物是化合物11 推测酰氯9a和化合物4先得到化合物10a,加热过程,有直接关环路径,也有酰基迁移路径,酰基迁移后再碱性高温关环可得化合物11。

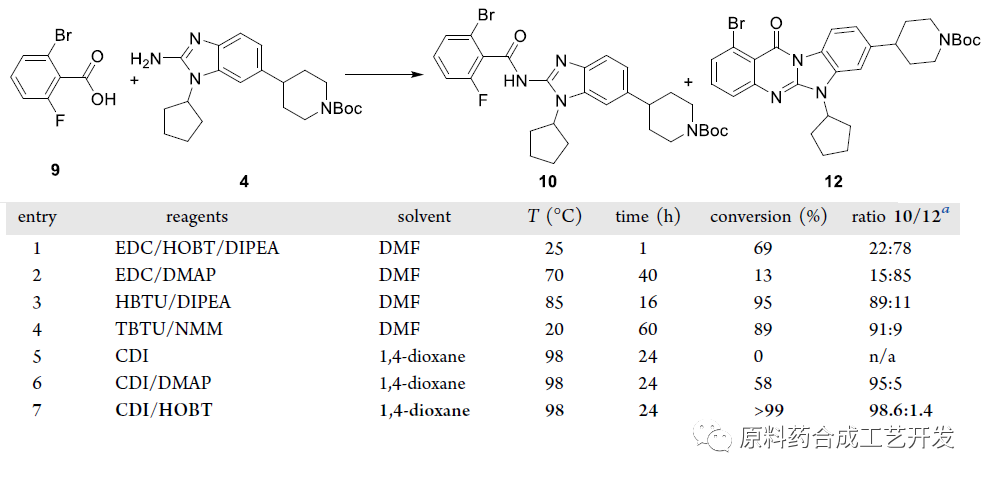

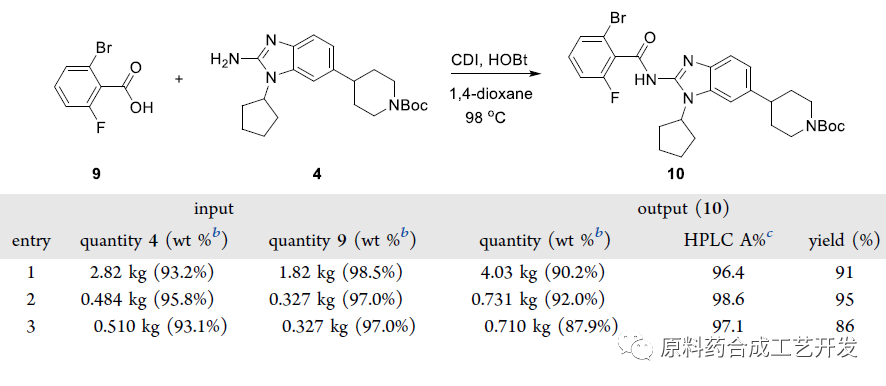

筛选常规的缩合剂,EDCI和HBTU,实验数据不是很理想,但是CDI条件,反应没有转化的数据(entry 5)给了研发人员一个特殊的信号。 小编:有选择性的反应,一般思路是弱化反应条件;和控制杂质类似,反应都不发生了,看一下杂质是否还会产生,根据数据再继续研究。

CDI先和酸9反应得到酰基咪唑9b,反应没有转化(entry 5)说明,化合物4不能和酰基咪唑反应得到化合物10或者12,也就意味着有机会以此为目标提高选择性。 以CDI为基础,通过加入添加剂,改变反应活性 数据显示,加入DMAP转化不好,但是选择性很好(entry 6);添加HOBT的数据就很好,实现了转化和选择性的理想目标。 批次间的数据如下:

碳酸钾为碱,DMAc为溶剂,高温120的反应条件,2小时反应结束,加水分离中间体11 有脱溴杂质产生 批次间的数据如下:

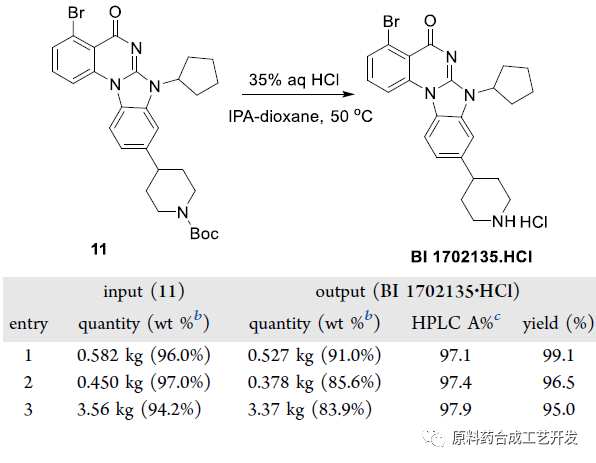

最常见的浓盐酸去除Boc,获得盐酸盐 代表性批次数据如下