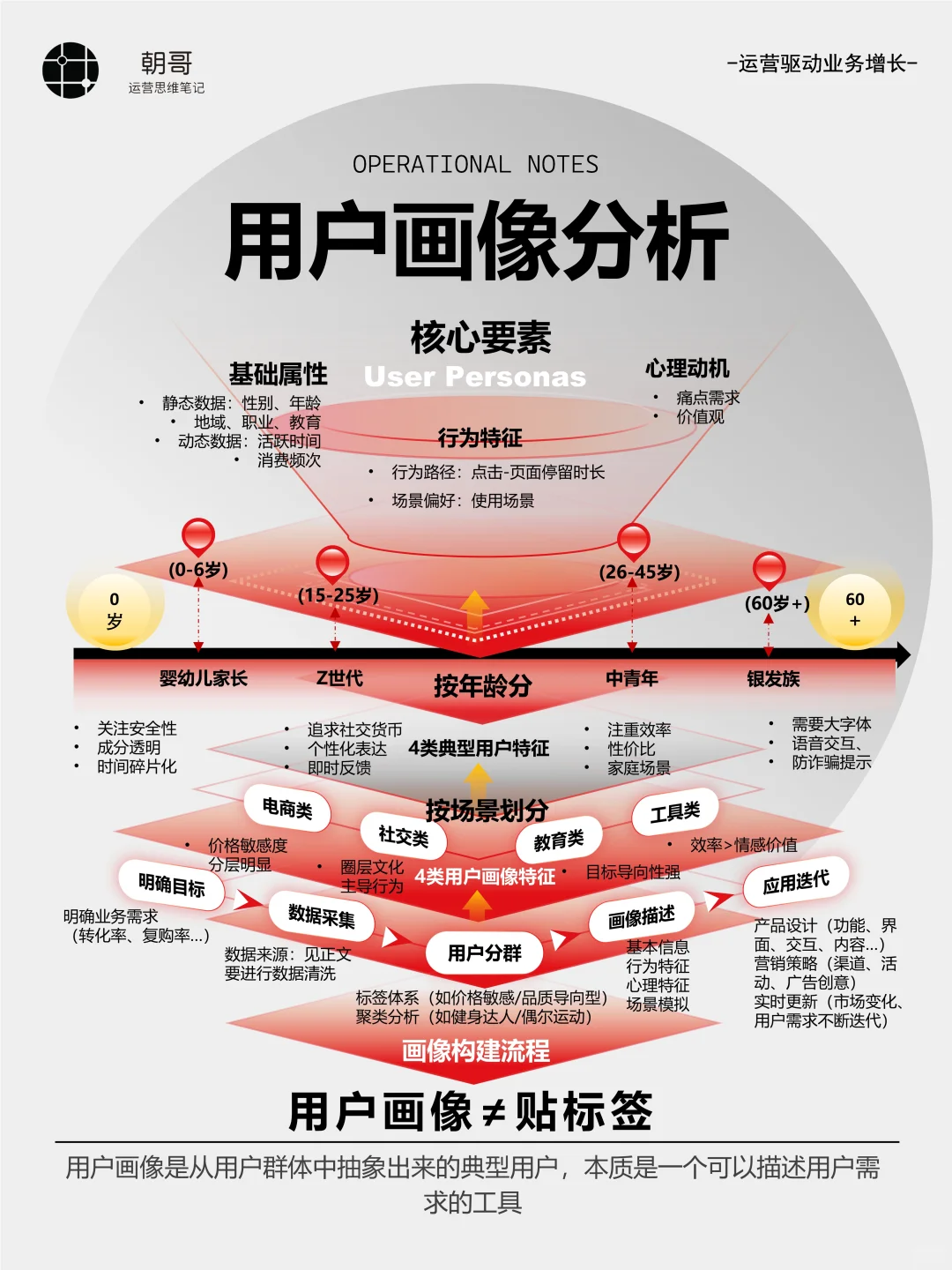

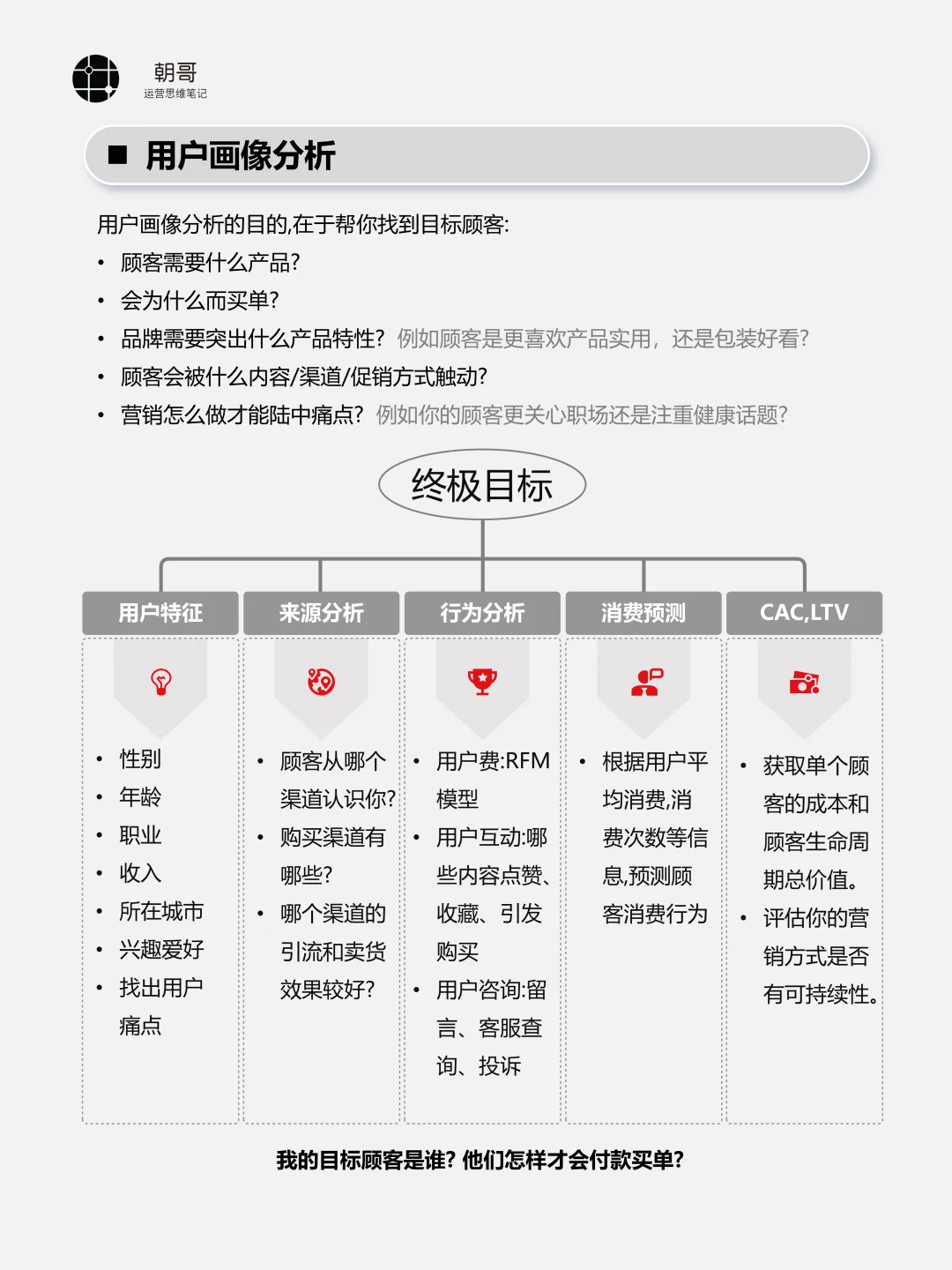

很多同学一听到“用户画像”,第一反应就是调数据——性别、年龄、地区、爱好……标签列了一堆,但最后发现:好像也没啥用?

今天想和大家聊聊用户画像分析中,几个特别容易踩的坑,以及怎么跳出这些坑,真正让画像“活”起来。

? 几个常见的“跑偏”姿势:

1️⃣ 只敢列基础数据,不敢动

比如“男性占比60%”,这个数字本身没啥用,除非你能讲清楚:男性用户和女性用户在使用行为、付费意愿上有啥不同?知道了这个比例,我们接下来能做啥?

2️⃣ 数据摆一堆,思路却没有

报告里塞满:

“男女比例3:2”

“20-25岁占40%”

“最近一周登录的有30%”

然后……就没有然后了。这些数字背后代表什么?没讲。

3️⃣ 拆得太细,反而迷失重点

一接到“流失用户画像”这种需求,就开始分性别、年龄、地区、设备、注册时间、来源渠道……拆了几十个维度,结果每个维度差异都不大,越看越懵,根本得不出有效结论。

? 那该怎么做好用户画像分析?

✨ 第一步:先问“我们到底想解决什么问题?”

用户画像是工具,不是目的。比如“新品卖得不好”,不能直接调用户数据出来漫无目的地看,而是先思考:是用户根本不感兴趣?还是他们找不到购买入口?

✨ 第二步:先做大方向验证

别一上来就拆太细。比如可以先看:是新用户不买?还是老用户不买?是某个渠道的用户特别不活跃?先锁定一个大致方向,再往下钻。

✨ 第三步:建立分析逻辑

把大问题拆成小问题,比如:

不买的用户,是根本没看到商品?还是看到了但没点击?

点击了却没买,是不是价格或页面出了问题?

这样一层层推下来,画像分析就有重点了。

✨ 第四步:有选择地获取数据

内部数据可能不全,外部数据可能有偏差,所以要有取舍。关键维度重点看,辅助维度参考看,不追求“全”,而要“准”。

✨ 第五步:自然得出结论

如果前面几步都做得扎实,结论其实是水到渠成的。你不会再纠结“男女比例3:2又怎样”,而是能说出:“男性用户更在意功能,女性用户更在意颜值,所以推荐页应该做区分”。

总之,用户画像不是标签的堆砌,而是问题的翻译器。

下次做画像前,不妨先停下来问自己:我真正想回答的业务问题是什么?

#运营 #朝哥运营思维 #运营干货 #以用户为中心 #营销策略 #用户画像分析

今天想和大家聊聊用户画像分析中,几个特别容易踩的坑,以及怎么跳出这些坑,真正让画像“活”起来。

? 几个常见的“跑偏”姿势:

1️⃣ 只敢列基础数据,不敢动

比如“男性占比60%”,这个数字本身没啥用,除非你能讲清楚:男性用户和女性用户在使用行为、付费意愿上有啥不同?知道了这个比例,我们接下来能做啥?

2️⃣ 数据摆一堆,思路却没有

报告里塞满:

“男女比例3:2”

“20-25岁占40%”

“最近一周登录的有30%”

然后……就没有然后了。这些数字背后代表什么?没讲。

3️⃣ 拆得太细,反而迷失重点

一接到“流失用户画像”这种需求,就开始分性别、年龄、地区、设备、注册时间、来源渠道……拆了几十个维度,结果每个维度差异都不大,越看越懵,根本得不出有效结论。

? 那该怎么做好用户画像分析?

✨ 第一步:先问“我们到底想解决什么问题?”

用户画像是工具,不是目的。比如“新品卖得不好”,不能直接调用户数据出来漫无目的地看,而是先思考:是用户根本不感兴趣?还是他们找不到购买入口?

✨ 第二步:先做大方向验证

别一上来就拆太细。比如可以先看:是新用户不买?还是老用户不买?是某个渠道的用户特别不活跃?先锁定一个大致方向,再往下钻。

✨ 第三步:建立分析逻辑

把大问题拆成小问题,比如:

不买的用户,是根本没看到商品?还是看到了但没点击?

点击了却没买,是不是价格或页面出了问题?

这样一层层推下来,画像分析就有重点了。

✨ 第四步:有选择地获取数据

内部数据可能不全,外部数据可能有偏差,所以要有取舍。关键维度重点看,辅助维度参考看,不追求“全”,而要“准”。

✨ 第五步:自然得出结论

如果前面几步都做得扎实,结论其实是水到渠成的。你不会再纠结“男女比例3:2又怎样”,而是能说出:“男性用户更在意功能,女性用户更在意颜值,所以推荐页应该做区分”。

总之,用户画像不是标签的堆砌,而是问题的翻译器。

下次做画像前,不妨先停下来问自己:我真正想回答的业务问题是什么?

#运营 #朝哥运营思维 #运营干货 #以用户为中心 #营销策略 #用户画像分析