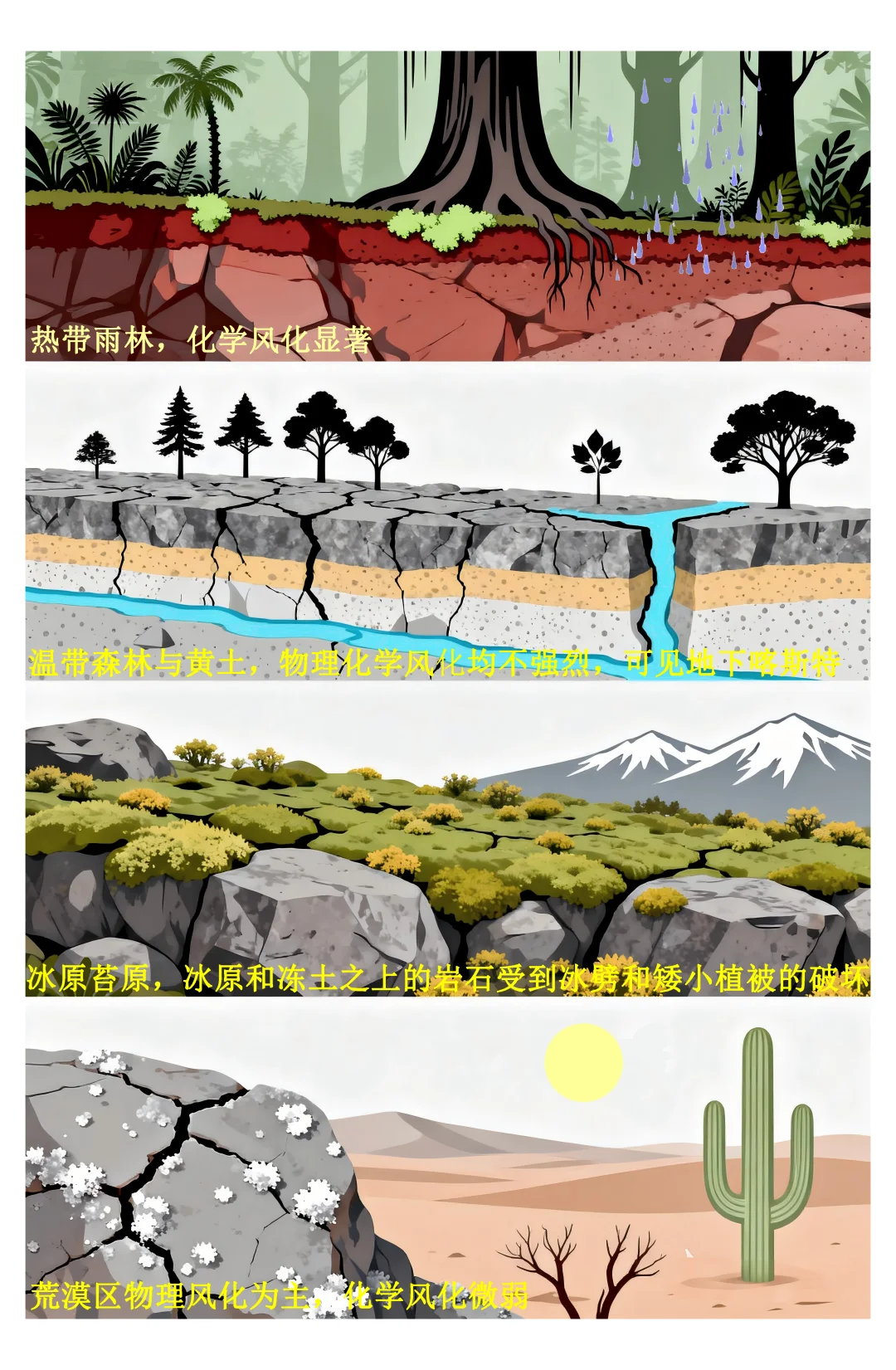

气候带通过 温度、降水、生物活动 的组合,像“配方”一样控制风化类型与强度。

1️⃣ 赤道—热带湿润带(高温+高降水+强生物)

主打风化:生物化学风化 > 水解+氧化

机制:

全年 25–30 ℃,水解速率比温带快 3–5 倍;

丰沛雨水带来 CO₂ 形成碳酸,长石→高岭土深度蚀变;

茂密森林提供大量有机酸,Fe、Al 氧化物富集,最终可形成红土型铝土矿。

结果:百米级厚风化壳,岩石“化成泥”,硅被淋失、铁铝残留。

2️⃣ 热带干湿季交替带(高温+季节性干湿+中等生物)

主打风化:干湿风化+盐风化+季节性水解

机制:

雨季吸水膨胀,旱季失水收缩,泥岩 10 次循环即可崩解;

蒸发强烈,毛细上升把盐带到地面,形成盐壳或蜂窝石;

雨季短时酸水加速碳酸盐溶蚀,出现塔状岩溶。

结果:斜坡常见“爆米花”状泥岩碎屑,谷地保留坚硬盐壳。

3️⃣ 中纬度温带(温和+降水均匀+四季分明)

主打风化:水解+碳酸化+冻融辅助

机制:

0–10 ℃ 冻融 50–90 次/年,物理裂隙先开启;

雨水含 CO₂ 生成碳酸,石灰岩溶蚀成溶沟、落水洞;

长石部分水解,形成高岭土薄层,保留岩石外形。

结果:岩溶地貌+薄层残积土,风化深度一般 <10 m。

4️⃣ 极地—高山带(低温+少降水+弱生物)

主打风化:冰劈作用 > 物理剥蚀,化学风化极弱

机制:

日温差 20–40 ℃,冻融 100+ 次/年,裂隙水结冰 207 MPa 膨胀压;

化学作用几乎停滞,仅微量氧化使岩石表面泛黄;

生物缺乏,仅有部分亚寒带地被植物。

结果:锋利岩块、多边形构造土,机械碎屑占绝对主导。#地理 #地理笔记 #地理科普 #岩石圈的物质循环

1️⃣ 赤道—热带湿润带(高温+高降水+强生物)

主打风化:生物化学风化 > 水解+氧化

机制:

全年 25–30 ℃,水解速率比温带快 3–5 倍;

丰沛雨水带来 CO₂ 形成碳酸,长石→高岭土深度蚀变;

茂密森林提供大量有机酸,Fe、Al 氧化物富集,最终可形成红土型铝土矿。

结果:百米级厚风化壳,岩石“化成泥”,硅被淋失、铁铝残留。

2️⃣ 热带干湿季交替带(高温+季节性干湿+中等生物)

主打风化:干湿风化+盐风化+季节性水解

机制:

雨季吸水膨胀,旱季失水收缩,泥岩 10 次循环即可崩解;

蒸发强烈,毛细上升把盐带到地面,形成盐壳或蜂窝石;

雨季短时酸水加速碳酸盐溶蚀,出现塔状岩溶。

结果:斜坡常见“爆米花”状泥岩碎屑,谷地保留坚硬盐壳。

3️⃣ 中纬度温带(温和+降水均匀+四季分明)

主打风化:水解+碳酸化+冻融辅助

机制:

0–10 ℃ 冻融 50–90 次/年,物理裂隙先开启;

雨水含 CO₂ 生成碳酸,石灰岩溶蚀成溶沟、落水洞;

长石部分水解,形成高岭土薄层,保留岩石外形。

结果:岩溶地貌+薄层残积土,风化深度一般 <10 m。

4️⃣ 极地—高山带(低温+少降水+弱生物)

主打风化:冰劈作用 > 物理剥蚀,化学风化极弱

机制:

日温差 20–40 ℃,冻融 100+ 次/年,裂隙水结冰 207 MPa 膨胀压;

化学作用几乎停滞,仅微量氧化使岩石表面泛黄;

生物缺乏,仅有部分亚寒带地被植物。

结果:锋利岩块、多边形构造土,机械碎屑占绝对主导。#地理 #地理笔记 #地理科普 #岩石圈的物质循环