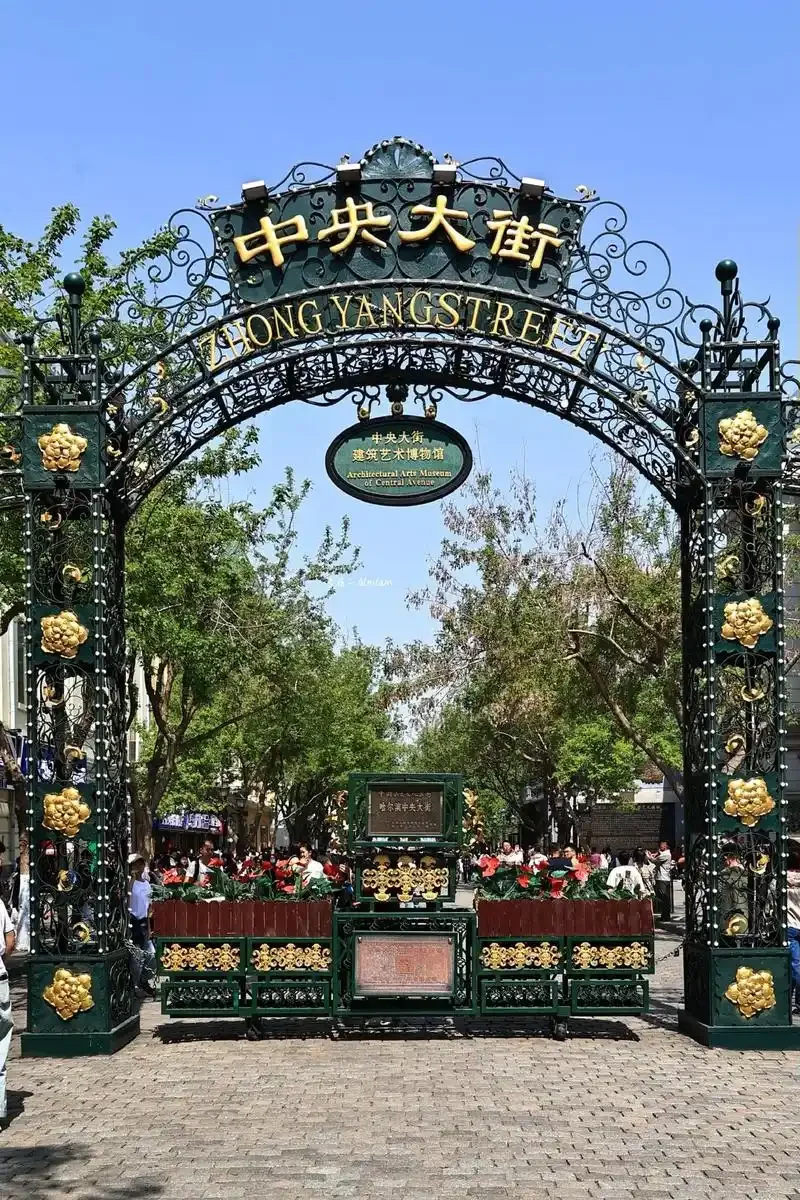

哈尔滨,我来了!这个念头在我心里盘旋了好几年,今天终于站在了中央大街的石板路上。早就在历史课本里读过你的名字——\"东方小巴黎\"\"冰城\",那些老照片里的欧式建筑和松花江上的冰灯一直在召唤我。

哈尔滨的马迭尔冰棍儿,向来是有些名声的。游人手捏一支,在中央大街上彳亍而行,旁人看了,不免也要去买一支。那冰棍儿的确是甜而凉的,奶味颇浓。人们买了,大抵先要拍照,传到网上,而后才肯下口。倒也自得其乐。

圣索菲亚大教堂前,永远挤满了拍照的人。那教堂巍峨,洋葱顶子映着日光,确是有几分异域风情。游人们排着队,一个接一个地站在同一位置,摆出相似的姿势,拍下大同小异的照片。有穿红裙子的女人,在教堂前旋转,裙摆飞扬,同伴便连按快门,说要拍出\"大片\"来。拍完一看,背景里却尽是些不相干的人头。

松花江畔的夕阳,照例是好看的。江水泛着金波,游船来来往往。岸上的人举着手机,对着落日拍个不停。拍完了,低头审视,不满意,便又举起来再拍。如此反复,直到那太阳沉下去,才悻悻然收起手机,竟忘了用眼睛好好看上一看。

道里菜市场里,红肠、列巴、格瓦斯之类摆得满满当当。游客们挤在摊前,这个也要,那个也要,仿佛不买些回去,便算不得来过哈尔滨。商贩们忙得满头是汗,手里的刀起起落落,切着红肠,秤着分量。有人买完即食,站在路边大嚼,嘴角油光光的。

哈尔滨的游人,总是这样匆匆地来,匆匆地走,带走几张照片,几支冰棍儿,留下些钞票,便算是来过了。而哈尔滨依旧在那里,冰棍儿依旧卖个不停,教堂的顶子依旧映着日光。游人们自以为捕获了哈尔滨,其实不过是哈尔滨宽容地允许他们从自己身上踩过去罢了。在锅炉厂改造的1935工业博物馆,生锈的铣床和泛黄的值班日志静静讲述着共和国长子的骄傲。

松花江的晚风送来谁家手风琴的旋律,江畔钓鱼的老爷子悠闲自得,太阳岛的湿地芦苇丛里,丹顶鹤的长腿划过水面,惊起一串水珠——这哪里是我想象中粗犷的工业城?

此刻我忽然懂了,你从来不是教科书里单薄的\"冰城\"标签,而是冒着热气的红菜汤,是中央大街面包石上深浅不一的岁月刻痕,是买甜瓜时老板一声随便尝——哈尔滨,我终于触摸到了你滚烫的心跳。

哈尔滨的马迭尔冰棍儿,向来是有些名声的。游人手捏一支,在中央大街上彳亍而行,旁人看了,不免也要去买一支。那冰棍儿的确是甜而凉的,奶味颇浓。人们买了,大抵先要拍照,传到网上,而后才肯下口。倒也自得其乐。

圣索菲亚大教堂前,永远挤满了拍照的人。那教堂巍峨,洋葱顶子映着日光,确是有几分异域风情。游人们排着队,一个接一个地站在同一位置,摆出相似的姿势,拍下大同小异的照片。有穿红裙子的女人,在教堂前旋转,裙摆飞扬,同伴便连按快门,说要拍出\"大片\"来。拍完一看,背景里却尽是些不相干的人头。

松花江畔的夕阳,照例是好看的。江水泛着金波,游船来来往往。岸上的人举着手机,对着落日拍个不停。拍完了,低头审视,不满意,便又举起来再拍。如此反复,直到那太阳沉下去,才悻悻然收起手机,竟忘了用眼睛好好看上一看。

道里菜市场里,红肠、列巴、格瓦斯之类摆得满满当当。游客们挤在摊前,这个也要,那个也要,仿佛不买些回去,便算不得来过哈尔滨。商贩们忙得满头是汗,手里的刀起起落落,切着红肠,秤着分量。有人买完即食,站在路边大嚼,嘴角油光光的。

哈尔滨的游人,总是这样匆匆地来,匆匆地走,带走几张照片,几支冰棍儿,留下些钞票,便算是来过了。而哈尔滨依旧在那里,冰棍儿依旧卖个不停,教堂的顶子依旧映着日光。游人们自以为捕获了哈尔滨,其实不过是哈尔滨宽容地允许他们从自己身上踩过去罢了。在锅炉厂改造的1935工业博物馆,生锈的铣床和泛黄的值班日志静静讲述着共和国长子的骄傲。

松花江的晚风送来谁家手风琴的旋律,江畔钓鱼的老爷子悠闲自得,太阳岛的湿地芦苇丛里,丹顶鹤的长腿划过水面,惊起一串水珠——这哪里是我想象中粗犷的工业城?

此刻我忽然懂了,你从来不是教科书里单薄的\"冰城\"标签,而是冒着热气的红菜汤,是中央大街面包石上深浅不一的岁月刻痕,是买甜瓜时老板一声随便尝——哈尔滨,我终于触摸到了你滚烫的心跳。