е…Қз–«иҚ§е…үжҹ“иүІжңүе“ӘдәӣжҠҖжңҜиҰҒзӮ№

дёҖгҖҒжҠҖжңҜеҲҶзұ»

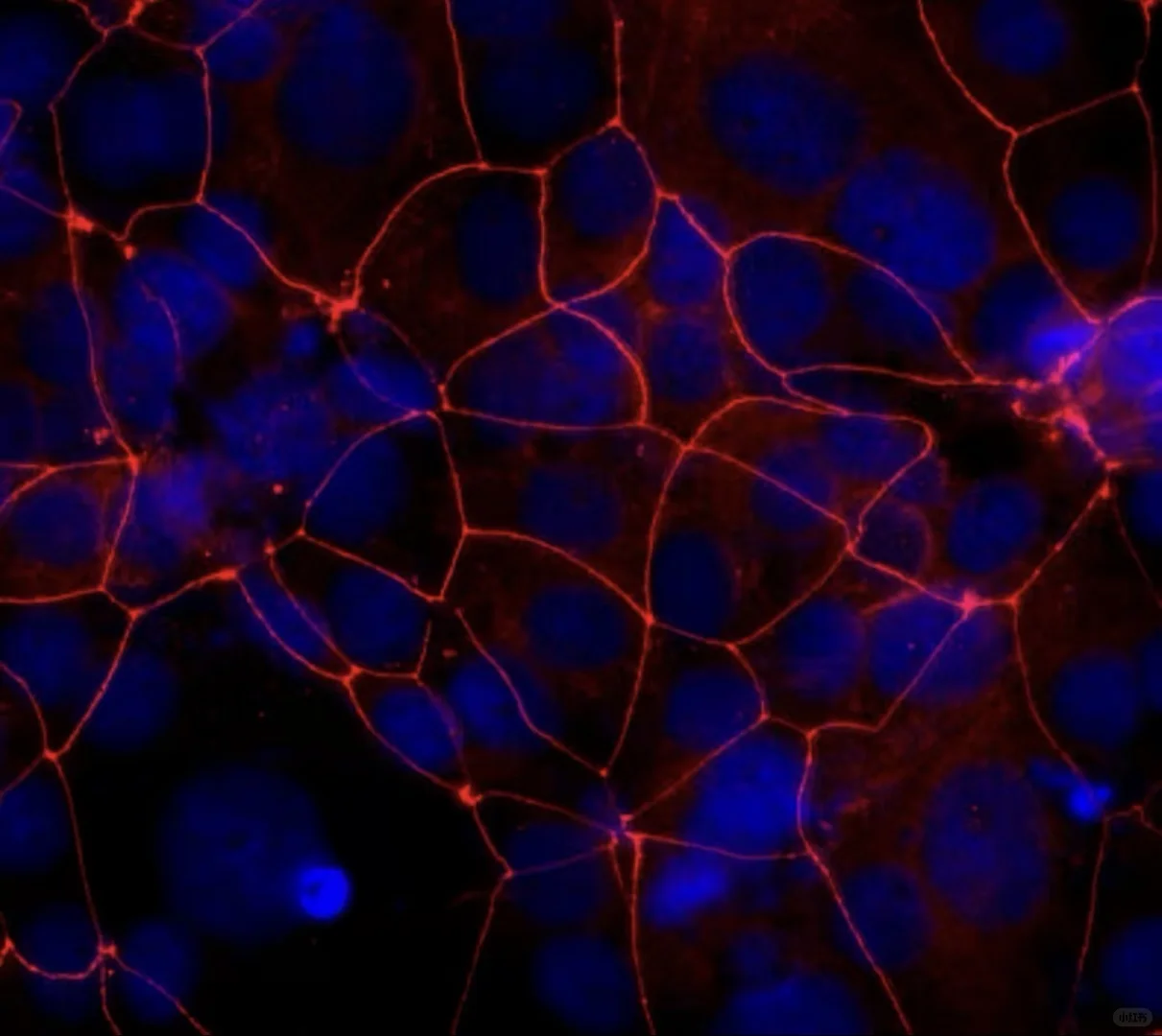

1. зӣҙжҺҘе…Қз–«иҚ§е…ү

еҺҹзҗҶпјҡиҚ§е…үзҙ зӣҙжҺҘж Үи®°дёҖжҠ—пјҢдёҺйқ¶жҠ—еҺҹз»“еҗҲеҗҺзӣҙжҺҘи§ӮеҜҹгҖӮ

дјҳзӮ№пјҡжӯҘйӘӨз®ҖеҚ•пјҢйқһзү№ејӮжҖ§з»“еҗҲе°‘гҖӮ

зјәзӮ№пјҡзҒөж•ҸеәҰиҫғдҪҺпјҢдёҖжҠ—йңҖеҚ•зӢ¬ж Үи®°гҖӮ

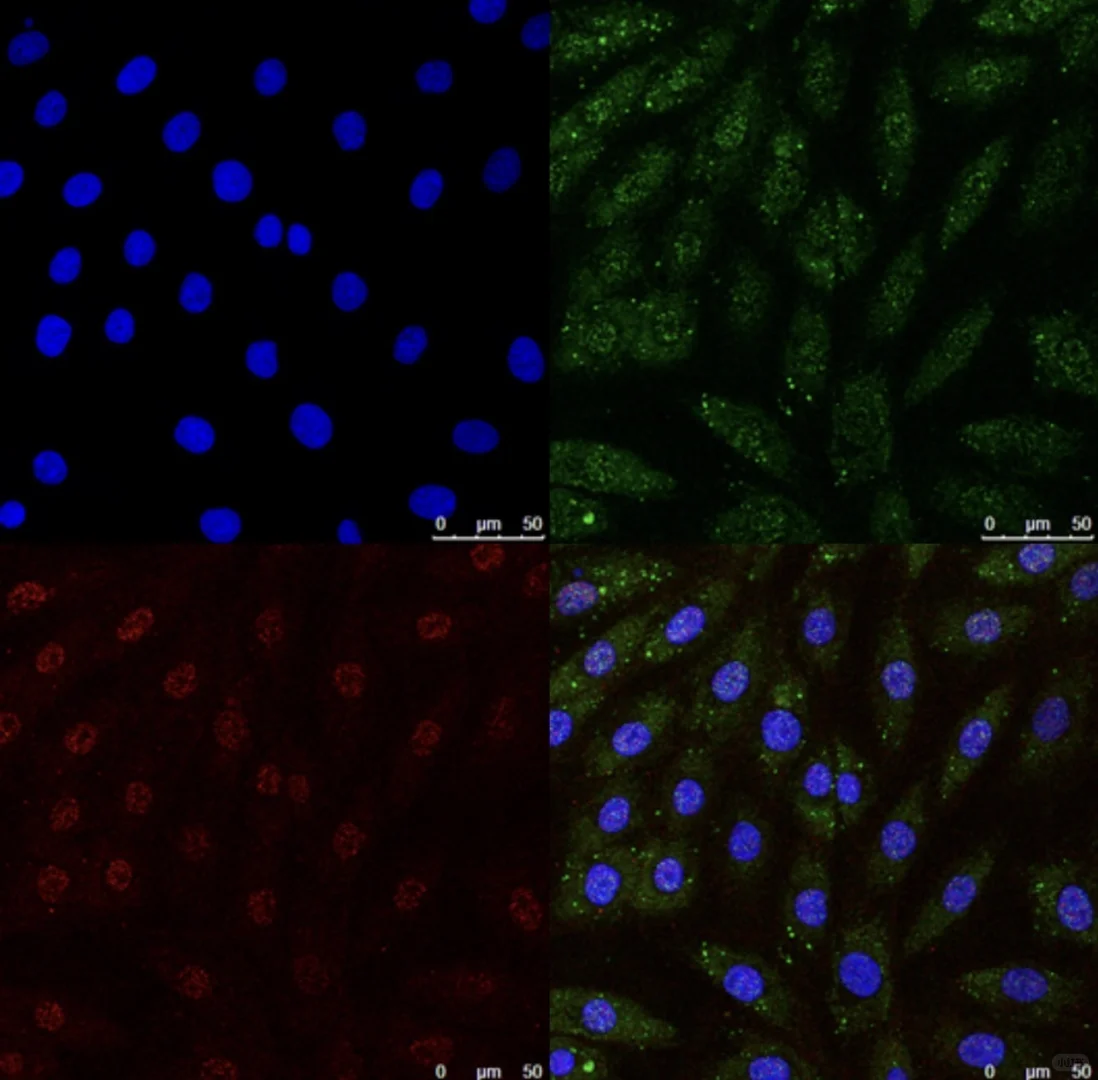

2. й—ҙжҺҘе…Қз–«иҚ§е…ү

в—Ұ еҺҹзҗҶпјҡдёҖжҠ—дёҺжҠ—еҺҹз»“еҗҲеҗҺпјҢиҚ§е…үзҙ ж Үи®°зҡ„дәҢжҠ—пјҲй’ҲеҜ№дёҖжҠ—пјүеҶҚз»“еҗҲгҖӮ

в—Ұ дјҳзӮ№пјҡдҝЎеҸ·ж”ҫеӨ§пјҢзҒөж•ҸеәҰй«ҳпјҢйҖҡз”ЁжҖ§ејәгҖӮ

в—Ұ зјәзӮ№пјҡжӯҘйӘӨиҫғеӨҡпјҢеҸҜиғҪеўһеҠ иғҢжҷҜеҷӘеЈ°гҖӮ

дәҢгҖҒе…ій”®е®һйӘҢжӯҘйӘӨеҸҠиҰҒзӮ№

1. ж ·жң¬еҲ¶еӨҮ

вҖў з»Ҷиғһж ·жң¬пјҡ

в—Ұ иҙҙеЈҒз»Ҷиғһпјҡ4%еӨҡиҒҡз”ІйҶӣеӣәе®ҡпјҲ10-15еҲҶй’ҹпјүпјҢйҖҸиҶңпјҲ0.1% Triton X-100пјҢ5еҲҶй’ҹпјүгҖӮ

в—Ұ жӮ¬жө®з»ҶиғһпјҡзҰ»еҝғеҗҺж¶ӮзүҮпјҢйҒҝе…Қз»ҶиғһдёўеӨұгҖӮ

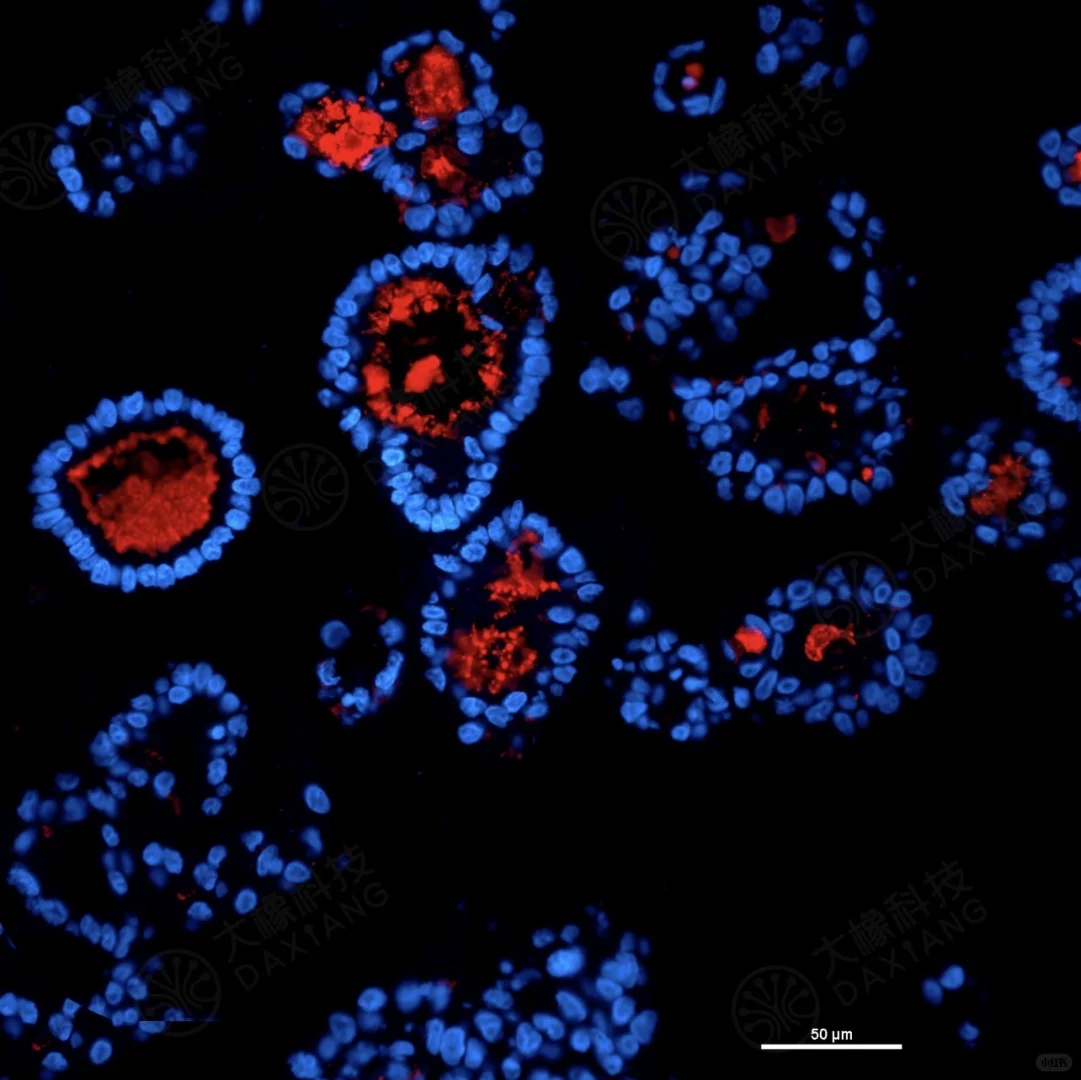

вҖў з»„з»Үж ·жң¬пјҡ

в—Ұ зҹіиңЎеҲҮзүҮйңҖи„ұиңЎгҖҒж°ҙеҢ–пјӣеҶ°еҶ»еҲҮзүҮзӣҙжҺҘеӣәе®ҡпјҢжіЁж„ҸйҳІи„ұзүҮгҖӮ

вҖў е…ій”®зӮ№пјҡ

в—Ұ йҒҝе…ҚиҝҮеәҰеӣәе®ҡпјҲжҠ—еҺҹиЎЁдҪҚеҸҜиғҪиў«жҺ©зӣ–пјүгҖӮ

в—Ұ йҖҸиҶңж—¶й—ҙйңҖдјҳеҢ–пјҲиҝҮеәҰйҖҸиҶңз ҙеқҸз»Ҷиғһз»“жһ„пјүгҖӮ

2. жҠ—дҪ“еӯөиӮІ

вҖў дёҖжҠ—йҖүжӢ©пјҡ

в—Ұ йӘҢиҜҒзү№ејӮжҖ§пјҲKOж ·жң¬жҲ–Western BlotзЎ®и®ӨпјүгҖӮ

в—Ұ зЁҖйҮҠжҜ”дҫӢйңҖйў„е®һйӘҢпјҲеёёз”Ё1:100-1:500пјүгҖӮ

вҖў еӯөиӮІжқЎд»¶пјҡ

в—Ұ 4в„ғиҝҮеӨңпјҲзү№ејӮжҖ§з»“еҗҲжӣҙдҪіпјүжҲ–е®Өжё©1-2е°Ҹж—¶гҖӮ

в—Ұ ж№ҝзӣ’еҶ…ж“ҚдҪңпјҢйҳІжӯўе№ІзҮҘгҖӮ

вҖў дәҢжҠ—йҖүжӢ©пјҡ

еҢ№й…ҚдёҖжҠ—з§ҚеұһгҖӮ

йҒҝе…ҚдәӨеҸүеҸҚеә”гҖӮ

3. иҚ§е…үж Үи®°дёҺжЈҖжөӢ

вҖў иҚ§е…үзҙ йҖүжӢ©пјҡ

в—Ұ еёёз”ЁпјҡFITCпјҲз»ҝиүІпјүгҖҒCy3пјҲзәўиүІпјүгҖҒDAPIпјҲи“қиүІж ёжҹ“пјүгҖӮ

в—Ұ еӨҡиүІе®һйӘҢпјҡйҖүжӢ©е…үи°ұдёҚйҮҚеҸ зҡ„иҚ§е…үзҙ пјҲеҰӮAlexa Fluorзі»еҲ—пјүгҖӮ

вҖў е°ҒзүҮпјҡ

в—Ұ жҠ—ж·¬зҒӯе°ҒзүҮеүӮпјҢ延缓иҚ§е…үиЎ°еҮҸгҖӮ

вҖў е…ій”®зӮ№пјҡ

в—Ұ йҒҝе…үж“ҚдҪңпјҲйҳІжӯўиҚ§е…үж·¬зҒӯпјүгҖӮ

в—Ұ и®ҫзҪ®йҳҙжҖ§еҜ№з…§пјҲжңӘеҠ дёҖжҠ—жҲ–еҗҢеһӢеҜ№з…§пјүгҖӮ

дёүгҖҒеёёи§Ғй—®йўҳеҸҠи§ЈеҶіж–№жЎҲ

1. й«ҳиғҢжҷҜеҷӘеЈ°

в—Ұ еҺҹеӣ пјҡжҠ—дҪ“жө“еәҰиҝҮй«ҳгҖҒйқһзү№ејӮжҖ§з»“еҗҲгҖҒж ·жң¬иҮӘеҸ‘иҚ§е…үгҖӮ

в—Ұ и§ЈеҶіпјҡдјҳеҢ–жҠ—дҪ“зЁҖйҮҠеәҰпјҢеўһеҠ е°Ғй—ӯж—¶й—ҙпјҲ5% BSAжҲ–иЎҖжё…пјүпјҢзј©зҹӯжӣқе…үж—¶й—ҙгҖӮ

2. дҝЎеҸ·ејұжҲ–ж— дҝЎеҸ·

в—Ұ еҺҹеӣ пјҡжҠ—еҺҹиЎЁдҪҚиў«з ҙеқҸгҖҒжҠ—дҪ“еӨұж•ҲгҖҒиҚ§е…үж·¬зҒӯгҖӮ

в—Ұ и§ЈеҶіпјҡжӣҙжҚўеӣәе®ҡж–№жі•пјҲеҰӮз”ІйҶҮжӣҝд»ЈеӨҡиҒҡз”ІйҶӣпјүпјҢйӘҢиҜҒжҠ—дҪ“жҙ»жҖ§пјҢж–°йІңй…ҚеҲ¶иҚ§е…үдәҢжҠ—гҖӮ

3. йқһзү№ејӮжҖ§жҹ“иүІ

в—Ұ еҺҹеӣ пјҡдәҢжҠ—дәӨеҸүеҸҚеә”гҖҒеҶ…жәҗжҖ§IgGз»“еҗҲгҖӮ

в—Ұ и§ЈеҶіпјҡдҪҝз”Ёз§Қеұһзү№ејӮжҖ§дәҢжҠ—пјҢйў„еҗёйҷ„дәҢжҠ—жҲ–йҳ»ж–ӯеҶ…жәҗжҖ§IgGпјҲеҰӮеұұзҫҠиЎҖжё…пјүгҖӮ

4. иҚ§е…үж·¬зҒӯеҝ«

в—Ұ еҺҹеӣ пјҡе°ҒзүҮдёҚеҪ“жҲ–е…үз…§иҝҮеәҰгҖӮ

в—Ұ и§ЈеҶіпјҡдҪҝз”ЁжҠ—ж·¬зҒӯеүӮпјҢйҒҝе…үдҝқеӯҳж ·жң¬гҖӮ

дёҖгҖҒжҠҖжңҜеҲҶзұ»

1. зӣҙжҺҘе…Қз–«иҚ§е…ү

еҺҹзҗҶпјҡиҚ§е…үзҙ зӣҙжҺҘж Үи®°дёҖжҠ—пјҢдёҺйқ¶жҠ—еҺҹз»“еҗҲеҗҺзӣҙжҺҘи§ӮеҜҹгҖӮ

дјҳзӮ№пјҡжӯҘйӘӨз®ҖеҚ•пјҢйқһзү№ејӮжҖ§з»“еҗҲе°‘гҖӮ

зјәзӮ№пјҡзҒөж•ҸеәҰиҫғдҪҺпјҢдёҖжҠ—йңҖеҚ•зӢ¬ж Үи®°гҖӮ

2. й—ҙжҺҘе…Қз–«иҚ§е…ү

в—Ұ еҺҹзҗҶпјҡдёҖжҠ—дёҺжҠ—еҺҹз»“еҗҲеҗҺпјҢиҚ§е…үзҙ ж Үи®°зҡ„дәҢжҠ—пјҲй’ҲеҜ№дёҖжҠ—пјүеҶҚз»“еҗҲгҖӮ

в—Ұ дјҳзӮ№пјҡдҝЎеҸ·ж”ҫеӨ§пјҢзҒөж•ҸеәҰй«ҳпјҢйҖҡз”ЁжҖ§ејәгҖӮ

в—Ұ зјәзӮ№пјҡжӯҘйӘӨиҫғеӨҡпјҢеҸҜиғҪеўһеҠ иғҢжҷҜеҷӘеЈ°гҖӮ

дәҢгҖҒе…ій”®е®һйӘҢжӯҘйӘӨеҸҠиҰҒзӮ№

1. ж ·жң¬еҲ¶еӨҮ

вҖў з»Ҷиғһж ·жң¬пјҡ

в—Ұ иҙҙеЈҒз»Ҷиғһпјҡ4%еӨҡиҒҡз”ІйҶӣеӣәе®ҡпјҲ10-15еҲҶй’ҹпјүпјҢйҖҸиҶңпјҲ0.1% Triton X-100пјҢ5еҲҶй’ҹпјүгҖӮ

в—Ұ жӮ¬жө®з»ҶиғһпјҡзҰ»еҝғеҗҺж¶ӮзүҮпјҢйҒҝе…Қз»ҶиғһдёўеӨұгҖӮ

вҖў з»„з»Үж ·жң¬пјҡ

в—Ұ зҹіиңЎеҲҮзүҮйңҖи„ұиңЎгҖҒж°ҙеҢ–пјӣеҶ°еҶ»еҲҮзүҮзӣҙжҺҘеӣәе®ҡпјҢжіЁж„ҸйҳІи„ұзүҮгҖӮ

вҖў е…ій”®зӮ№пјҡ

в—Ұ йҒҝе…ҚиҝҮеәҰеӣәе®ҡпјҲжҠ—еҺҹиЎЁдҪҚеҸҜиғҪиў«жҺ©зӣ–пјүгҖӮ

в—Ұ йҖҸиҶңж—¶й—ҙйңҖдјҳеҢ–пјҲиҝҮеәҰйҖҸиҶңз ҙеқҸз»Ҷиғһз»“жһ„пјүгҖӮ

2. жҠ—дҪ“еӯөиӮІ

вҖў дёҖжҠ—йҖүжӢ©пјҡ

в—Ұ йӘҢиҜҒзү№ејӮжҖ§пјҲKOж ·жң¬жҲ–Western BlotзЎ®и®ӨпјүгҖӮ

в—Ұ зЁҖйҮҠжҜ”дҫӢйңҖйў„е®һйӘҢпјҲеёёз”Ё1:100-1:500пјүгҖӮ

вҖў еӯөиӮІжқЎд»¶пјҡ

в—Ұ 4в„ғиҝҮеӨңпјҲзү№ејӮжҖ§з»“еҗҲжӣҙдҪіпјүжҲ–е®Өжё©1-2е°Ҹж—¶гҖӮ

в—Ұ ж№ҝзӣ’еҶ…ж“ҚдҪңпјҢйҳІжӯўе№ІзҮҘгҖӮ

вҖў дәҢжҠ—йҖүжӢ©пјҡ

еҢ№й…ҚдёҖжҠ—з§ҚеұһгҖӮ

йҒҝе…ҚдәӨеҸүеҸҚеә”гҖӮ

3. иҚ§е…үж Үи®°дёҺжЈҖжөӢ

вҖў иҚ§е…үзҙ йҖүжӢ©пјҡ

в—Ұ еёёз”ЁпјҡFITCпјҲз»ҝиүІпјүгҖҒCy3пјҲзәўиүІпјүгҖҒDAPIпјҲи“қиүІж ёжҹ“пјүгҖӮ

в—Ұ еӨҡиүІе®һйӘҢпјҡйҖүжӢ©е…үи°ұдёҚйҮҚеҸ зҡ„иҚ§е…үзҙ пјҲеҰӮAlexa Fluorзі»еҲ—пјүгҖӮ

вҖў е°ҒзүҮпјҡ

в—Ұ жҠ—ж·¬зҒӯе°ҒзүҮеүӮпјҢ延缓иҚ§е…үиЎ°еҮҸгҖӮ

вҖў е…ій”®зӮ№пјҡ

в—Ұ йҒҝе…үж“ҚдҪңпјҲйҳІжӯўиҚ§е…үж·¬зҒӯпјүгҖӮ

в—Ұ и®ҫзҪ®йҳҙжҖ§еҜ№з…§пјҲжңӘеҠ дёҖжҠ—жҲ–еҗҢеһӢеҜ№з…§пјүгҖӮ

дёүгҖҒеёёи§Ғй—®йўҳеҸҠи§ЈеҶіж–№жЎҲ

1. й«ҳиғҢжҷҜеҷӘеЈ°

в—Ұ еҺҹеӣ пјҡжҠ—дҪ“жө“еәҰиҝҮй«ҳгҖҒйқһзү№ејӮжҖ§з»“еҗҲгҖҒж ·жң¬иҮӘеҸ‘иҚ§е…үгҖӮ

в—Ұ и§ЈеҶіпјҡдјҳеҢ–жҠ—дҪ“зЁҖйҮҠеәҰпјҢеўһеҠ е°Ғй—ӯж—¶й—ҙпјҲ5% BSAжҲ–иЎҖжё…пјүпјҢзј©зҹӯжӣқе…үж—¶й—ҙгҖӮ

2. дҝЎеҸ·ејұжҲ–ж— дҝЎеҸ·

в—Ұ еҺҹеӣ пјҡжҠ—еҺҹиЎЁдҪҚиў«з ҙеқҸгҖҒжҠ—дҪ“еӨұж•ҲгҖҒиҚ§е…үж·¬зҒӯгҖӮ

в—Ұ и§ЈеҶіпјҡжӣҙжҚўеӣәе®ҡж–№жі•пјҲеҰӮз”ІйҶҮжӣҝд»ЈеӨҡиҒҡз”ІйҶӣпјүпјҢйӘҢиҜҒжҠ—дҪ“жҙ»жҖ§пјҢж–°йІңй…ҚеҲ¶иҚ§е…үдәҢжҠ—гҖӮ

3. йқһзү№ејӮжҖ§жҹ“иүІ

в—Ұ еҺҹеӣ пјҡдәҢжҠ—дәӨеҸүеҸҚеә”гҖҒеҶ…жәҗжҖ§IgGз»“еҗҲгҖӮ

в—Ұ и§ЈеҶіпјҡдҪҝз”Ёз§Қеұһзү№ејӮжҖ§дәҢжҠ—пјҢйў„еҗёйҷ„дәҢжҠ—жҲ–йҳ»ж–ӯеҶ…жәҗжҖ§IgGпјҲеҰӮеұұзҫҠиЎҖжё…пјүгҖӮ

4. иҚ§е…үж·¬зҒӯеҝ«

в—Ұ еҺҹеӣ пјҡе°ҒзүҮдёҚеҪ“жҲ–е…үз…§иҝҮеәҰгҖӮ

в—Ұ и§ЈеҶіпјҡдҪҝз”ЁжҠ—ж·¬зҒӯеүӮпјҢйҒҝе…үдҝқеӯҳж ·жң¬гҖӮ