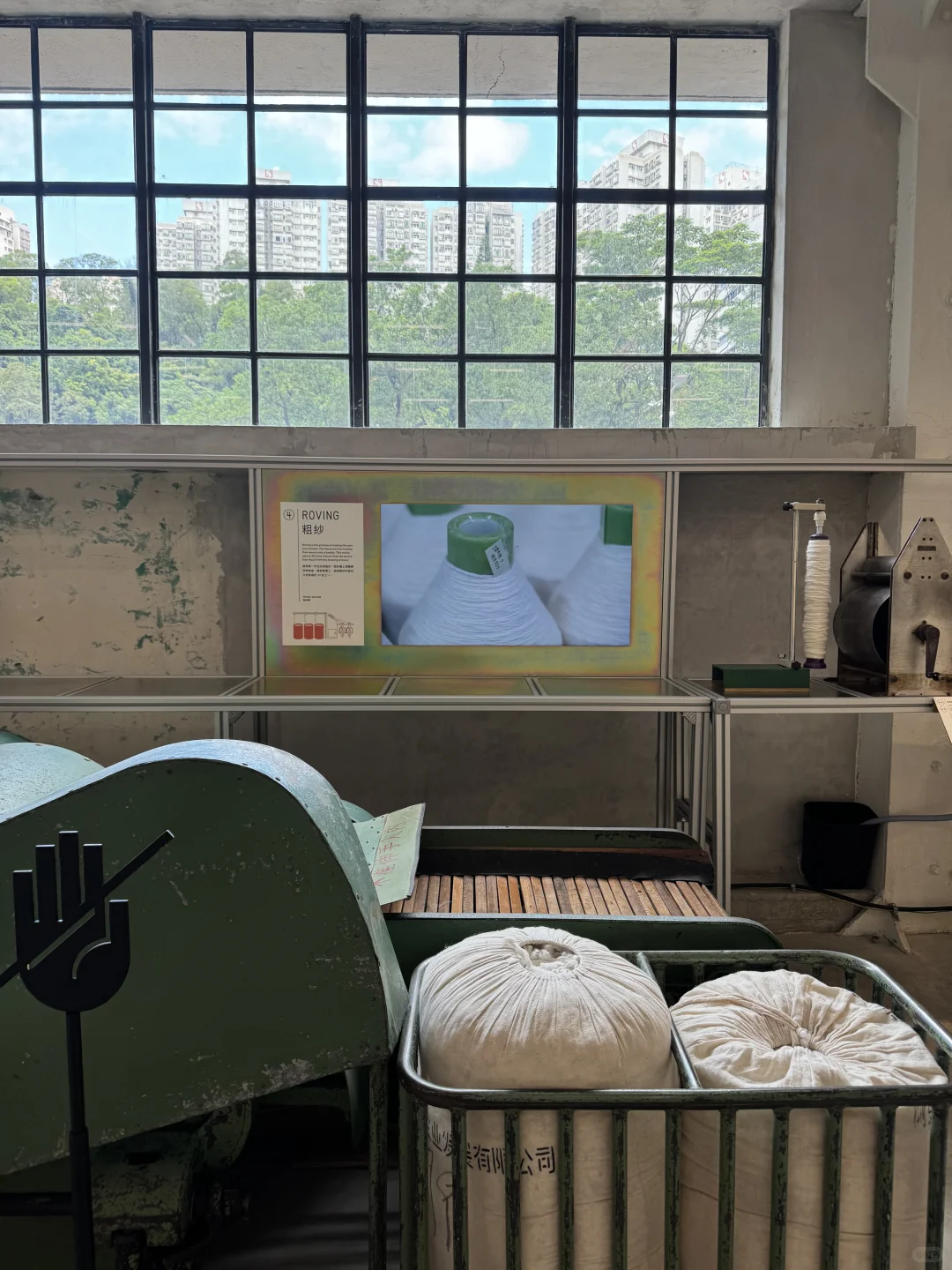

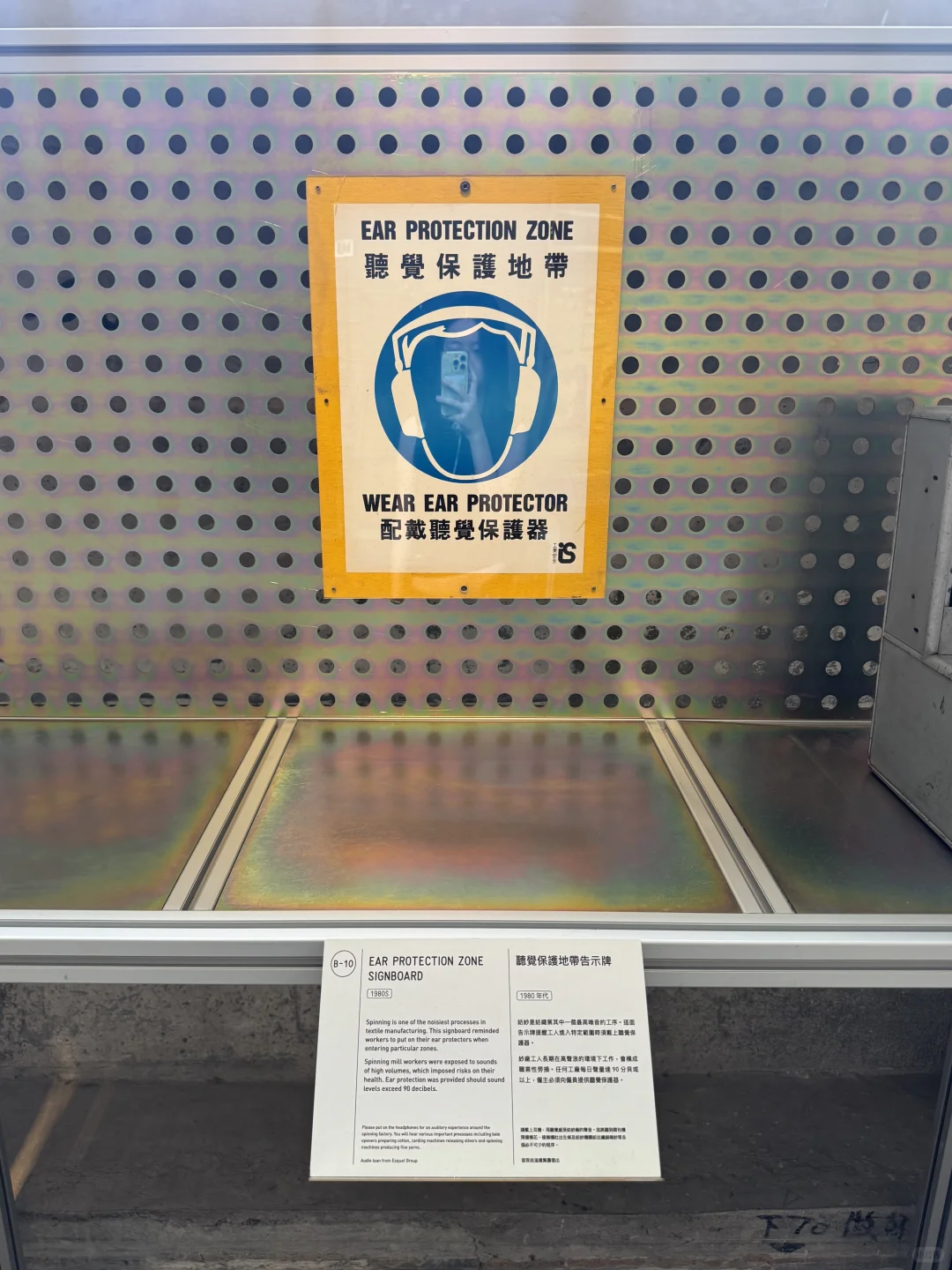

这次来香港最喜欢的就是CHAT六厂。常设的展厅里用机器、技术和劳动来回望这个建筑的前身“南丰纱厂”的历史。喜欢展示架使用的金属材料,经过了处理,在旧机器旁边不会显得过新。而且每天都有纺纱工作坊,可以用双手去体验。展厅外还有一小块耕地种植纺织和染料相关的植物。

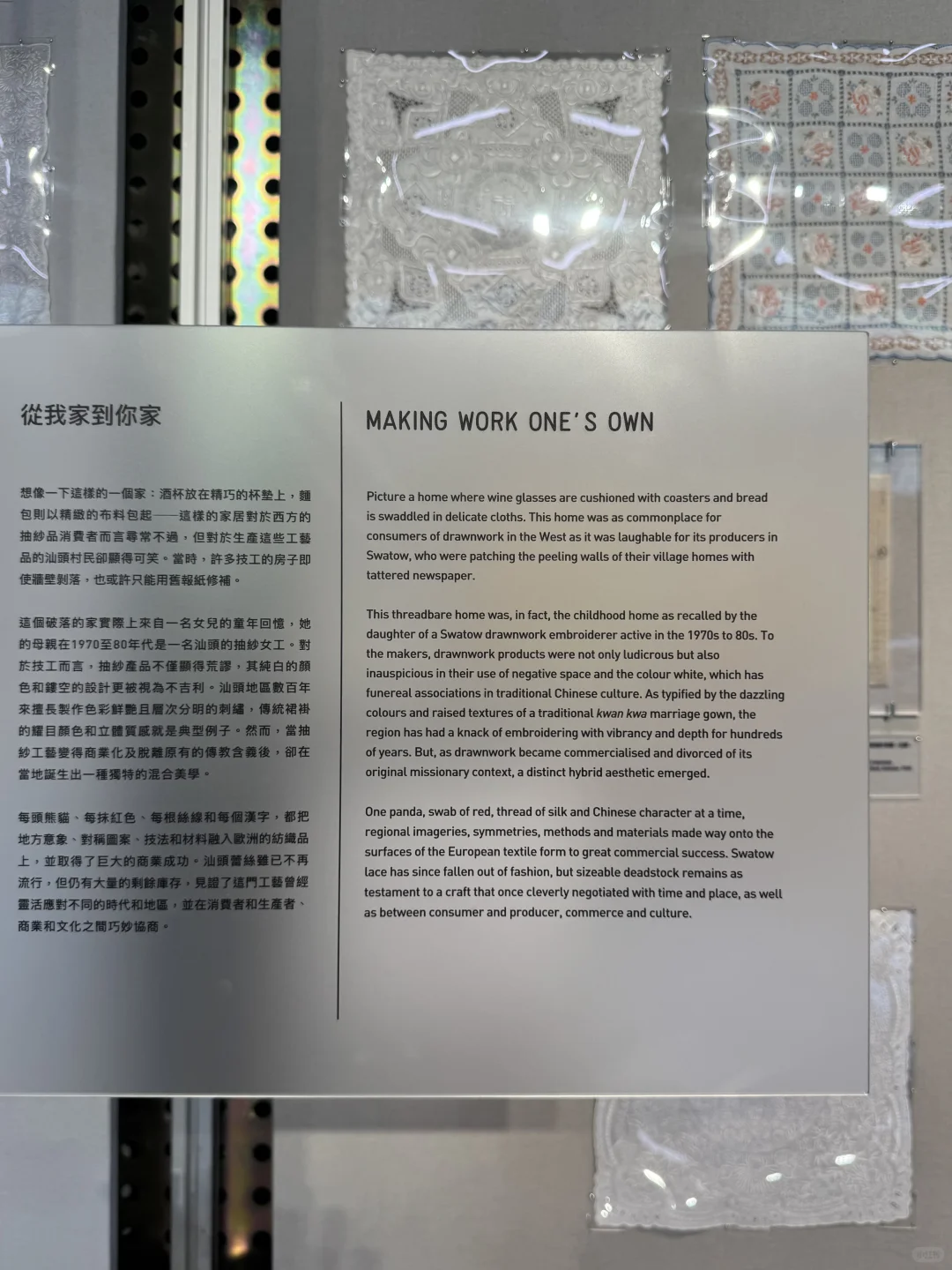

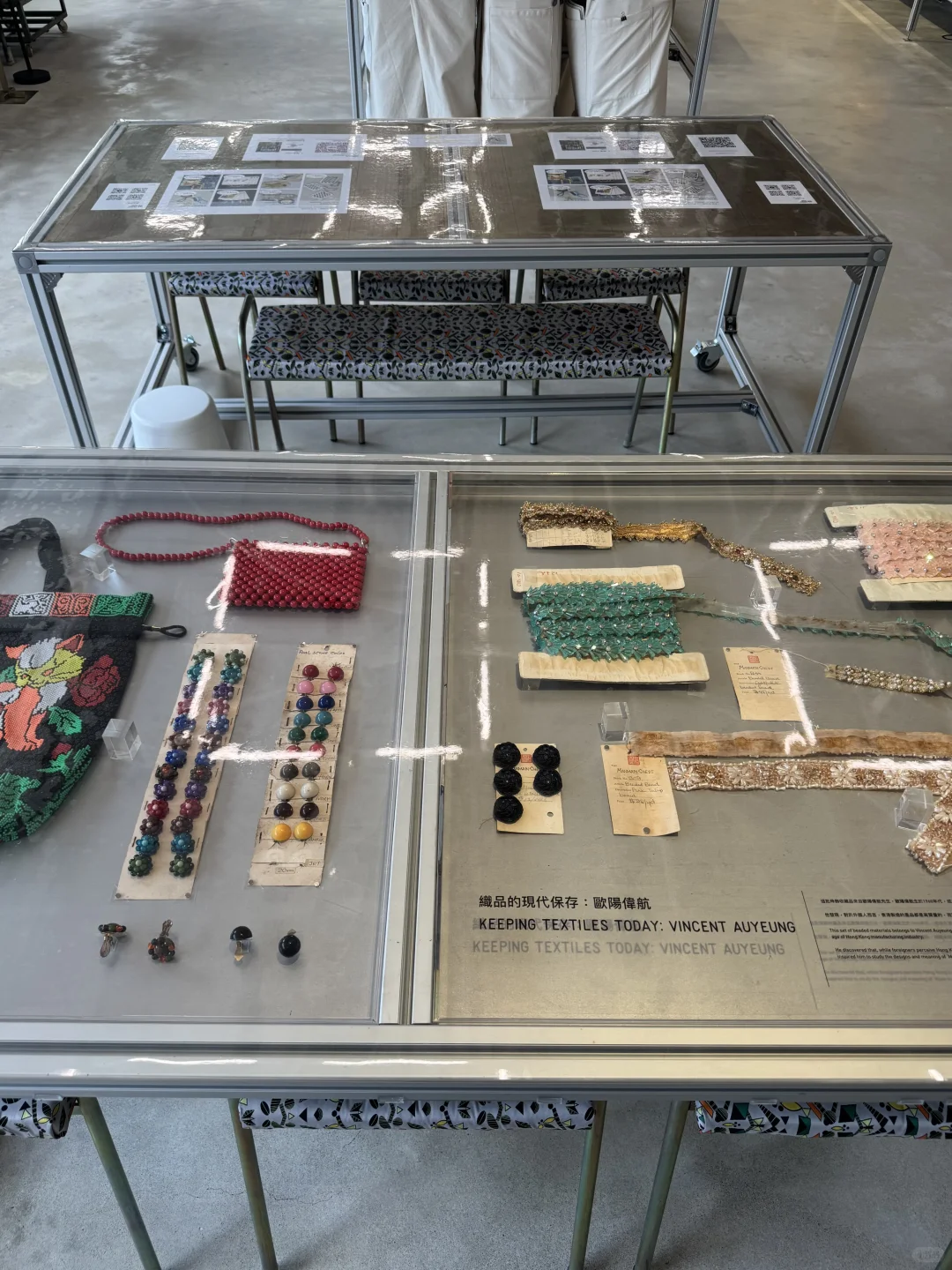

另外一半的主题是“忙碌的针脚”。以劳动的个体,她们的人生故事为引子,展示那些在香港生产,进入世界贸易流动的商品。

整体是无可挑剔的档案展,通过文字、物质和影像完成完整的叙事,又能回归到劳动者本身,布展的审美也非常好。

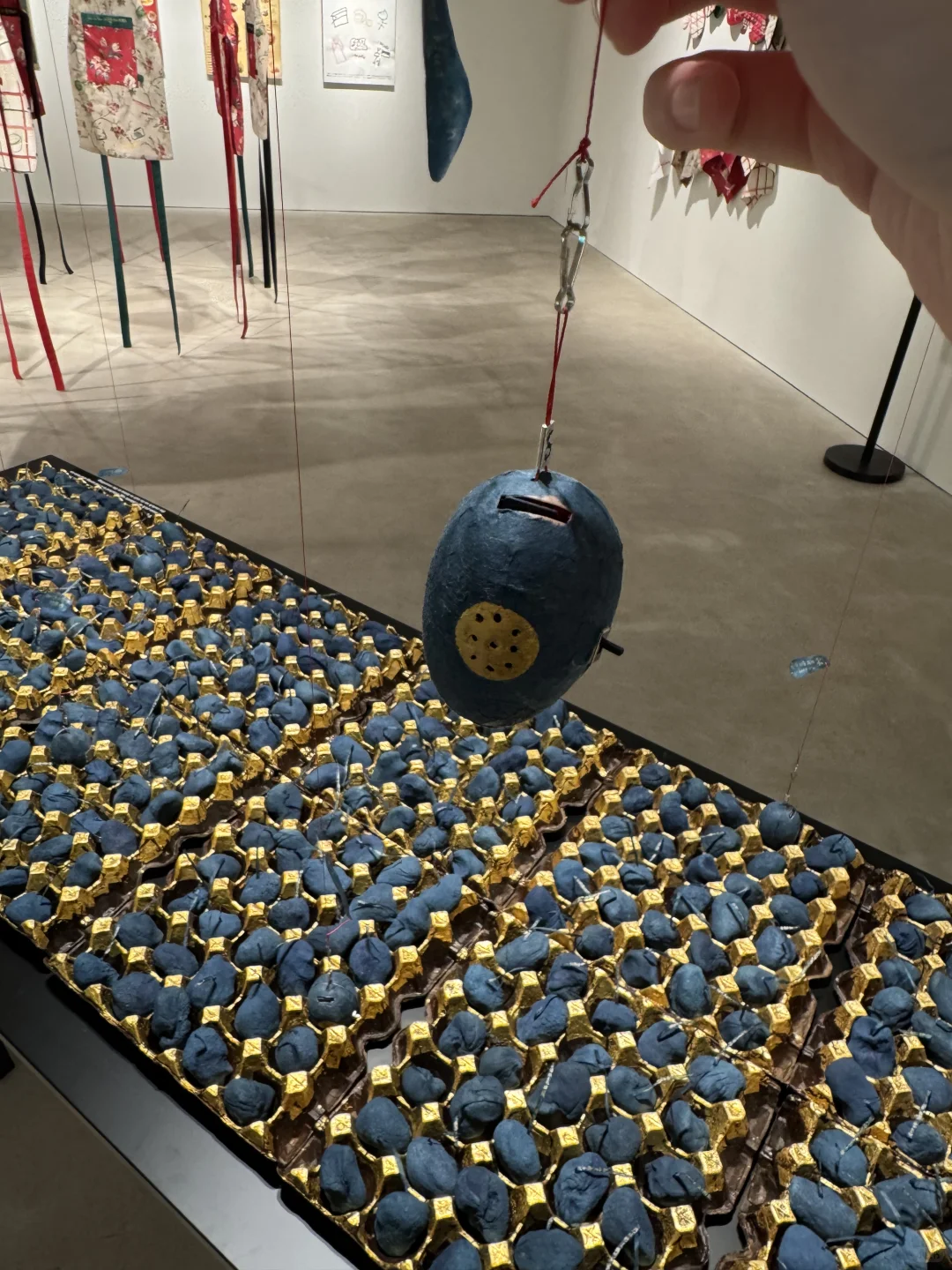

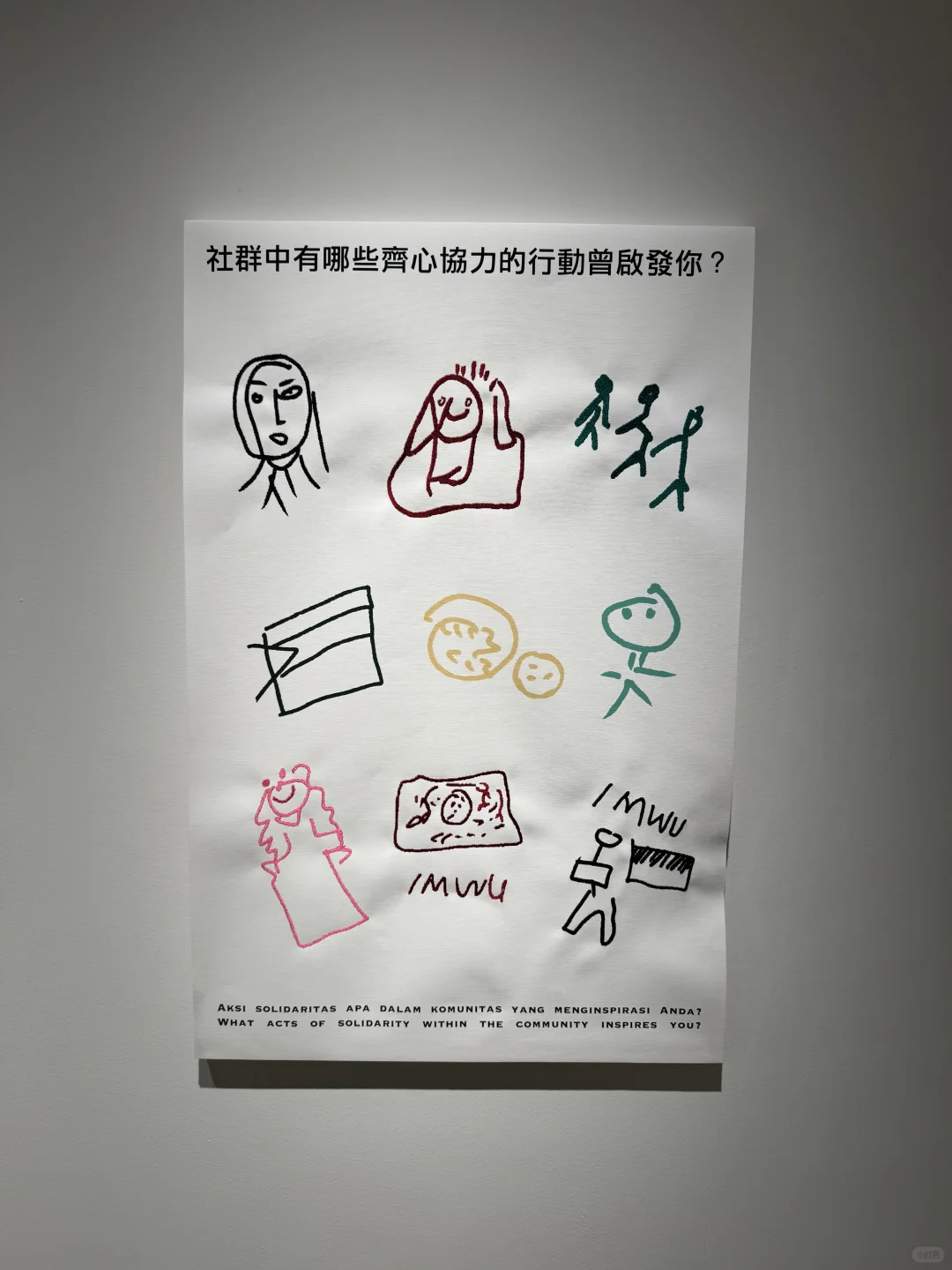

“織浪者:浮遊相聚”也很不错,Ruangrupa成员的策展以纺织为线链接起泛东南亚社群。因为最近一直在康乐村做调研总是在接触各种面料和辅料,所以看到材料就感觉很亲切。这些作品有关于客家跳童的神衫、靛蓝染料、本地菲佣、印尼岛屿的纺织表达等等。

真的很容易被纺织作为媒介的作品打动,我觉得是很亲密的表达,会想到小时候外婆给我织的毛衣。它既是工厂里的生产工具,也可以是家庭内部的出于爱的劳动。

作品里能感觉到纺织者在其中付出的情感和时间,纹样和针脚是有意识和无意识的叙事记录,日常生活的档案。

最近越来越不想从智性的角度看艺术,懒得读那些掉书袋又晦涩的statement,更在意能不能从最直觉的层面感受到能量,纯粹当成一种灵性体验。

另外打动我的点是现场看起来是安保的叔叔主动来引导我使用互动装置。之前在国内看展也经常不知道怎么使用互动装置,但询问保安也总是不清楚,因为所在的空间其实并不向他们敞开,他们不只是不知道要怎么使用,也不会理解这个空间在发生什么。当各个展览在开始谈论社会议题的时候却做不到去关怀为展览工作的人。

还有一个展厅是谢淑婷的open studio,是对于已经废弃的葵涌公立学校的追溯。校友口述史处理得非常亲切,就在上学时候的课桌上摆放,还有一个可爱的小巧思是桌洞里的微缩世界,和叙述相呼应。在展览之外,也有组织校友一起种植昔日校舍的常见植物,提炼出自然染料,又回到了纺织的主题。

CHAT六厂关注纺织艺术,和空间相呼应,成为地方记忆的延续。最重要的是它呈现的公共看得懂的艺术,可以参与的活动,是真正承担起公共教育与社区链接的文化地标。来看展还可以一起逛一下南丰纱厂商业体的部分,以可持续为理念,也是很好的工业遗产活化案例。

#香港看展 #小红书艺术发光计划

另外一半的主题是“忙碌的针脚”。以劳动的个体,她们的人生故事为引子,展示那些在香港生产,进入世界贸易流动的商品。

整体是无可挑剔的档案展,通过文字、物质和影像完成完整的叙事,又能回归到劳动者本身,布展的审美也非常好。

“織浪者:浮遊相聚”也很不错,Ruangrupa成员的策展以纺织为线链接起泛东南亚社群。因为最近一直在康乐村做调研总是在接触各种面料和辅料,所以看到材料就感觉很亲切。这些作品有关于客家跳童的神衫、靛蓝染料、本地菲佣、印尼岛屿的纺织表达等等。

真的很容易被纺织作为媒介的作品打动,我觉得是很亲密的表达,会想到小时候外婆给我织的毛衣。它既是工厂里的生产工具,也可以是家庭内部的出于爱的劳动。

作品里能感觉到纺织者在其中付出的情感和时间,纹样和针脚是有意识和无意识的叙事记录,日常生活的档案。

最近越来越不想从智性的角度看艺术,懒得读那些掉书袋又晦涩的statement,更在意能不能从最直觉的层面感受到能量,纯粹当成一种灵性体验。

另外打动我的点是现场看起来是安保的叔叔主动来引导我使用互动装置。之前在国内看展也经常不知道怎么使用互动装置,但询问保安也总是不清楚,因为所在的空间其实并不向他们敞开,他们不只是不知道要怎么使用,也不会理解这个空间在发生什么。当各个展览在开始谈论社会议题的时候却做不到去关怀为展览工作的人。

还有一个展厅是谢淑婷的open studio,是对于已经废弃的葵涌公立学校的追溯。校友口述史处理得非常亲切,就在上学时候的课桌上摆放,还有一个可爱的小巧思是桌洞里的微缩世界,和叙述相呼应。在展览之外,也有组织校友一起种植昔日校舍的常见植物,提炼出自然染料,又回到了纺织的主题。

CHAT六厂关注纺织艺术,和空间相呼应,成为地方记忆的延续。最重要的是它呈现的公共看得懂的艺术,可以参与的活动,是真正承担起公共教育与社区链接的文化地标。来看展还可以一起逛一下南丰纱厂商业体的部分,以可持续为理念,也是很好的工业遗产活化案例。

#香港看展 #小红书艺术发光计划