储能电池需求快速提升也带来隔膜需求的放量。根据机构测算,2025 年全球储能锂电池出货量有望达到 606GWh,按照 0.15 亿平米/GWh 锂电池隔膜消耗量计算,仅储能电池带来的隔膜需求可超 110 亿平。

投顾支持 | 于晓明

执业证书编号:A0680622030012

通过本公众号发布的观点和信息仅供陕西巨丰投资资讯有限责任公司(下称“巨丰投顾”)客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的特定客户参考。因本公众号暂时无法设置访问限制,若您并非巨丰投顾客户,为控制投资风险,请您取消关注,请勿订阅、接收或使用本公众号中的任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!

自2020 年下半年以来,玻纤行业在风电、汽车轻量化等新能源领域需求大幅提升下,景气高涨,玻纤产品价格创出新高,企业盈利水平也大幅增长。行业景气也催动企业投资扩产的热情,2020-2022 年行业的新增产能为 61.4、90.0 和 94.0 万吨。

玻纤:2023 年供需匹配度高,行业或景气回升

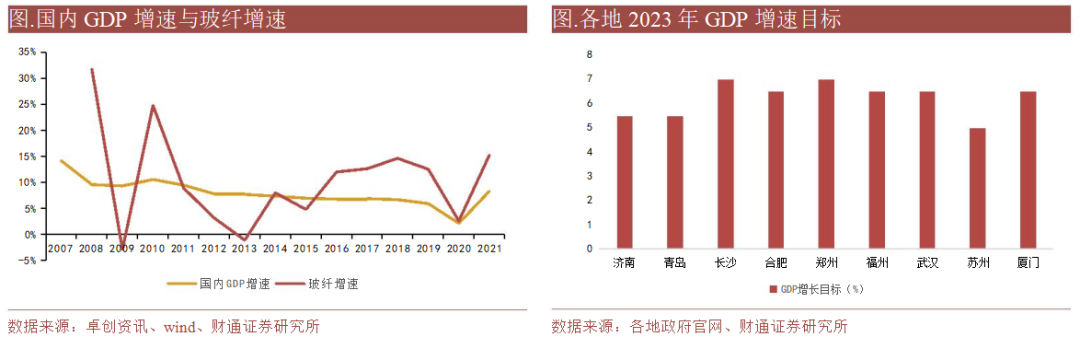

玻纤需求与工业产值增速强相关,2023 年经济回暖构筑玻纤需求基本盘。过去由于玻纤的下游应用领域窄,与宏观经济整体相关性较低,近年来玻纤行业通过技术创新、智能制造等举措不断提高产品性价比,拓展应用领域,增强对传统材料的替代性,渗透到国民经济的各个组成部分,玻纤需求与整体经济相关性提高,根据近几年数据来看,玻纤增速与 GDP 增速比值大约在 2.0 左右。

看2023 年我国经济增长情况,近期多个城市及地区公布 2023 年经济增长目标,其生产总值目标增速最低为 5%,绝大部分城市目标增速在 6.5%-7.5%之间,GDP增速的高增,也有望带来各行业景气的回归,从而提振玻纤需求。

叶片:长期碳中和支撑风电发展,叶片需求稳步提升

从政策端看,2022年 6 月,国家发展改革委、国家能源局等 9 部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,在 2030 年非化石能源消费占比达到 25%左右和风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的基础上提出更高的 2035 年远景目标,按照 2025 年非化石能源消费占比 20%左右任务要求,大力推动可再生能源发电开发利用,积极扩大可再生能源非电利用规模。

从我国历年风电装机量来看,2017-2022 年我国年风电新增装机量从 15.03GW上升至37.63GW,CAGR为20.15%。其中2020-2021年新增装机达 71.48/47.57GW,主要系陆上风电和海上风电国家补贴政策相继告终,国内开启抢装潮。未来看,碳中和打开长期需求,到 2025 年我国风电新增装机量或超 100GW,到 2030 年我国风电新增装机量或超 150GW,支撑整体叶片需求稳步提升。

锂电隔膜:需求产能同步扩张,供需维持良性

短期:“地补”接力“国补”、免税政策延期,新能源汽车产销或将维持高增速。2021 年末,财政部等四部委联合发布《关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,文件明确新能源汽车补贴将于 2022 年 12 月 31 日终止,至此延续 13 年之久的新能源汽车“国补”政策正式退出,但各地政府普遍出台地方性补贴政策以支持新能源汽车的持续发展。2022 年 9 月相关部门发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》,明确将力度更大的免征车辆购置税政策延续至2023 年末。在地方性补贴接力国补、购置税免征政策延续的背景下,预计短期内新能源汽车产销量仍将维持较高增速。

根据机构测算,2025 年全球动力电池需求量有望达到 1500GWh,其中 2023-2025年各年度的出货量同比增幅将分别为 40%/35%/30%,按照 0.15 亿平米/GWh 锂电池隔膜消耗量测算 2025 年动力电池带来的需求超 280 亿平,锂电池隔膜也有望在中长期保持景气度扩张。

长期:储能接力动力电池,开启新一轮增长。风光发电受环境影响天然具有不稳定性和不确定性,而储能的使用则将有效解决这一部分问题,一方面平滑发电的波动性,另一方面与用电的谷峰错开从而获得更高的电价。根据能量存储方式的不同,储能可以分为机械储能、电气储能、电化学储能、热储能和化学储能五大类。从储能方式的占比来看,抽水蓄能占比最大为86.3%,新型储能(主要是化学储能)占比 12.5%。

储能电池需求快速提升也带来隔膜需求的放量。根据机构测算,2025 年全球储能锂电池出货量有望达到 606GWh,按照 0.15 亿平米/GWh 锂电池隔膜消耗量计算,仅储能电池带来的隔膜需求可超 110 亿平。

今天带来这么一只新材料龙头,让我们来看看该公司的投资逻辑:

1、公司背靠央企,持续发力新材料领域,铸就行业龙头。

2、公司业务产品紧扣新能源、航空航天、节能减排等应用领域。

3、面对后平价时代风电行业新形势和大宗原材料价格上涨带来巨大成本压力,公司的一体化布局成本优势显着。

(来源:财通证券、西南证券)