С║ДСИџтї║СйЇтѕєТъљ

тЉйжбўУДєУДњ

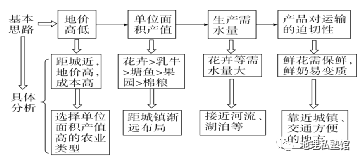

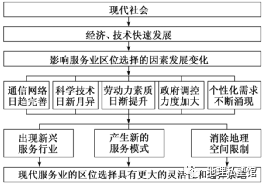

1№╝јС╗Цу╗ЪУ«АтЏЙсђЂуц║ТёЈтЏЙсђЂТЎ»УДѓтЏЙтњїтї║тЪЪтЏЙуГЅСИ║УййСйЊ№╝їУђЃТЪЦтєюСИџтї║СйЇтЏау┤атЈітЁХжђЅТІЕсђЂтєюСИџтї║СйЇжђЅТІЕтЈіУ»ёС╗исђѓ

2№╝јС╗ЦСИќуЋїтњїТѕЉтЏйСИ╗УдЂтї║тЪЪСИ║УЃїТЎ»№╝їУђЃТЪЦтї║тЪЪтєюСИџтЈЉт▒ЋсђЂТѕЉтЏйРђюСИЅтєюРђЮжЌ«жбўтЈіСИќуЋїТќ░уџётєюСИџтЈЉт▒ЋТеАт╝ЈуГЅсђѓ

3№╝јС╗ЦтљёуДЇтЏЙУАетйбт╝ЈСИ║С┐АТЂ»УййСйЊУђЃТЪЦтиЦСИџтї║СйЇтЏау┤ат»╣тї║СйЇжђЅТІЕсђЂтиЦСИџтѕєтИЃуџётй▒тЊЇ№╝їжЄЇуѓ╣УђЃТЪЦтГдућЪт»╣С┐АТЂ»уџёТЈљтЈќтЈіт»╣жЌ«жбўуџётѕєТъљтњїУДБтє│УЃйтіЏ№╝їУЃйУЙЃтЁежЮбУ»ёС╗итиЦСИџтї║СйЇтњїтиЦСИџтИЃт▒ђсђѓ

4. У┐ЉтЄат╣┤уџёжФўУђЃжбўСЙДжЄЇУђЃТЪЦУ┐љућетјЪуљєт»╣ТАѕСЙІУ┐ЏУАїтѕєТъљуџёУЃйтіЏ,жђЅТІЕжбўтњїу╗╝тљѕжбўжЃйТюЅсђѓТюфТЮЦжФўУђЃС╗ЇуёХС╗ЦтЁИтъІТюЇтіАСИџуџётЈЉт▒ЋСИ║УЃїТЎ»,УђЃТЪЦТюЇтіАСИџуџёуЅ╣уѓ╣сђЂтѕєтИЃуЅ╣тЙЂсђЂтї║СйЇтЏау┤а№╝їтљїТЌХУђЃТЪЦтГдућЪуџёУ»╗тЏЙтѕєТъљУЃйтіЏсђЂУ┐љућеуЪЦУ»єтјЪуљєУ┐ЏУАїС┐АТЂ»ТЋ┤тљѕуџёУЃйтіЏсђѓ

ТаИт┐ЃуЪЦУ»єТб│уљє

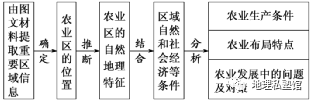

СИђсђЂтєюСИџ

1сђЂтєюСИџтї║СйЇтѕєТъљ

№╝ѕ1№╝ЅУЄфуёХтї║СйЇтЏау┤ат»╣тєюСИџућЪС║Дуџётй▒тЊЇ

тї║СйЇтЏау┤а | т»╣тєюСИџућЪС║Дуџётй▒тЊЇ | |

Т░ћтђЎ | тЁЅуЁД | тЁЅуЁДуџёт╝║т╝▒тй▒тЊЇтєюС║ДтЊЂуџётЊЂУ┤е№╝їтЁЅуЁДтЁЁУХ│№╝їтЁЅтљѕСйюућет╝║№╝їТюЅТю║У┤еуД»у┤»тцџ№╝ЏтЁЅуЁДуГЅтљїС║јт╣┤тцфжў│УЙљт░ёТђ╗жЄЈ№╝їСИју║гт║д№╝ѕСйј-тЁЁУХ│№╝ЅсђЂТхиТІћ№╝ѕжФў-СИ░т»ї№╝ЅсђЂтцЕТ░ћ/Т░ћтђЎ№╝ѕТЎ┤тцЕтцџ№╝їтЁЅуЁДтЦй№╝Ѕ |

уЃГжЄЈ | уД»ТИЕуЏ┤ТјЦтй▒тЊЇСйюуЅЕуџётЊЂуДЇтњїУђЋСйютѕХт║д№╝ѕуєЪтѕХ№╝Ѕ№╝Џу║гт║дСйј№╝їуЃГжЄЈтЁЁУХ│№╝їућЪжЋ┐т┐Ф№╝Џу║гт║джФў№╝їуЃГжЄЈСИЇУХ│№╝їСйєСйјТИЕС╣ЪТюЅуЌЁУЎФт«│т░ЉуџётЦйтцё№╝ЏТИЕтИдтѕЎУ░ѕтцЈтГБуЃГжЄЈтЁЁУХ│ уЃГжЄЈУ┐ўСИјућЪжЋ┐тЉеТюЪТюЅтЁ│№╝їуЃГжЄЈтЁЁУХ│№╝їућЪжЋ┐тЉеТюЪуЪГ№╝ЏуЃГжЄЈТЮАС╗Хти«№╝їућЪжЋ┐тЉеТюЪжЋ┐№╝їТюЅТю║У┤еуД»у┤»тцџ | |

жЎЇТ░┤ | жЎЇТ░┤уџётцџт░ЉтњїтГБУіѓтѕєжЁЇтй▒тЊЇтюЪтю░уџётѕЕућеуіХтєхсђЂућЪС║ДУЃйтіЏуГЅ№╝ЏжЎЇТ░┤жђѓСИГСИћжЏеуЃГтљїТюЪтѕЕС║јтєюСйюуЅЕућЪжЋ┐№╝ЏжЎЇТ░┤У┐ЄтцџТўЊжђаТѕљТ┤фТХЮ№╝їУ┐Єт░ЉТўЊжђаТѕљт╣▓ТЌ▒сђѓ | |

Тў╝тцюТИЕти« | Тў╝тцюТИЕти«тцД№╝їТюЅТю║У┤еуД»у┤»тцџ№╝їтєюС║ДтЊЂтЊЂУ┤еС╝ўУЅ»№╝ЏТў╝тцюТИЕти«СИју║гт║д№╝ѕСйј-тцД№╝ЅсђЂТхиТІћ№╝ѕжФў-тцД№╝ЅсђЂтцЕТ░ћ№╝ѕТЎ┤тцЕ-тцД№╝ЅсђЂТхижЎє№╝ѕтєЁжЎє-тцД№╝ЅуГЅТюЅтЁ│ | |

уЂЙт«│ | т»њТй«сђЂСйјТИЕтєит«│сђЂтЈ░жБјсђЂТ┤фТХЮсђЂт╣▓ТЌ▒уГЅтѕХу║дтєюСИџтЈЉт▒Ћ | |

тю░тйб | тй▒тЊЇтї║тЪЪтєюСИџућЪС║Дуџёу▒╗тъІтњїТю║Тб░тїќТ░┤т╣│№╝Џтю░тйбт╣│тЮдтѕЕС║јуДЇТцЇСИџуџётЈЉт▒Ћ | |

тюЪтБц | тюЪтБцуџёУѓЦтіЏсђЂтјџт║дсђЂжЁИуб▒т║дсђЂтбњТЃЁуЏ┤ТјЦтй▒тЊЇуЮђтєюСйюуЅЕуџёућЪжЋ┐уіХтєх | |

Т░┤Т║љ | т╣▓ТЌ▒тю░тї║№╝їТ░┤Т║љТѕљСИ║тЈЉт▒ЋуДЇТцЇСИџуџётЁ│жћ« | |

№╝ѕ2№╝ЅуцЙС╝џу╗ЈТхјтЏау┤ат»╣тєюСИџућЪС║Дуџётй▒тЊЇ

тї║СйЇтЏау┤а | т»╣тєюСИџућЪС║Дуџётй▒тЊЇ | |

тИѓтю║ | тИѓтю║уџёжюђТ▒ѓжЄЈТюђу╗ѕтє│т«џтєюСИџућЪС║Дуџёу▒╗тъІтњїУДёТеА | |

С║цжђџУ┐љУЙЊ | ТЈљжФўтєюСИџућЪС║ДуџётЋєтЊЂујЄ№╝їТЅЕтцДтєюС║ДтЊЂжћђтћ«УїЃтЏ┤ | |

Тћ┐т║юТћ┐уГќ | Тћ┐т║ютѕХт«џуЏИт║ћуџёТћ┐уГќуЏ┤ТјЦт╣▓жбётєюСИџућЪС║Д | |

ті│тіетіЏ | тй▒тЊЇтєюСИџуџёУДёТеАтњїТ░┤т╣│ | |

тєюСИџТіђТю» | Тю║Тб░ | Сй┐ті│тіеућЪС║ДујЄтцДтцДТЈљжФў |

тїќУѓЦ | С┐ЃУ┐ЏС║єтєюСИџуџёС║ДтЄ║ | |

УЅ»уДЇ | Сй┐тЇЋСйЇС║ДжЄЈТЈљжФў | |

тєиУЌЈТіђТю» | ТЅЕтцДС║єтєюС║ДтЊЂуџёжћђтћ«УїЃтЏ┤ | |

у╗ЈжфїсђЂтЈЉт▒ЋтјєтЈ▓ | уДЇТцЇтјєтЈ▓ТѓаС╣Ё№╝їу╗ЈжфїСИ░т»ї№╝їТюЅтѕЕС║јтєюСИџтЈЉт▒Ћ | |

жЦ«жБЪС╣аТЃ» | жЦ«жБЪС╣аТЃ»СИјТХѕУ┤╣С╣аТЃ»жЃйС╝џтй▒тЊЇтИѓтю║У┐ЏУђїтй▒тЊЇтєюСИџућЪС║Д | |

2сђЂтєюСИџтї║СйЇТЮАС╗ХУ»ёС╗и

№╝ѕ1№╝ЅтѕєТъљтєюСИџтї║СйЇтЏау┤атЈітєюСИџтї║СйЇжђЅТІЕ№╝їтЁХТђЮу╗┤ТхЂуеІСИ║

тєюСИџтї║СйЇжђЅТІЕт░▒Тў»у╗╝тљѕУђЃУЎЉтцџуДЇтЏау┤а№╝їтЂџтѕ░тЏатю░тѕХт«юсђЂтЏаТЌХтѕХт«ю№╝їтЁЁтѕєтљѕуљєтѕЕућетєюСИџУхёТ║љ№╝їТа╣ТЇ«тї║тЪЪУїЃтЏ┤тцДт░Ј№╝їтѕєтѕФС╗јт«ЈУДѓтњїтЙ«УДѓуџёУДњт║дУ┐ЏУАїтєюСИџуџётљѕуљєтИЃт▒ђ№╝їт╣ХУјитЙЌТюђтцДуџёТЋѕуЏісђѓ

РЉаС╗јт«ЈУДѓУДњт║дт»╣тцДУїЃтЏ┤тю░тї║У┐ЏУАїтї║СйЇжђЅТІЕ

ждќтЁѕТа╣ТЇ«у╗Ју║гт║дСйЇуй«тЈітЁХС╗ќС┐АТЂ»уА«т«џтљётю░уџёТ░ћтђЎуЅ╣тЙЂ№╝ЏТа╣ТЇ«уГЅжФўу║┐уГЅС┐АТЂ»тѕєТъљтљётю░уџётю░тйбуЅ╣тЙЂ№╝Џу╗ЊтљѕтљёуДЇСйюуЅЕуџёућЪжЋ┐С╣аТђДУ┐ЏУАїтї║СйЇжђЅТІЕсђѓ

тєюСИџу▒╗тъІ | тї║СйЇжђЅТІЕ |

уДЇТцЇСИџ | Т╣┐ТХдсђЂтЇіТ╣┐ТХдуџёт╣│тјЪтњїуЏєтю░тю░тї║ |

ТъЌСИџ | т▒▒тю░сђЂСИўжЎхтю░тї║ |

уЋюуЅДСИџ | т╣▓ТЌ▒сђЂтЇіт╣▓ТЌ▒тю░тї║ |

ТИћСИџ | Т╣ќТ│ісђЂТ░┤т║ЊсђЂТ▒атАўсђЂТ▓┐ТхиТхитЪЪ |

РЉАС╗јтЙ«УДѓУДњт║дт»╣т░ЈУїЃтЏ┤тю░тї║У┐ЏУАїтї║СйЇжђЅТІЕ

тюеУ┐ЏУАїт▒ђжЃетю░тї║тєюСИџтї║СйЇжђЅТІЕТЌХ№╝їт║ћСИ╗УдЂУђЃУЎЉС╗ЦСИІтЄаСИфТќ╣жЮб№╝џ

┬а ┬а ┬а ┬а ┬а

РЉбтѕєТъљтї║тЪЪтєюСИџућЪС║ДТЮАС╗ХсђЂтєюСИџтИЃт▒ђуЅ╣уѓ╣сђЂтєюСИџтЈЉт▒ЋСИГуџёжЌ«жбўтЈіУДБтє│ТјфТќй№╝їтЁХТђЮу╗┤ТхЂуеІСИ║

3сђЂСИЇтљїУ«ЙжЌ«Тќ╣т╝ЈуџёуГћжбўТђЮУи»

У«ЙжЌ«Тќ╣т╝ЈСИЇтљї№╝їуГћжбўТђЮУи»С╣ЪСИЇтљїсђѓтєюСИџтї║СйЇтѕєТъљСИ╗УдЂТюЅСИІтѕЌуГћжбўТђЮУи»сђѓ

№╝ѕ1№╝Ѕу╗╝тљѕтѕєТъљ№╝їУдЂтЁежЮбтѕєТъљтєюСИџтЈЉт▒ЋуџёУЄфуёХтЏау┤атњїуцЙС╝џу╗ЈТхјтЏау┤ауГЅ№╝їТЌбтїЁТІгТюЅтѕЕуџёТќ╣жЮб№╝їтЈѕтїЁТІгСИЇтѕЕуџёТќ╣жЮбсђѓ

№╝ѕ2№╝ЅСИ╗т»╝тЏау┤атѕєТъљ№╝їУдЂтюежЎљтѕХТђДтЏау┤атњїС╝ўті┐тЏау┤аС╣ІжЌ┤жђЅТІЕтє│т«џТђДтЏау┤а№╝їтдѓУЦ┐тїЌтю░тї║тЈЉт▒ЋтєюСИџуџёжЎљтѕХТђДТЮАС╗ХТў»жЎЇТ░┤т░Љ№╝їС╝ўті┐ТЮАС╗ХТў»тЁЅуЁДт╝║сђЂТў╝тцюТИЕти«тцД№╝їТЋЁтєюСИџтЈЉт▒ЋуџёСИ╗т»╝тЏау┤аТў»Т░┤Т║љ№╝їТюЅТ▓│ТхЂтњїтю░СИІТ░┤уџётю░тї║тЈЉт▒Ћу╗┐Т┤▓тєюСИџтњїуЂїТ║ЅтєюСИџсђѓ

№╝ѕ3№╝ЅТ»ћУЙЃтѕєТъљ№╝їУдЂт»╣СИЇтљїтю░тї║тєюСИџтЈЉт▒Ћуџётї║СйЇТЮАС╗ХУ┐ЏУАїТ»ћУЙЃ№╝їтЈЉуј░т╝ѓтљїсђѓ

№╝ѕ4№╝ЅУЙЕУ»ЂтѕєТъљ№╝їтљїСИђтї║СйЇтЏау┤а№╝їтЈ»УЃйТюЅТюЅтѕЕуџёТќ╣жЮб№╝їС╣ЪТюЅСИЇтѕЕуџёТќ╣жЮб№╝їт┐ЁжА╗тЁежЮбтѕєТъљ№╝їСИђтѕєСИ║С║їуюІтЙЁ№╝їтдѓТ▓│ТхЂСИГСИІТИИтю░тї║№╝їтєюСИџуЂїТ║ЅТ░┤Т║љтЁЁУХ│№╝їСйєС╣ЪтЈ»УЃйТ┤фТХЮуЂЙт«│жбЉу╣ЂуГЅсђѓ

№╝ѕ5№╝Ѕт╝ђТћЙТђДжЌ«жбўуГћжбўТђЮУи»

тдѓТЪљтю░тї║Тў»тљдтЈ»С╗ЦтцДтіЏтЈЉт▒ЋТЪљуДЇСйюуЅЕТѕќТЪљуДЇтєюСИџтю░тЪЪу▒╗тъІ№╝їУ»┤тЄ║СйауџёУДѓуѓ╣№╝їуёХтљјжњѕт»╣УДѓуѓ╣жўљУ┐░уљєућ▒сђѓ

сђљУхъТѕљсђЉС╗јУ┐ЎжЄїуџёТ░ћтђЎТЮАС╗Хжђѓт«юућЪжЋ┐жўљУ┐░№╝Џ├Ќ├ЌжюђТ▒ѓжЄЈтцД№╝їтИѓтю║т╣┐жўћ№╝Џу╗ЈТхјТЋѕуЏіжФў№╝їС┐ЃУ┐ЏтйЊтю░С║║т░▒СИџ№╝їтбътіау╗ЈТхјТћХтЁЦ№╝ЏтбътіатйЊтю░Тћ┐т║юуејТћХ№╝ЏтЁ┤С┐«жЂЊУи»сђЂТАЦТбЂсђЂТ░┤ућхсђЂТИ»тЈБтиЦуеІуГЅ№╝їС┐ЃУ┐ЏтЪ║уАђУ«ЙТќйт╗║У«Йтњїу╗ЈТхјтЈЉт▒Ћ№╝їтИдтіеуЏИтЁ│С║ДСИџтЈЉт▒ЋуГЅсђѓ№╝ѕТюЅтѕЕТЮАС╗Х№╝ІТюЅтѕЕтй▒тЊЇ№╝Ѕ

сђљтЈЇт»╣сђЉ СИ╗УдЂС╗јтЈЉт▒ЋуџёСИЇтѕЕТЮАС╗Х№╝ІућЪТђЂуј»тбЃжЌ«жбў№╝ѕСИЇтѕЕС║јућЪТђЂуј»тбЃсђЂС║║у▒╗тЈЉт▒Ћ№╝ЅуџёУДњт║дСйюуГћ№╝їУДњт║дУдЂтцџТаитїќсђѓ

СИђсђЂтиЦСИџ

1сђЂтиЦСИџтї║СйЇтѕєТъљ

тѕєТъљУДњт║д | У»ёС╗иућеУ»Г | |

УЄфуёХ ТЮАС╗Х | тјЪТќЎ | ТјЦУ┐ЉтјЪТќЎС║Дтю░№╝ѕтјЪТќЎтЁЁУХ│№╝Ѕ№╝їтјЪТќЎУ┤ежЄЈтЦй |

уЄЃТќЎ | ТјЦУ┐ЉуЄЃТќЎтю░№╝ѕуЁцуЪ┐уГЅ№╝Ѕ№╝їУЃйТ║љтЁЁУХ│ | |

Т░┤Т║љ | жЮаУ┐ЉТ░┤Т║љ№╝ѕТ▓│ТхЂсђЂТ╣ќТ│ісђЂТ░┤т║Њ№╝Ѕ№╝їТ░┤УхёТ║љСИ░т»ї№╝їТ░┤У┤етЦй | |

тюЪтю░ | тю░ті┐т╣│тЮдт╝ђжўћ№╝їтѕЕС║јт╗║тјѓ№╝Џтю░С╗иСйј№╝їтѕЕС║јжЎЇСйјТѕљТюг | |

у╗ЈТхјТЮАС╗Х | тИѓтю║ | ТјЦУ┐ЉтИѓтю║№╝ЏС║║тЈБт»єжЏєсђЂтИѓтю║т╣┐жўћ |

С║цжђџ | жЮаУ┐ЉжЊЂУи»№╝ѕтЁгУи»сђЂТИ»тЈБсђЂТю║тю║№╝Ѕ№╝їС║цжђџСЙ┐тѕЕ | |

ТіђТю» | жЮаУ┐ЉжФўуГЅжЎбТаАтњїуДЉуаћжЎбТЅђ№╝їТюЅС║║ТЅЇтњїТіђТю»С╝ўті┐ | |

ті│тіетіЏ | С║║тЈБуеат»є№╝їті│тіетіЏСИ░т»їсђЂт╗ЅС╗и№╝їті│тіетіЏу┤аУ┤ежФў№╝Џті│тіеТіђУЃйуєЪу╗Ѓ | |

С║ДСИџтЪ║уАђ | жЮаУ┐ЉтЋєтЊЂу▓«тЪ║тю░ТѕќтєюСИџС║Дтї║№╝їтєюСИџтЪ║уАђтЦй№╝ЏтиЦСИџтЪ║уАђтЦй | |

СйЇуй« | Т»Ќжѓ╗РђдРђд№╝їСЙ┐С║јТјЦтЈЌтЁХУЙљт░ётИдтіеСйюуће | |

С┐АТЂ»тњїжђџС┐А | жђџС┐АТЮАС╗ХтЦй№╝ЏтИѓтю║С┐АТЂ»тЈЇждѕтЈіТЌХ№╝ЏС┐АТЂ»С║цТхЂжђџуЋЁ | |

уцЙС╝џТЮАС╗Х | тЏйт«ХТћ┐уГќ | ТюЅтЏйт«ХТћ┐уГќуџёТЅХТїЂтњїж╝Њті▒ |

уцЙС╝џтЇЈСйю | уцЙС╝џТюЇтіАТЮАС╗ХтњїућЪС║ДтЇЈСйюТЃЁтєхтЦй | |

тЪ║уАђУ«ЙТќй | тЪ║уАђУ«ЙТќйт«їтќё | |

СИфС║║тЂЈтЦй | тцџСЙеС╣А№╝їтЇјСЙеТіЋУхётцџ | |

уј»тбЃтЏау┤а | тцДТ░ћ№╝ѕжБј№╝Ѕ | СйЇС║јтЪјтї║тИИт╣┤уЏЏУАїжБјуџёСИІжБјтю░тИдТѕќтъѓуЏ┤уЏЏУАїжБјжБјтљЉуџёжЃітцќ№╝їСИЇТ▒АТЪЊтЪјтї║уЕ║Т░ћ |

Т▓│ТхЂ№╝ѕТ░┤№╝Ѕ | У┐юуд╗тЪјтИѓТ▓│ТхЂСИіТИИТѕќТ░┤Т║љтю░ | |

2сђЂтиЦСИџтї║СйЇТЮАС╗ХУ»ёС╗иу▒╗жбўуЏ«ТђЮу╗┤ТхЂуеІ

№╝ѕ1№╝ЅтиЦСИџтї║СйЇтЏау┤атњїтї║СйЇжђЅТІЕ№╝їтЁХТђЮу╗┤ТхЂуеІСИ║

№╝ѕ2№╝Ѕтї║тЪЪтиЦСИџтЈЉт▒ЋТЮАС╗ХуџёУ»ёС╗и№╝їтЁХТђЮу╗┤ТхЂуеІСИ║

Та╣ТЇ«тиЦСИџтї║тѕєтИЃтЏЙТѕќТќЄтГЌТЮљТќЎ)РђЋРђЋРєњтѕцТќГсђђ)тиЦСИџтИЃт▒ђТў»тљдтљѕуљє)РђЋРђЋРєњтѕєТъљсђђ)тИЃт▒ђтљѕуљєСИјтљдуџёуљєућ▒)

3сђЂтиЦСИџтї║СйЇжђЅТІЕуџётѕєТъљТђЮУи»

4сђЂТЪљтю░тЪЪтиЦСИџтЈЉт▒ЋТЮАС╗ХтѕєТъљт║ћжЂхтЙфтЏЏтцДтјЪтѕЎ

№╝ѕ1№╝ЅтЁежЮбТђДтјЪтѕЎРђћРђћу╗╝тљѕТђЮу╗┤сђЂтЁежЮбтѕєТъљсђѓуљєТИЁтї║СйЇтѕєТъљуџёУдЂуѓ╣№╝їтйбТѕљТђЮу╗┤ТеАт╝ЈсђѓТ│еТёЈС╗јТюЅтѕЕтї║СйЇтњїСИЇтѕЕтї║СйЇСИцСИфТќ╣жЮбтѕєТъљсђѓ

№╝ѕ2№╝ЅСИ╗т»╝ТђДтјЪтѕЎРђћРђћу╗ЊтљѕС║ДСИџ№╝їт»╗Т▒ѓСИ╗СйЊжюђТ▒ѓсђѓС╗јС║ДСИџтї║СйЇжђЅТІЕуџётй▒тЊЇтЏау┤атЄ║тЈЉ№╝їуљєТИЁтљётї║СйЇтЏау┤ауџёСИ╗ТгАтЁ│у│╗№╝їТЅЙтЄ║тє│т«џТђДтЏау┤асђѓ

№╝ѕ3№╝ЅтЏатю░тѕХт«ютјЪтѕЎРђћРђћТііТЈАтї║СйЇУЂћу│╗уџёуЅ╣Т«іТђДсђѓС╗Цтї║СйЇСИ║УЃїТЎ»№╝їт»╣тї║СйЇтЏау┤аУ┐ЏУАїТЈЈУ┐░СИјжўљжЄі№╝їСй┐тї║СйЇтѕєТъљСИјУ»ёС╗иРђютї║тЪЪтїќРђЮ№╝їжЂ┐тЁЇтЦЌућесђЂуЕ║Т│Џсђѓ

№╝ѕ4№╝ЅтЏаТЌХтѕХт«ютјЪтѕЎРђћРђћТііТЈАтї║СйЇУЂћу│╗уџётЈўтїќтњїтЈЉт▒Ћ№╝їућетЈЉт▒Ћуџёую╝тЁЅтѕєТъљТЪљтю░тиЦСИџтї║СйЇтЏау┤ауџётЈўтїќсђѓ

5сђЂТїЄтљЉТђД№╝ѕт»╝тљЉтъІ№╝ЅтиЦСИџу▒╗тъІ

№╝ѕ1№╝ЅтјЪТќЎТїЄтљЉтъІ№╝ѕт»╝тљЉтъІ№╝ЅтиЦСИџ№╝џУћЌтѕХу│ќтјѓсђЂТ░┤С║ДтЊЂтіатиЦтјѓсђЂТ░┤Тъюуйљтц┤тјѓсђЂТќ░уќєуџёу║║у╗Єтјѓ№╝Џ

№╝ѕ2№╝ЅтИѓтю║ТїЄтљЉтъІ№╝ѕт»╝тљЉтъІ№╝ЅтиЦСИџ№╝џтЋцжЁњтјѓсђЂт«ХтЁитјѓсђЂтЇ░тѕитјѓсђЂжЦ«ТќЎтјѓсђЂжБЪтЊЂтјѓсђЂуј╗уњЃтјѓсђЂТгДуЙјтюеСИГтЏйт╗║Уі»уЅЄтјѓ/Т▒йУйдтјѓ№╝Џ

№╝ѕ3№╝ЅтіетіЏТїЄтљЉтъІ№╝ѕт»╝тљЉтъІ№╝ЅтиЦСИџ№╝џ№╝ѕСИ┤У┐ЉуЂФућхуФЎТѕќТ░┤ућхуФЎ№╝Ѕуѓ╝жЊЮтјѓсђЂТюЅУЅ▓жЄЉт▒ътєХуѓ╝сђЂуЂФућхтјѓсђЂТ░┤ућхуФЎ№╝Џ

№╝ѕ4№╝Ѕт╗ЅС╗иті│тіетіЏТїЄтљЉтъІ№╝ѕт»╝тљЉтъІ№╝ЅтиЦСИџ№╝џу║║у╗ЄтјѓсђЂТЎ«жђџТюЇУБЁтјѓсђЂућхтГљУБЁжЁЇтјѓсђЂтїЁтИдсђЂтѕХС╝ъсђЂтѕХжъІтјѓ№╝Џ

№╝ѕ5№╝ЅТіђТю»ТїЄтљЉтъІ№╝ѕт»╝тљЉтъІ№╝ЅтиЦСИџ№╝џжЏєТѕљућхУи»№╝ѕУі»уЅЄ№╝ЅсђЂтЇФТўЪсђЂжБъТю║тѕХжђатјѓсђЂу▓Йт»єС╗фсђѓ

УАЦтЁЁ№╝џтиЦСИџСИ╗т»╝тї║СйЇтЏау┤ауџётѕцТќГТќ╣Т│Ћ

№╝ѕ1№╝ЅТа╣ТЇ«ућЪС║ДУдЂу┤ауџёТіЋтЁЦТ»ћжЄЇтѕцТќГ№╝џТіЋтЁЦТ»ћжЄЇТюђтцДуџёт░▒Тў»СИ╗т»╝тї║СйЇтЏау┤асђѓ

№╝ѕ2№╝ЅТа╣ТЇ«тиЦСИџућЪС║ДСИГтјЪТќЎтЈіС║ДтЊЂуџёТђДУ┤етѕцТќГ№╝џ

РЉаућЪС║ДУ┐ЄуеІСИГТЅђжюђтјЪТќЎТўЊУЁљуЃѓтЈўУ┤еТѕќТўЊуЄЃсђЂТўЊубј№╝їтЈ»У┐љТђДти«уџё№╝їт▒ъС║јтјЪТќЎт»╝тљЉтъІтиЦСИџсђѓ

РЉАућЪС║ДуџёС║ДтЊЂТўЊУЁљуЃѓтЈўУ┤еТѕќТўЊуЄЃсђЂТўЊубј№╝їтЈ»У┐љТђДти«уџё№╝їт▒ъС║јтИѓтю║т»╝тљЉтъІтиЦСИџсђѓ

РЉбТа╣ТЇ«ТЪљтю░тЈЉт▒ЋтиЦСИџуџёТ»ћУЙЃС╝ўті┐тЁиСйЊжЌ«жбўтЁиСйЊтѕєТъљ№╝їтдѓтцДт║єтЈЉт▒ЋуЪ│тїќтиЦСИџт▒ъС║јтјЪТќЎт»╝тљЉтъІ№╝їУђїСИіТхитИѓтЈЉт▒ЋуЪ│тїќтиЦСИџтѕЎт▒ъС║јтИѓтю║т»╝тљЉтъІсђѓ

6сђЂт»╣Т»ћтиЦСИџжЏєУЂџтњїтѕєТЋБ

┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а | тјЪтЏа | УАеуј░тйбт╝Ј | у╗ЊТъю | С╝ўу╝║уѓ╣ |

тиЦСИџ жЏєУЂџ | У┐љУЙЊжЄЈтцДуџёТаИт┐ЃтјѓСИјтЇЈСйютјѓС╣ІжЌ┤тГўтюеТіЋтЁЦРђћС║ДтЄ║уџёУЂћу│╗№╝ЏтЁ▒ућетЪ║уАђУ«ЙТќйТѕќті│тіетіЏУхёТ║љ | РЉаУ┐љУЙЊжЄЈтцДуџётЇЈСйютиЦтјѓжЏєУЂџ РЉАТќ░тЁ┤С║ДСИџжЏєУЂџ | тйбТѕљтиЦСИџтїќуџёућЪС║ДжЏєУЂџтю░тЪЪ | С╝ўуѓ╣№╝џтЄЈт░ЉУ┐љУ┤╣тњїУЃйУђЌ№╝їжЎЇСйјТѕљТюг№╝Џтіат╝║С┐АТЂ»С║цТхЂСИјТіђТю»тЇЈСйю у╝║уѓ╣№╝џуј»тбЃТ▒АТЪЊСИЦжЄЇ№╝їУЃйТ║љУхёТ║љСЙЏт║ћу┤Дт╝а |

тиЦСИџ тѕєТЋБ | тиЦСИџС╝ЂСИџУ┐Єт║джЦ▒тњї№╝їтю░С╗исђЂтиЦУхёСИіТХе№╝їУхёТ║љу┤Дт╝а№╝їТ▒АТЪЊСИЦжЄЇ№╝ЏС║ДтЊЂуџёУ┐љУ┤╣С╗иТа╝СйјТѕќС║ДтЊЂуџёжЏХжЃеС╗ХуДЇу▒╗у╣Ђтцџ | РЉатцЇТЮѓС║ДтЊЂуџётјЪТќЎтњїжЏХжЃеС╗Хућ▒тѕєтИЃтюетЙѕтцџтю░тї║уџётиЦтјѓСЙЏт║ћ РЉАТ»ЈСИђуДЇтјЪТќЎтњїжЏХжЃеС╗ХжЃйС╝џжћђтћ«тѕ░тЙѕтцџтю░тї║ | тйбТѕљУиетЏйтЁгтЈИС╗ЦтЈітЏйжЎЁтњїтї║жЎЁуџёті│тіетѕєтиЦ | С╝ўуѓ╣№╝џтѕЕућет╗ЅС╗итюЪтю░сђЂтјЪТЮљТќЎ№╝їтЇажбєтИѓтю║№╝їт»╗Т▒ѓТюђС╝ўтї║СйЇ№╝їтѕЕС║јуј»тбЃС┐ЮТіц у╝║уѓ╣№╝џтбътіаУ┐љУЙЊТѕљТюг№╝їжџЙС╗ЦтЈЉТїЦУДёТеАТЋѕт║ћ |

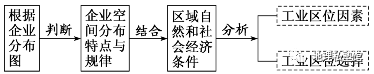

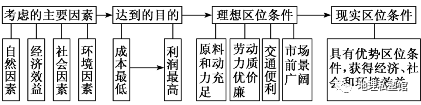

С║їсђЂТюЇтіАСИџ

1сђЂТюЇтіАСИџтї║СйЇтЏау┤ауџётЈўтїќ

2сђЂСИЇтљїу▒╗тъІуџёТюЇтіАСИџт»╣С║цжђџТЮАС╗ХуџёУдЂТ▒ѓтГўтюети«т╝ѓ

РЉаТХѕУ┤╣ТюЇтіАтъІТюЇтіАСИџтдѓжЏХтћ«СИџжюђУдЂтюетИЃт▒ђСИіУЃйтцЪСй┐т«бТѕиТќ╣СЙ┐тє│ТЇитѕ░УЙЙ№╝їСИ╗УдЂтИЃт▒ђтюетИѓСИГт┐ЃтњїуЅЄтї║СИГт┐Ѓ№╝Џ

РЉАућЪС║ДтъІТюЇтіАСИџжЮаУ┐ЉжФўжђЪУи»сђЂт┐ФжђЪУи»тИЃт▒ђ№╝їСИ╗УдЂУђЃУЎЉтѕ░Тќ╣СЙ┐т░▒СИџУђЁжђџтІц№╝їТўЊС║јУЂћу│╗тѕХжђаС╝ЂСИџ№╝Џ

РЉбС║цТўЊу«АуљєтъІТюЇтіАСИџжюђУдЂТќ╣СЙ┐тє│ТЇиуџёжЮбт»╣жЮбС║цТхЂ№╝їтцџтИЃт▒ђтюетИѓСИГт┐ЃтцќтЏ┤ТѕќС║цжђџТъбу║й№╝Џ

РЉБтљјтЈ░Тћ»ТњЉтъІТюЇтіАСИџт»╣С║цжђџТЮАС╗ХуџёУдЂТ▒ѓУЙЃСйј№╝їСИђУѕгтИЃуй«тюеСйјТѕљТюгуџёУ┐ЉжЃітї║сђѓ

3сђЂуЅЕТхЂСИџуџётї║СйЇТЮАС╗ХтѕєТъљ

тй▒тЊЇтЏау┤а | т»╣тї║СйЇжђЅТІЕуџётй▒тЊЇ |

тИѓтю║ | т░йтЈ»УЃйжЮаУ┐Љу╗ѕуФ»тИѓтю║№╝їС╗ЦСЙ┐ТЈљжФўтИѓтєЁУ┤ДуЅЕжЁЇжђЂТЌХТЋѕ№╝їжЎЇСйјжЁЇжђЂТѕљТюг№╝їТѕќУђЁС╗ЦТјЦУ┐ЉуЏ«ТаЄт«бТѕиуЙцтњїТаИт┐Ѓт«бТѕиуЙцСИ║СИ╗ |

жЏєУЂџ | жЏєУЂџС╝џС║ДућЪтљёу▒╗У┐љУЙЊТхЂсђЂУхёжЄЉТхЂ№╝їсђЂуйЉу╗юС┐АТЂ»ТхЂсђЂС║║ТЅЇТіђТю»ТхЂ№╝їжЏєУЂџтюеуЕ║жЌ┤УїЃтЏ┤тєЁтйбТѕљТќ░уџётіЪУЃйтї║тњїС║ДСИџтЏГтї║ |

жФўу┤аУ┤еС║║ТЅЇ | жФўу┤аУ┤еу«АуљєтњїТіђТю»С║║ТЅЇТў»тѕХу║дуЅЕТхЂСИџтЈЉт▒ЋуџёуЊХжбѕ |

С║цжђџжђџС┐А | С║цжђџуј»тбЃт»╣С║јуЅЕТхЂСИџжЏєУЂџуџётйбТѕљУЄ│тЁ│жЄЇУдЂ№╝їУ┐љУЙЊТЮАС╗ХСЙ┐ТЇисђЂУ┐љУЙЊТЋѕУЃйжђџуЋЁуџёТю║тю║тЉеУЙ╣сђЂТ▓│Тхитї║тЪЪтЈіжЂЊУи»С║цС╝џтцёТѕљСИ║уЅЕТхЂС╝ЂСИџуџёжђЅтЮђУдЂтю░сђѓС┐АТЂ»тїќсђЂућхтГљтїќтЈіТЎ║УЃйтїќ№╝їТў»тљёСИфуЅЕТхЂУіѓуѓ╣т»єтѕЄС║цу╗ЄтњїуйЉу╗ютїќУЂћу│╗уџёт┐ЁУдЂТЮАС╗Х |

уДЉТіђтѕЏТќ░ | уДЉТіђтѕЏТќ░т░єТјетіеСИГтЏйуЅЕТхЂУАїСИџУ┐ЏСИђТГЦУЃйтіЏтѕєтїќтњїжЄЇТЋ┤Т┤ЌуЅїсђѓРђюТЎ║УЃйуЅЕТхЂРђЮТ»ћТІ╝уџёТў»УиеуЋїТЋ┤тљѕУЃйтіЏтњїтцДТЋ░ТЇ«у«ЌТ│ЋуГЅуДЉТіђУЃйтіЏ№╝їуЅЕТхЂТЋ░тГЌтїќсђЂтюеу║┐тїќсђЂтЈ»УДєтїќТѕљСИ║тИИТђЂ№╝їС║║тиЦТЎ║УЃйт┐ФжђЪУ┐ГС╗Б |

Тћ┐уГќСИјтѕХт║д | уЅЕТхЂС║ДСИџуџёТїЂС╣ЁтЂЦт║итЈЉт▒Ћуд╗СИЇт╝ђтЏйт«Хт«ЈУДѓТћ┐уГќуџёт╝Ћт»╝сђЂТћ»ТїЂтЈіС┐Южџю№╝їтЁ│С╣јуЅЕТхЂС╝ЂСИџтЈЉт▒ЋуџёС║ДСИџУъЇУхётѕХт║дсђЂтИѓтю║тЄєтЁЦжђђтЄ║УДёУїЃсђЂуЅЕТхЂС║ДСИџтюЪтю░тѕЕућеТћ┐уГќтЈіуЅЕТхЂС┐ЮжџютѕХт║дуГЅТћ┐уГќуџёТўјуА«УДёт«џт«ъТќй№╝їтЈ»С╗ЦТюЅТЋѕС┐ЮжџюуЅЕТхЂС╝ЂСИџуџётљѕТ│ЋТЮЃуЏі |

жюђУдЂуЏИтЁ│УхёТќЎУ»итіаQQ855274555

┬а ┬а ┬а ┬а ┬а