江浙沪漆器看展之旅,来到了最后一站——浙江之江馆。这里也有不少漆器。

当然,一走进馆就径直去看那件河姆渡漆碗。它在无数漆艺术、考古和材料史著作中都被反复提及,是漆器历史意义非常重的一件。今天它就静静立在我面前,感受“漆”之为物,自史前时代便带着独特的气质。

它位于一楼,与其他同时代器物陈在一起,但气场与存在感依然独立。

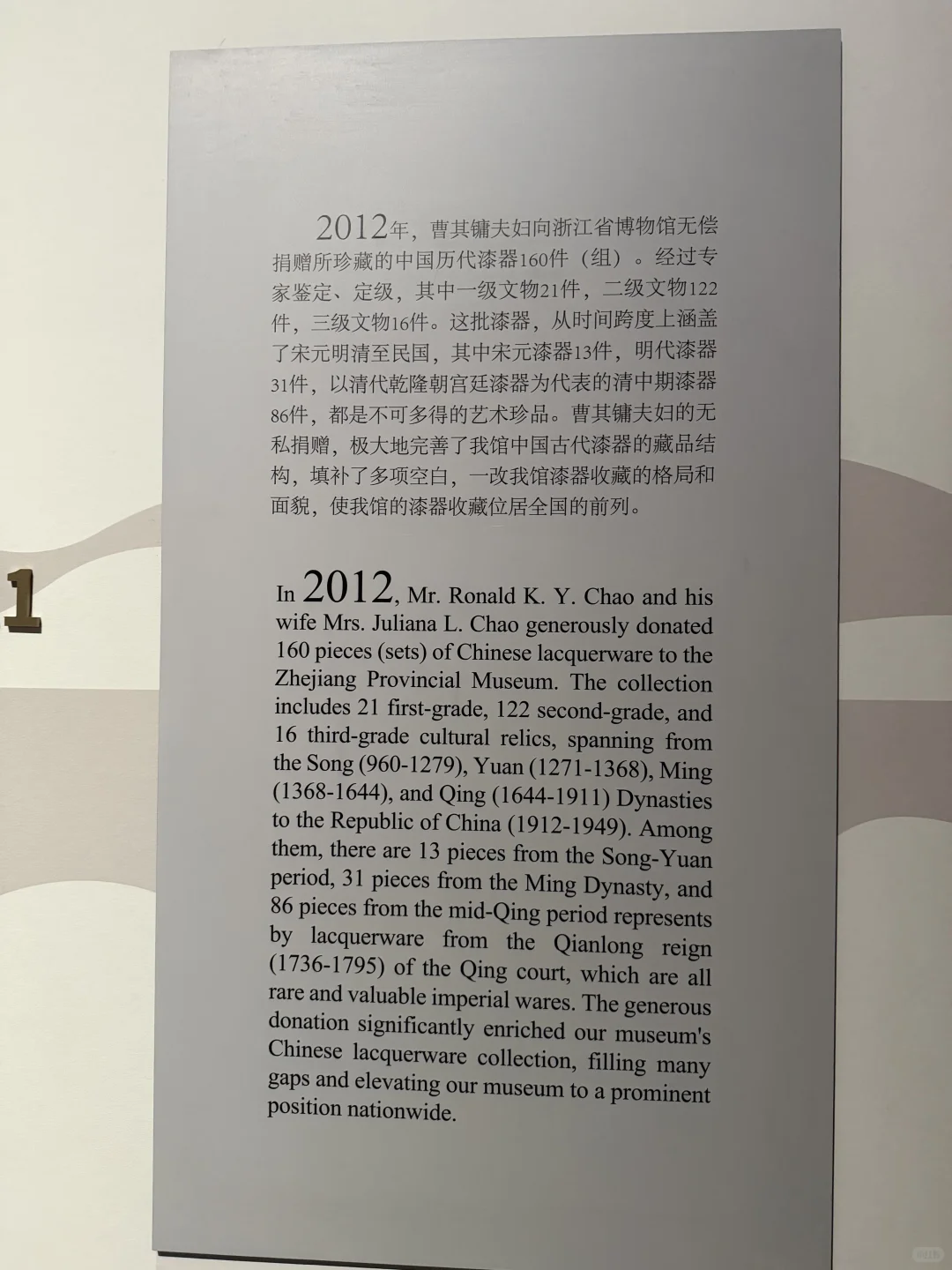

二楼临展厅B展出的是曹其镛夫妇捐赠漆器,数量与品质都非常可观(图3),让人得以看到漆器在不同时代、工艺路线和审美趣味下的丰富面貌。感恩前辈的眼力,也感恩博物馆的呈现。

⸻

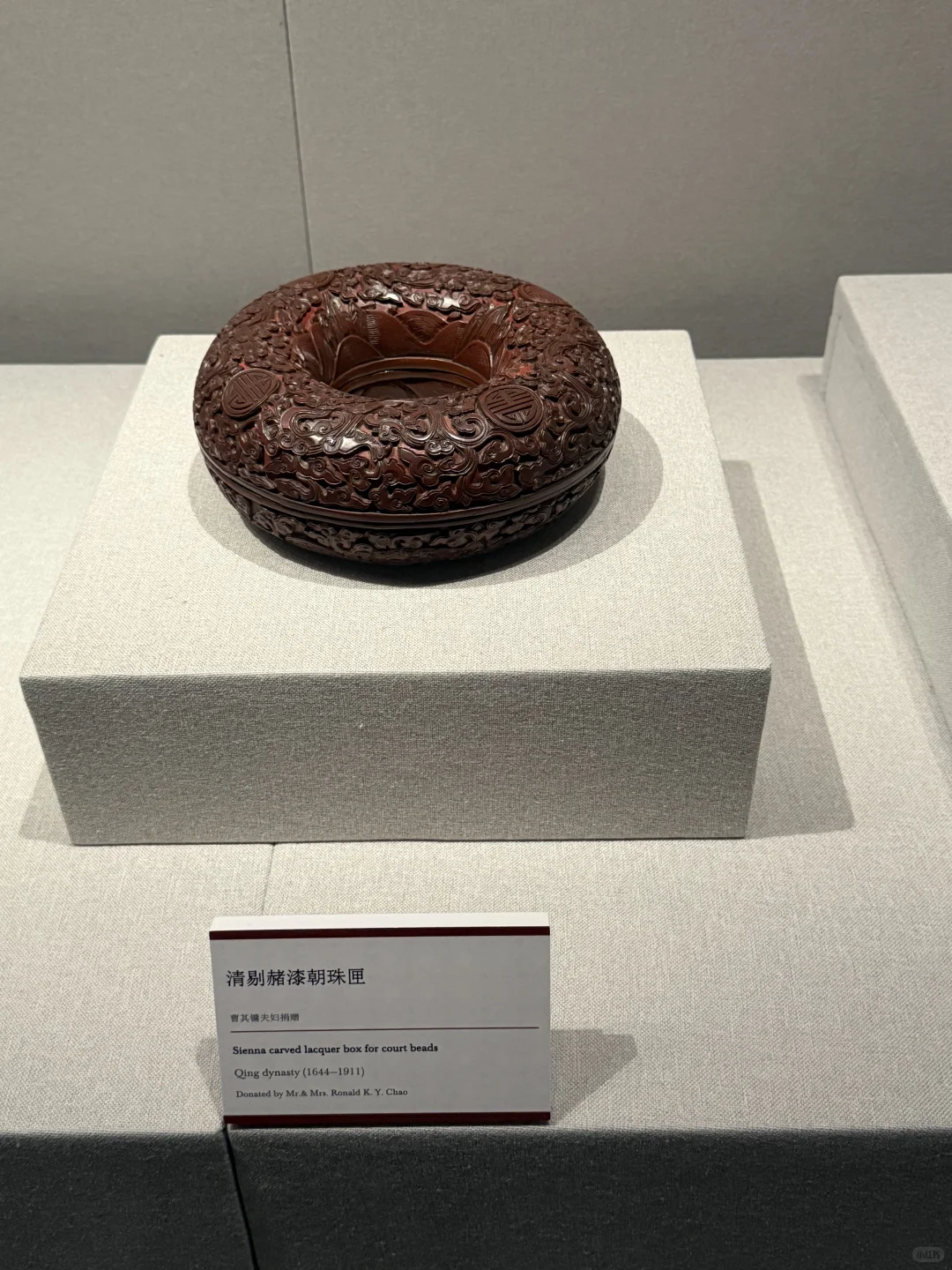

图4|朝珠匣:真正意义上的“买椟还珠”

这件朝珠匣实在太美了。

我们常说“买椟还珠”是讽刺,但这件让人反而想说:“椟”本身就是宝。

不知道当年的朝珠有多华美,才能让匣子如此讲究。

⸻

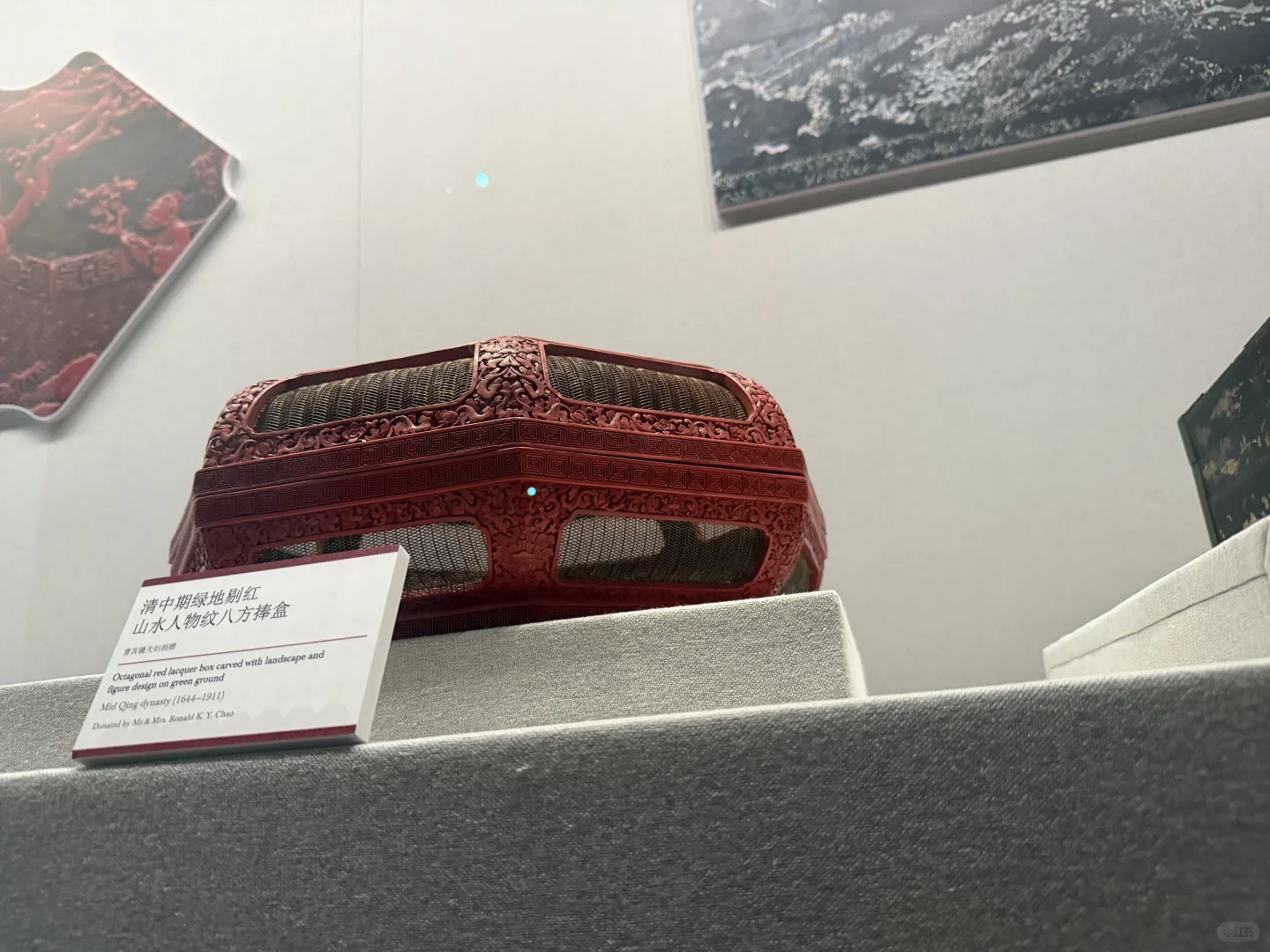

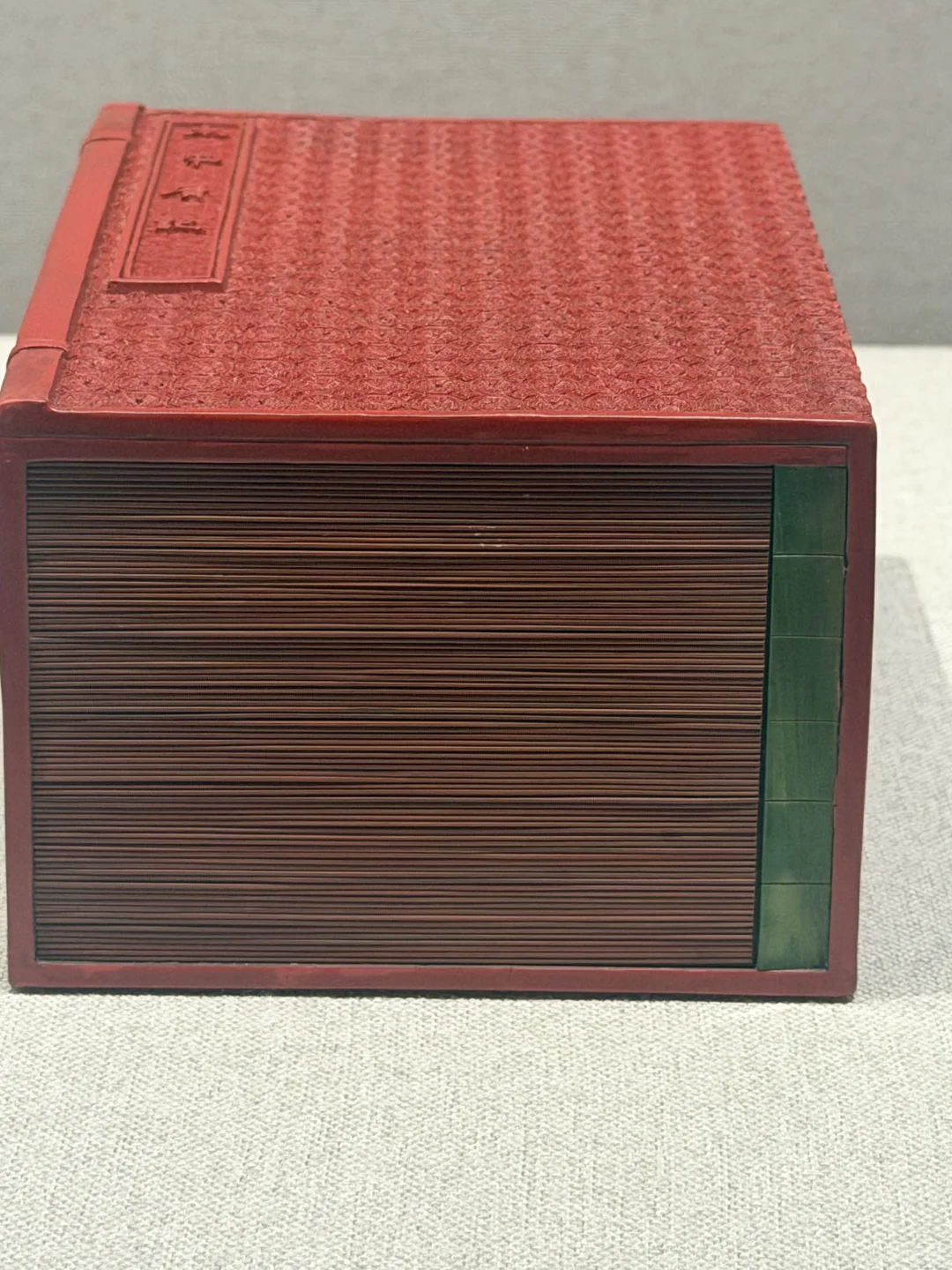

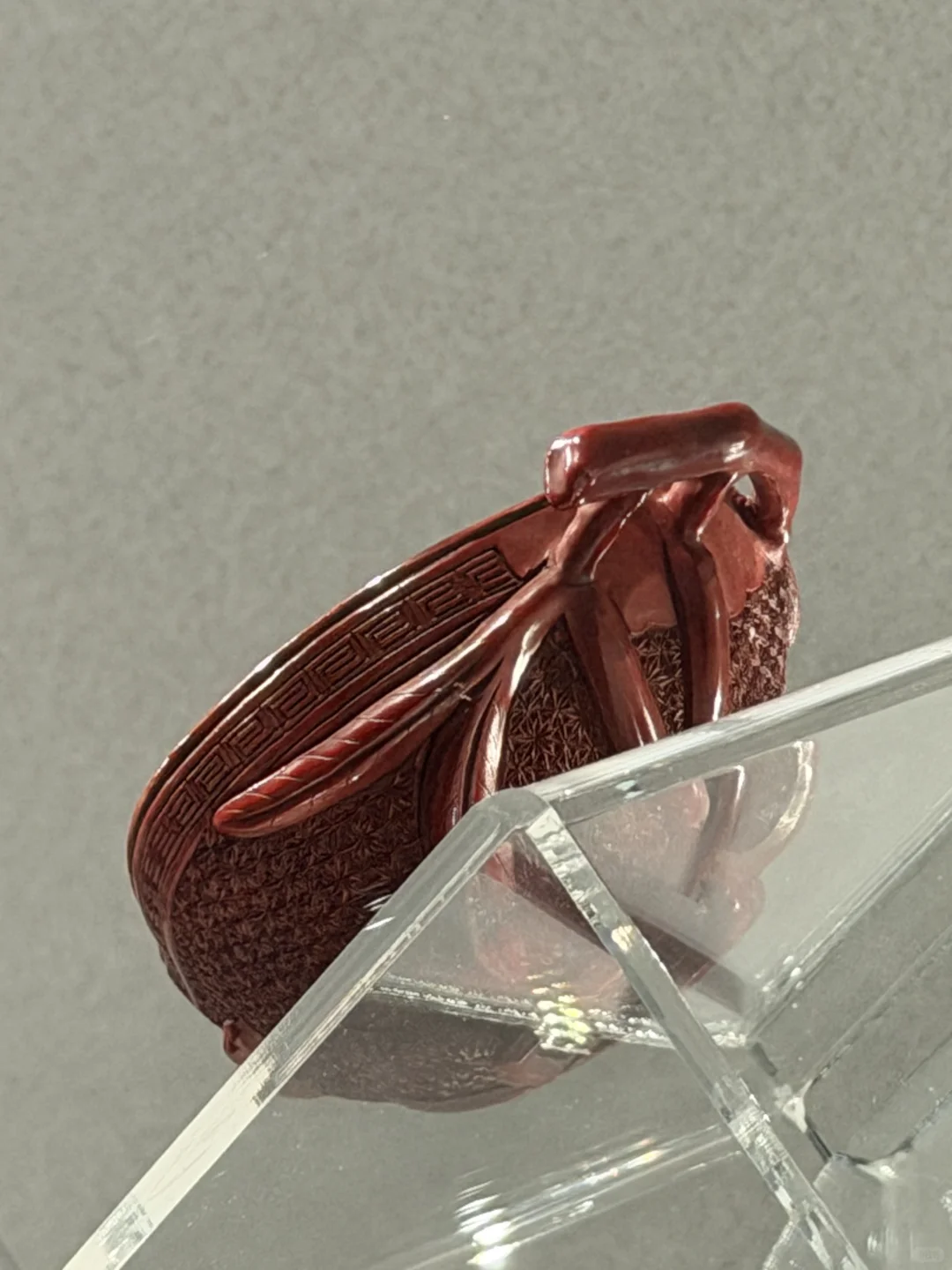

图5–6|金属胎 × 雕漆:轻盈与厚重的平衡

金属编织的镂空胎体,再结合雕漆表面,视觉上既轻巧通透,又沉稳厚重。

竹胎与漆结合的案例很多,但金属胎与雕漆的结合极罕见,工艺与审美的双重突破,是这次展览中最让我印象深刻的器物之一。

⸻

图7–10|清代异形漆器:有趣得很“会生活”

书形、琴形、亚字形……

清代工艺进入了“形制游戏”的阶段,漆器不仅是器用,更是某种生活的趣味表达。

⸻

图11–13|修复见仁见智,但仍有可惜之处

之江馆整体的漆器修复情况比孤山馆要好,但仍能在局部看到较为粗糙的补漆与覆盖。

虽然理解修复的条件、成本与时间不易,但看到信息被遮蔽还是会感到可惜。

⸻

图14|褐漆湘妃竹镶乌木嵌银丝六角盘:材料语言的交响

这件真的非常耐看。

漆、竹、木、金属四种材料在同一件器物上和谐共处。

建议蹲下来仔细看边缘处理,可以清楚看到不同材料间的严丝合缝。

关于漆色,我保留意见,现在呈褐色,但有可能为老化劣化后的颜色。无论如何,它仍展现了当时制作者对“材之美”的理解。

⸻

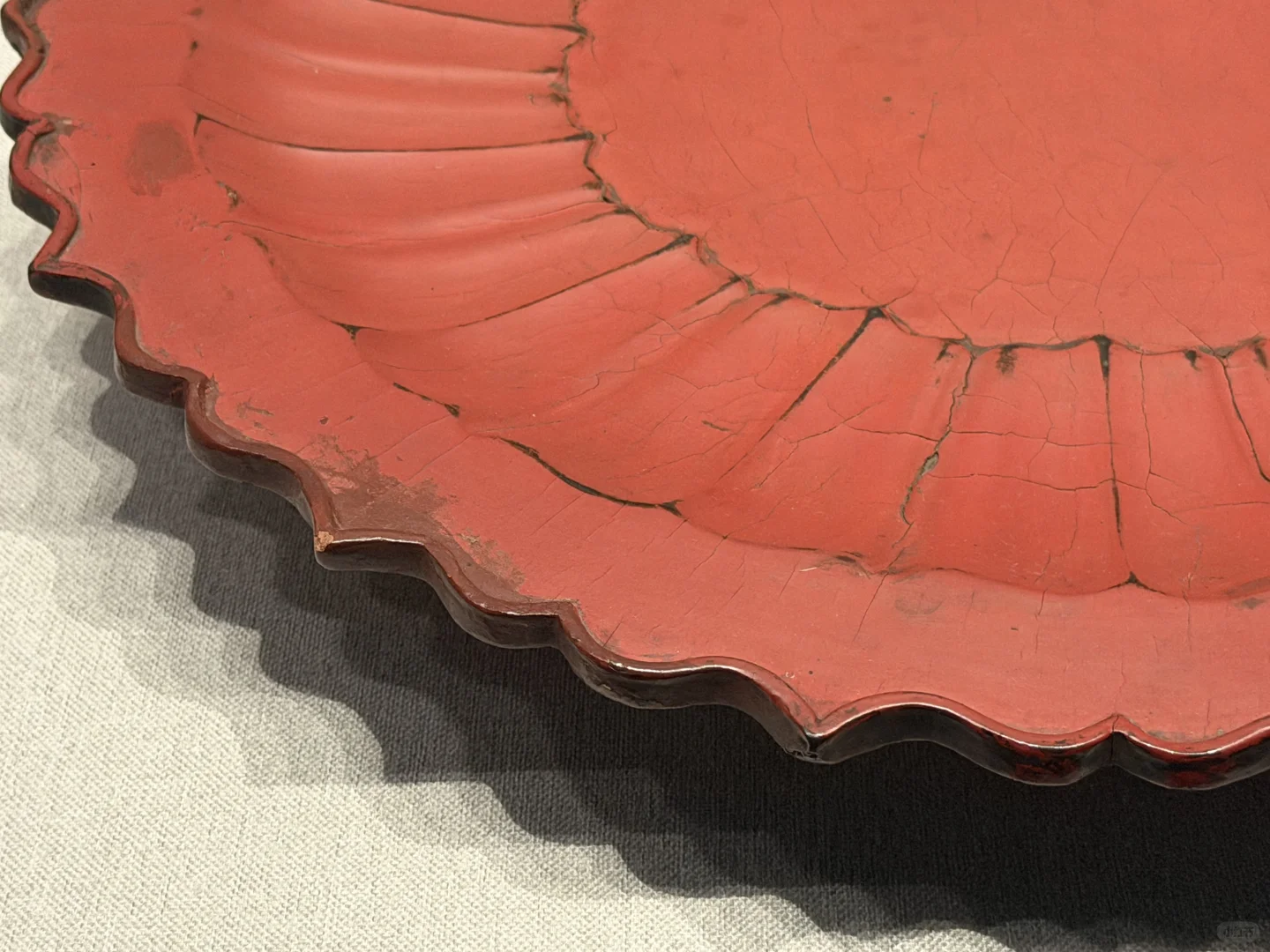

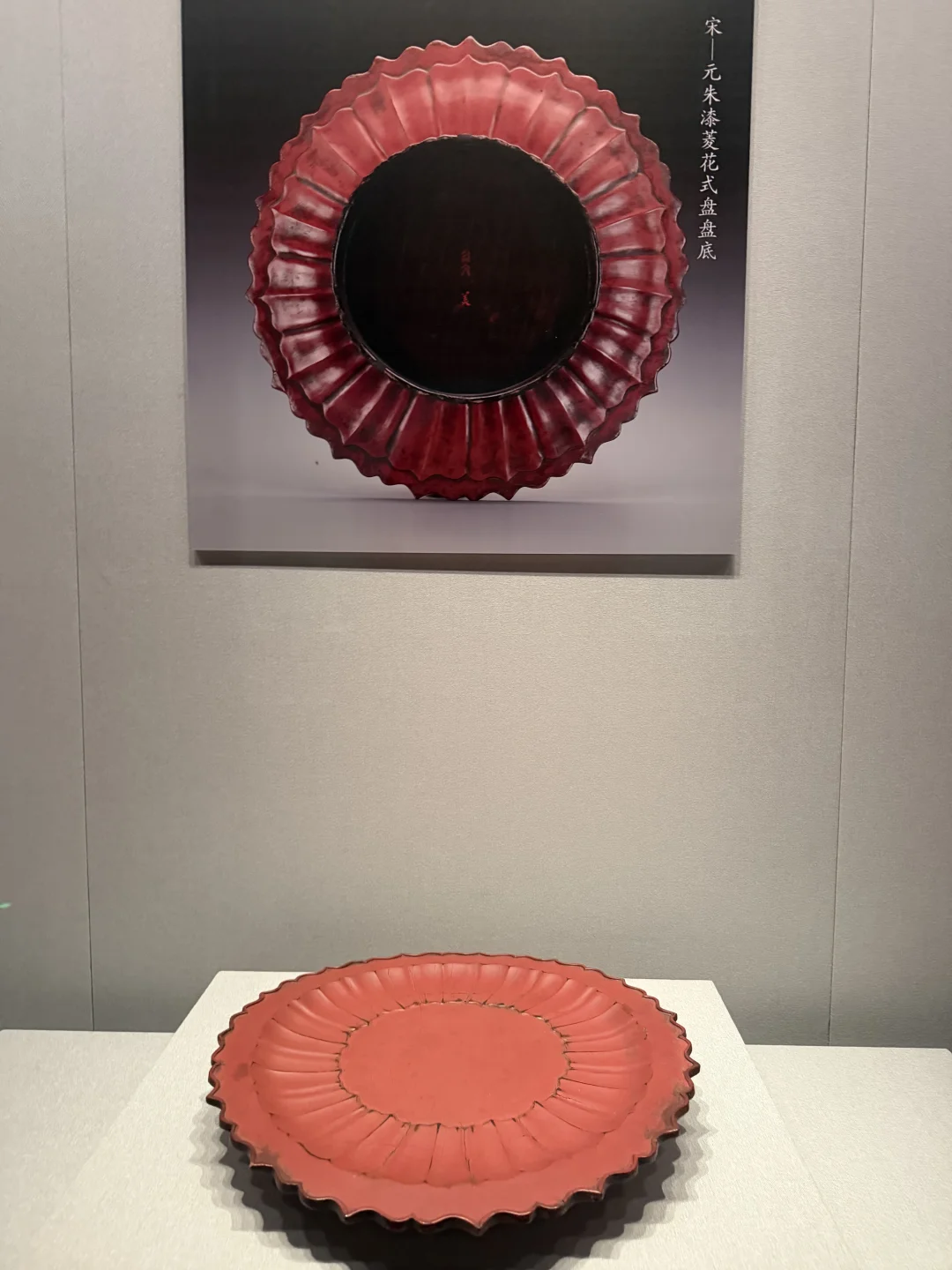

图15–18|我最喜欢的素髹

最后是我个人最爱,素髹不是“简单”,而是“克制”与“内敛”之美。

宋代那种含蓄、澹泊、温柔的审美,在这里可以看到一角。

⸻

#桑梓漆缘 #浙江博物馆 #之江馆 #漆器修复 #螺钿 #雕漆 #素髹 #河姆渡漆碗 #传统工艺 #文博笔记 #漆艺研究

当然,一走进馆就径直去看那件河姆渡漆碗。它在无数漆艺术、考古和材料史著作中都被反复提及,是漆器历史意义非常重的一件。今天它就静静立在我面前,感受“漆”之为物,自史前时代便带着独特的气质。

它位于一楼,与其他同时代器物陈在一起,但气场与存在感依然独立。

二楼临展厅B展出的是曹其镛夫妇捐赠漆器,数量与品质都非常可观(图3),让人得以看到漆器在不同时代、工艺路线和审美趣味下的丰富面貌。感恩前辈的眼力,也感恩博物馆的呈现。

⸻

图4|朝珠匣:真正意义上的“买椟还珠”

这件朝珠匣实在太美了。

我们常说“买椟还珠”是讽刺,但这件让人反而想说:“椟”本身就是宝。

不知道当年的朝珠有多华美,才能让匣子如此讲究。

⸻

图5–6|金属胎 × 雕漆:轻盈与厚重的平衡

金属编织的镂空胎体,再结合雕漆表面,视觉上既轻巧通透,又沉稳厚重。

竹胎与漆结合的案例很多,但金属胎与雕漆的结合极罕见,工艺与审美的双重突破,是这次展览中最让我印象深刻的器物之一。

⸻

图7–10|清代异形漆器:有趣得很“会生活”

书形、琴形、亚字形……

清代工艺进入了“形制游戏”的阶段,漆器不仅是器用,更是某种生活的趣味表达。

⸻

图11–13|修复见仁见智,但仍有可惜之处

之江馆整体的漆器修复情况比孤山馆要好,但仍能在局部看到较为粗糙的补漆与覆盖。

虽然理解修复的条件、成本与时间不易,但看到信息被遮蔽还是会感到可惜。

⸻

图14|褐漆湘妃竹镶乌木嵌银丝六角盘:材料语言的交响

这件真的非常耐看。

漆、竹、木、金属四种材料在同一件器物上和谐共处。

建议蹲下来仔细看边缘处理,可以清楚看到不同材料间的严丝合缝。

关于漆色,我保留意见,现在呈褐色,但有可能为老化劣化后的颜色。无论如何,它仍展现了当时制作者对“材之美”的理解。

⸻

图15–18|我最喜欢的素髹

最后是我个人最爱,素髹不是“简单”,而是“克制”与“内敛”之美。

宋代那种含蓄、澹泊、温柔的审美,在这里可以看到一角。

⸻

#桑梓漆缘 #浙江博物馆 #之江馆 #漆器修复 #螺钿 #雕漆 #素髹 #河姆渡漆碗 #传统工艺 #文博笔记 #漆艺研究