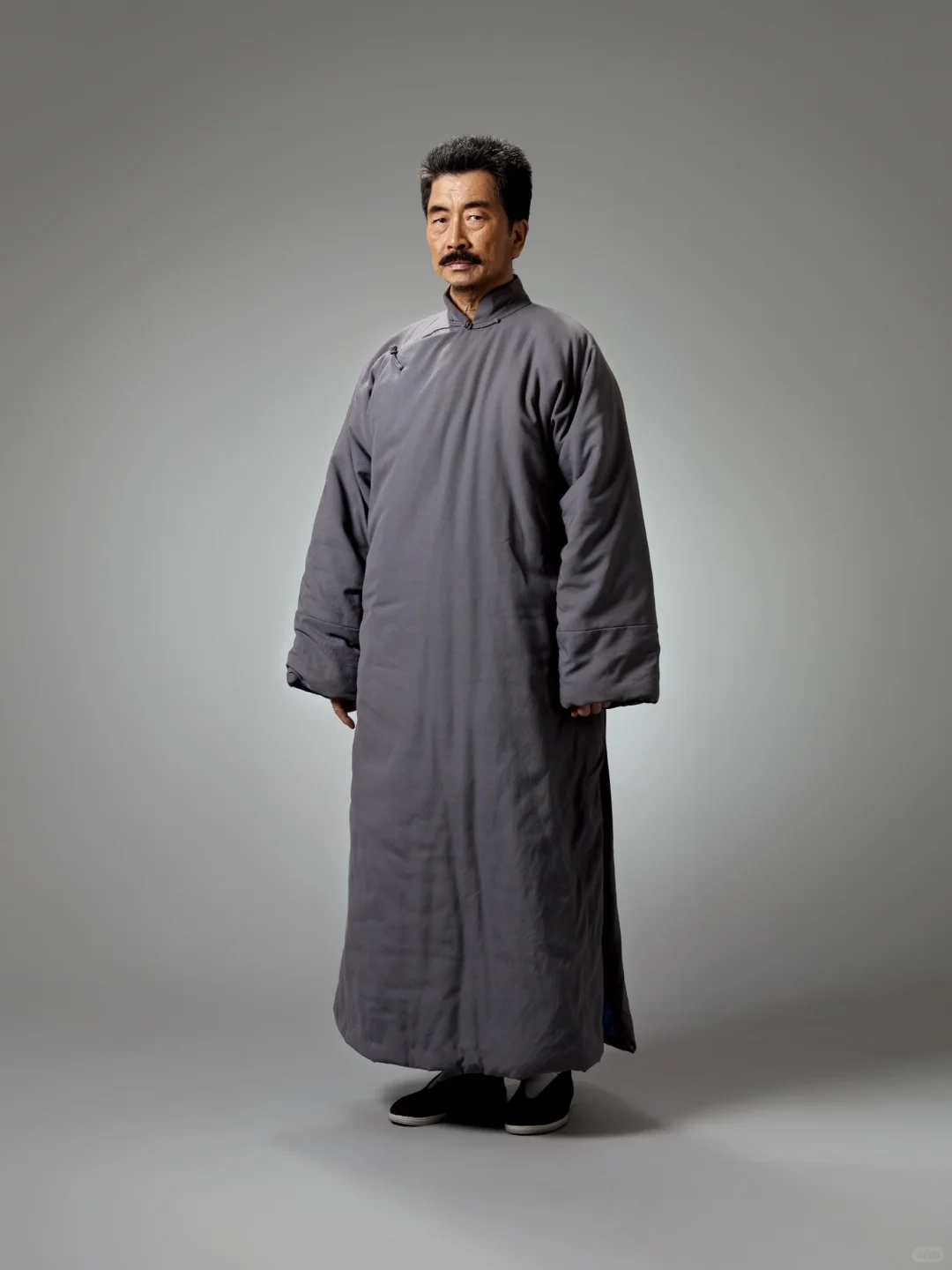

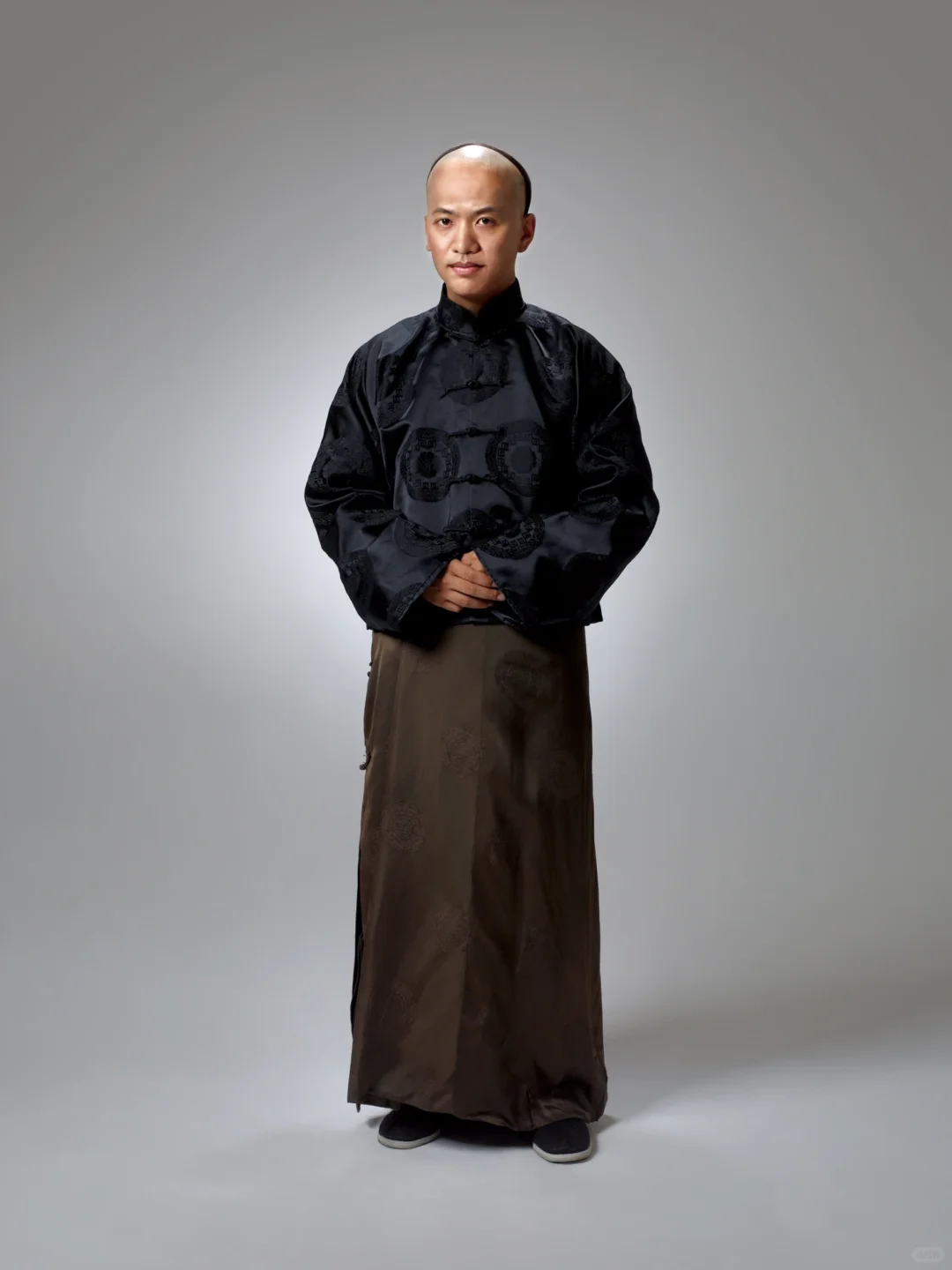

这组作品陆续做了四年,一共15张,系列名《1912》。画面中的人是通过“服化道演”拍摄完成的,大画幅,高清晰度,当时意在讨论历史模糊的形象与实际存在的关系。照片中的“人物”有它的“原型”,在拍摄时尽量贴近,观者会从第一印象中考虑“像”与“不像”,以及他是“谁”的问题。这些照片的最终呈现没有名字,只有编号。服装和造型做了所谓的“还原”。其中3号作品那件大礼服据说是1950年代八一电影厂重金请老师傅一针一线缝制的,已经是文物了。

进入Ai世代,当年创作初衷所提出的问题似乎依然存在,或已转化。早上我把问题抛给DS,它的回答蛮丰富有趣,字数限制,简录如下:

关于“照片与被摄者本人的关系”这一问题,不同哲学流派提供了差异化的思考路径:

1. 存在主义(萨特、加缪)认为“存在先于本质”。照片作为“凝固的瞬间”只能捕捉某一时刻的表象,却无法反映人的动态存在。照片中的人是被摄者的历史片段,而非完整、动态的“本人”。

2. 结构主义(索绪尔、罗兰·巴特):照片作为视觉符号,其意义由社会文化系统决定,而非与被摄者本体直接绑定。照片具有“此曾在”的悖论——它证明被摄者存在过,但同时也宣告了其缺席。

3. 分析哲学(罗素、克里普克)追问“同一性”标准,若用“某时某地拍摄的人”描述照片主体,需依赖具体时空属性,无法确认与当下主体的同一性。

4. 现象学(胡塞尔、梅洛庞蒂)强调具身性(embodiment)对自我构成的意义。照片剥离了被摄者的身体在场性(触觉、运动、时间体验),仅保留视觉表象。照片无法复现人与世界的互动关系。照片中的形象是被摄者的“幽灵”,而非完整具身主体。

5. 实用主义(皮尔士、杜威)关注实际效用。照片能否代表“本人”取决于社会功能。如证件照:被视为本人的代理;艺术摄影:被解构为符号或审美对象;AI换脸照片:因欺骗性丧失指称功能。身份是“语境化实践”的产物,照片的“本人性”依用途而定。

这一问题最终揭示的,是人类对“自我”理解的复杂性与媒介技术的局限性。在数字时代,随着深度伪造(Deepfake)等技术出现,这一哲学追问更显紧迫——当影像彻底脱离肉身时,“本人”是否还能存在?

谢谢DS的回答。

#1912 #虚拟照片 #当代摄影 #历史真相 #deepseek

进入Ai世代,当年创作初衷所提出的问题似乎依然存在,或已转化。早上我把问题抛给DS,它的回答蛮丰富有趣,字数限制,简录如下:

关于“照片与被摄者本人的关系”这一问题,不同哲学流派提供了差异化的思考路径:

1. 存在主义(萨特、加缪)认为“存在先于本质”。照片作为“凝固的瞬间”只能捕捉某一时刻的表象,却无法反映人的动态存在。照片中的人是被摄者的历史片段,而非完整、动态的“本人”。

2. 结构主义(索绪尔、罗兰·巴特):照片作为视觉符号,其意义由社会文化系统决定,而非与被摄者本体直接绑定。照片具有“此曾在”的悖论——它证明被摄者存在过,但同时也宣告了其缺席。

3. 分析哲学(罗素、克里普克)追问“同一性”标准,若用“某时某地拍摄的人”描述照片主体,需依赖具体时空属性,无法确认与当下主体的同一性。

4. 现象学(胡塞尔、梅洛庞蒂)强调具身性(embodiment)对自我构成的意义。照片剥离了被摄者的身体在场性(触觉、运动、时间体验),仅保留视觉表象。照片无法复现人与世界的互动关系。照片中的形象是被摄者的“幽灵”,而非完整具身主体。

5. 实用主义(皮尔士、杜威)关注实际效用。照片能否代表“本人”取决于社会功能。如证件照:被视为本人的代理;艺术摄影:被解构为符号或审美对象;AI换脸照片:因欺骗性丧失指称功能。身份是“语境化实践”的产物,照片的“本人性”依用途而定。

这一问题最终揭示的,是人类对“自我”理解的复杂性与媒介技术的局限性。在数字时代,随着深度伪造(Deepfake)等技术出现,这一哲学追问更显紧迫——当影像彻底脱离肉身时,“本人”是否还能存在?

谢谢DS的回答。

#1912 #虚拟照片 #当代摄影 #历史真相 #deepseek