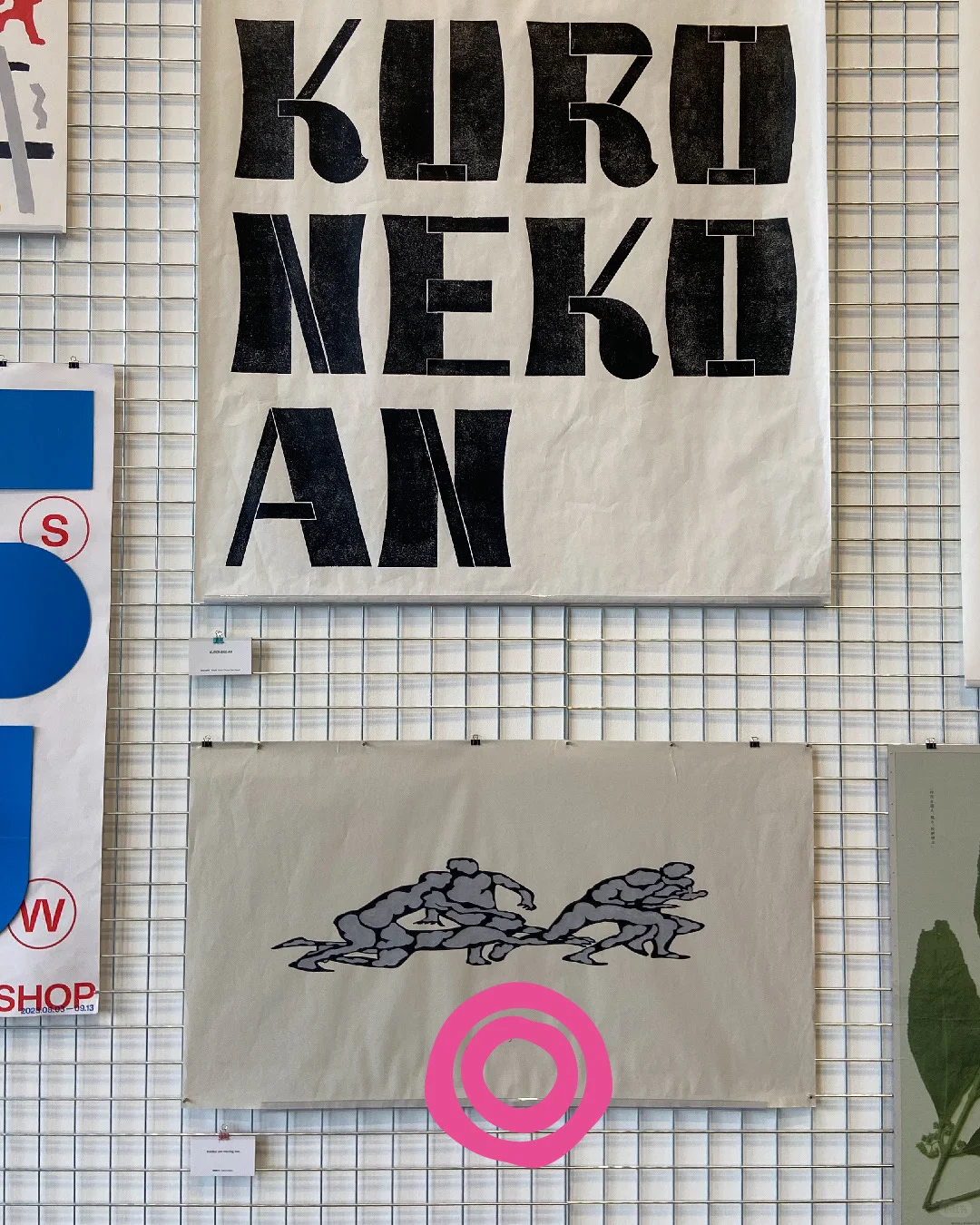

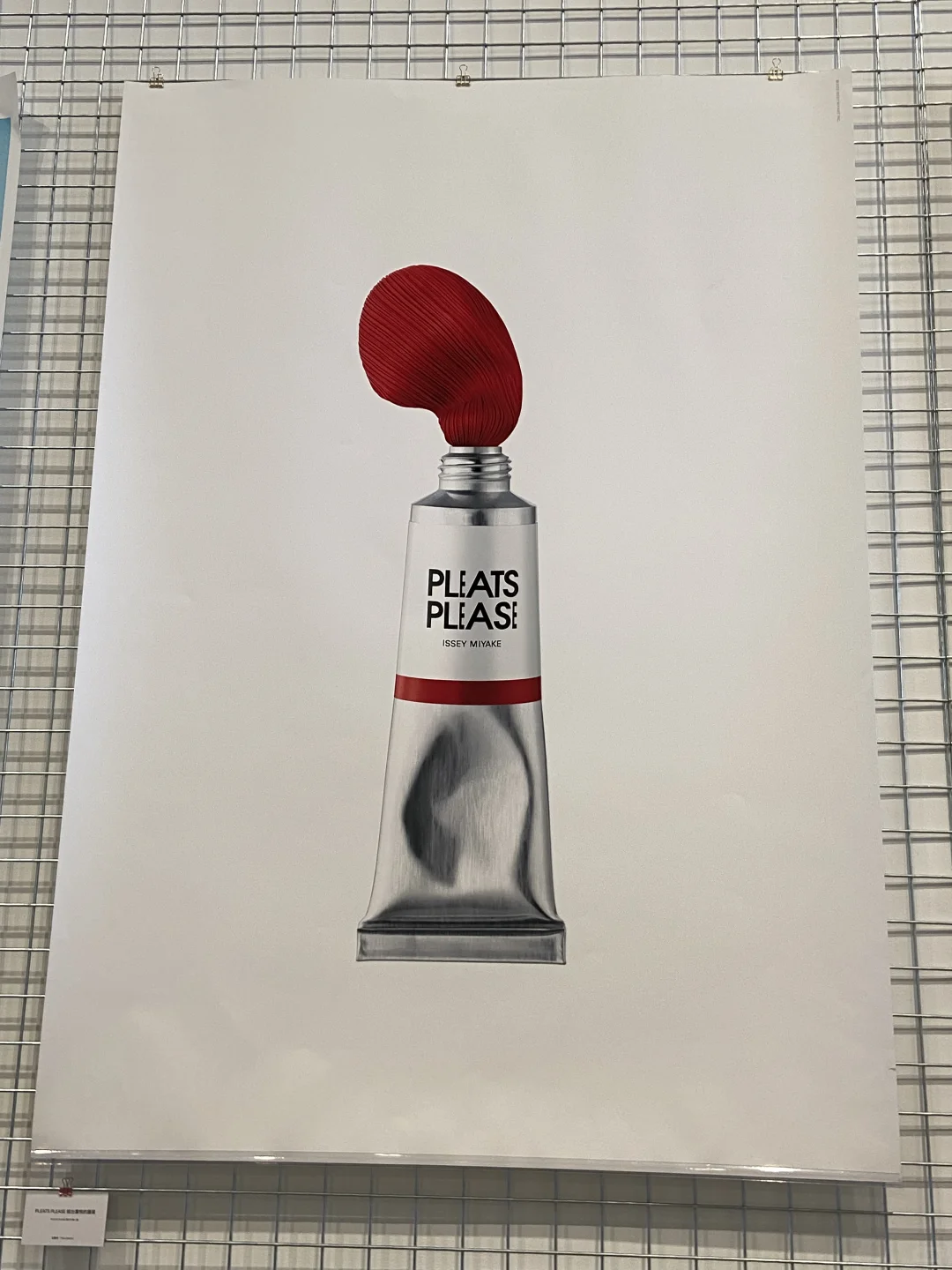

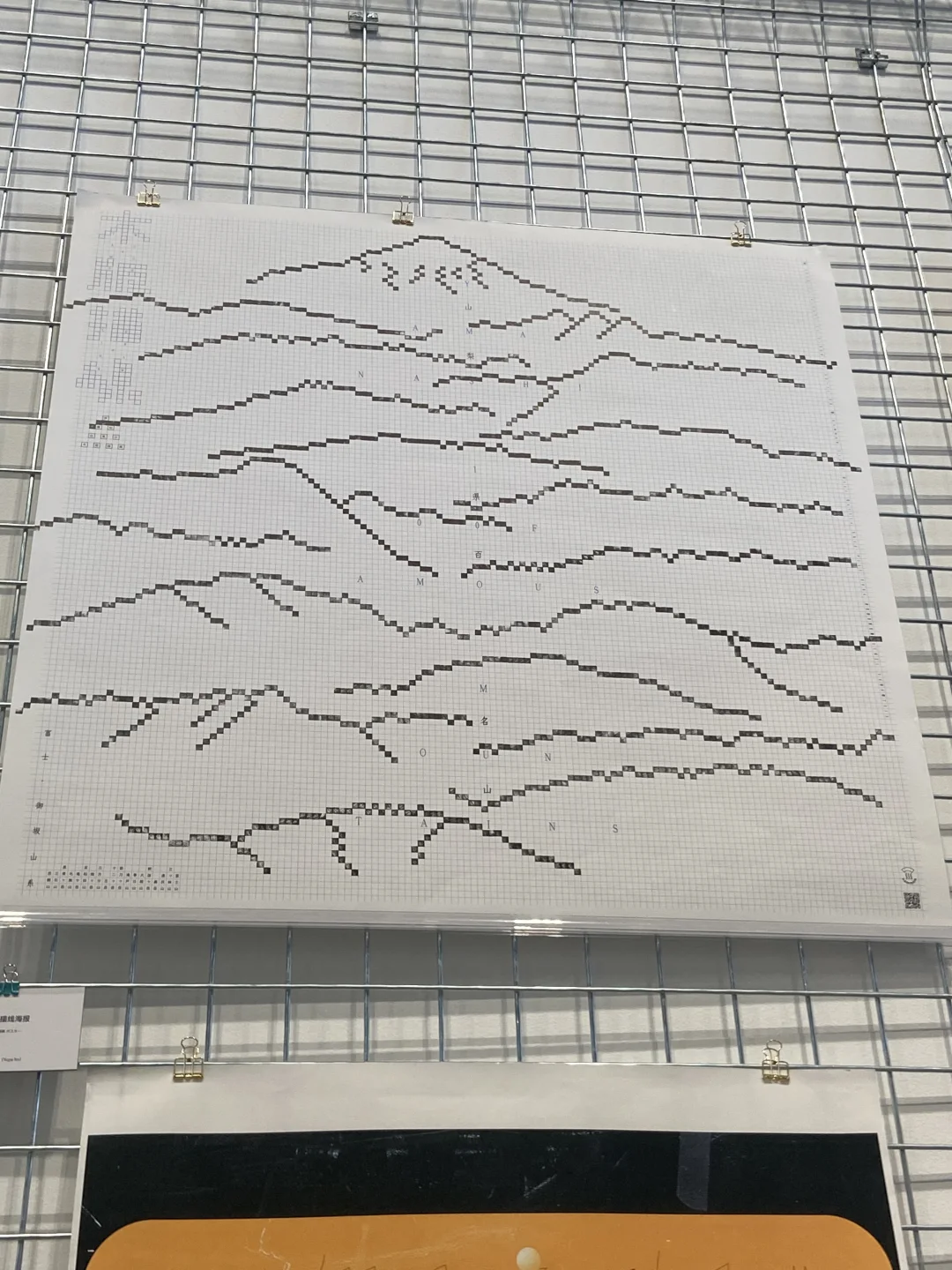

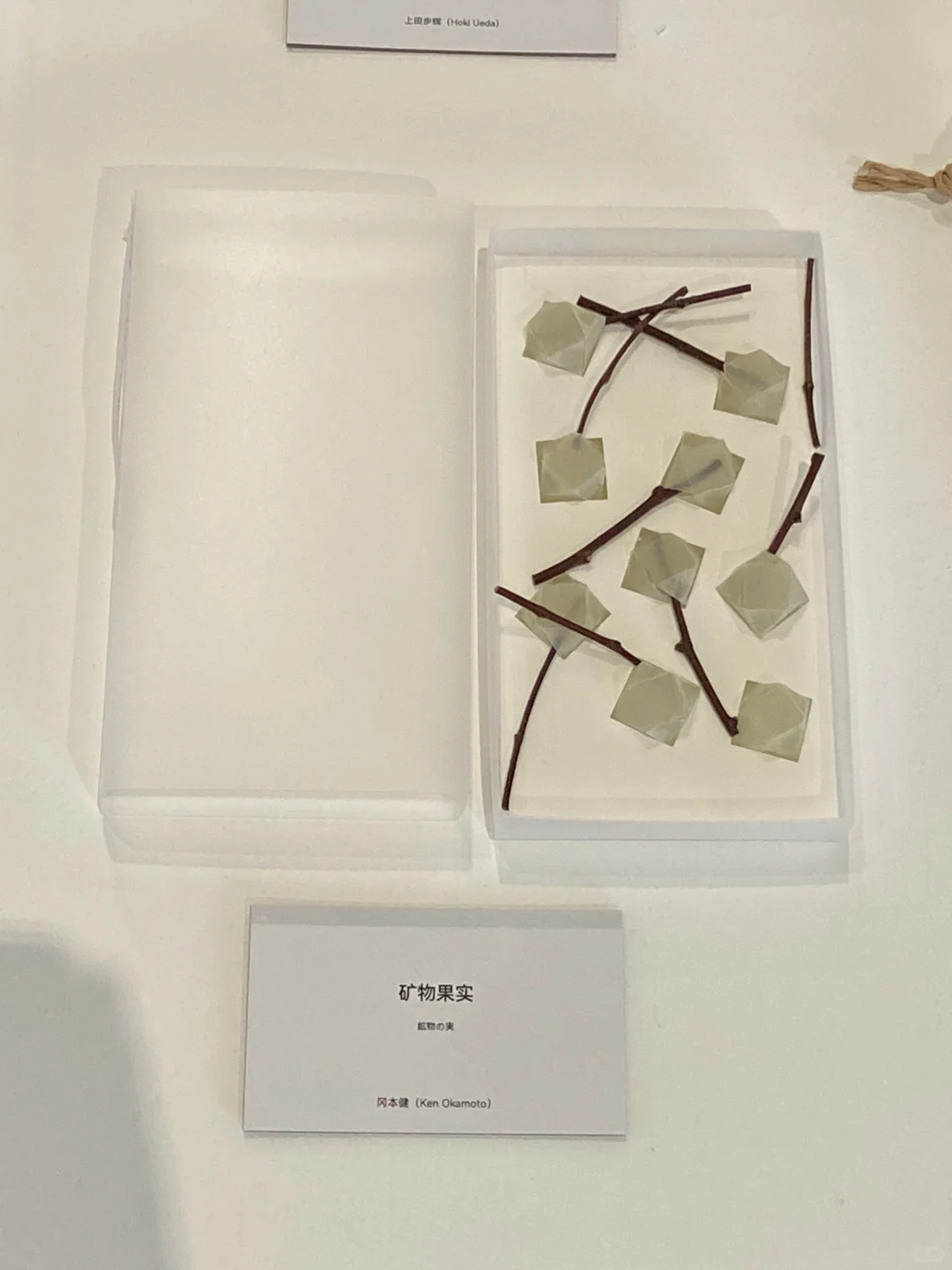

你的设计,可以穿越一篇小红书笔记的传播周期,持续引发对话,建立影响吗?\n \n周末去逛了在复兴艺术中心的“一天世界”日本设计展。展览前言提到,我们在归纳、总结、分析等逻辑推演的优势或许正在消退。AI比起我们,更知道如何做出“整齐划一”的东西。许多设计师似乎感受到AI在快马加鞭、甚至是悄无声息地没收自己的饭碗。\n \n但,我们是否可以将“威胁”作为契机,扭转对于自身身份的定位?\n \n在日常的创意与设计工作中,我们也会使用AI。但最终是否采纳AI提供的内容,仍然是由“人”来决定。如何才能够做出这样的判断?这就让我想起在看展时,虞琼洁老师谈到在拜访北川一成老师的事务所时,她观察到北川日常阅读的内容不仅是常规的设计案例或是杂志,而是涉及科学、心理学、脑科学、民族志、历史等领域的文本读物。北川老师没有让自己停留于设计师的“服务型角色”,而是做了“设计以外的事”。在他的网站上,也写下了自己的工作理念,希望创造“不会被丢弃”的印刷品。\n \n“做设计以外的事。”不是让设计师转行,也无需丢弃设计。而是走出设计当前服务于商业和经济的语境,插翅鸟瞰,从历史和文化的层面具备更加宏观的认识,再下地行走,带着对自己行动的“定位”,回到工作。不做只会技术的设计师,而是做“懂人”的设计师。\n \n或许不仅是设计师,对于创意行业的人而言,能“判断”自己行动的影响并精准地做出传递,在如今预算宝贵的时代环境中,似乎是一件更加重要的事。这种“判断力”,可能会成为算法时代,设计师更加优先需要培养的品质。\n \n走出一天世界,了解其他世界。\n \n#BlahBlahbyBooBoo#一天世界#JAGDA#小红书艺术发光计划#平面设计#广告#创意