文化 | 中国

大家好,我是唐沈琦,来自复旦大学,很荣幸能和大家分享我的研究,今天我讲述的主题是“遗体之旅”。

为什么我会对这个主题感兴趣呢?这和我的生活经历有关。我的家乡在崇明岛,在崇明的村子里,大家一般会在自建的宅屋中操办丧事,人们会在厅堂中扎灵堂、停灵、守灵、办流水席,还会延佛请道,举行各种宗教或地方性的仪式。

这张图片上是崇明丧礼中的搭桥仪式。在逝者下葬后,人们会给逝者立一个牌位,然后用麻布搭一个桥,让牌位从桥上滑下来,桥对面坐着逝者在家庭中的继承者,一般是逝者的儿子,逝者的女儿则跪在桥的旁边。

在这个充满戏剧性的仪式中,我们可以看到人们在重申一种以男性为主导的继承序列,可以感受到一个地方的价值观。

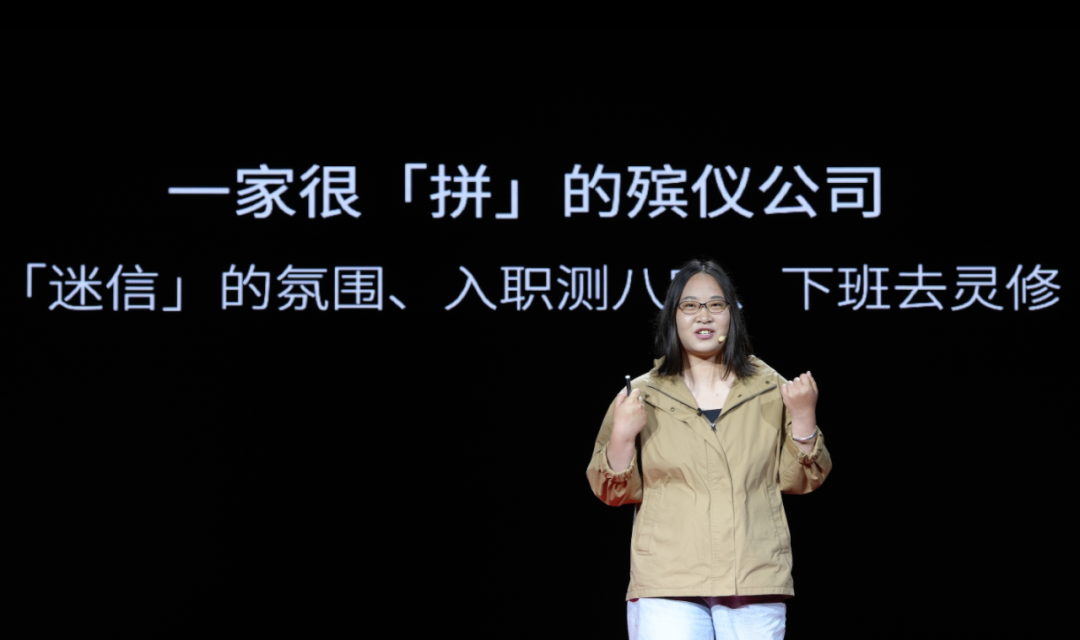

我在殡仪公司做管培生

在开始田野之前,我浏览了很多关于死亡和殡葬的人类学研究。日本从上世纪70年代就已经形成了完整的殡葬商业体系,所以也出现了很多描述日本殡葬行业的民族志。

而在中国,关于殡仪馆的研究有很多,但却缺少一本有关殡仪公司的著作。当时我有一个填补这个空白的野心,于是我就在殡葬人才网上投递了简历,试图打入殡葬圈子。

殡葬圈子对应聘者的要求五花八门,一些直接或间接接触遗体的岗位会要求应聘者毕业于民政类院校,而且心理素质要非常强。

我之前还看到,在一个郊区守灵人岗位的招聘中,甚至要求只限女性,而且要容貌端庄美丽、身材好。

当时L殡仪公司进入了创业的瓶颈期,正试图开拓更多业务。因为我在本科和研究生阶段都做过殡葬相关的调查,我还给他们看了我研究崇明丧事的硕士论文,所以一拍即合,我就进入了这家公司开始实习。

我的岗位是助理,类似管培生,经常需要到各种殡葬相关的场所工作,所以我有幸获得了很多实地考察殡葬商业实践的机会。

L公司的位置和外观都比较低调,位于一个偏远的商业办公区内,门口也没有挂招牌。

我第一次进去就觉得这家公司有点"迷信",比如他们请了很多灵性圈人士给公司题字,办公室里也挂了很多佛像,入职前还要测生辰八字,一定要八字够硬才可以入职。

很多同事会戴可以攘灾除恶的手串,而且他们下班后还会去灵修,一些男同事的手机铃声都是《大悲咒》。

在我的同事中,很多人是半路出家的,有的之前在养老院做护理工作,有的以前在医院做物业工作,还有一些曾经做过医药代表或医疗器械销售。

虽然他们之前并不从事殡葬方面的工作,但都涉及到人的生命过程。换言之,他们都对人从生病到临终和死亡这样一个过程中会经历的事非常了解。

出于利益的考量,最后他们都流动到了殡葬行业,因为殡葬行业非常赚钱。有同事告诉我,他们一个月的工资最起码1到2万或者2到3万,但我觉得他们可能对工资数目还有所保留。

L殡仪公司的老板是一位50多岁的女性,她早年在南方城市打工,尝尽百苦,最后经营了这家公司,现在已经达到了中等规模,一年的营业额大概有十几亿。

精明的殡仪公司会派一些员工蹲守在很多医院的重症科室和养老院,打听病重者或临终者的消息,还有他们的家庭经济情况,然后有针对性地推销不同档次的白事套餐或丧葬用品。

一些殡仪公司也会派人联络社区居委会或楼组长,打听社区里有没有病重的人或临终者,提前锁定“客源”。

在亲人刚刚去世时,家属往往正处于悲痛和慌乱之中,他们大多不知道如何处理亲人的后事。这时候殡仪公司的工作人员会以一种安慰者的姿态出现,给他们提供建议,对很多人来说其实也是一种帮助。

在做田野之前,因为阅读了许多国外的研究,我对这个行业有一些想象,我觉得殡葬市场可能会像日本的葬仪社那样,充满寂静悠远的气质。

但人类学的调查最重要的一个点就在于,你要和地面摩擦,要和现实碰撞。当我了解到殡葬行业最本质的东西时,我感到非常幻灭。

我觉得他们简直是在全城猎尸,非常赤裸裸。

就像我的老板告诉我的,“铁打的死亡场所,流水的殡仪机构”,谁能在集中产生死者的场所驻扎下来,谁就掌握了源源不断的财源。

我的一位同事说,殡葬是一个非常原始的行业,根本没有什么技术含量。很多东西都是同质化的,比如纸钱、骨灰盒、寿衣、陪葬品等等。这些产品的生产地也都基本相同,花费一点时间和功夫后,大家都可以掌握进货渠道。

纸钱

金丝楠木骨灰盒|网络

骨灰盒还会被打造成奢侈品,在上面可以玩出很多花样。有一次他告诉我说,有一种木头叫阴沉楠木,比金丝楠木还要贵重,它是一种属于冥界的木头。有人会定制骨灰盒,通过各种装饰,比如镶嵌宝石,试图来庇佑子孙。

整个太平间被划分成了两个区域,靠近入口的地方是工作区,装修成了非常商务的风格,平时工作人员就在这里接待家属和谈一些生意。

靠近里面的毛坯房式风格的区域,就是储存遗体的地方。遗体会被整齐地放置在一格格的冷冻柜中,旁边还有一些存放医务废料的塑料桶。

什么是医务废料呢?就是在手术或者其他医疗过程中,切除下来的人的器官或组织。这些桶的密封性还不太好,经常会有一些渗液流出来。

我的同事阿财是一个20多岁的小伙子,他中专毕业以后就到了这家殡仪公司工作,常年驻扎在太平间。

他对我说,你一个女生为什么要来这里?我们男人都还要戴佛珠手串辟邪,你一个女生不觉得阴气太重受不了吗?

他经常说这里的空气不好。首先是福尔马林的味道,虽然墙上有排风扇,但是作用很小,空气依然非常浑浊。

其次在遗体冷冻柜一开一合的过程中,会有非常多水汽出来,所以整个环境非常潮湿。

大家可以感受到,这片空间的意味非常明显,死亡的、废弃的、垃圾等等被归类在了一个地方。

殡仪馆附近还有两家灯具城,这是为什么呢?因为在上海的地方观念中,灯是有阳气的,它能“旺一旺”,可以冲淡殡仪馆的晦气。

殡仪馆旁边攒聚了各种殡葬一条龙个体商户,有卖纸钱的、卖鲜花的和卖寿衣的等等。殡仪馆对面还有一个楼盘,但是据说卖得不是特别好。

上海的殡葬管理条例规定,人去世之后,只有殡仪馆可以去接尸,个人车辆接运尸体是违法的。

在上海的殡仪馆中流传着一个笑话,如果有一个人在殡仪馆门口不小心被车撞死了,群众不能直接把他抬进殡仪馆,而是要由殡仪馆派车把逝者接进来,哪怕只有几步路的距离,也要遵守规定的流程。

这体现出行政体系对于遗体非常精密的、高度控制化的管理。

但是在这些精细的行政管控之外,我们也可以看到很多商业化的操作。

比如当你走进上海某家殡仪馆时,刚到旁边的路口,就会有很多殡葬中介围过来,小跑地跟着你问,“要不要写一副挽联?我们可以帮你代写”,“要不要鲜花?带个花篮吧,总不能空着手去吧”,整个过程非常急促。

殡仪馆中的追悼会大厅|网络

追悼会结束之后,遗体就要被火化。现在殡仪馆与火葬场有分离的趋势,追悼会一结束,遗体就会被运尸车接走运往郊外的火葬场,而且不允许亲属陪同。

我经常看到,在运尸车关上车门的那一刻,很多亲属会痛哭流涕,因为这意味着等待他们的就是亲人的骨灰了。

遗体的最后形态会变成什么样也是一个很有趣的问题。

在我国的民政领域,101研究所是一个非常重要的知识主体,它有一个重要的研究议题就是如何高效、节能、环保地处理遗体。

比如研发效率更高、更环保的火化炉,在火化遗体时不会产生烟尘;或者改进遗体冷藏柜,让它不会产生太多水汽,否则会影响火化速率。

上海也在推行一些新型葬式,比如海葬、冰葬、草坪葬、花葬、树葬等等。我在一个殡葬研究机构里做调查时,他们的领导告诉我说,上海的墓地现在非常紧张,可能10年后就没有墓地了。

推行这些新葬式的一个目的就是缓解墓地短缺问题,但推行起来有些困难。比如实施海葬的船需要预约等候很长时间,要在气候和水文条件比较合适时才能进行。

而且海葬船会被不断驱逐,因为人们对于骨灰撒放在靠近自己的地方还是很忌讳的,所以他们经常被驱逐到一些没有人和经营活动的水域。

最近社会讨论比较多的还有从北欧引进的冰葬,把遗体冷冻然后再粉碎掉,但这种遗体处理方式在国内引发了非常剧烈的争论和反感。

在我们的社会中,火化都是很晚才被引进和接受的,冰葬这种粉身碎骨的方式更加难以被接受。

草坪葬、花葬和树葬是从日本学习的自然葬法,但也有很大不同。在日本,选择草坪葬、花葬和树葬时,人的骨灰会和泥土以及花草或树根直接接触。

有时候我会感到很虚无,觉得人生就那么回事。所以,所有的事情都要看开,活着的时候就好好地体会生命的意义。

谢谢大家。

伸出小手

点赞和“在看”吧