еұ•дјҡеғҸжҳҜдёҖж¬Ўдә§дёҡиҜ•еӣҫиҮӘжҲ‘е®ҡд№үжңӘжқҘзҡ„зі»з»ҹжҖ§жҺўжөӢпјҢеңЁиҝҷи®°еҪ•дёҖдәӣйқһжҠҖжңҜдәәе‘ҳд№ҹйқһжұҪиҪҰиЎҢдёҡд»ҺдёҡиҖ…и§Ҷи§’дёӢзҡ„пјҢжіЁж„ҸеҲ°зҡ„дҝЎеҸ·гҖӮ

иғҪжәҗз„Ұиҷ‘дёҺжҠҖжңҜеҚҡејҲзҡ„зҺ°еңәж„ҹ

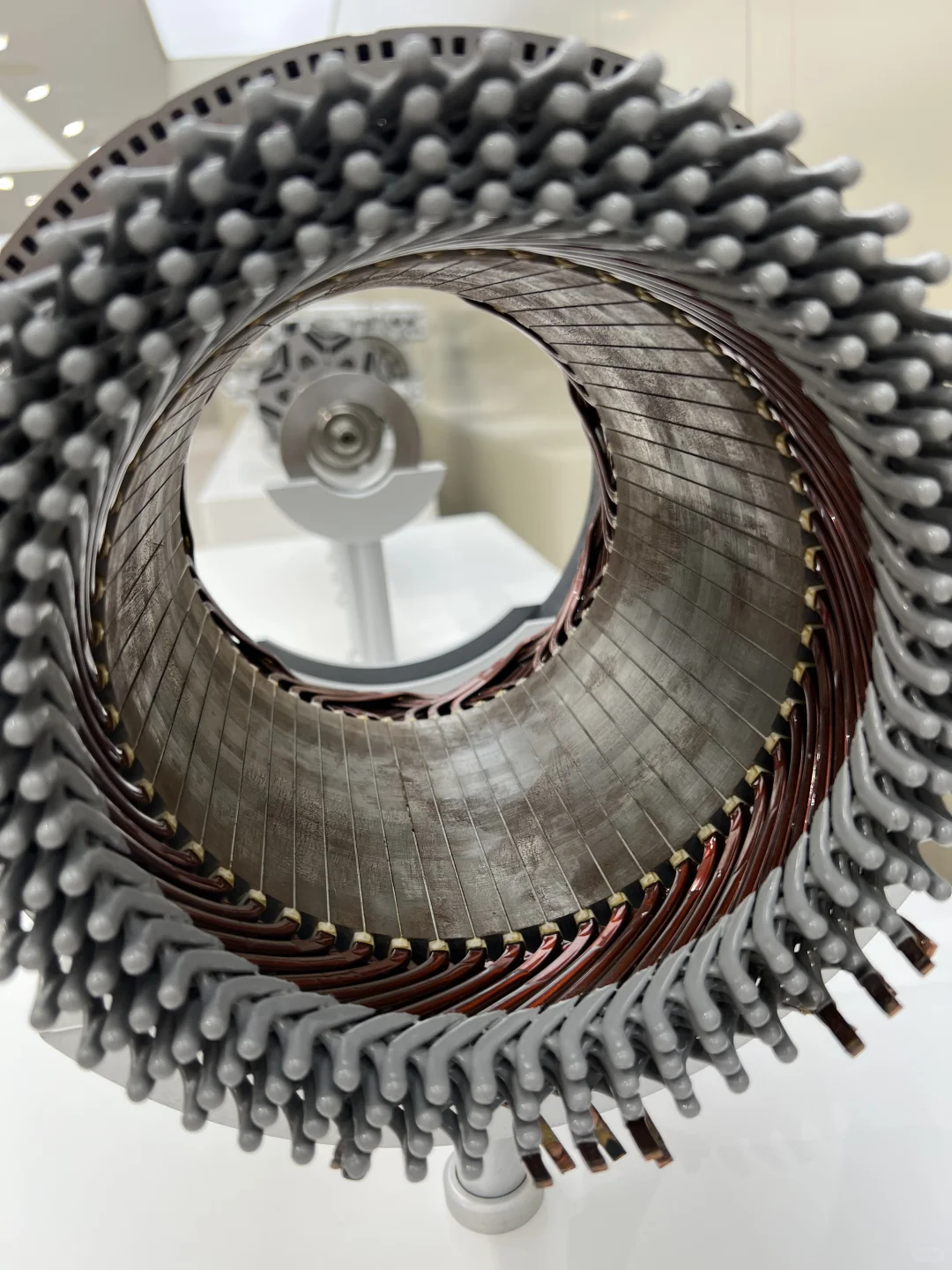

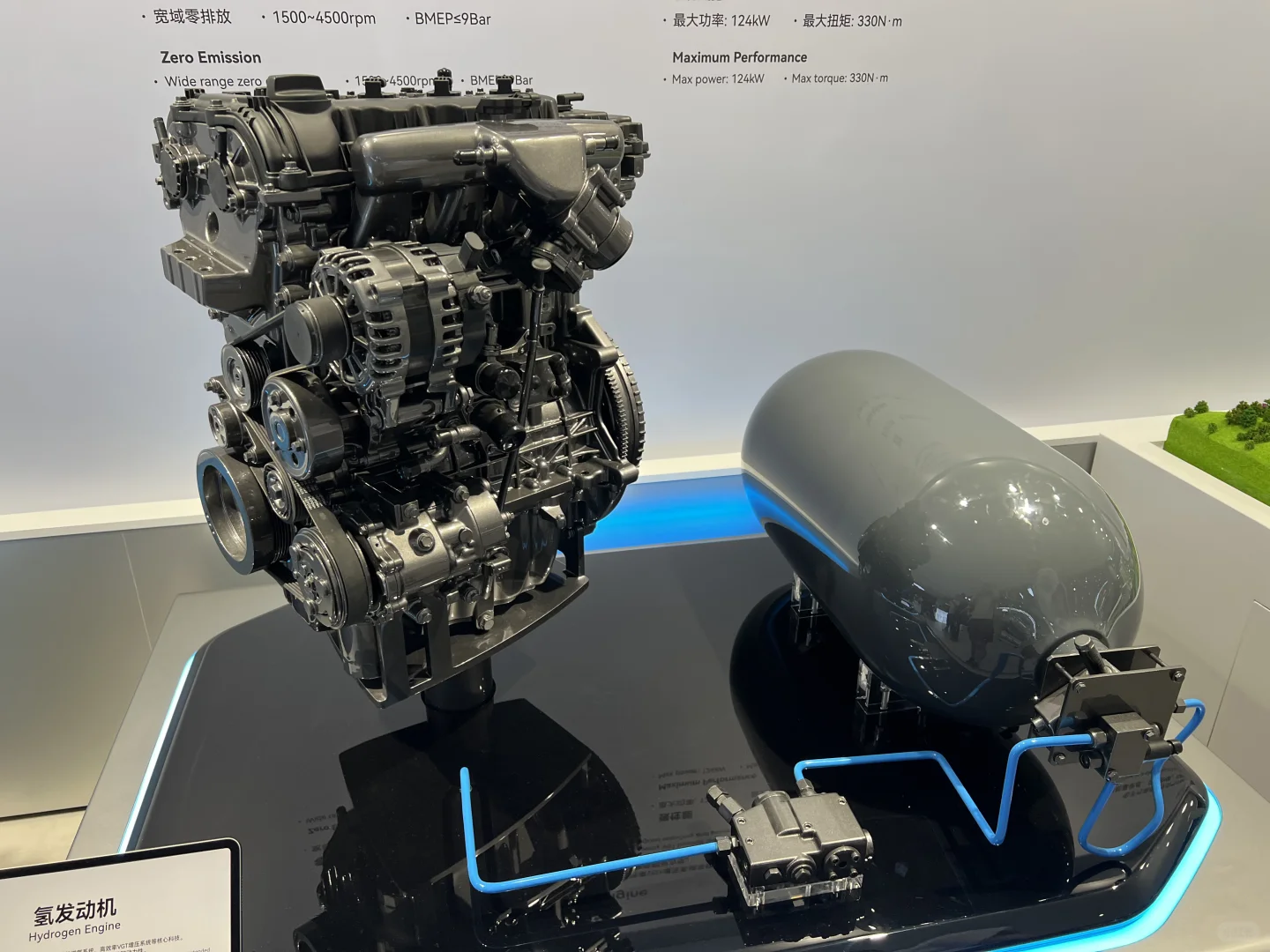

зәөи§Ҳе…ЁеұҖпјҢзҺ°еңәеҮәеёӯзҡ„дёҚд»…жңүж•ҙиҪҰеҲ¶йҖ зҡ„дјҒдёҡпјҢиҝҳжңүиғҪжәҗзӣёе…ізҡ„гҖҒжқҗж–ҷйӣ¶йғЁд»¶зӣёе…ізҡ„гҖӮж•ҙиҪҰдјҒдёҡеӨ§ж–№еҗ‘дёҠзңӢиө·жқҘйғҪдёҚеҶҚеҸӘжҠје®қзәҜз”өеҠЁи·ҜзәҝпјҢж°ўзҮғж–ҷгҖҒз”өеӯҗжұҪжІ№зӯүзӯүвҖңеӨҮйҖүж–№жЎҲвҖқ们пјҢд»ҘжЁЎеһӢгҖҒзі»з»ҹз»“жһ„зҡ„еҪўејҸеҗҢеҸ°дә®зӣёгҖӮ

иҝҷд№ҹи®ёдёҚж„Ҹе‘ізқҖдә§дёҡзңҹзҡ„еҮҶеӨҮеҘҪе…ЁйқўиҪ¬еҗ‘пјҢиҖҢжҳҜдёҖз§ҚжҳҫжҖ§зҡ„зӯ–з•ҘеҲҶжөҒпјҡйқўеҜ№еҺҹжқҗж–ҷдҫӣеә”й“ҫйЈҺйҷ©гҖҒз”өжұ жҠҖжңҜ瓶йўҲдёҺеҹәзЎҖи®ҫж–ҪдёҚеқҮпјҢиҪҰдјҒйҮҮеҸ–еӨҡи·Ҝеҫ„дёӢжіЁпјҢжҳҜеҪ“дёӢжңҖзЁіеҰҘзҡ„еә”еҜ№ж–№ејҸгҖӮдёҚиҝҮд№ҹеҸҜд»ҘеҸҚжҳ еҮәж–°иғҪжәҗж–№еҗ‘зҡ„иЎҢдёҡе…ұиҜҶе°ҡжңӘеҪўжҲҗгҖӮ

жңӘжқҘеҮәиЎҢеңәжҷҜзҡ„йӣҸеҪўеҢ–е‘ҲзҺ°

е°Ғй—ӯејҸеә§иҲұгҖҒжңәеҷЁдәә/зӢ—еҮәеёӯгҖҒиҪҰй©ҫзҲҶзӮёз»“жһ„гҖҒе°ҸеһӢйЈһиЎҢеҷЁзҗізҗ…гҖӮд№ҹи®ёи®ҫжғіе’Ңжј”з»ғ并дёҚжҲҗзҶҹпјҢд№ҹи®ёиҝҳеңЁжҰӮеҝөйҳ¶ж®өжІЎжңүиҗҪең°пјҢдҪҶжІЎжңүе…ізі»пјҢж„Ҹеӣҫ并йқһдјҡзӣҙжҺҘжҢҮеҗ‘еёӮеңәпјҢж„ҸеӣҫеҸҜд»ҘжҳҜжҸҗеүҚеңЁе…¬дј—дёҺиЎҢдёҡйқўеүҚеұ•ејҖдёҖз§ҚдәӨйҖҡеҸҷдәӢзҡ„йў„жј”гҖӮиҪҰе’ҢиҪҰиҫҶеҸҜд»ҘдёҚеҶҚжҳҜиЎҢдёҡж ҮеҮҶз»Ҳз»“пјҢиҖҢжҳҜеҹҺеёӮзі»з»ҹзҡ„дёҖдёӘиҠӮзӮ№гҖӮ

еӨ§йҮҸйқһж•ҙиҪҰеҺӮзҡ„дҫӣеә”е•ҶгҖҒжһ„件е•ҶгҖҒжқҗж–ҷе•ҶеңЁеұ•дјҡдёҠдә®зӣёпјҢ他们жүҖжүҝиҪҪзҡ„дёҚжҳҜе“ҒзүҢж„ҹпјҢиҖҢжҳҜеә•еұӮжҠҖжңҜзҡ„е®Ңж•ҙжҖ§гҖӮ

жҜ”еҰӮиҪҰиә«з»“жһ„жЁЎз»„гҖҒеӮЁиғҪеӨ–еЈігҖҒиҪҰиҪҪзҺҜеўғзі»з»ҹзӯүз»„жҲҗ件пјҢжһ„жҲҗдәҶж•ҙдёӘжұҪиҪҰиҝҗиЎҢзі»з»ҹзҡ„вҖңйӘЁжһ¶еұӮвҖқгҖӮ

иҝҷдәӣж‘ҠдҪҚжөҒйҮҸжңүйҷҗпјҢдҪҶжҠҖжңҜз»ҶиҠӮдё°еҜҢпјҢеңЁе…ізЁҺеҠЁиҚЎдә§дёҡй“ҫжңәж•Ҹзҡ„еҪ“дёӢпјҢжҲ–и®ёеҸҜд»Ҙжҡ—зӨәжңӘжқҘж•ҙиҪҰеҲ¶йҖ и¶ҠжқҘи¶Ҡдҫқиө–еҲҶеёғејҸдё“дёҡеҢ–дҫӣеә”пјҢиҖҢйқһеӨ§еҺӮй—ӯзҺҜз”ҹдә§гҖӮ

дёҖдәӣеұ•й“әд№ҹеңЁе°қиҜ•е°ҶжңӘе•ҶдёҡеҢ–зҡ„жҠҖжңҜдё»еҠЁжҡҙйңІеңЁеұ•дјҡзҺ°еңәгҖӮиҙҹиҙЈи®Іи§Јзҡ„дәәе‘ҳдёҚжҳҜй”Җе”®пјҢиҖҢжҳҜз ”еҸ‘зі»з»ҹи°ғжӢЁзҡ„гҖӮеҺҹзҗҶгҖҒжһ„жһ¶гҖҒзі»з»ҹиҝҗдҪңж–№ејҸеҖҚжё…е„ҝгҖӮ

еҸҜиғҪиҝҷжҳҜдёҖз§Қз”ұй”Җе”®жҖқз»ҙеҗ‘жҠҖжңҜйҖӮеәҰе…¬ејҖиҝҮжёЎзҡ„иҝ№иұЎпјҢеҸҜзӘҘи§Ғдә§дёҡжӯЈд»ҺжӢјдә§е“ҒиҪ¬еҗ‘жӢјиғҪеҠӣгҖӮ

жң¬жқҘд»Ҙдёәзҡ„еұ•дјҡжҳҜзҗізҗ…ж»Ўзӣ®зҡ„д»ҘиҪҰиҫҶиғҪжәҗеҲӣж–°дёәдё»зҡ„и§ЈеҶіж–№жЎҲпјҢдҪҶжҳҜзҺ°еңәзҡ„е‘ҲзҺ°жӣҙеғҸжҳҜдёҖж¬Ўзі»з»ҹжӣҙж–°йҖ»иҫ‘зҡ„жҺ’жј”гҖӮ

иғҪж„ҹзҹҘеҲ°ж•ҙиҪҰд№ӢеӨ–зҡ„йғЁеҲҶжӯЈеңЁеҸҳеҫ—и¶ҠжқҘи¶ҠйҮҚиҰҒпјҢжҠҖжңҜд»Қз„¶зЎ¬ж ёпјҢдҪҶиҫ№з•Ңи¶ҠжқҘи¶Ҡе№ҝжіӣгҖӮиў«еҝҪи§Ҷзҡ„жңҚеҠЎпјҢдҪңдёәдәәзҡ„е…ұжғ…пјҢIPпјҢеңәжҷҜи®ҫи®ЎпјҢжёёжҲҸдҪ“йӘҢвҖҰвҖҰж— и®әжҳҜйқўеҗ‘жҷ®йҖҡдәәиғҪд№°еҫ—иө·зҡ„пјҢиҝҳжҳҜйқўеҗ‘з»ҸжөҺеҹәзЎҖд№ӢдёҠзҡ„пјҢд№ҹи®ёи°ҒиғҪз»ҹеҗҲиҝҷдәӣиҰҒзҙ пјҢи°Ғе°ұдјҡжңүиө„ж је®ҡд№үдёӢдёҖдёӘдәӨйҖҡж—¶д»Јзҡ„еҹәзЎҖйҖ»иҫ‘гҖӮ

Who knowsпјҹжӢӯзӣ®д»Ҙеҫ…:D

#иҪҰеұ• #дјҡеұ• #еұ•дјҡ #еӣҪйҷ…еұ•дјҡ #дёҠжө·иҪҰеұ• #дёҠжө·еӣҪйҷ…жұҪиҪҰе·Ҙдёҡеұ•и§Ҳдјҡ #и®ҫи®Ў #жҷәиғҪеҲ¶йҖ #еұ•дјҡзҺ°еңә #жңәеҷЁдәә