⚪️初露锋芒的安特卫普新星

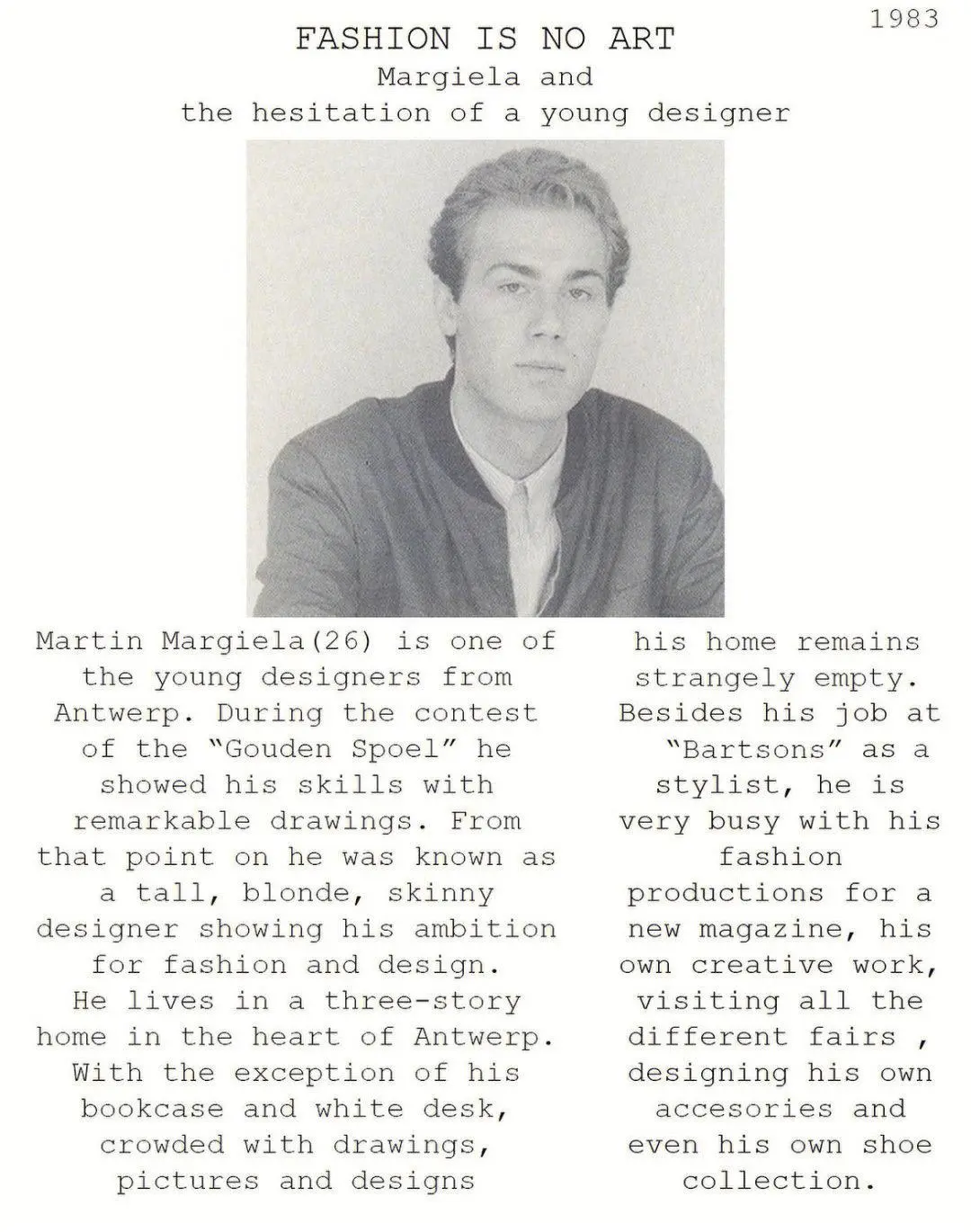

1980年代初,26岁的Martin Margiela已是比利时设计圈的话题人物。在“Gouden Spoel”设计大赛上,他凭借充满张力的手稿一鸣惊人。人们记住了一个金发瘦高的身影——他对时装近乎偏执的野心,与安特卫普那栋三层公寓的空荡形成微妙对比。除了书架上堆叠的灵感剪贴和一张被草图淹没的白木桌,他的生活似乎只剩创作:白天为品牌“Bartsoins”担任造型师,夜晚筹备独立杂志的时装专题,甚至挤出时间设计配件与鞋履。

⚪️从发廊孩童到安特卫普学院

“我母亲总穿着最时髦的大衣接我放学,父亲的理发店里挂满女郎海报。”Margiela回忆童年时,手指无意识地在咖啡杯沿画圈,“那些蕾丝发带、亮片胸针,让我八岁就开始涂鸦穿不同衣服的女人。”

十六岁报考哈瑟尔特美术学院时,考官对他递交的时装手稿嗤之以鼻:“想搞设计?不如去开店!”直到转入安特卫普学院,他才找到容身之所。毕业后像所有怀揣巴黎梦的年轻人一样,他挤进开往米兰的夜班火车,随身皮箱里塞着三十本手绘趋势手册。

米兰的冷板凳与回归

在Armani总部楼下等了三个月接待员、被Ferre工作室拒之门外十二次后,Margiela蜷在廉价公寓里为Mondial Italia撰写趋势报告。“艺术博览会的清洁工都认得我——每天最早到,最晚走,抄录每一块展板上的数据。”

1985年冬,他带着未拆封的推荐信回到比利时。Bartoons抛来的橄榄枝带着商业铜味:设计一款量产大衣。“我厌恶流水线,但大衣不同。”他翻出学生时代的笔记本,上面密密麻麻记录着军装扣件与风衣裁片的数据,“和同学通宵改版十一次,最后连缝纫女工都跑来讨论腰襻弧度。”

⚪️撕掉标签的创作哲学

关于风格

“别问我什么是浪漫主义。”他扯了扯身上那件拆解重组的西装,“把婚纱面料缝进工装夹克,用皮带扣勒皱丝绸——冲突比和谐更真实。”

关于行业

“设计师不是艺术家,我们解决的是‘明天穿什么’。”他指着窗外地铁站涌动的人潮,老太太围巾的打结方式、流浪汉裤脚的磨损痕迹……这些才是灵感源头。”

关于匿名

当被问及是否介意隐于品牌幕后,他反问道:“如果一块布料能自己讲述故事,还需要标签吗?”#margiela #时尚资讯 #灵感积累 #martinmargiela

via:@yourfashionarchive