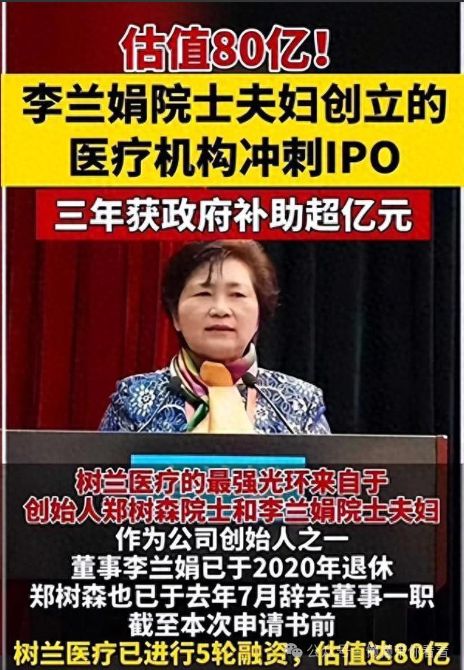

最近,树兰医疗准备上市这事在网上炒得沸沸扬扬,可把咱这些围观群众给惊到了。想当年,那位2020年初战疫一线的大咖院士李兰娟,如今被扒出一堆争议,还藏着一箩筐的“秘密”。来,咱换个姿势,透过键盘侠们的放大镜,瞅瞅这位不再“端着架子”的“人间活佛”,如何玩转名利场。

争议一:器官移植的罪与恶

最近热议的话题之一,聚焦于树兰医疗的上市计划,及其背后牵涉的器官移植伦理争议。这家医疗机构凭借其在肝、肾、心、肺四大器官移植领域的独特地位,在全国医疗机构中独树一帜。尤其值得一提的是,2020年,树兰医疗在肝脏移植手术量上位列全国第四,无论公立还是私立,成绩斐然。

然而,树兰医疗的光环之下,其明星创始人之一郑树森院士却深陷一场风波。有人指出,郑院士在科研论文中使用的563例肝脏样本,其来源并非全部出自自愿捐献者,涉嫌存在非法获取的情况。这引发了公众的强烈质疑:“没有买卖,就没有伤害”,医者是否应该为了救治一人,而牺牲另一无辜生命?更甚者,当这种行为与商业利益挂钩,医者从中盈利,这样的做法是否合理?

树兰医疗谋求上市,意在扩大业务规模。然而,作为全国唯一能进行四大器官移植的私立医疗机构,同时也是全国肝脏移植手术量排名第四的私立机构,倘若在器官来源问题上存在瑕疵,其上市之举是否会无形中为非法器官获取行为推波助澜?上市是否意味着在某种程度上对这种“灰色地带”的默许与纵容,令原本就备受争议的器官移植领域更加扑朔迷离?

争议二:树兰医疗有没有发国难财

在2020年那个疫情风暴席卷全球的特殊时期,李兰娟院士的一声果断“封城”建议,如同关键时刻的定海神针,为我国乃至世界的抗疫斗争指明了方向,赢得了宝贵的时间。这一历史性决策不仅有力地支撑了疫情的科学防控,更成为树兰医疗实现飞跃式发展的催化剂。

那时,核酸检测如火如荼开展,成为医疗领域的新风口。树兰医疗眼疾手快,瞅准时机,迅速布局并扩容核酸检测服务。短短时间里,这项业务就像装上了火箭引擎,推动公司营收一路飙升至16亿大关。乘着这股东风,树兰医疗在2020年与2021年间连续发力,成功吸引投资者的目光,揽获总计4.8亿的巨额融资,企业估值瞬间跃升至令人瞩目的80亿级别,甚至还荣登了《2024·胡润全球独角兽榜》,风光无限。

然而,同一片天空下,人间冷暖各不同。当树兰医疗在资本市场风生水起,享受着政策红利之时,许多普通百姓却在疫情的阴霾下艰难求生,承受着经济压力的重压。他们面对失业、减薪、生活成本上涨等多重困境,日子过得紧巴巴。反观这家企业,不仅借疫情之机赚得盆满钵满,还连年从政府那里获得丰厚补贴,2021至2023三年间,累计领取的补助金额高达1.14亿元。一边是民生多艰,一边是企业借势崛起,如此鲜明对比,不禁让人深思。

争议三:科学家要风骨、要名声还是要钱

话说李兰娟院士和她的丈夫郑树森院士,这两位可都是医界响当当的人物。先说李兰娟,她在1993年到1996年那会儿,当了三年浙大医学院第一医院的副院长,后来又从1998年到2008年,整整十年,坐镇浙江卫生厅厅长的位置,正厅级的大官儿,一手掌管着咱浙江省的医疗卫生事业。郑树森院士呢,也不简单,从1997年开始,直到2015年,一连十八年稳坐浙大医学院第一医院院长宝座,级别同样厅级,执掌着全省顶尖的医疗机构。

然而,真正让人拍案惊奇的,还是他们在退休之后的华丽转身。2013年,这对医学界的“神雕侠侣”联手创办了树兰医疗,李兰娟亲自挂帅董事长,尚未退休的郑树森则出任董事,公司股权百分之百掌握在这对伉俪手中。试想一下,他们夫妇俩在经济强省浙江,一个曾负责政策制定,一个曾主抓实践执行,均在医疗卫生领域深耕细作了十数年,如今刚退下来不久,便携手创立了一家以提供医疗服务而非专注科研的社会办医疗机构,这事儿,你说能不惹人议论纷纷吗?

到了2020年疫情爆发时,李兰娟院士因频繁出现在公众视野,其与树兰医疗的关系也随之浮出水面,引起一片热议。面对舆论压力,李兰娟于同年12月辞去了树兰医疗董事长职务,交棒给他们的儿子郑杰。这位郑杰,本科读的是计算机,研究生专攻工商管理,显然具备一定的商业运营头脑。接班后,他更是动作频频,积极融资,几度尝试推动公司上市,一副誓要将家族企业推向新高度、守护好这份家族财富的架势。

争议四:赤脚医生出身,专业能力是否名副其实

公开资料介绍到,李兰娟院士与医疗之路的结识缘分是这样子说的:

李兰娟高中毕业后,就回到家乡夏履镇做教师,并在省中医院学了针灸。之后,大队筹办农村合作医疗,大队支部书记请她去做赤脚医生,李兰娟的从医之路从此开启 。

有人对她非科班的起点颇有微词,但这并不能掩盖她在医学领域的辛勤耕耘与卓越贡献。而关于其院士头衔的争议,亦时常被人提及。查阅其早年科研经历,我们发现其获奖项目多集中于省级层面,且学术论著更偏向于科普与政策指导类。这样的背景,让一些人对李兰娟院士的科研实力存有疑问,甚至猜测她在2005年荣膺院士称号,或许与她长期担任浙江省卫生厅厅长的行政职务不无关系。

这里不妨提个趣闻,《我的区长父亲》一文曾斩获全区作文大赛一等奖,虽是个段子,却恰如其分地映射出人们对于某些荣誉背后“关系”因素的敏感与好奇。当然,这些争议并非针对李兰娟院士个人的恶意攻击,而是公众在面对权威与荣誉时自然而然的审视与求证。毕竟,真相犹如子弹,终会穿越迷雾,抵达靶心。假若那些无端的指责并无实据,时间自会为其正名,将流言蜚语逐一拂去。