文:高博(微信:gb18863506814)

昨天编辑了一篇文章,世界上只有东丽碳纤维与其它碳纤维!| 看东丽奋斗60多年,成就日本“特产”,发出去之前,就想了许久,要不要发?能不能发?但斗争了一番,还是决定发出来,就不放在头条了,挨骂的话相对来说也会少一些。

行业内关于孰强孰弱的专业判断还论不到我这种小咖来做,但东丽在碳纤维领域内的地位与影响力,我觉得稍微对这个行业有点了解的人都会知道,所以说上面的话也不算太过分,只不过可能会戳一些同行的肺管子,真正好的企业是可以客观坦然看待国内外产品的差距、自己与领先企业的差距。

庞大不等于强大,量多不等于质高,希望这能够成为大家的共识。

4月18日~19日,由迈爱德®与【碳纤维研习社】共同主办的“2024第十届碳纤维及复合材料技术创新与应用发展论坛”即将在苏州汇融广场假日酒店隆重召开,对于行业发展的见解,先进的碳纤维复材技术与应用都会在会上发布,欢迎大家踊跃参加。

第一届的会议召开于2015年4月,当时研习社还没改名,叫【碳纤维资讯】,会议的名称也不像今天的论坛这么高端大气,就是一个普通的“碳纤维及其复合材料技术与应用研讨会”,没有官方背景的小公众号,能把一个领域的会议坚持做到第十届,和东丽60多年赔钱做碳纤维还没法比,但也值得肯定了。

15年,我还在烟台做光伏用的陶瓷坩埚,每天为减少硅锭红区,提高少子寿命而进行改不完的工艺,可以说那些年直到2023年(今后两年光伏怎么样真不好说,这些人把10年的活用3~5年的功夫干完了,不知道后边几年再干啥),是光伏产业狂飙突进的时期,偶尔因为政策因素导致企业死一波,但到了第二年有了指标立马满血复活,每年上半年都在抢装机,抢并网。

这些年也是国内碳纤维产业蓬勃发展的时期,我国从20世纪60年代开始研发PAN基碳纤维,但直至20世纪末才实现规模化工业生产。到2015年,碳纤维国产化技术研究已经取得了令人瞩目的成就,标志有:先进武器用T300碳纤维实现国产化;碳纤维技术研究已经向最高端产品技术方向迈进并取得关键性突破;国产碳纤维的产业化制备与应用基础初具规模;形成了多个知识基础扎实、视野开阔、分工协作、拼搏进取的“产学研用”一体化科研团队。

2015年往后,碳纤维量质齐升

产量上,2021年国内碳纤维运行产能6.34万吨,占全球总产能20.76万吨的30.5%。同时,我国首次超越美国成为全球碳纤维最大产能国(注:源自广州赛奥发布的《2021全球碳纤维复合材料市场报告》)。

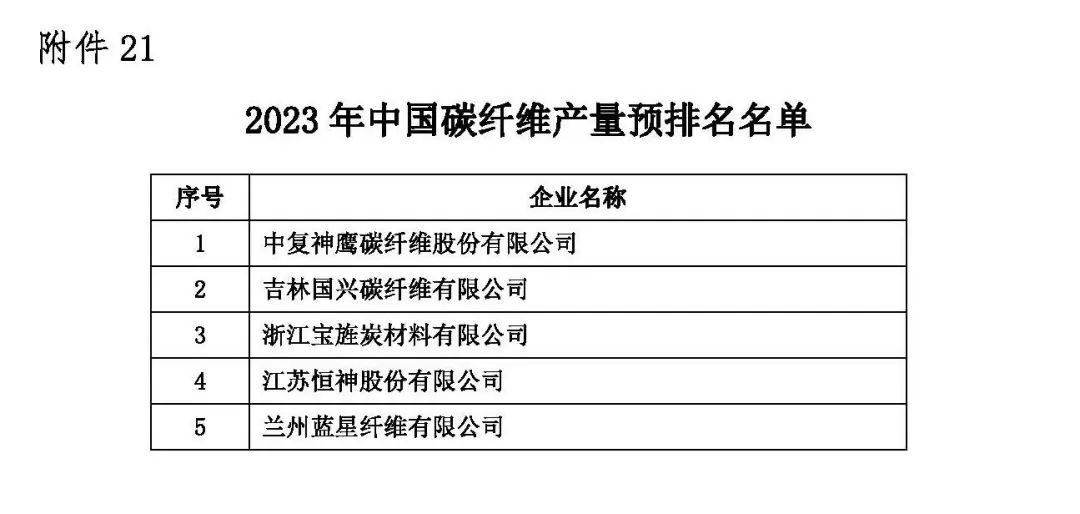

总体产量提升的同时,单体产能也在不断创新高。3月5日,中国化学纤维工业协会公布了根据企业填报的2023年1-9月数据,制定的2023年中国化纤行业产量预排名名单。

仅仅在2019年的时候,当时报告显示,我国从事碳纤维复合材料研制及生产的单位近百家,产能千吨以上的公司仅有7家,分别是中复神鹰、江苏恒神、精工集团、光威复材、中安信、兰州蓝星、太钢钢科。其中中复神鹰产能最高,达6000吨。但大部分是小丝束,单条线产能仅有百吨级,规模效应无法发挥,导致国产碳纤维成本甚至高于国外的市场售价,行业普遍处于亏损状态。

而在【碳纤维研习社】统计的部分2023年的产能数据中,中复神鹰截至2023年6月30日,公司产能为28500吨/年,包括连云港生产基地的3500吨/年产能、以及2023年5月全面建成并投产的西宁25000吨/年产能,位居世界第三,并且连云港柯桥“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”也在紧张建设中。

吉林国兴碳纤维有限公司碳纤维年产能可达2.7万吨。

浙江宝旌炭材料有限公司合计产能约为6500吨/年。

恒神股份现有碳纤维产能5000吨/年,榆林子公司2万吨/年高性能碳纤维生产基地在建。

兰州蓝星纤维有限公司碳纤维年产能1500吨。

新创碳谷首条年产能为3000吨的生产线于2021年10月试车成功。到2021年年底,其碳纤维产能达到6000吨,公司也正加紧建设12000吨新产能......

这些头部企业,给你的感觉就是,单线产能低于3000吨,整体规模低于1万吨都不好意思上马。

碳纤维奋起第三极,然后呢?

某乎上有人提了一个问题“国内的碳纤维与外国碳纤维差多少?”,点赞前几位的回答普遍表示乐观,但作为从事这一行业的人,虽然也还是个小白,但看到的更多是隐忧与不足。

去年底,碳纤维行业面临严峻局面,“价格出现单边下跌的趋势,截至23年10月底,大丝束碳纤维价格较年初跌幅约四成,”原因在于产量增速超过需求增速,并且多为低性能产品,高性能产品推广应用尚需经过漫长检验,远水解不了近渴,而新的应用场景的拓展又不尽如人意,这些因素叠加造成了国内碳纤维市场面临“至暗时刻”。

如何在技术、工艺上研发媲美T1100、T1200、M46X的产品,如何实现更稳定的规模化生产等等,这些都有业内的老师、工程师去解决,我其实更关注的是,当我们实现在碳纤维领域,由跟跑到并跑,由并跑到成为国际碳纤维市场重要一极以后,赶超的目标少了以后,我们自己还知道怎么发展吗?

我们长期以来的育人以及发展模式,习惯了沿着别人的路追赶,再弯道超车,能换道超车的领域都很少。我们看碳纤维在各个领域的应用,有一样是我们自己创造出来的吗?(有的话麻烦告诉我)。我们一直说扩大碳纤维在航空航天的应用,希望凭借相较于铝镁合金、铝锂合金的高比强度、高比模量将碳纤维大量应用到飞机、高超声速武器、火箭上,结果马斯克的SpaceX不走寻常路,在猎鹰火箭上放弃了铝合金和碳纤维,直接用上了304L不锈钢,且不说这种应用设计能走多远,但真正要你命的,可能是同行,也可能是你期望的甲方。我们的人才培养制度并没有太多适合这类人才成长的土壤与空间。

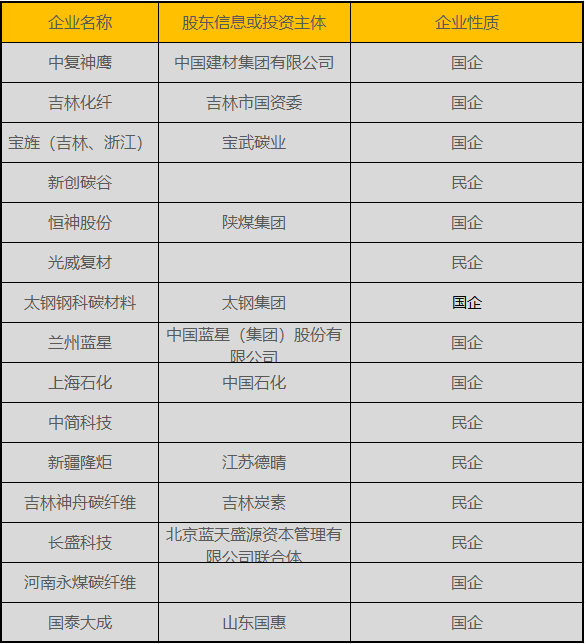

我一直期望碳纤维复材产业能像光伏产业一样,经过不断洗牌,形成充分的市场竞争格局,但你看看光伏的企业组成,光伏从最早的尚德、赛维、英利,再到协鑫,到今天的隆基绿能、通威,全部都是民企,这些年所有倒下的企业是这个产业发展壮大必须要交的学费。而碳纤维产业呢,以国企为主体,能不能充分发挥市场经济这只无形的手的作用,我是持怀疑态度。C919大飞机必然要大量应用国产碳纤维,用谁家的,是单纯性价比能决定的吗?

(碳纤维研习社不完全统计)

从业者宜自问,一旦进口碳纤维能够畅通无阻进入,企业现有客户会不会流失?我们的技术还能不能占有一席之地?产业链的安全又是不是掌握在自己手中?