本文的标题来自中国信通院政策与经济研究所总工程师——何霞,在浙江省CIO年会上的主题分享。今天也是挺有收获,总结一下捡到的小宝贝。

一、打造“数据驱动+行业机理与知识”的优化范式,成为数字化转型的路径和方法。

在大模型、AI概念铺天盖地的当下,很多人已经前仆后继迫不及待地使用大模型和AI,开始自告奋勇地交智商税。我在上一篇文章中已做了描述,也引用了吴军博士的建议和思路。

“我就发现在中国媒体上讨论的热度要远远高于美国”、“这是一件好事,但也是一件坏事。”从区块链、元宇宙再到现在的ChatGPT,“这些技术实际上是被过度的炒作”。

顾的,公众号:顾式传说LLM来了,是时候重新定义智慧港口数据了

前几天看了一个短视频,好像是一个会上一个女演讲者在描述中国大模型的发展,大致意思是她觉得现在很多人在唱衰国内的大模型发展,但是她觉得没必要担心,她说了三点原因,一是在算力层面,虽然拿不到高算力芯片,但是华为的芯片已经接近第一梯队(这一点我没法评判?),二是,在算法发面国内人才不少,还是很有优势的;第三点,在数据层面英语语料资源要远大于中文语料,甚至还有维基百科这样的高质量资源,但是她认为,虽然国内公共的数据资源不多,但是中国的企业拥有很多数据。

确实,我觉得她说的没错,但是面对AI我们还是不能太乐观。得益于近几年信息化、数字化建设,国内企业确实沉淀了很多数据。但是这些数据并不是面向AI的,或者说对AI并不友好。从我自身行业数字化成熟度来看,我总结了三个阶段:

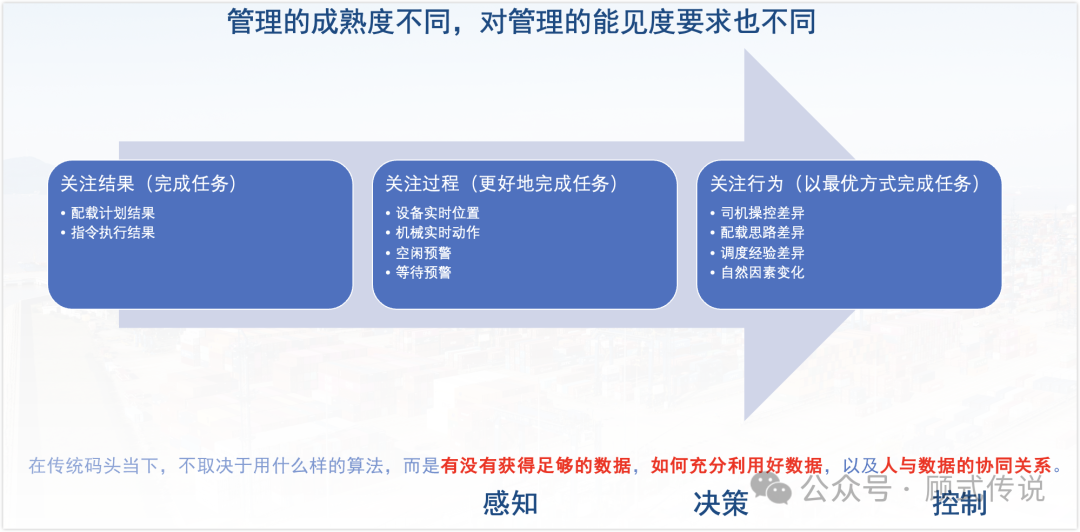

业务管理的成熟度不同阶段,对管理的能见度要求也是不一定样的。我们的生产系统,包括制造业的ERP,十几年来都经历了对完成任务的支撑、对更好地完成任务的支撑,和能以最优方式完成任务的支撑;经历了从关注结果,到关注过程,到关注趋势的变化。

如果想让AI、大模型介入第三阶段,那么你的数据准备好了吗?在这个第三阶段的数据,应该是行为数据,我想,除了互联网公司,大多数传统行业对行为数据的认知几乎没有,或者处于萌芽。这些数据是巨大的,包括人的行为、设备的行为、自然行为和系统行为。

还记得阿里研究院曾鸣教授当时讲的一个词吗——“末端触达”,所谓末端触达就是要大量获得这些“端”的行为数据。这才是与大模型与AI是适配的数据。想起我的高中数学老师,有一句经典的话——“功夫都在草稿纸上。” 草稿纸上的数据才是思考的过程,更能看出这个人对题目的理解。行为数据,就是草稿纸上的数据,也是之前被我们忽略的数据。

所以我在上一篇文章中写“是时候重新定义企业数据”了。这是我对何总工程师这句话中“数据驱动”的数据的理解。

二、在机理和知识层面,现阶段去梳理好远重要于直接引入AI去发现

今天在会场,一个工具让我眼前一亮,用于企业架构4A的维护。这个名叫QuickEA的产品,很像我前几年一直苦寻的工具。

做过两轮IT规划,也多次梳理过企业内的应用系统,这种工作做过的都知道里面的痛,至今历历在目,容我一条一条列出来:

IT战略规划输出的4个A,和应用系统地图(清单)的映射关联,大多数时候是个PPT或者是Word,所以IT规划向来只有一个发布版,而没有更新版。

想把每个A画得很清晰,从Level1到Level n,用的还是PPT或者是Visio,结果,发了宏愿做了一次,从来没在更新过,刚发布就过期,后边没人看。

曾经也画过应用系统地图,想描述关联关系,同样也是做了一次,发布即过期,后面就没人看了。

又发宏愿想整核心业务的流程、对象和约束关系,又是几十个visio文档,结果还是发布就过期,又烂尾。

在这些痛苦的过程中,我非常迫切的想要一个工具,它能把脑子里的4A每个Level图方便地维护起来,并且和应用系统建立动态关系;它可以用于维护业务系统的元数据信息;他可以方便的为企业建立业务对象、流程和约束关系,动态地进行管理。我都一直有这个念头自己写一个这个想象中的工具。

我还没有详细了解过今天展台这个叫QuickEA的工具,只是和它的产品经理白靖老师初步聊了一下,很多理念很契合。

我跟白老师说,我想象中的这个工具,一方面用于动态维护企业战略和数字化建设方方面面的关系,用于洞察和完善企业的数字化成熟度,以及结合技术发现战略机遇;另一方面,它应该承载企业的核心知识,也就是企业的运行机理的数字化沉淀。

在大模型深入到工业场景的时候,何总工程师讲的打造“数据驱动+行业机理与知识”的优化范式,一方面是我第一部分说的数据,另一方面就是需要这样的一个工具去承载企业的知识,这样的工业场景的AI训练才是高效的。

打造“数据驱动+行业机理与知识”的优化范式,成为数字化转型的路径和方法。