дёҖгҖҒж°ўиғҪзҡ„зү№зӮ№гҖҒдјҳеҠҝдёҺе®үе…Ёй—®йўҳ

ж°ўиғҪжҳҜе…ЁзҗғиғҪжәҗжҠҖжңҜйқ©е‘Ҫе’Ңдә§дёҡеҸ‘еұ•зҡ„йҮҚиҰҒж–№еҗ‘гҖӮж°ўиғҪжҳҜжҢҮж°ўеңЁеҢ–еӯҰеҸҳеҢ–иҝҮзЁӢдёӯйҮҠж”ҫзҡ„иғҪйҮҸпјҢеҸҜз”ЁдәҺдәӨйҖҡиҝҗиҫ“гҖҒеӮЁиғҪгҖҒеҸ‘з”өзӯүеӨҡдёӘйўҶеҹҹпјҢжҳҜжҺЁеҠЁеҢ–зҹізҮғж–ҷжё…жҙҒеҲ©з”Ёе№¶жңҖз»Ҳеҗ‘еҸҜеҶҚз”ҹиғҪжәҗиҪ¬еһӢзҡ„зҗҶжғіжЎҘжўҒпјҢд№ҹжҳҜе®һзҺ°е…ЁзҗғзўіеҮҸжҺ’зҡ„йҮҚиҰҒи·Ҝеҫ„гҖӮвҖңж°ўз»ҸжөҺвҖқдҪңдёәж°ўиғҪзҡ„规模еҢ–еә”з”ЁжҰӮеҝөе§ӢдәҺ1970е№ҙпјҢж°ўиғҪиҝ„д»ҠеҸ‘еұ•е·Іж¶үеҸҠж°ўзҡ„еҲ¶гҖҒеӮЁ/иҝҗ/еҠ гҖҒз”ЁдёүдёӘзҺҜиҠӮзҡ„дј—еӨҡдә§дёҡгҖӮжҚ®дё–з•Ңж°ўиғҪ委е‘ҳдјҡйў„жөӢпјҢ2050е№ҙе…Ёзҗғз»Ҳз«ҜиғҪжәҗйңҖжұӮдёӯж°ўиғҪеҚ 18%пјҢж°ўиғҪеёӮеңә规模超иҝҮ2.5дёҮдәҝзҫҺе…ғпјҢеҮёжҳҫдәҶвҖңж°ўз»ҸжөҺвҖқеңЁдё–з•ҢиғҪжәҗиҪ¬еһӢдёӯзҡ„йҮҚиҰҒи§’иүІе’ҢжҪңеңЁеёӮеңәеҸҠд»·еҖјгҖӮзҫҺеӣҪгҖҒ欧зӣҹгҖҒж—Ҙжң¬гҖҒйҹ©еӣҪзӯүеҸ‘иҫҫеӣҪ家е’Ңең°еҢәпјҢж— дёҖдҫӢеӨ–йғҪйқһеёёйҮҚи§Ҷж°ўиғҪзҡ„еҸ‘еұ•пјҢзӣёз»§еҲ¶е®ҡдәҶж°ўиғҪдә§дёҡеҸ‘еұ•жҲҳз•Ҙе’Ңж”ҝзӯ–пјҢдјҒдёҡеҸӮдёҺеәҰй«ҳгҖӮдёӯеӣҪж”ҝеәңд№ҹй•ҝжңҹйҮҚи§Ҷж°ўиғҪдә§дёҡеҸ‘еұ•пјҢеҗёеј•дәҶдј—еӨҡжұҪиҪҰгҖҒиғҪжәҗе’ҢйҮ‘иһҚе…¬еҸёж¶үи¶іж°ўиғҪзӣёе…ідёҡеҠЎпјҢдёҺдё–з•ҢдёҖиө·еҪўжҲҗдәҶеӨҡдә§дёҡеҚҸеҗҢеҲӣж–°еҸ‘еұ•зҡ„ж°ўз»ҸжөҺж–°ж јеұҖгҖӮ

пјҲдёҖпјүж°ўиғҪзҡ„зү№зӮ№дёҺдјҳеҠҝ

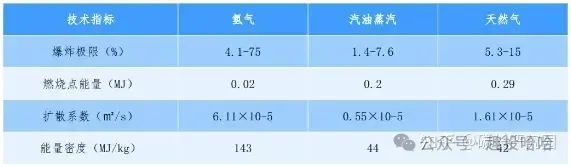

ж°ўиғҪдҪңдёәдёҖж¬ЎиғҪжәҗе’Ңз»Ҳз«ҜиғҪжәҗж¶Ҳиҙ№зҡ„дёӯй—ҙзәҪеёҰпјҢеұһдәҺдәҢж¬ЎиғҪжәҗпјҢе…·жңүд»ҘдёӢзӘҒеҮәдјҳеҠҝгҖӮйҰ–е…ҲпјҢж°ўж°”зҡ„зғӯеҖјжҳҜйҷӨж ёзҮғж–ҷеӨ–жүҖжңүеҢ–зҹізҮғж–ҷгҖҒеҢ–е·ҘзҮғж–ҷе’Ңз”ҹзү©зҮғж–ҷдёӯжңҖй«ҳзҡ„пјҲ143MJ/kgпјүпјҢжҳҜжұҪжІ№зҡ„3еҖҚгҖӮе…¶ж¬ЎпјҢж°ўзҡ„иҪ¬еҢ–дә§зү©д»…дёәж°ҙпјҢжІЎжңүдј з»ҹзҮғж–ҷеҲ©з”ЁжүҖдә§з”ҹзҡ„жұЎжҹ“зү©еҸҠзўіжҺ’ж”ҫпјҢжҳҜе®Ңе…Ёжё…жҙҒзҡ„дәҢж¬ЎиғҪжәҗгҖӮеҶҚиҖ…пјҢж°ўиғҪеҲ©з”ЁдёҚйңҖеҜ№зҺ°жңүжҠҖжңҜиЈ…еӨҮдҪңйҮҚеӨ§зҡ„ж”№йҖ еҚіеҸҜйҖҡиҝҮзҮғзғ§дә§з”ҹжңәжў°еҠҹпјҢжҲ–йҖҡиҝҮж°ўзҮғж–ҷз”өжұ е®һзҺ°жңҖй«ҳ90%д»ҘдёҠзҡ„з»јеҗҲиҪ¬еҢ–ж•ҲзҺҮгҖӮжңҖеҗҺпјҢж°ўиғҪзҡ„еҸҜеӯҳеӮЁжҖ§иҫғз”өиғҪе…·жңүзӢ¬зү№зҡ„дјҳеҠҝпјҢзү№еҲ«жҳҜеңЁй•ҝе‘ЁжңҹгҖҒеӨ§е®№йҮҸзҡ„еӮЁиғҪеә”з”ЁеңәжҷҜжӢҘжңүиҫғеӨ§дјҳеҠҝгҖӮеҗҢж—¶пјҢж°ўж°”зҡ„еҜҶеәҰе°ҸдәҺз©әж°”пјҢжү©ж•Јзі»ж•°жҳҜжұҪжІ№зҡ„12еҖҚпјҢеңЁејҖж”ҫз©әй—ҙдёӯе®үе…ЁеҸҜжҺ§гҖӮжҖ»д№ӢпјҢеҹәдәҺж°ўзҮғж–ҷз”өжұ е®һзҺ°з”өгҖҒзғӯгҖҒжұҪд№Ӣй—ҙзҡ„й«ҳж•ҲзҺҮиҪ¬жҚўжҳҜдёҖж¬ЎеҸҜеҶҚз”ҹиғҪжәҗеҲ©з”Ёзҡ„жңҖдҪіжЎҘжўҒпјҢиҜҘиҝҮзЁӢе®Ңе…Ёж— жҺ’ж”ҫпјҢеңЁеҒҡеҠҹгҖҒеҸ‘з”өгҖҒдҫӣзғӯзӯүйўҶеҹҹйғҪе°Ҷиө·еҲ°дёҫи¶іиҪ»йҮҚзҡ„дҪңз”ЁгҖӮ

е°ұж°ўиғҪеңЁдәӨйҖҡиҝҗиҫ“е’ҢеҸ‘з”өйўҶеҹҹзҡ„еә”з”ЁеүҚжҷҜжқҘзңӢпјҢж°ўзҮғж–ҷз”өжұ зҡ„жҠҖжңҜдјҳеҠҝжҳҺжҳҫгҖӮ第дёҖпјҢж°ўзҮғж–ҷз”өжұ зҡ„еӨ§еҠҹзҺҮзү№жҖ§йҖӮз”ЁдәҺйҮҚеһӢиҙ§иҝҗиҪҰгҖҒе…¬дәӨиҪҰзӯүйҮҚиҪҪеңәжҷҜпјӣ第дәҢпјҢд»ҺиғҪйҮҸеҜҶеәҰжқҘзңӢпјҢж°ўзҮғж–ҷз”өжұ зҡ„зҺ°жңүиғҪйҮҸеҜҶеәҰе·Ій«ҳдәҺй”ӮзҰ»еӯҗз”өжұ пјӣ第дёүпјҢд»Һз»ӯиҲӘиғҪеҠӣжқҘзңӢпјҢзӣ®еүҚзҮғж–ҷз”өжұ зҡ„з»ӯиҲӘжҖ§иғҪе·ІејәдәҺй”ӮзҰ»еӯҗз”өжұ пјҢзҮғж–ҷз”өжұ иҪҰзҡ„з»ӯиҲӘйҮҢзЁӢе·ІеӨ§дәҺ600kmпјӣ第еӣӣпјҢд»ҺзҮғж–ҷиЎҘе……ж—¶й—ҙжқҘзңӢпјҢзҮғж–ҷз”өжұ иҪҰеҝ«дәҺй”ӮзҰ»еӯҗз”өжұ иҪҰпјҢзҮғж–ҷиЎҘе……ж—¶й—ҙд»…йңҖ3minеҲ°20minгҖӮж°ўиғҪдҪңдёәдёҖз§Қжё…жҙҒзҺҜдҝқгҖҒеӮЁеӯҳдҫҝеҲ©зҡ„дәҢж¬ЎиғҪжәҗпјҢеңЁеӨҡз§ҚйўҶеҹҹйғҪжӢҘжңүзӢ¬зү№зҡ„еә”з”Ёд»·еҖјгҖӮеҲ©з”Ёж°ўиғҪзҡ„еҸҜеӮЁеӯҳжҖ§дёҺж°ўзҮғж–ҷз”өжұ зҡ„еӨ§еҠҹзҺҮзү№жҖ§пјҢе°Ҷж°ўиғҪеә”з”ЁдәҺжұҪиҪҰгҖҒиҲ№иҲ¶гҖҒиҲӘз©әгҖҒиҪЁйҒ“дәӨйҖҡзӯүйўҶеҹҹпјҢеҸҜеЎ«иЎҘзӣ®еүҚй•ҝи·қзҰ»гҖҒй«ҳиҙҹиҪҪдәӨйҖҡдёӯж–°иғҪжәҗз»Ҳз«Ҝзҡ„з©әзјәпјҢжҺЁеҠЁдәӨйҖҡиғҪжәҗжё…жҙҒеҢ–пјӣе…¶ж¬ЎпјҢж°ўиғҪдҪңдёәеҸҜеӯҳеӮЁзҡ„иғҪжәҗиҪҪдҪ“пјҢиғҪжүҝжӢ…еҸҜеҶҚз”ҹиғҪжәҗгҖҒдј з»ҹз”өзҪ‘зӯүиғҪжәҗзі»з»ҹзҡ„еӯҳеӮЁе’Ңи°ғеі°еҠҹиғҪпјҢиҝӣиҖҢжҸҗй«ҳиғҪжәҗзі»з»ҹзҡ„еҲ©з”Ёж•ҲзҺҮпјӣеҶҚиҖ…пјҢеҹәдәҺз”Ёж°ўиҝҮзЁӢдёӯйӣ¶жҺ’ж”ҫзҡ„дјҳзӮ№пјҢе°Ҷж°ўиғҪеә”з”ЁдәҺеҲҶеёғејҸеҸ‘з”өгҖҒзғӯз”өиҒ”дҫӣзӯүзі»з»ҹпјҢдёәе»әзӯ‘жҸҗдҫӣз»ҝиүІзҡ„з”өе’ҢзғӯпјҢжҺЁеҠЁе»әзӯ‘з”ЁиғҪз»ҝиүІеҢ–пјӣжңҖеҗҺпјҢж°ўиғҪдёҚд»…еҸҜдҪңдёәзӮјеҢ–гҖҒй’ўй“ҒгҖҒеҶ¶йҮ‘зӯүйўҶеҹҹзҡ„й«ҳж•ҲиғҪжәҗпјҢиҝҳеҸҜеҸ‘жҢҘиҮӘиә«зҡ„еҢ–еӯҰжҖ§иҙЁеңЁдј з»ҹе·Ҙдёҡе®һзҺ°еҠ ж°ўеҸҚеә”жҲ–еҠ ж°ўзҮғзғ§зӯүпјҢиҝҷз§Қз»ҝж°ўеҺҹж–ҷзҡ„еә”з”Ёе°ҶеҮҸе°‘е·ҘдёҡзўіжҺ’ж”ҫгҖӮ

пјҲдәҢпјүж°ўзҡ„е®үе…Ёй—®йўҳ

ж°ўж°”е…·жңүзҮғзӮ№дҪҺгҖҒзҲҶзӮёеҢәй—ҙиҢғеӣҙе®Ҫе’Ңжү©ж•Јзі»ж•°еӨ§зӯүзү№зӮ№пјҢеңЁжҲ‘еӣҪй•ҝжңҹд»ҘжқҘиў«дҪңдёәеҚұеҢ–е“Ғз®ЎзҗҶгҖӮж°ўж°”жҳҜе·ІзҹҘеҜҶеәҰжңҖе°Ҹзҡ„ж°”дҪ“пјҢжҜ”йҮҚиҝңдҪҺдәҺз©әж°”пјҢжү©ж•Јзі»ж•°жҳҜжұҪжІ№зҡ„12еҖҚпјҢеҸ‘з”ҹжі„жјҸеҗҺжһҒжҳ“ж¶Ҳж•ЈпјҢдёҚе®№жҳ“еҪўжҲҗеҸҜзҲҶзӮёж°”йӣҫпјҢзҲҶзӮёдёӢйҷҗжө“еәҰиҝңй«ҳдәҺжұҪжІ№гҖӮеӣ жӯӨпјҢеңЁејҖж”ҫз©әй—ҙжғ…еҶөдёӢпјҢж°ўж°”жҳҜе®үе…ЁеҸҜжҺ§зҡ„гҖӮеңЁеҸ—йҷҗз©әй—ҙпјҲеҰӮең°дёӢеҒңиҪҰеңәзӯүпјүзҡ„жі„жјҸжү©ж•Ји§„еҫӢд»Қжңүеҫ…ж·ұе…Ҙз ”з©¶гҖӮ

дәҢгҖҒеӣҪйҷ…ж°ўиғҪдә§дёҡжҰӮеҶө

2017е№ҙ11жңҲеӣҪйҷ…ж°ўиғҪжәҗ委е‘ҳдјҡеҸ‘еёғдәҶе…ЁзҗғйҰ–д»Ҫж°ўиғҪжәҗжңӘжқҘеҸ‘еұ•и¶ӢеҠҝи°ғжҹҘжҠҘе‘ҠгҖӮжҠҘе‘Ҡдёӯйў„жөӢпјҢеҲ°2050е№ҙпјҢж°ўиғҪе°ҶеҚ дё–з•Ңз»Ҳз«ҜиғҪжәҗж¶ҲиҖ—зҡ„20%пјҢе…Ёе№ҙзҡ„CO2жҺ’ж”ҫйҮҸиғҪеӨҹиҫғзҺ°еңЁеҮҸе°‘зәҰ60дәҝеҗЁпјҢиғҪеӨҹжүҝжӢ…е°Ҷе…ЁзҗғеҸҳжҡ–жҺ§еҲ¶еңЁ2в„ғд»ҘеҶ…жүҖйңҖCO2еҮҸжҺ’йҮҸдёӯзҡ„зәҰ20%гҖӮ

2021е№ҙ11жңҲпјҢеӣҪйҷ…иғҪжәҗзҪІпјҲIEAпјүеҸ‘еёғгҖҠе…Ёзҗғж°ўиғҪиҜ„дј°жҠҘе‘Ҡ2021гҖӢжҢҮеҮәпјҢж°ўиғҪе°ҶеңЁе…ЁзҗғиғҪжәҗиҪ¬еһӢдёӯеҸ‘жҢҘе…ій”®дҪңз”ЁгҖӮжҠҘе‘Ҡејәи°ғпјҢж°ўиғҪе°Өе…¶еңЁйҡҫеҮҸжҺ’зҡ„иЎҢдёҡпјҲеҰӮеҢ–е·ҘгҖҒй’ўй“ҒгҖҒй•ҝйҖ”еҚЎиҪҰиҝҗиҫ“гҖҒжө·иҝҗе’ҢиҲӘиҝҗзӯүиЎҢдёҡпјүе…·жңүйҮҚиҰҒеә”з”ЁжҪңеҠӣпјӣе…ЁзҗғеҲ°2030е№ҙйңҖжҠ•иө„1.2дёҮдәҝзҫҺе…ғпјҢд»Ҙжһ„е»әе…Ёзҗғж°ўиғҪеёӮеңәпјҢе®һзҺ°е…ЁзҗғеҮҖйӣ¶жҺ’ж”ҫгҖӮ

2020е№ҙпјҢе…Ёзҗғж°ўж°”йңҖжұӮйҮҸиҫҫеҲ°9000дёҮеҗЁпјҢеҮ д№Һе…ЁйғЁз”ЁдәҺе·ҘдёҡзӮјжІ№е’Ңе…¶д»–еә”з”ЁпјҢдё”еҮ д№Һе®Ңе…ЁйҖҡиҝҮеҢ–зҹізҮғж–ҷз”ҹдә§пјҢз»ҷе…ЁзҗғеёҰжқҘдәҶиҝ‘9дәҝеҗЁCO2жҺ’ж”ҫйҮҸгҖӮжңүиҝ№иұЎиЎЁжҳҺпјҢиҝҮеҺ»5е№ҙпјҢе…Ёзҗғз”өи§Јж§Ҫдә§иғҪзҝ»дәҶдёҖз•ӘпјҢеҲ°2021е№ҙдёӯж—¬иҫҫеҲ°300еӨҡе…Ҷз“ҰгҖӮзӣ®еүҚе…ЁзҗғжӯЈеңЁејҖеҸ‘зҡ„350дёӘз”өи§Јж°ҙеҲ¶ж°ўйЎ№зӣ®пјҢеҲ°2030е№ҙе°Ҷе®һзҺ°ж°ўдҫӣеә”йҮҸи¶…иҝҮ800дёҮеҗЁгҖӮе°Ҫз®ЎеҸ‘еұ•жҳҫи‘—пјҢдҪҶиҝҷдёҖж•°еӯ—д»ҚиҝңдҪҺдәҺIEAгҖҠе…ЁзҗғиғҪжәҗйғЁй—ЁеҮҖйӣ¶жҺ’ж”ҫи·ҜзәҝеӣҫгҖӢдёӯи®ҫе®ҡеҲ°2050е№ҙе®һзҺ°еҮҖйӣ¶жҺ’ж”ҫеҸ‘еұ•зҡ„йңҖжұӮпјҢеҚіж°ўж°”дҫӣеә”йҮҸйңҖиҰҒиҫҫеҲ°8000дёҮеҗЁгҖӮ

зӣ®еүҚпјҢе…Ёзҗғ16дёӘеҲ©з”ЁзўіжҚ•йӣҶгҖҒеҲ©з”Ёе’Ңе°ҒеӯҳпјҲCCUSпјүжҠҖжңҜеҲ¶ж°ўйЎ№зӣ®е·ІжҠ•иҝҗпјҢжҜҸе№ҙеҸҜз”ҹдә§70дёҮеҗЁж°ўж°”гҖӮеҸҰеӨ–50дёӘеҲ¶ж°ўйЎ№зӣ®жӯЈеңЁејҖеҸ‘дёӯпјҢйў„и®ЎеҲ°2030е№ҙпјҢжҜҸе№ҙж°ўиғҪдә§йҮҸе°ҶеўһеҠ еҲ°900дёҮеҗЁд»ҘдёҠгҖӮеҠ жӢҝеӨ§е’ҢзҫҺеӣҪеҲ©з”ЁCCUSжҠҖжңҜеңЁеҢ–зҹізҮғж–ҷеҲ¶ж°ўйўҶеҹҹеӨ„дәҺе…ЁзҗғйўҶе…Ҳең°дҪҚпјҢеҚ е…Ёзҗғдә§иғҪзҡ„80%д»ҘдёҠгҖӮ

иҮӘ2008е№ҙд»ҘжқҘпјҢз”ұдәҺжҠҖжңҜиҝӣжӯҘе’ҢзҮғж–ҷз”өжұ жұҪиҪҰпјҲFCEVsпјүй”ҖйҮҸзҡ„еўһеҠ пјҢзҮғж–ҷз”өжұ жұҪиҪҰеҲ¶йҖ жҲҗжң¬дёӢйҷҚдәҶ70%гҖӮеңЁйҹ©еӣҪгҖҒзҫҺеӣҪгҖҒдёӯеӣҪе’Ңж—Ҙжң¬зҡ„еҠӘеҠӣдёӢпјҢжҠ•иҝҗзҡ„зҮғж–ҷз”өжұ жұҪиҪҰж•°йҮҸд»Һ2017е№ҙзҡ„7000иҫҶеўһеҠ еҲ°2021е№ҙдёӯж—¬зҡ„и¶…иҝҮ4.3дёҮиҫҶпјҢеўһй•ҝе№…еәҰиҫҫеҲ°6еҖҚд»ҘдёҠгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢеңЁе·ҘдёҡйғЁй—ЁпјҢж°ўжҳҜе·Ҙдёҡи„ұзўізҡ„дёҖдёӘйҮҚиҰҒж”ҜжҹұпјҢе°Ҫз®ЎеӨ§еӨҡж•°зӘҒз ҙжҖ§жҠҖжңҜд»ҚеӨ„еңЁиҗҢиҠҪйҳ¶ж®өгҖӮ

дёүгҖҒдёӯеӣҪж°ўиғҪжҠҖжңҜжҰӮеҶөеҲҶжһҗ

жҲ‘еӣҪз”ҹзү©иҙЁеҲ¶ж°ўе’ҢеӨӘйҳіиғҪе…үи§Јж°ҙеҲ¶ж°ўзӯүжҠҖжңҜи·Ҝзәҝд»ҚеӨ„дәҺе®һйӘҢе’ҢејҖеҸ‘йҳ¶ж®өпјҢе°ҡжңӘиҫҫеҲ°е·Ҙдёҡ规模еҲ¶ж°ўиҰҒжұӮгҖӮжҲ‘еӣҪзғӯеҢ–еӯҰдёҺе·ҘдёҡеүҜдә§жҸҗзәҜеҲ¶ж°ўжҠҖжңҜеҸҠиЈ…еӨҮеҸ‘еұ•жҲҗзҶҹпјҢдёҺеӣҪеӨ–е…ҲиҝӣжҠҖжңҜж°ҙе№ізӣёеҪ“пјӣз”өи§Јж°ҙеҲ¶ж°ўж–№йқўпјҢзўұжҖ§з”өи§Јж§ҪеҲ¶ж°ўжҠҖжңҜеӨ„дәҺдё–з•ҢдёҖжөҒж°ҙе№іпјҢиҙЁеӯҗдәӨжҚўиҶңпјҲPEMпјүе’Ңй«ҳжё©еӣәдҪ“ж°§еҢ–зү©з”өи§Јж°ҙжҠҖжңҜзӣёеҜ№иҗҪеҗҺгҖӮжҲ‘еӣҪе·Із»ҸеҲқжӯҘжҺҢжҸЎж°ўзҮғж–ҷз”өжұ е ҶеҸҠе…¶е…ій”®жқҗж–ҷгҖҒеҠЁеҠӣзі»з»ҹгҖҒж•ҙиҪҰйӣҶжҲҗе’Ңж°ўиғҪеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫзӯүж ёеҝғжҠҖжңҜпјҢеҹәжң¬еҪўжҲҗж°ўиғҪз ”еҸ‘гҖҒеҲ¶еӨҮгҖҒеӮЁиҝҗгҖҒеә”з”Ёзӯүе®Ңж•ҙдә§дёҡй“ҫгҖӮдә§дёҡй“ҫдёҠдёӢжёёеҚҸдҪңж„ҸиҜҶеўһејәпјҢдёҚеҗҢзҺҜиҠӮдјҒдёҡжҲҳз•ҘеҗҲдҪңиЎҢеҠЁжҳҫи‘—еўһеҠ гҖӮиҷҪдёҺеӣҪйҷ…йўҶе…ҲжўҜйҳҹеӯҳеңЁдёҖе®ҡе·®и·қпјҢдҪҶе·Із»ҸеҲқжӯҘе…·еӨҮдә§дёҡеҢ–жқЎд»¶гҖӮзӣ®еүҚпјҢжҲ‘еӣҪд№ҳз”ЁиҪҰзҮғж–ҷз”өжұ еҜҝе‘Ҫи¶…иҝҮ5000е°Ҹж—¶пјҢе•Ҷз”ЁиҪҰзҮғж–ҷз”өжұ еҜҝе‘Ҫе·Іи¶…иҝҮ10000е°Ҹж—¶пјҢеҹәжң¬ж»Ўи¶іиҪҰиҫҶиҝҗиЎҢжқЎд»¶пјӣж°ўзҮғж–ҷз”өжұ жұҪиҪҰеҸ‘еҠЁжңәеҠҹзҺҮеҜҶеәҰе·ІиҫҫеҲ°дј з»ҹеҶ…зҮғжңәзҡ„ж°ҙе№іпјҢз”өе ҶжҜ”еҠҹзҺҮиҫҫеҲ°3.0kW/LпјҢеӨҡйЎ№жҖ§иғҪжҢҮж Үе·ІжҺҘиҝ‘еӣҪйҷ…е…Ҳиҝӣж°ҙе№іпјӣеҹәдәҺ70MPaеӮЁж°ўжҠҖжңҜпјҢж°ўзҮғж–ҷз”өжұ жұҪиҪҰз»ӯ驶йҮҢзЁӢиҫҫеҲ°750е…¬йҮҢпјӣж°ўзҮғж–ҷз”өжұ дҪҺжё©еҗҜеҠЁжё©еәҰиҫҫ-30в„ғпјҢиҪҰиҫҶж•ҙдҪ“йҖӮз”ЁиҢғеӣҙеҹәжң¬иҫҫеҲ°дј з»ҹиҪҰж°ҙе№ігҖӮзҮғж–ҷз”өжұ жұҪиҪҰзҺ°еңЁе·Із»Ҹиҝӣе…Ҙе•ҶдёҡеҢ–еҜје…ҘжңҹпјҢеҸҜеңЁдҪҺйҖҹзҹӯзЁӢе’Ңиҝңи·қзҰ»иҝҗиҫ“ж–№йқўдёҺзәҜз”өеҠЁжұҪиҪҰдә’дёәиЎҘе……гҖӮй«ҳеҺӢж°”жҖҒеӮЁж°ўжҳҜзӣ®еүҚеә”з”ЁжңҖе№ҝжіӣзҡ„еӮЁж°ўж–№ејҸпјҢйҮҮз”ЁеўһеҺӢи®ҫеӨҮе°Ҷж°ўж°”еҺӢзј©еҲ°иҖҗй«ҳеҺӢзҡ„е®№еҷЁдёӯгҖӮ20/25MPaй’ўиҙЁж°ўз“¶е№ҝжіӣеә”з”ЁдәҺе·Ҙдёҡж°ўж°”иҝҗиҫ“пјҢ45MPaеӮЁж°ўз“¶еҲ¶еӨҮжҠҖжңҜд№ҹжҲҗеҠҹеә”з”ЁдәҺеӣҪеҶ…иҝ‘10дёӘеҠ ж°ўз«ҷдёӯдҪҝз”ЁпјҢеӣҪйҷ…жңҖе…Ҳиҝӣзҡ„ж°”жҖҒеӮЁж°ўе·Із»ҸиҫҫеҲ°70MpaпјҢжҲ‘еӣҪеңЁ70MpaеӮЁж°ўж–№йқўдё»иҰҒеңЁж°ўз“¶зҡ„жқҗж–ҷж–№йқўзӣёеҜ№иҗҪеҗҺгҖӮдҪҶй’ўеҲ¶ж°ўз“¶иҝҗиҫ“ж•ҲзҺҮдҪҺпјҢиҫғйҖӮз”ЁдәҺеҠ ж°ўз«ҷзҡ„еӣәе®ҡеӮЁж°ўиЈ…еӨҮгҖӮж¶Іж°ўзҡ„иҙЁйҮҸеҜҶеәҰе’ҢдҪ“з§ҜеҜҶеәҰиҝңй«ҳдәҺй«ҳеҺӢж°”жҖҒеӮЁж°ўпјҢжҳҜзҗҶжғізҡ„еӮЁж°ўж–№ејҸгҖӮеңЁдҪҺжё©зҡ„зү№жҖ§дёӢпјҢеҸҜе°ҶжқӮиҙЁеӣәдҪ“еҢ–пјҢеҫ—еҲ°99.999%д»ҘдёҠзҡ„и¶…зәҜж°ўпјҢиҝӣиҖҢз»ҙжҠӨзҮғж–ҷз”өжұ ж•ҲиғҪдҪҝе…¶еҜҝе‘Ҫ延й•ҝгҖӮдёҺй«ҳеҺӢж°”жҖҒеӮЁж°ўеҸҠж¶ІжҖҒеӮЁж°ўзӣёжҜ”пјҢеӣәжҖҒеӮЁж°ўе…·жңүдҪ“з§ҜеӮЁж°ўеҜҶеәҰй«ҳгҖҒж— йңҖй«ҳеҺӢе’Ңйҡ”зғӯе®№еҷЁгҖҒе®үе…ЁжҖ§еҘҪзӯүдјҳзӮ№пјҢзү№еҲ«йҖӮеҗҲдәҺдҪ“з§ҜиҰҒжұӮиҫғдёәдёҘж јзҡ„еңәеҗҲпјӣеӣҪеӨ–е·ІеңЁзҮғж–ҷз”өжұ жҪңиүҮдёӯе•Ҷдёҡиҝҗз”ЁпјҢеңЁеҲҶеёғејҸеҸ‘з”өе’ҢйЈҺз”өеҲ¶ж°ўи§„жЁЎеӮЁж°ўдёӯеҫ—еҲ°зӨәиҢғеә”з”ЁпјҢеӣҪеҶ…дё»иҰҒеңЁеҲҶеёғејҸеҸ‘з”өдёӯзӨәиҢғеә”з”ЁгҖӮжңүжңәж¶ІдҪ“еӮЁж°ўжқҗж–ҷжҠҖжңҜе…·жңүдҪ“з§ҜеӮЁж°ўеҜҶеәҰеӨ§гҖҒеёёжё©еёёеҺӢдёӢеӮЁиҝҗе®үе…ЁеҸҜйқ дё”и„ұж°ўе“Қеә”йҖҹеәҰеҝ«зӯүдјҳзӮ№гҖӮ

дә§дёҡй“ҫеҲ¶ж°ўзҺҜиҠӮпјҢзҗҶи®әдёҠжқҘи®ІпјҢд»»дҪ•з»ҝиүІзҡ„еҸ‘з”өдјҒдёҡйғҪиғҪеҲ¶ж°ўпјҢеӣ дёәжңҖзҺҜдҝқзҡ„ж–№ејҸе°ұжҳҜз”өи§Јж°ҙпјҢжңүз”өе°ұиЎҢпјҢдҝқиҜҒз”өзҡ„жқҘжәҗе°ұиЎҢпјҢе…¶дёӯдёӯзҹіеҢ–е’ҢйҡҶеҹәиӮЎд»ҪжҳҜиө°еңЁжңҖеүҚйқўзҡ„пјҢиҖҢиҖғиҷ‘еҲ°еҪ“еүҚзҡ„дё»иҰҒж°ўж°”жқҘжәҗжҳҜзҒ°ж°ўпјҢд»ҘеҸҠдёүжЎ¶жІ№еңЁеӣҪ家зҡ„иғҪжәҗиЎҢдёҡдёӯзҡ„ең°дҪҚпјҢзӣёдҝЎжңӘжқҘеҲ¶ж°ўзҺҜиҠӮеә”иҜҘжҳҜдёӯзҹіеҢ–дёәйҫҷеӨҙпјҢйҡҶеҹәиӮЎд»ҪзӯүйЈҺе…үз”өдјҒдёҡдёәиҫ…зҡ„ж јеұҖгҖӮж°ўиғҪйҮҢйқўиҝҳжңүдёҖдёӘз»•дёҚејҖзҡ„дјҒдёҡпјҢзҫҺй”ҰиғҪжәҗпјҢзҫҺй”ҰиғҪжәҗеңЁж°ўиғҪжәҗйўҶеҹҹиҝӣиЎҢдәҶе…Ёдә§дёҡй“ҫзҡ„еёғеұҖпјҢеҸӮиӮЎжҠ•иө„зҡ„еӯҗе…¬еҸёйЈһй©°жұҪиҪҰжҳҜеӣҪеҶ…жңҖеӨ§зҡ„ж°ўзҮғж–ҷз”өжұ е®ўиҪҰдјҒдёҡпјҢеҸҰеӨ–еӯҗе…¬еҸёйёҝеҹәеҲӣиғҪжҺҢжҸЎдәҶзҮғж–ҷз”өжұ зҡ„ж ёеҝғжҠҖжңҜпјҢеҪўжҲҗдәҶд»ҺеҲ¶йҖ ж°ўж°”пјҢе»әи®ҫеҠ ж°ўз«ҷпјҢиҶңз”өжһҒпјҢз”өе ҶеҲ°ж•ҙиҪҰзҡ„зҮғж–ҷз”өжұ е…Ёдә§дёҡй“ҫгҖӮиҝҷйҮҢжңүдёӘй—®йўҳпјҢз”өе ҶжҠҖжңҜзҡ„иҝӯд»ЈеҸ‘еұ•пјҢжҳҜдёҖдёӘз«һйҖҹжёёжҲҸпјҢзӣ®еүҚеӣҪеҶ…зҡ„дјҒдёҡзӣёеҪ“еӨҡзҡ„йғҪжҳҜд№°е·ҙжӢүеҫ·зҡ„з”өе Ҷдё“еҲ©пјҢзҫҺй”ҰиғҪжәҗжҠ•е…Ҙе·Ёиө„жқҘз ”еҸ‘иҮӘе·ұзҡ„з”өе Ҷзі»з»ҹпјҢз»қеҜ№жҳҜжңүй•ҝиҝңж„Ҹд№үзҡ„пјҢдҪҶдёҖж—Ұе·ҙжӢүеҫ·зҺҮе…ҲжҺЁеҮәдёӢдёҖд»Јзҡ„дә§е“ҒпјҢйӮЈзҫҺй”ҰеүҚжңҹзҡ„жҠ•иө„дёҺеӣһжҠҘе°ұдјҡдёҚжҲҗжҜ”дҫӢпјҢеҰӮжһңдҪңдёәз«һдәүеҜ№жүӢе·ҙжӢүеҫ·дёҚеҚ–з»ҷзҫҺй”ҰиғҪжәҗдёӢдёҖд»Јзҡ„жҠҖжңҜдё“еҲ©пјҢзҫҺй”Ұзҡ„ж•ҙдёӘдә§дёҡй“ҫе°ұдјҡжҳҫе…ҘеғөеұҖгҖӮеӣ дёәиҝҷз§Қй«ҳ科жҠҖзҡ„зі»з»ҹпјҢж–°дёҖд»Јзҡ„жҺЁеҮәпјҢдјҡйҖјиҝ«иҖҒдёҖд»Јдә§е“ҒеӨ§е№…еәҰйҷҚд»·з”ҡиҮіжҳҜе®Ңе…ЁжІЎжі•з”ЁпјҢеӣ дёәж–°зҡ„дёҚд»…жҖ§иғҪдјҳи¶ҠпјҢеҜҝе‘Ҫй•ҝпјҢиҖҢдё”жҲҗжң¬иҝҳжӣҙдҪҺгҖӮиҙөз ”й“ӮдёҡжҳҜиҙөйҮ‘еұһзҡ„йҫҷеӨҙе…¬еҸёпјҢдё»иҰҒзҡ„дёҡеҠЎй“Ӯзі»йҮ‘еұһзҡ„ж·ұеҠ е·ҘпјҢй“ӮжҳҜзҮғж–ҷз”өжұ дё»иҰҒйҳіжһҒеӮ¬еҢ–еүӮзҡ„еҺҹж–ҷпјҢжҳҜжһ„жҲҗз”өжұ жҲҗжң¬жңҖиҙөзҡ„йғЁеҲҶгҖӮеӮ¬еҢ–еүӮжҳҜиҶңз”өжһҒзҡ„关件жүҚйҒ“е…ій”®жқҗж–ҷд№ӢдёҖпјҢж—Ҙжң¬пјҢиӢұеӣҪпјҢжҜ”еҲ©ж—¶зӯүеӣҪеӨ–дҫӣеә”е•Ҷзҡ„еӮ¬еҢ–еүӮеҲ¶еӨҮжҠҖжңҜеӨ„дәҺз»қеҜ№зҡ„йўҶе…Ҳең°дҪҚпјҢеӣҪеҶ…зӣ®еүҚеҸӮйҒҮеҲ°иҜҘйўҶеҹҹзҡ„еҺӮе•Ҷеҹәжң¬дёҠе°ұиҙөз ”й“ӮдёҡдёҖ家пјҢеҸӘиҰҒжҳҜжғіж°ўиғҪеҸ‘з”өпјҢе°ұйңҖиҰҒеӮ¬еҢ–еүӮгҖӮеҶҚжңүе°ұжҳҜеңЁж°ўж°”зҡ„иҝҗиҫ“гҖҒдҝқеӯҳгҖҒеҠ жіЁзӯүзҺҜиҠӮеҝ…йЎ»еҫ—жңүеҶ·еҚҙиЈ…еӨҮпјҢйӣӘдәәиӮЎд»ҪжҳҜеҲ¶еҶ·и®ҫеӨҮзҡ„йҫҷеӨҙпјҢеҺӢзј©жңәжҠҖжңҜд№ҹжҳҜеңЁе…ЁзҗғйўҶе…ҲпјҢиҖҢдё”е…¬еҸёдёәдәҶжҠҖжңҜеҚҮзә§пјҢиҝӣиЎҢдәҶеӨҡж¬Ўзҡ„жө·еӨ–并иҙӯпјҢеҸӮдёҺдәҶз‘һе…ёгҖҒзҫҺеӣҪзӯүе…¬еҸёпјҢж¶өзӣ–дәҶзҮғж–ҷз”өжұ пјҢз©әеҺӢжңәпјҢз”өе ҶпјҢж°ўж°”еҫӘзҺҜжіөпјҢж°ҙз”өи§ЈеҲ¶ж°ўи®ҫеӨҮпјҢеҠ ж°ўз«ҷе»әи®ҫпјҢд»ҘеҸҠжҲҗеҘ—и®ҫеӨҮж°ўзҮғж–ҷз”өжұ пјҢжӢҘжңүе®Ңж•ҙзҡ„ж°ўиғҪжәҗдә§дёҡй“ҫгҖӮ