要实现园区碳中和,根本上应从控制碳排放和加大碳吸收两方面入手。

01

零碳园区PPT

1、清华大学:碳视角下区域能源互联网规划思路

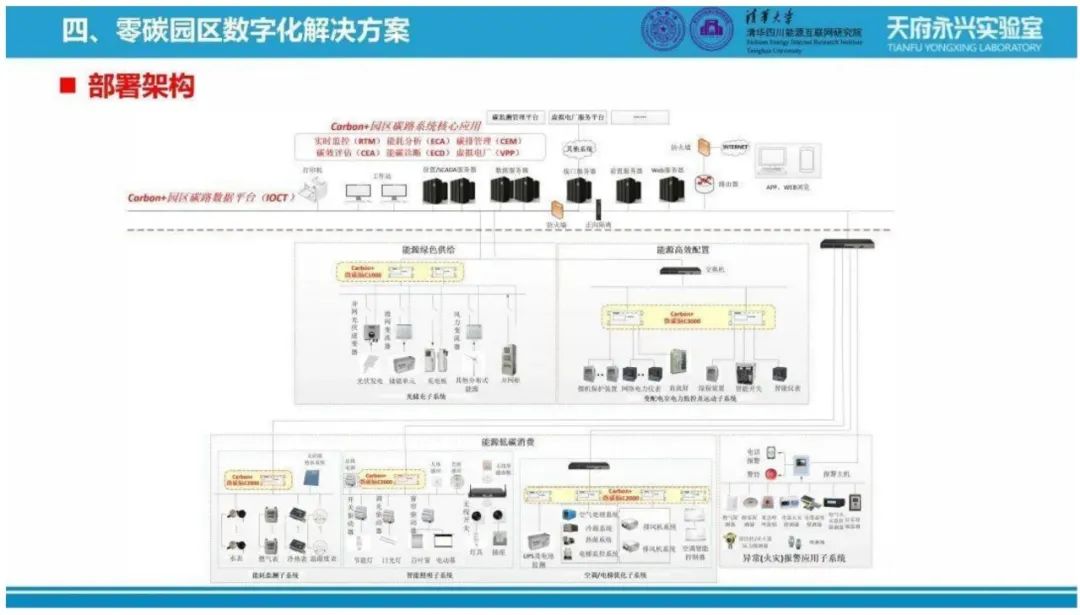

PPT来自清华四川院李治所长,他从宏观层面给出了区域碳中和目标下,能源互联网的构建路径,并深入到中微观的园区层面,提出了近零碳园区综合能源系统构建思路及数字化的解决方案。

主要包含以下内容:

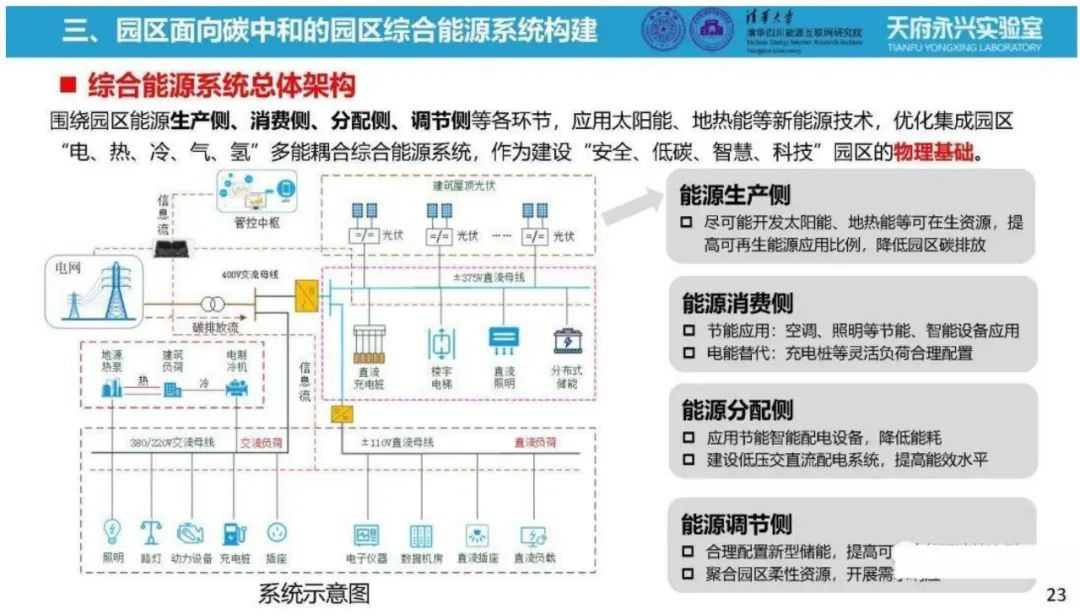

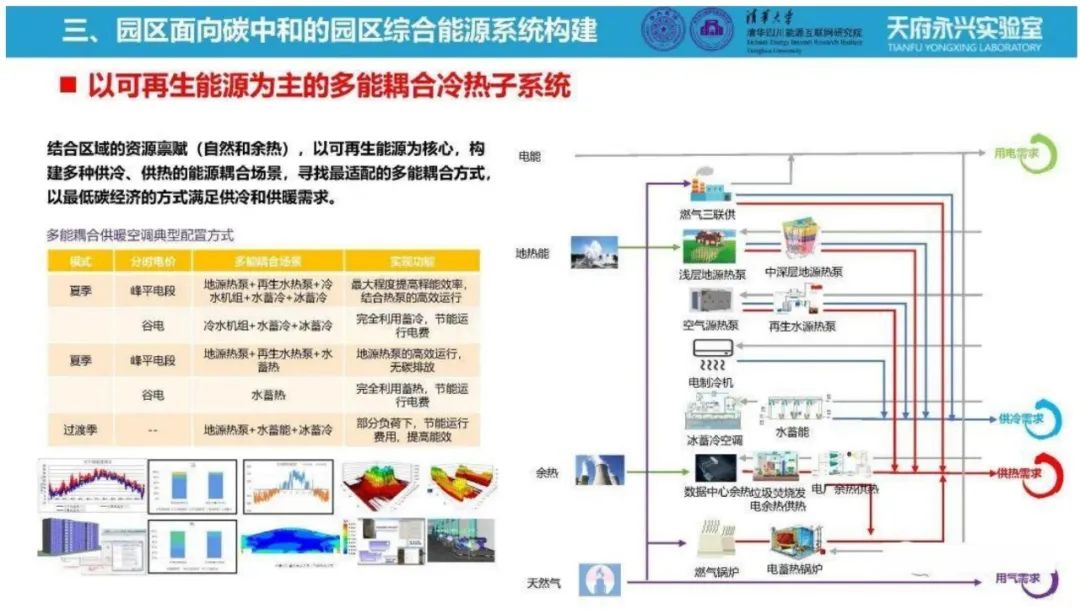

围绕园区能源生产侧、消费侧、分配侧、调节侧等各环节,应用太阳能、地热能等新能源技术,优化集成园区“电、热、冷、气、氢”多能耦合综合能源系统,作为建设“安全、低碳、智慧、科技”园区的物理基础。

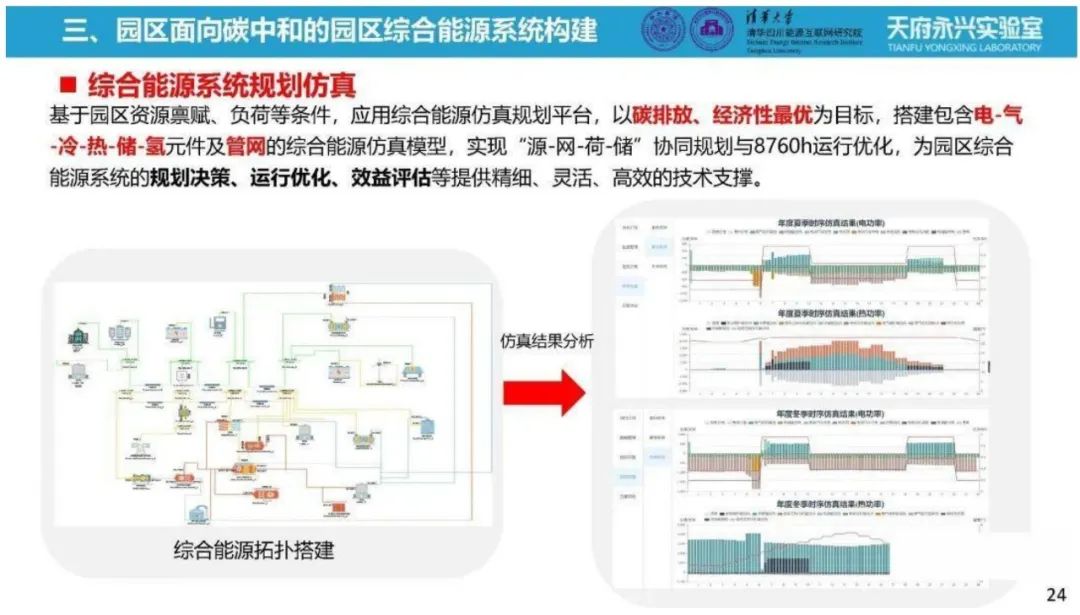

基于园区资源禀赋、负荷等条件,应用综合能源仿真规划平台,以碳排放、经济性最优为目标,搭建包含电-气-冷-热-储-氢元件及管网的综合能源仿真模型,为园区综合能源系统的规划决策等提供技术支撑。

2、中国环境科学学会:工业园区减污降碳与数字赋能

PPT来自中国环境科学学会国际联络部主任周涛,在2023工业互联网大会上发表的专题演讲。

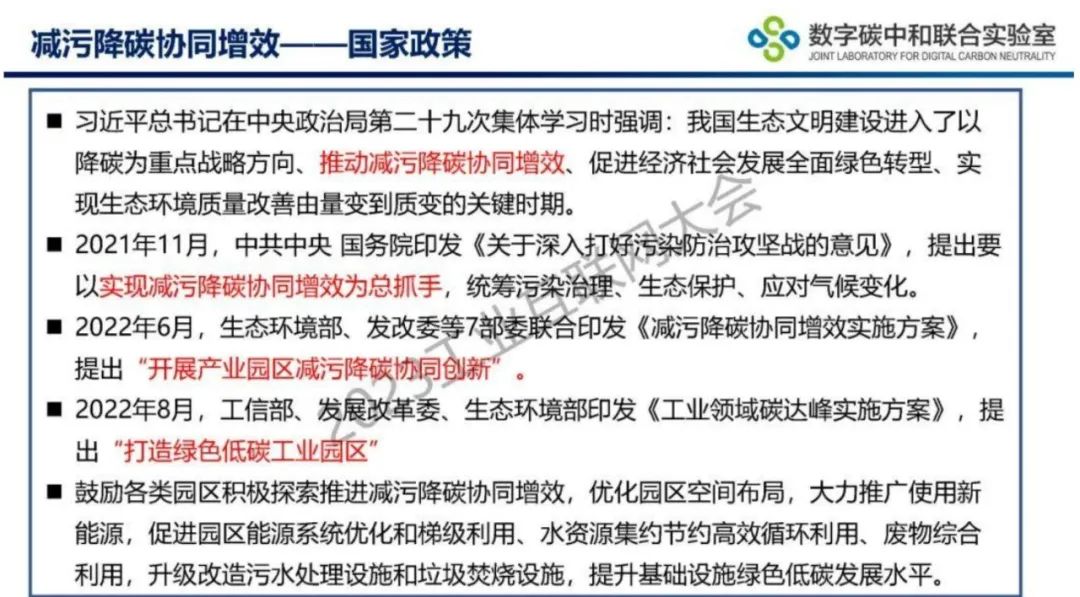

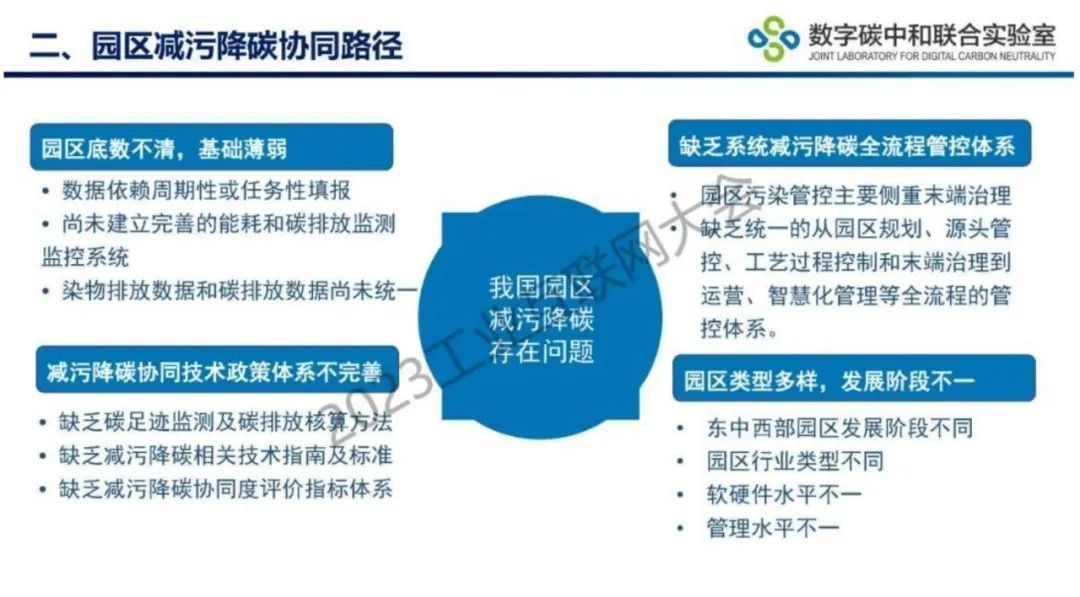

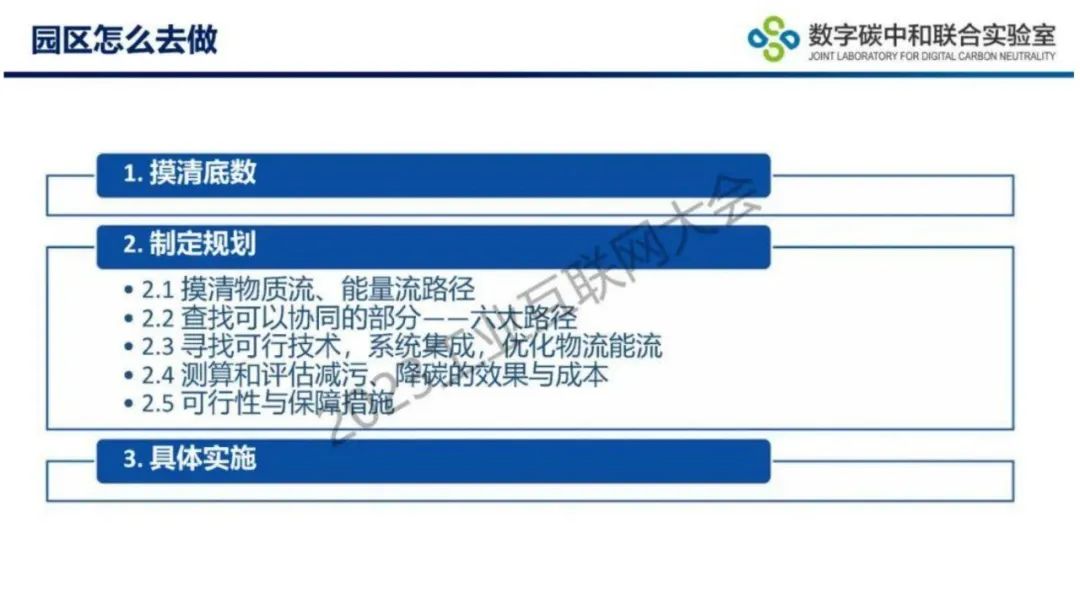

他指出,目前我国园区减污降碳存在四大问题:园区底数不清,基础薄弱;减污降碳协同技术政策体系不完善;缺乏系统减污降碳全流程管控体系;园区类型多样,发展阶段不一。

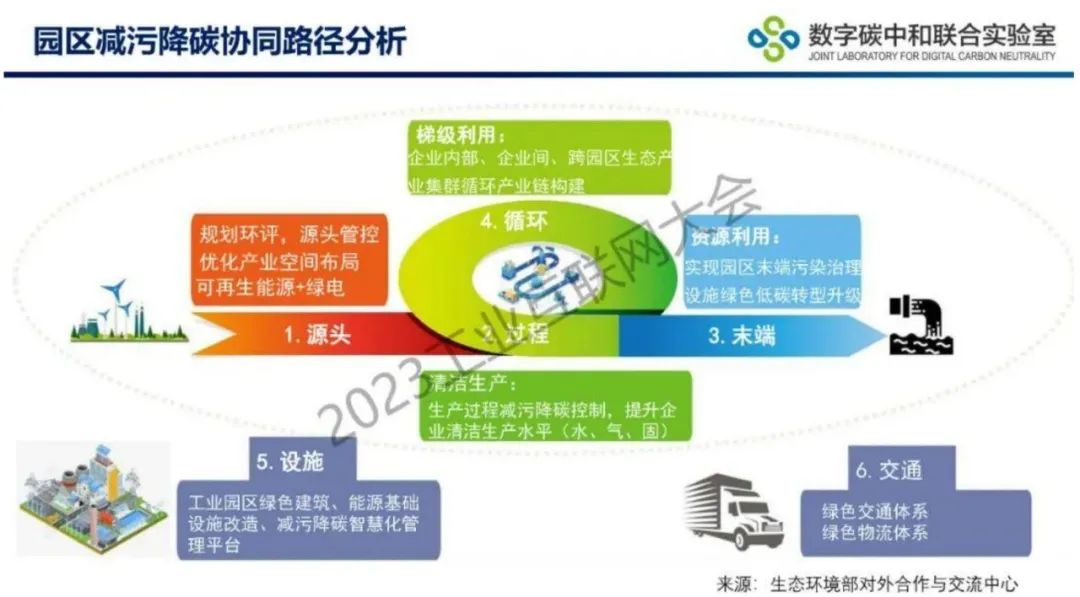

并提出了六大解决路径:

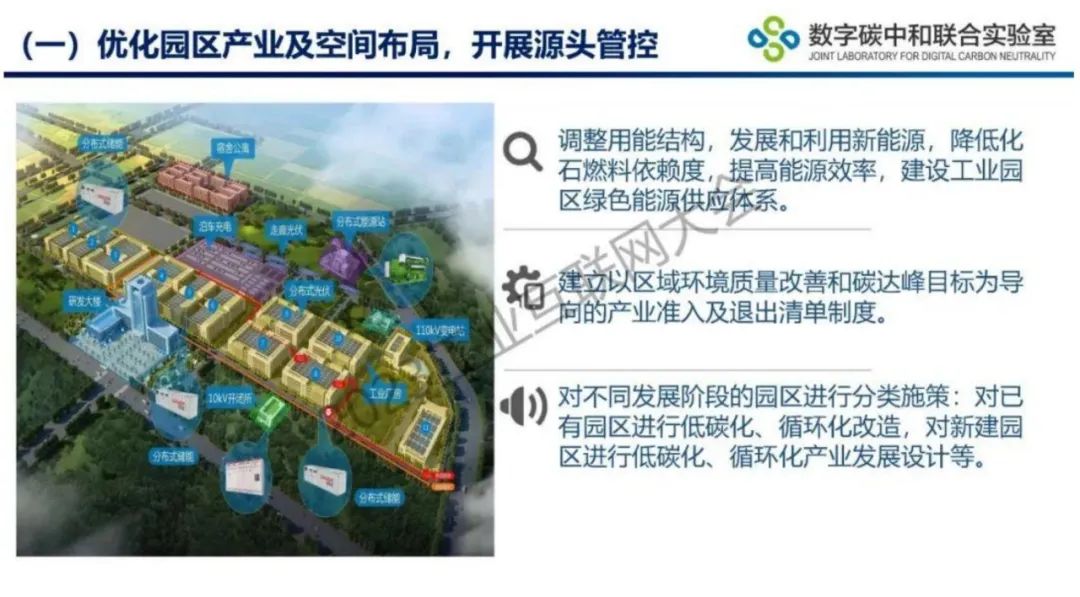

源头:开展规划环评,优化产业空间布局,采用可再生能源+绿电;

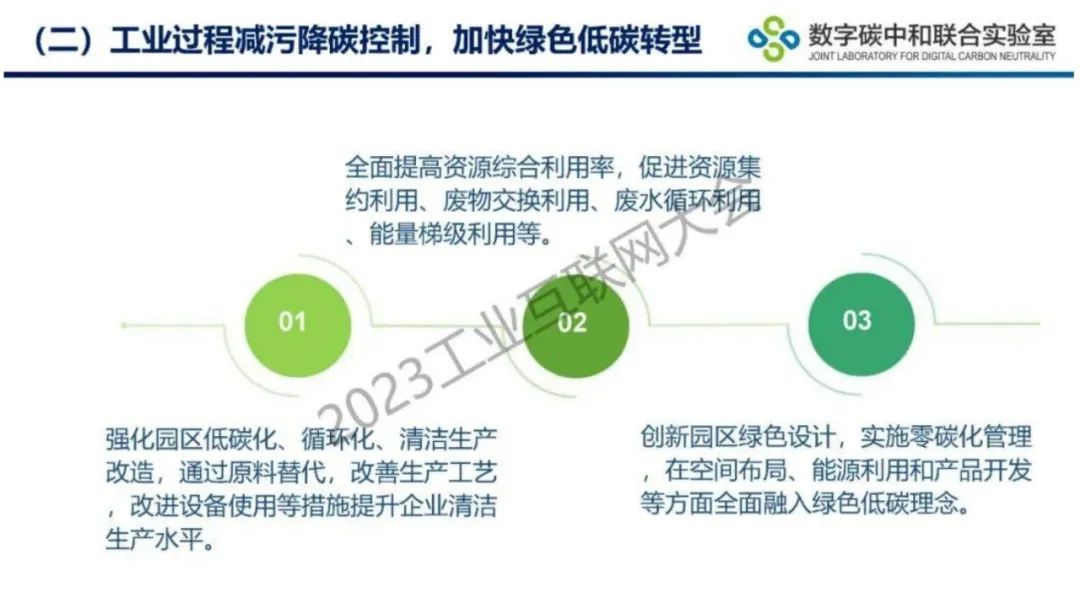

过程:生产过程减污降碳控制,提升企业清洁生产水平;

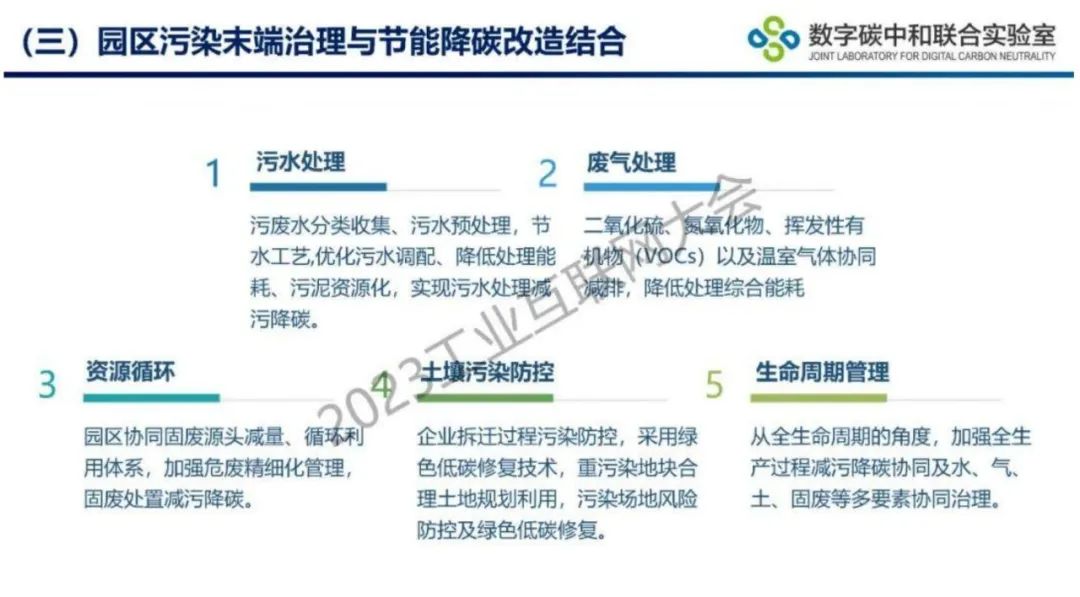

末端:实现园区末端污染治理,设施绿色低碳转型升级;

循环:构建企业内部、企业间、跨园区生态产集群循环产业链;

设施:工业园区绿色建筑、能源基础设施改造、减污降碳智慧化管理平台;

交通:搭建绿色交通体系及绿色物流体系。

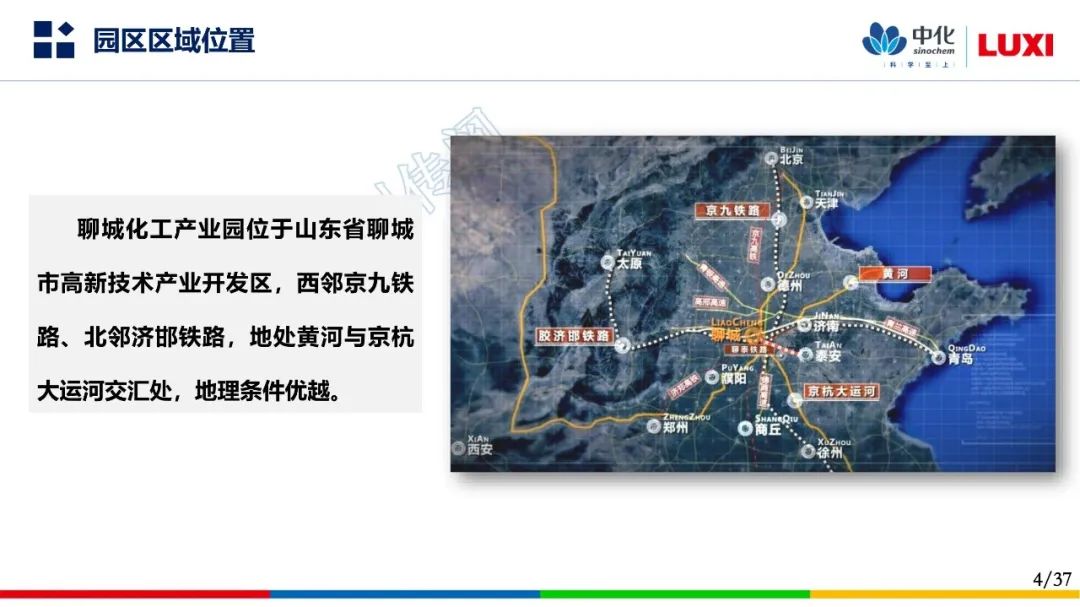

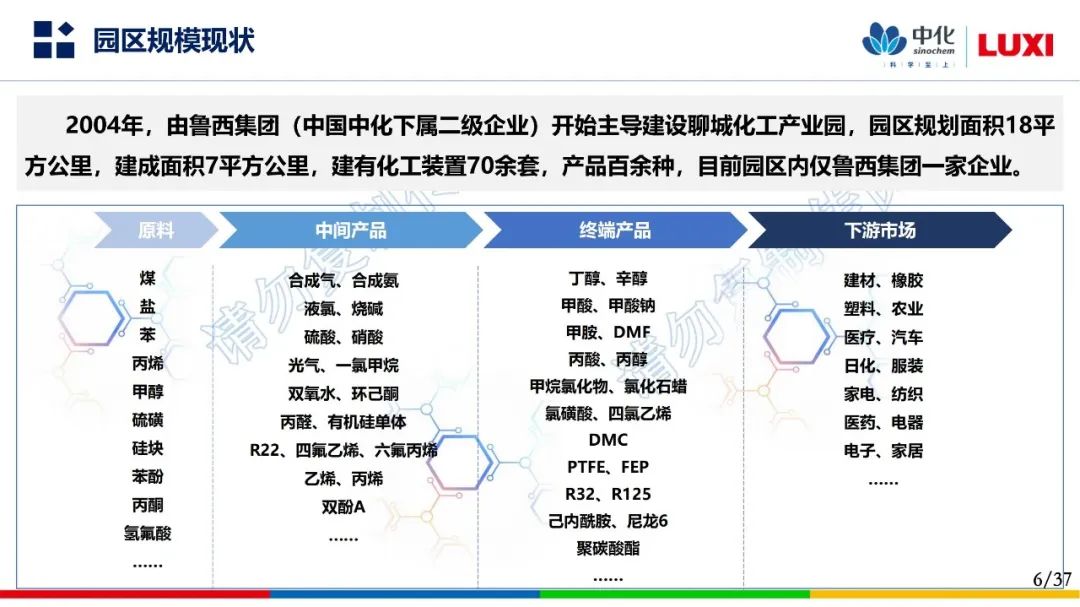

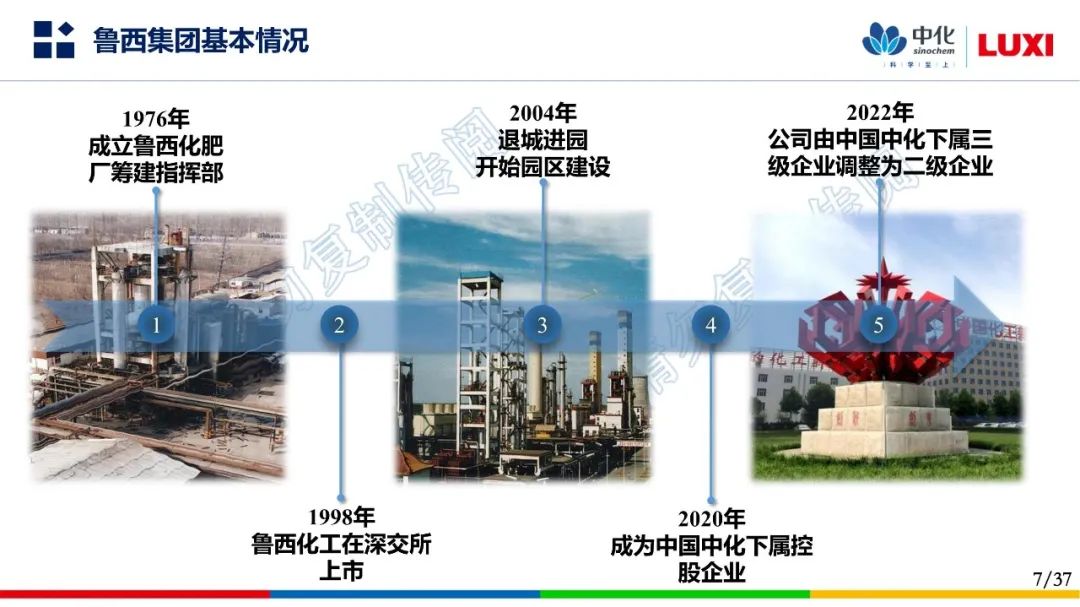

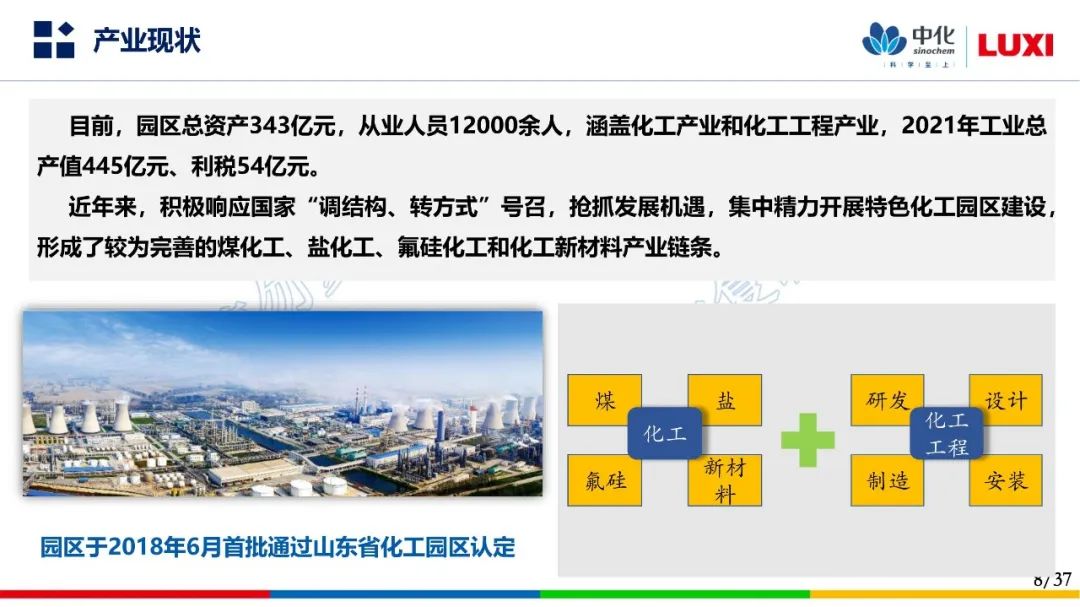

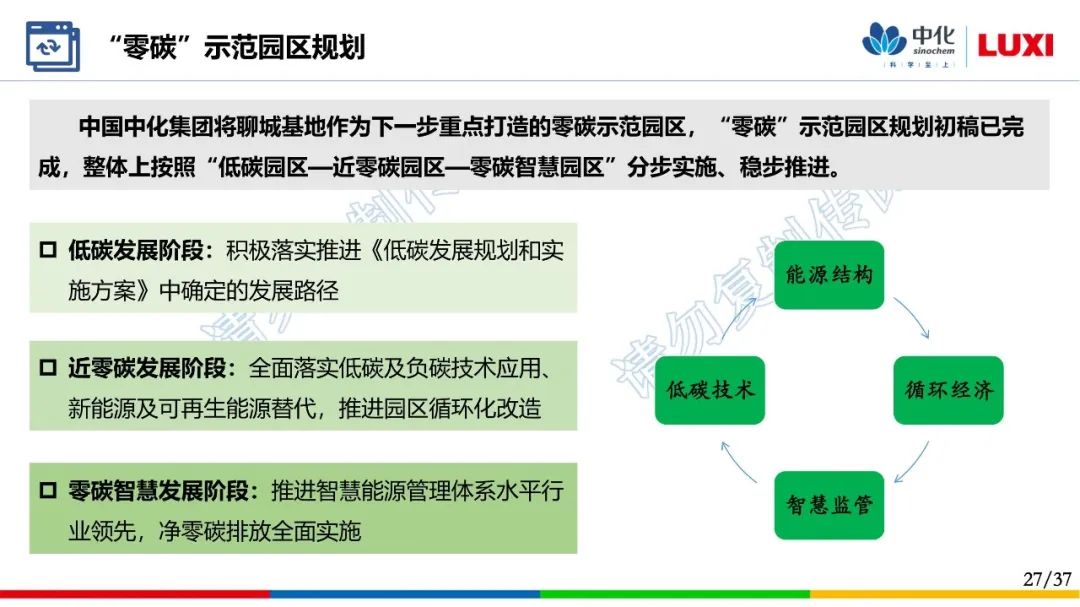

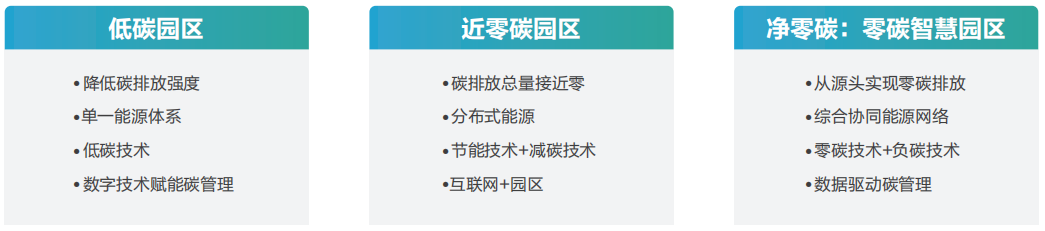

3、鲁西集团:聊城化工产业园低碳发展实践分享

PPT来自鲁西集团,包含了园区内低碳发展实践以及零碳园区创建路径等内容,对于建设过程汇总的非常详细,大家可以直接参考使用。

以下为实践路径:

1、智慧管控:在水、电、汽开展梯级利用、综合利用,加快高耗能设备更新,自动采集与分析园区水、电、汽等能源数据,公用工程资源合理分配,梯级利用,实现能源效率最大化。

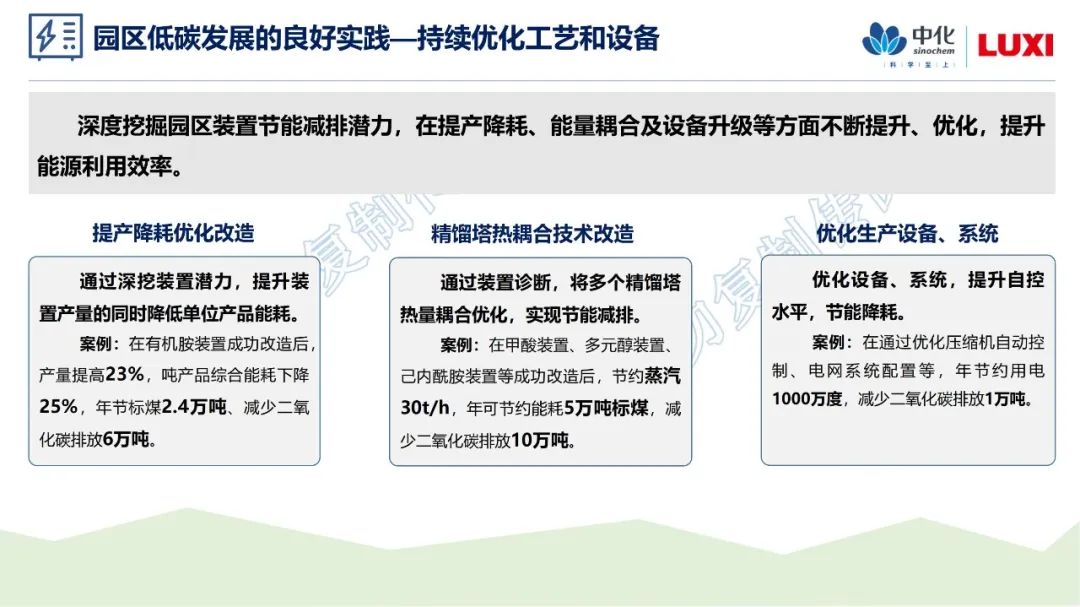

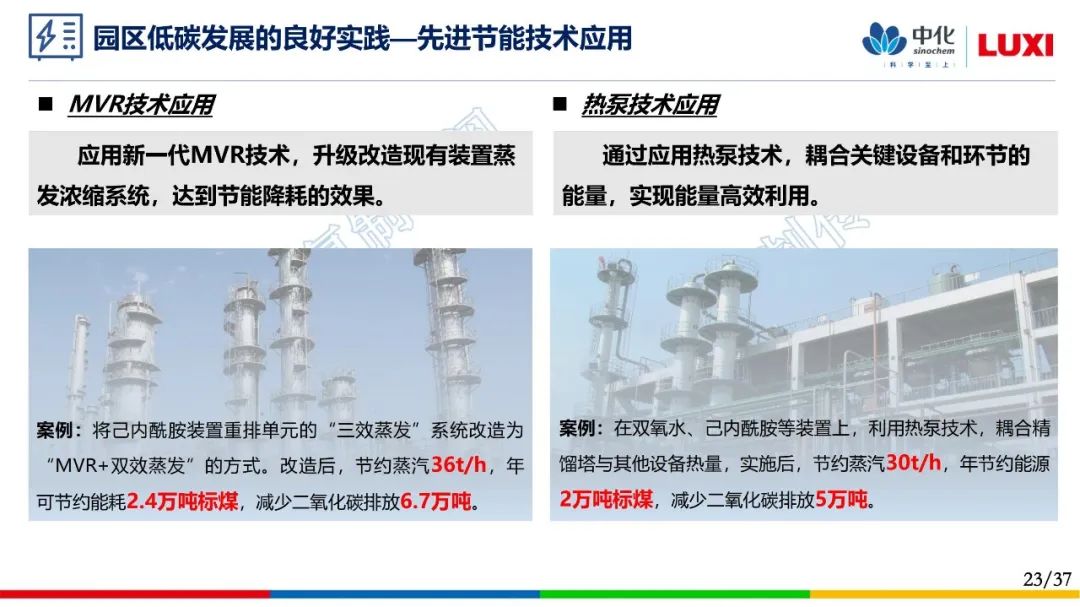

2、持续优化工艺和设备:深度挖掘园区装置节能减排潜力,在提产降耗、能量耦合及设备升级等方面不断提升、优化,提升能源利用效率。

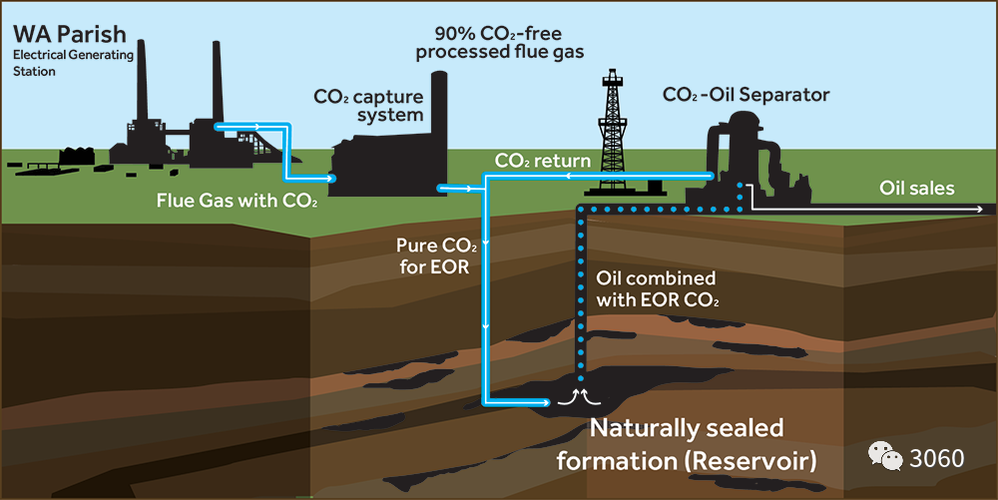

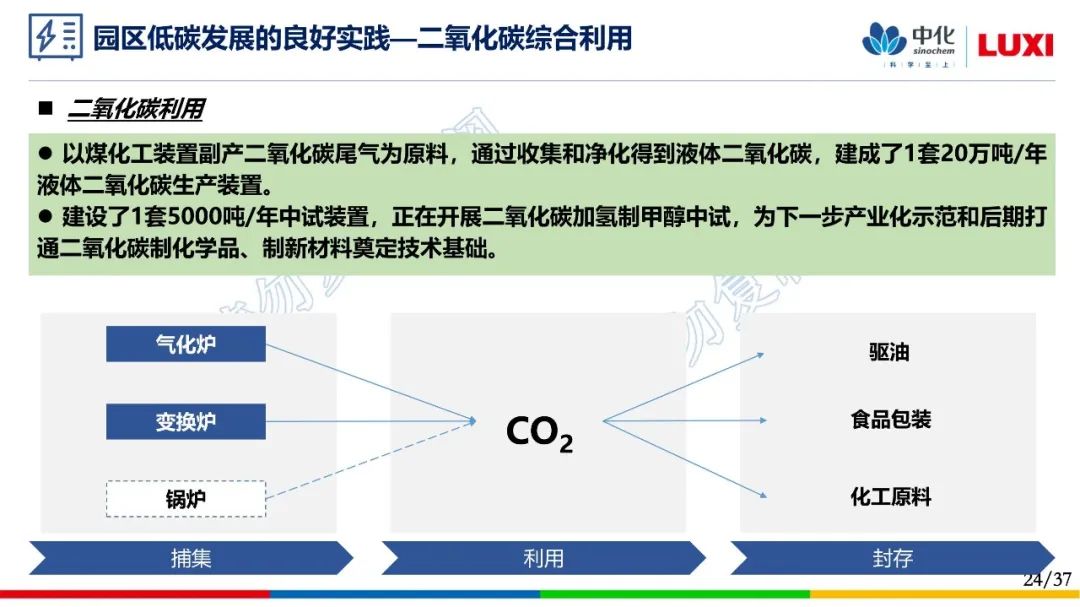

3、二氧化碳综合利用:以煤化工装置副产二氧化碳尾气为原料,通过收集和净化得到液体二氧化碳,建成了1套20万吨/年液体二氧化碳生产装置。

02

零碳园区系统框架

03

零碳园区建设路径

04

零碳园区三大转型