由于经济发展不协调,中国在能源效率(EE)方面的地区差距明显。产业结构调整是优先实现绿色低碳转型的有效途径。为了了解如何通过产业结构调整实现区域能效提升,本研究从技术创新的角度,实证研究了产业结构调整在提升省际能源效率中的作用。与以往研究不同,本研究的主要分析框架立足于时空领域。本文发现,产业结构合理化和产业结构调整不仅直接影响本地的能源效率,还间接对相邻省份的能源效率改善产生积极影响。此外,能源效率—信息通信技术的关系也是如此。进一步的机制分析表明,技术创新正向调节了产业结构调整对能源效率提升的影响,而区域异质性是最重要的影响因素。本文发现,产业结构调整对能源效率的非线性影响受到技术创新的制约。提高研发投入强度可以显著改变产业结构调整对能源效率的影响。

研究背景及目的

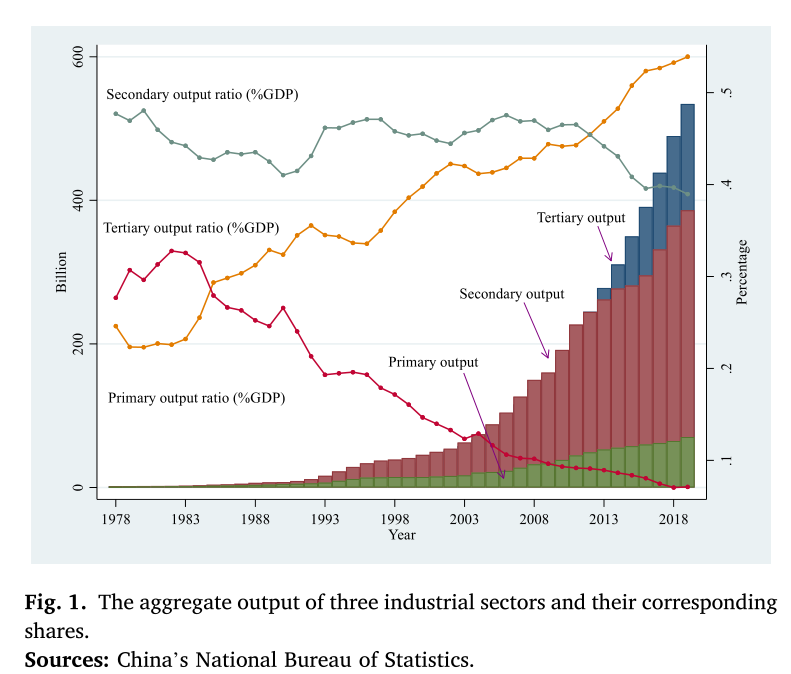

由于能源枯竭和全球气候变化,节约能源和减少污染日益受到学术界和政策制定者的关注。提高能源效率是改善环境质量和减少能源消耗的有效途径,这一点不足为奇。中国作为世界上最大的碳排放国和最大的能源消费国,正处于工业化加速发展阶段。然而,中国经济的快速扩张仍然在很大程度上依赖于过度投资化石燃料供应的经济结构。因此,积极推动产业结构调整(ISA)有望在环境保护和能源节约之间实现所谓的"双赢"。基于产业演化理论,产业结构调整意味着产业向更高级结构转型的过程,以及提高投入要素的利用效率。如图1所示,第一、二、三产业的GDP占比已从1978年的28%、48%、25%转变为2019年的7%、39%、54%,其中第三产业的相应占比在2012年已增至50%以上。直观地看,中国的基础设施服务业与佩蒂-克拉克定律不谋而合:即社会人口从第一产业向更复杂的产业(第二产业—第三产业)的就业转型。

中国国务院于2020年发布的《中国能源发展新时代》白皮书明确指出,高质量能源消费作为能源发展战略包含五个关键维度:创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。从理论上讲,索洛余值(又称全要素生产率)是一个经济体产出增长中不能归因于生产要素(即资本、劳动力)的部分。因此,索洛余值通常被表示为技术创新(TI)带来的生产率增长的代表。在本研究中,能源效率(EE)是一个结合了两个基本维度的概念,即提高生产率和保护环境。具体而言,前者为逐步提高生产率提供了框架,而后者则为绿色发展铺平了道路。一个经济体可以被概念化为环境损失最小化和环境效益最大化。一般来说,拥有先进工业部门和高水平创新能力的发达经济体比处于全球工业价值链底端的发展中经济体更具生态效率。一个国家通过改变产业结构,向发达国家看齐,加强创新能力,可以优化能源结构,以较少的资源投入和污染排放提高经济效益。因此,推进基础设施服务业对中国等发展中经济体促进能源效率至关重要。如上所述,能源效率的意义比传统的生产率增长更有利,因为它寻求的是经济增长与环境改善相结合的所谓"双赢",而不是实现二者之间的权衡。按照这一逻辑,它可被视为量化经济绿色程度的有效工具。在这方面,中国需要通过支持基础设施服务协议来鼓励能源效率。

先前的研究充分证明了技术创新的作用,它在促进绿色发展方面功不可没。在此背景下,中国出台了多项前瞻性战略,包括《中国制造(2025)》和《创新驱动发展战略》,以积极转变粗放型经济发展模式,实现可持续发展。此外,在国家"十四五"规划中,技术创新,尤其是绿色技术创新,被进一步提升为促进中国经济低碳化发展的国家战略。尽管中国的技术创新绩效近年来有所进步,但仍需进一步提高。例如,Long等人阐述了中国的技术倡议偏重于生产,容易引发所谓的"反弹效应",从而抑制能源效率。

研究亮点

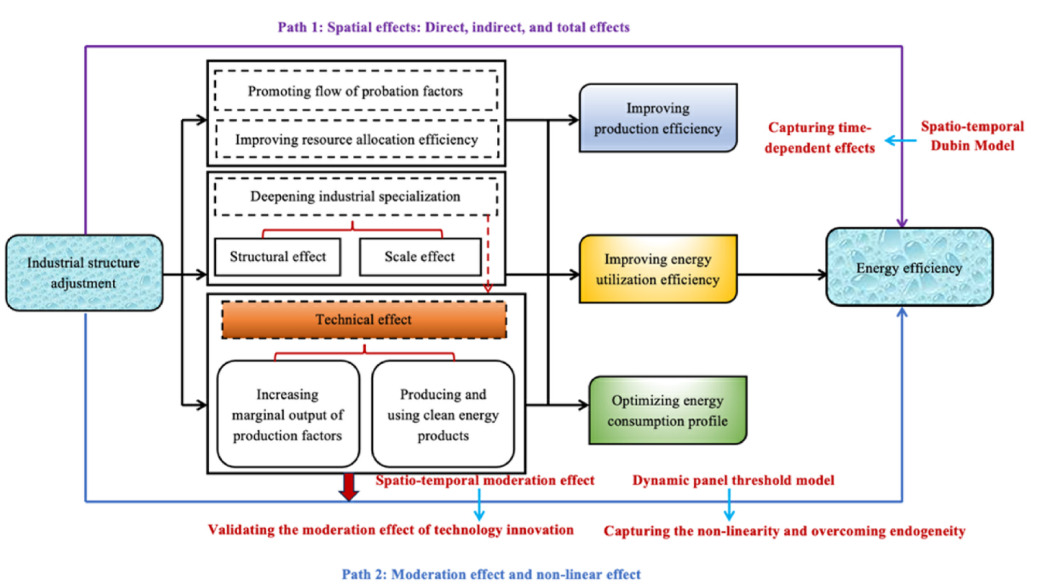

本研究在以下几个方面对相关文献有所贡献。首先,根据产业结构调整的定义,产业结构调整被分解为产业结构高级化(ISS)和产业结构合理化(ISR)。具体而言,产业结构优势化是指一国的产业结构从低层次向高层次的不断提升,可用来衡量产业结构是否在向高级化发展。产业结构合理化指的是投入结构和产出结构的耦合度和协调度。为了弥补文献空白,本文构建了一个衡量省际产业结构复合系统(IS)的综合指数。以往的研究未能考虑产业结构调整与能源效率之间的过渡机制。例如,需要进一步探讨技术创新在产业结构调整-能源效率关系中扮演何种角色的问题,从而从综合的视角了解产业结构调整和技术创新对能源效率的互动效应。其次,值得注意的是,基础设施服务区可能产生显著的空间溢出效应,这表明基础设施服务区不仅在当地的环境教育中发挥作用,而且对邻近地区也有一定的影响。例如,地方政府会学习和模仿邻近地区实施的政策,以加快基础设施服务协定的实施,推进技术倡议,从而引起政策的空间溢出效应。因此,相邻地区广泛采纳和实施类似政策可能会加强空间溢出效应。在这种情况下,需要一个同时考虑时间和空间因素的空间计量经济模型来捕捉基础设施服务协议对能源效率的影响。这些都是与Zhu等人的开创性工作不同的主要创新之处。第三,中国在经济绩效方面也存在地区间的发展差距。东部地区获得了经济发展的先发优势。因此,东部地区的经济实力、基础设施建设和技术创新水平都强于中西部地区。因此,研究区域异质性也很有必要。

研究结果

1. 能源效率特征

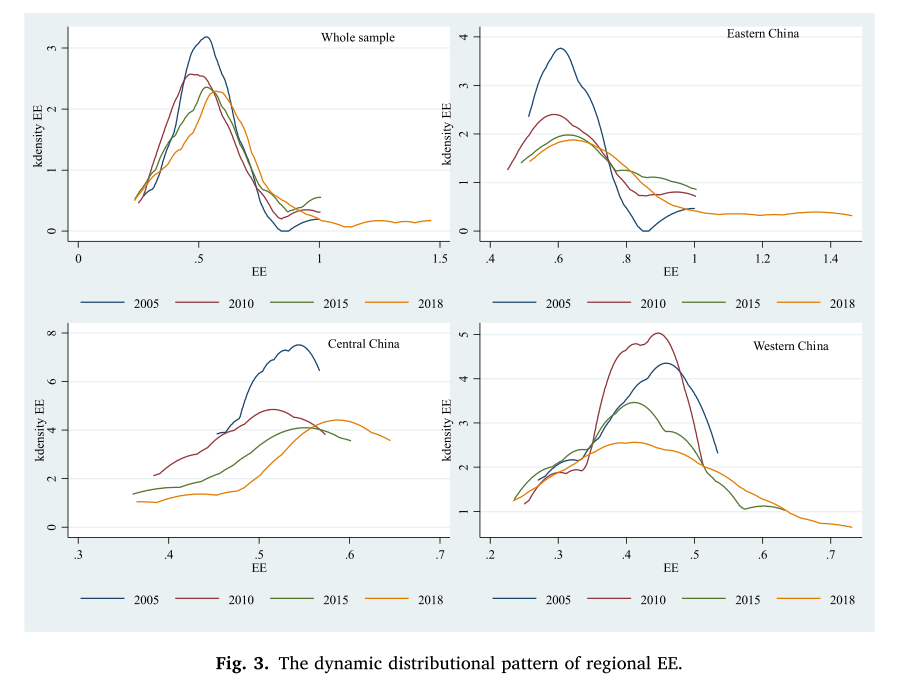

本文采用核密度估计方法来描述2005年、2010年、2015年和2018年区域能源效率的动态分布特征,如图3所示。可以看出,随着时间的推移,全样本、东中部和西部地区的能源效率分布曲线逐渐右移,这意味着省际能源效率在逐步改善。从分布延展性的角度看,全样本和东部地区的能源效率分布曲线呈现出明显的右移和扩展收敛趋势,表明部分省份的能源效率表现高于平均水平,同时发展差距也在逐步缩小。但是,中西部地区的右移趋势并不明显。

2. 空间自相关性检验

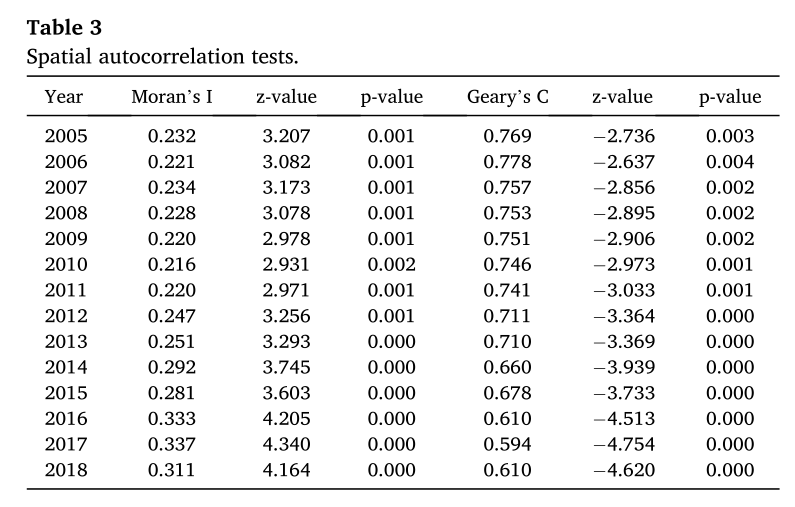

本文采用Moran's I和Geary's C检验能源效率指数是否存在空间自相关。表3显示,能源效率的两类统计量均为正,通过了1%的显著性水平检验,表现出显著的空间自相关性。具体而言,Moran's I估计值先下降后趋于上升,尤其是在2012年之后(即中国进入新时代的时间点)。这意味着省际经济增长指数表现出明显的空间依赖性,而且这种特殊效应随着时间的推移有增强的趋势。此外,所有Geary's C的估计值都没有超过1,这反过来又支持了调查期间中国能源效率指数的正空间自相关性。总之,空间模型的应用是必要的。

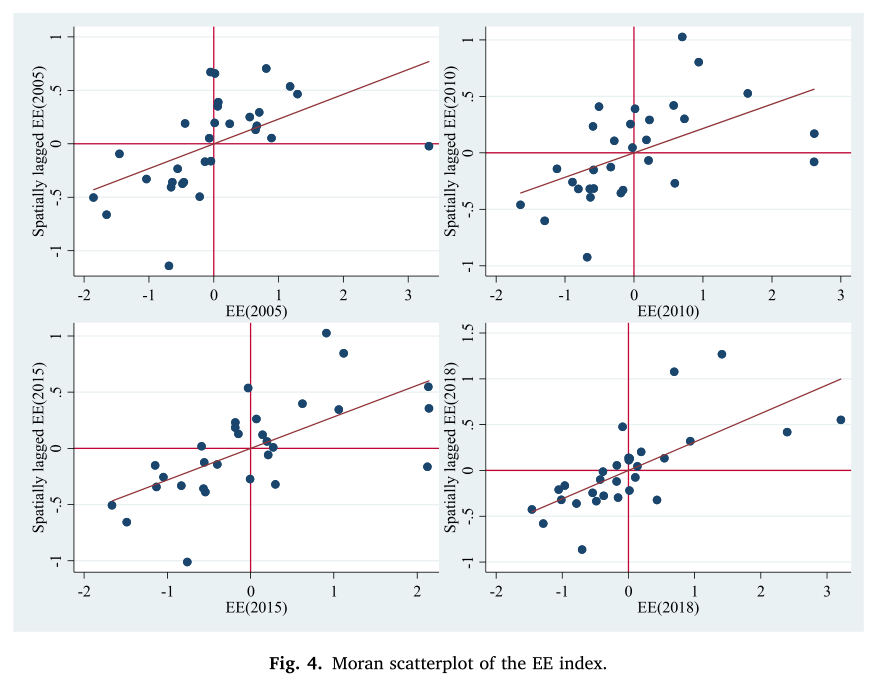

本文通过绘制莫兰散点图进一步确定能源效率指数的集聚模式,如图4所示。结果表明,2005年、2010年、2015年和2018年,中国大部分省份都分布在第一和第三象限。这一观察结果证明了与能源效率有关的H-H或L-L集聚分布特征。同时,位于第一和第三象限的省份分别有26个、23个、22个和22个,在2005年、2010年、2015年和2018年分别占86.7%、76.7%、73.7%和73.7%。此外,高集聚省份主要包括北京、山东、江苏、浙江和福建。这些省份在第一象限中保持不变,表明这些省份的集聚程度稳定。此外,其他象限的省份也基本保持不变,多年来波动相对较小。例如,内蒙古、陕西、宁夏和甘肃主要分布在第三象限。总之,省际环境经济发展的特点是空间集聚相对稳定。但是,由于西部地区与东部地区在环境教育方面往往存在空间相关性,因此西部地区很难赶上东部地区。

3. 产业结构调整的特征

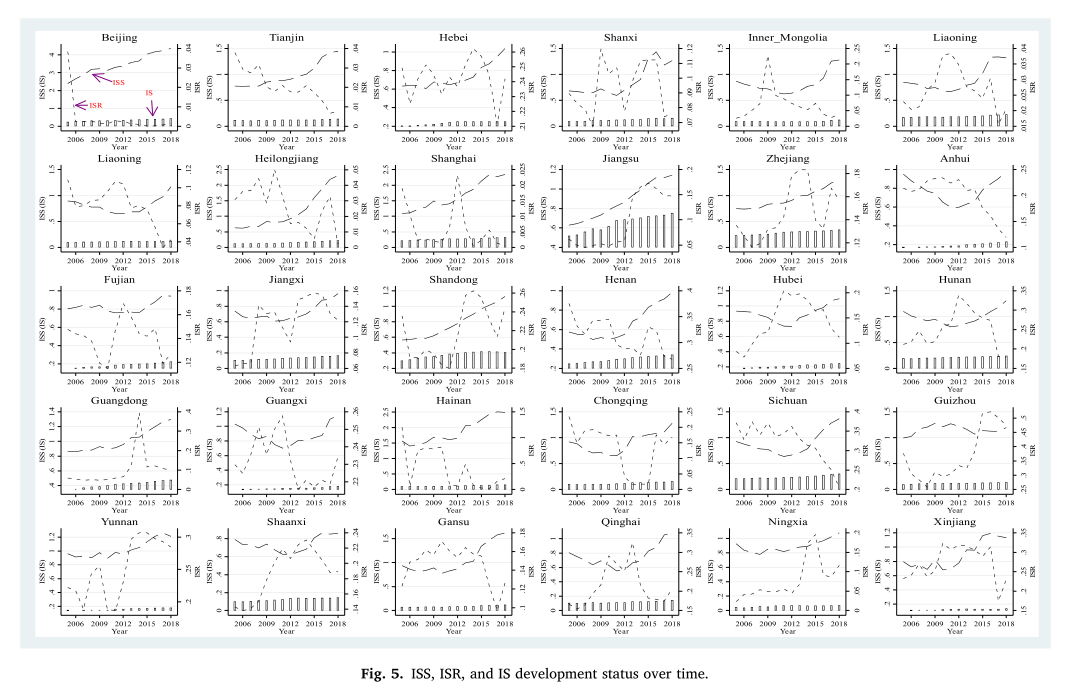

产业结构调整的发展特征,包括产业结构高级化、产业结构合理化和产业结构复合系统,如图5所示。产业结构高级化水平最高的前五个省份包括北京、海南、上海、黑龙江、贵州,其中北京的产业结构高级化水平最高,为3.4。同样,产业结构最合理的省份包括北京、上海、天津、黑龙江和辽宁。在基础设施服务方面,基础设施服务得分最高的省份是北京、江苏、广东、山东和河南。总体来看,大多数省份的产业结构高级化和产业结构复合系统的表现都呈现出明显的上升趋势,这表明2005-2018年间中国第三产业的比重在逐步提高。然而,北京和天津等部分省份的产业结构合理化值呈下降趋势。然而,大多数省份(如安徽、云南、新疆)的产业结构高级化表现不佳。具体而言,华东地区的产业结构复合系统表现好于中西部地区。江苏在全国产业结构复合系统发展中处于领先地位;相比之下,新疆则排名垫底。具体而言,安徽、河南、湖北和湖南的产业结构高级化分数呈现出明显的"U"型趋势。在发展初期,传统制造业的主导地位阻碍了其产业结构高级化进程。随着创新能力和经济实力的逐步提升,其产业结构也在不断进步和优化。以高污染排放和高能耗为特征的落后产业逐渐被淘汰,高新技术产业的比重不断增加。同样,产业结构合理化分数也可分为四类。具体来说,有六个省份呈现出"M"型趋势(即河北和山西)。同时,内蒙古、辽宁、浙江、湖北、湖南和陕西省呈现出倒"U"型趋势。这些省份中,有的虽然是资源型地区,但快速的工业化进程扭曲了产业结构的稳定性和可持续发展性,从而引发了环境恶化、资源浪费等一系列问题。贵州、重庆、云南等省份呈现"U"型走势。这些省份属于中西部地区,经济实力欠发达,资源配置结构不合理。因此,其资源配置结构受到抑制,基础设施服务绩效较低。然而,在国家政策的支持下,这些省份的资源配置结构逐步得到改善,供需结构得到有效推进。因此,资源要素得到了更有效的利用,产业结构合理化呈上升趋势。值得注意的是,一些经济发达地区(如北京和天津)的基础设施服务绩效呈明显下降趋势。其原因可能是基础设施服务部门与基础设施服务部门的发展不协调,例如,鉴于基础设施服务部门在绿色发展中的突出作用,地方政府可能更重视基础设施服务部门的发展,而不是寻求两者之间的协同作用。鉴于此,建议中国大多数省份在开展基础设施服务业的过程中寻求各种经济关系之间的平衡发展,因为不可持续的基础设施服务业可能会反过来为中国高质量的绿色发展注入不确定性。此外,这一发现还意味着中国大多数省份在推进产业结构升级方面还有很大的空间。

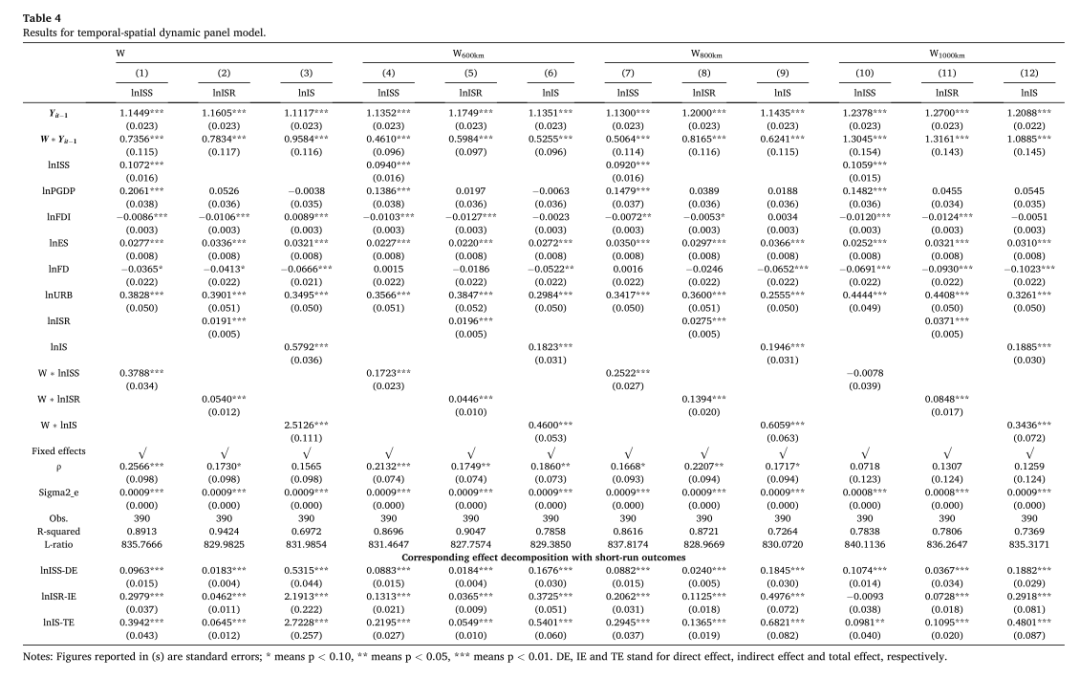

4. 基准回归

如表4所示,建立了同时考虑时间和空间要素的动态空间计量经济模型。直观地看,W项下(1)-(3)列的R2分别为0.9265、0.9294和0.6788,这意味着所构建的时空面板数据模型在描述基础设施服务协议对能源效率的影响方面更为合理。根据估计结果,可以得出以下几个结论。

首先,能源效率的空间滞后项(WnYnt)在1%的显著性水平上为正,证明了空间交互效应的存在。也就是说,能源效率在当地的增强会对相邻的能源效率产生促进作用。此外,能源效率的时间滞后项(Yn(t-1))在1%的显著性水平上也为正,证实了能源效率的累积效应。换句话说,当前能源效率的改善是由过去的能源效率促成的。能源效率的时空滞后项(WnYn(t-1))为正,通过了1%的显著性水平,巩固了时空交叉效应,即局部地区当前的能源效率改善受到其他空间单元过去能源效率贡献的冲击。

其次,三个变量(即产业结构高级化、产业结构合理化、产业结构复合系统)的空间滞后系数(WnXnt)也显著为正,排除了空间权重矩阵W800km下W×lnISS的系数。考虑到空间回归产生的参数不能直接解释为回归因子对结果变量的边际效应,因此本文通过偏导数对基本参数进行分解,如表4所示。分解结果与回归结果基本吻合。具体来说,三个利益指标的导出系数都显著为正(W800km下的W×lnISS除外)。这种情况一方面凸显了产业结构高级化、产业结构合理化和产业结构复合系统对当地能源效率具有显著的正向影响,同时也具有正向的空间溢出效应。结果表明,调整和优化产业结构对发展国家层面的能源效率非常重要。当产业结构得到更好的设计和发展时,产业结构高级化水平越高,能源效率越高。可能的解释是,基础设施服务部门揭示了产业结构向服务型产业部门的转变。这一过程表现在两个方面。一是新兴工业部门取代老工业基地,二是低碳和绿色技术取代传统技术。值得注意的是,这两个方面有助于持续实现高质量的绿色发展和改善环境效益。此外,这也有助于实现节能与污染减排的"双赢"。

第三,合理调整产业结构也是促进能源效率的重要途径。具体而言,产业结构合理化主要指耦合度,其特点是各种资源要素在三大产业间的合理分布。总体而言,绿色发展强调环境保护与经济增长并存。事实上,中国的产业结构得到了长足发展,第三产业在国家基础设施服务业中发挥着主导作用。因此,劳动力、资本等生产要素和其他潜在的经济增长要素已经从低生产率部门转移到高生产率部门。与此同时,基础设施服务水平也日益提高。因此,生产要素的合理配置改变了过去的生产布局,有望保护环境,增加环境效益。为此,产业结构高级化对省际能源效率的积极影响也是可信的。中国工业的可持续发展为基础设施服务的发展注入了巨大动力。因此,基础设施服务对能源效率的积极影响也得到了验证。

最后,在干扰变量方面,PGDP和PGDP2的系数分别显著为正和负,这支持了EKC假说在中国的有效性。与Han等人(2021)的研究类似,快速经济扩张在初期会引发污染排放,而在跨过临界值后,污染排放会减少。由于金融发展对能源效率有抑制作用,污染天堂假说得到了验证,这与Nasir等(2019)的观点一致。然而,地方政府应更加重视这一结果,因为化石能源消耗往往会导致环境恶化。与Zhong和Li(2020)相似,金融发展促进了生态友好型技术创新的发展,有利于降低能源消耗和减少污染排放。因此,金融发展的发展会对能源效率产生积极影响。这一结果与Lin和Zhu(2021年)的研究结果一致,后者发现城市化有助于刺激能源效率。

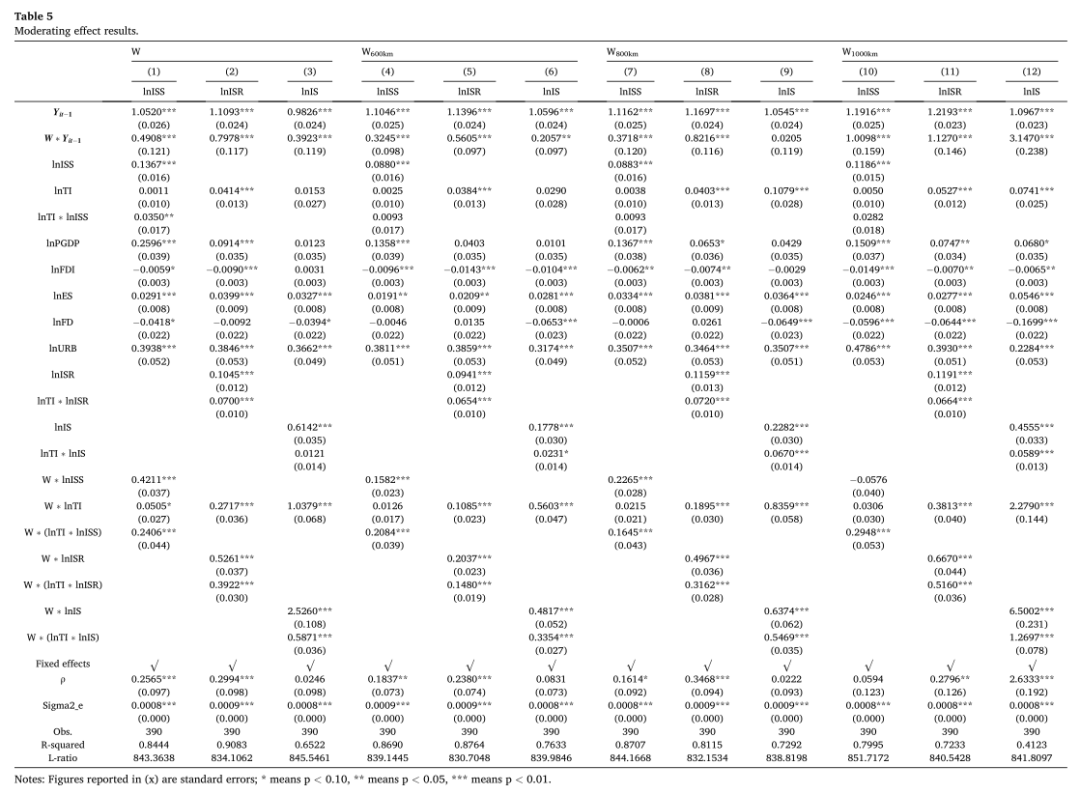

如表5所示,利用公式(6)检验了技术创新在产业结构复合系统A-能源效率关系中的调节作用。通过基于双固定效应的动态空间估计对相应结果进行了评估。可以看出,在加入技术创新和技术创新∗产业结构调整后,产业结构高级化、产业结构合理化和产业结构复合系统的显著性和系数与基线结果一致。不过,技术创新在所有模型中的系数都是显著的正系数。这一结果证实了本文的猜想,即技术创新有力地促进了能源效率。同时,产业结构调整∗技术创新的系数显著为正,突出表明技术创新对产业结构调整对当地能源效率的激励作用起到了积极的调节作用。幸运的是,技术倡议有助于缓和这种不利影响,从而进一步增强积极的空间溢出效应。

根据之前的讨论,产业结构合理化的改善往往会带来经济收益。这是因为产业结构合理化的核心在于解决矛盾,进一步加强各产业部门之间的关联度。因此,充足的研发支持可以加速产业结构高级化的发展,从而改善能源效率。所有列中产业结构复合系统的系数均为正;同时,产业结构复合系统和技术创新的综合效应也为正。近年来,发展第三产业,尤其是发展服务型产业,是中国基础设施服务业面临的首要任务。不难看出,充足的研发支持是推动高科技制造业发展的必要途径。此外,技术创新,尤其是绿色技术创新,可以抑制基础设施服务部门对绿色发展的抑制作用。技术进步还能进一步加强基础设施服务对高质量绿色发展的促进作用。有趣的是,研究结果还表明,技术创新有助于抑制基础设施服务部门对环境教育的不利影响。换言之,由基础设施服务部门引发的资源枯竭和生态恶化等环境相关问题可以通过开展研发活动得到有效缓解,从而促进环境教育。

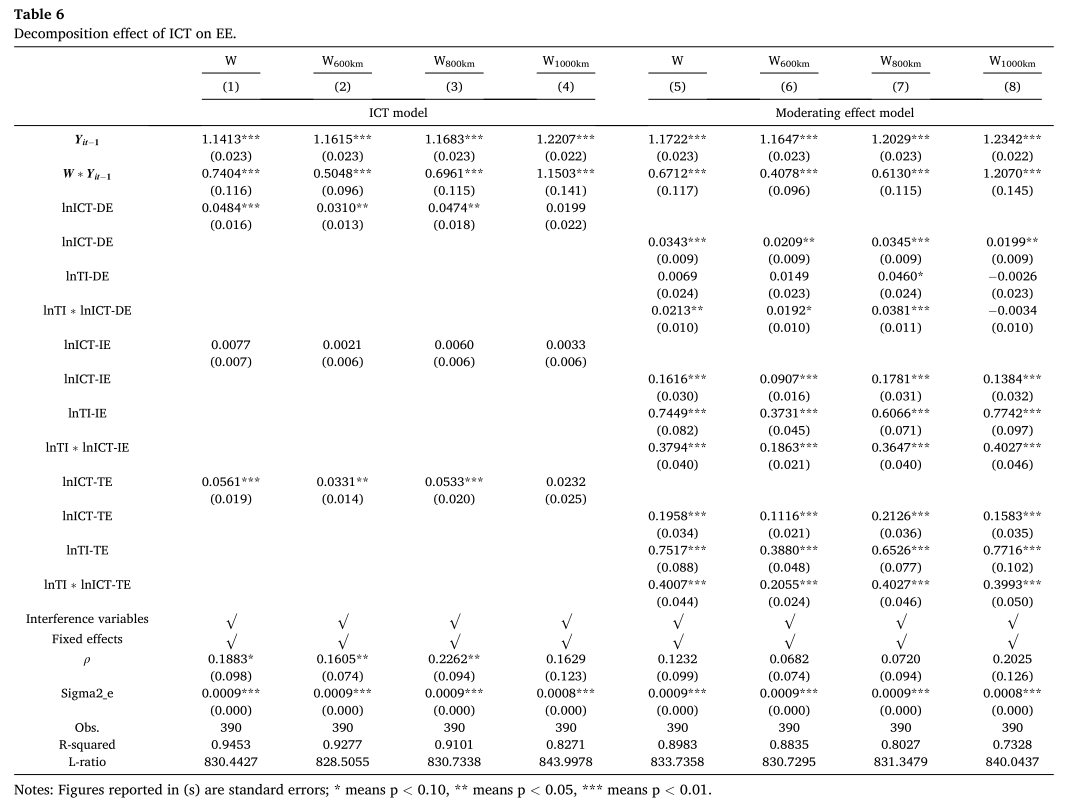

除传统行业外,信息和通信技术(ICT)的进步也为当今的经济发展注入了动力。这促使本文进一步探究信息和通信技术的发展是否也为省际环境教育注入了强大的动力,是否能与技术创新的综合效应共同促进环境教育的发展。本研究通过熵值法,采用多个指标来衡量中国信息和通信技术的绩效。

由于篇幅所限,本文在此仅报告短期效应分解,如表6所示。有趣的是,信息和通信技术对能源效率的直接效应估计值为正,在W下通过了1%的显著性检验。此外,在其他空间权重矩阵下,除W1000km外,相应效应也为正且显著(即这可能归因于空间衰减效应)。然而,间接效应估计值均不显著,但在构建的空间权重矩阵下,除W1000km外,总效应仍显著为正。本文进一步验证了信息和通信技术与技术创新之间的协同效应,见第(5)-(8)列。可以发现,除了W1000km下的相关直接效应外,信息和通信技术和技术创新对省际环境教育的直接效应、间接效应和总协作效应均为强烈的正效应。这些发现在一定程度上证实了技术与创新可以进一步发挥信息和通信技术在促进中国能源效率方面的催化作用。这些观察结果提出了以下理由。

事实上,关于信息和传播技术对环境影响的相关分析是有争议的。信息与传播技术是一个重要的全球化进程,它通过加速贸易自由化来消除贸易壁垒。因此,国际贸易量、运输活动以及二氧化碳排放量不可避免地增加了。相反,信息和通信技术的进步可以提高管理运作效率和资源利用效率,从而促进生态友好和可持续发展。例如,手机和互联网技术的普及可以帮助人们节省时间、降低成本,并通过鼓励人们使用在线计费和电子服务来防止资源浪费。正如Atsu等人所主张的,信息和通信技术可被视为社会经济转型和技术进步中结构变革的核心部分。在此背景下,信息和通信技术有望通过利用先进设备和技术,为提高能源效率做出贡献。例如,在线预订会议可以消除差旅成本,从而实现减排。同样,在商业、农业和建筑中部署和应用自动化系统,也能大大降低能源需求,减少排放。因此,信息与传播技术在能源效率方面的积极作用是值得肯定的。

值得注意的是,信息和通信技术往往表现出显著的集聚特征。信息和通信技术的集聚有望通过知识共享效应对当地和周边地区的能源效率改善产生有利影响。然而,信息和通信技术对邻近地区环境教育的积极影响较弱,这可能是由于溢出效应较弱。也就是说,信息和通信技术集聚的空间溢出效应并不明显。此外,中国的信息通信技术能力分布并不均衡。此外,鉴于技术创新的重要作用,地方政府可能会将更多的财政资源用于支持技术创新。丰富的资金支持加上强大的创新能力和优惠政策,将有力地促进绿色发展。

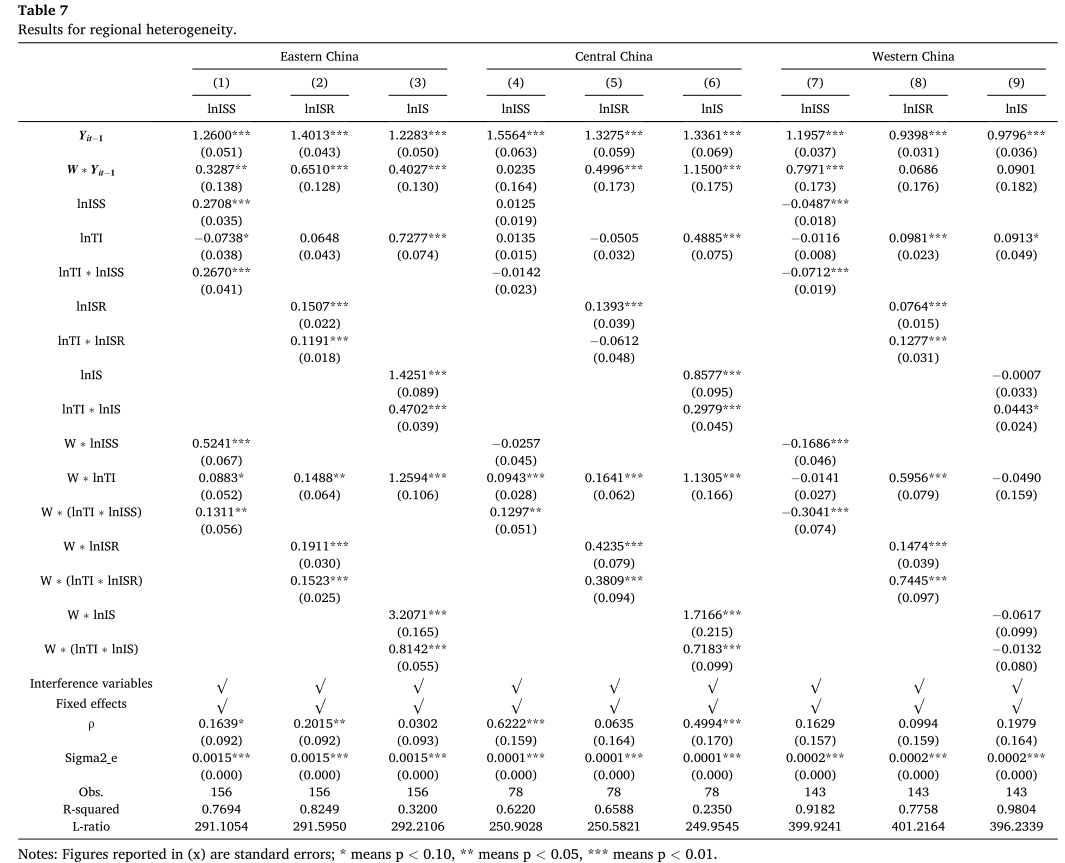

中国分为三大经济区。随后,运用公式(6)对区域异质性进行研究,如表7所示。首先,产业结构高级化对华东地区能源效率的影响显著为正,其次是华中地区。相比之下,产业结构升级对西部能源效率的提升起到了抑制作用。值得一提的是,产业结构合理化水平较高的省份对三大经济区能源效率的提升具有决定性作用。

通过检验,东部和西部地区的技术创新与能源效率之间呈负相关。有趣的是,只有在中国东部地区,产业结构高级化与技术创新的联合效应稳健为正,这意味着产业结构的进步有助于缓和东部地区技术创新对能源效率的抑制作用。根据Zhang等人的研究,创新资源主要分布在东部省份,而中部和西部地区都缺乏创新资源。此外,华东地区拥有良好的经济发展环境和较多的创新资源,即产学研合作、政策保障和激励机制,以及较高的合作研究能力。此外,许多以高科技制造业为核心的新兴产业也主要分布在东部地区。因此,产业结构高级化和产业结构合理化水平均优于中部和西部地区。此外,实证结果还表明,在西部地区,产业结构合理化和技术创新对能源效率的联合效应比产业结构高级化和技术创新的联合效应更显著,也就是说,加强产业结构合理化和技术创新的协同效应不仅会对当地的能源效率产生积极影响,还会对周边地区的能源效率起到显著的促进作用,这反过来又要求西部地区更加重视产业结构的合理化,以更好地发挥其在能源效率中的作用。

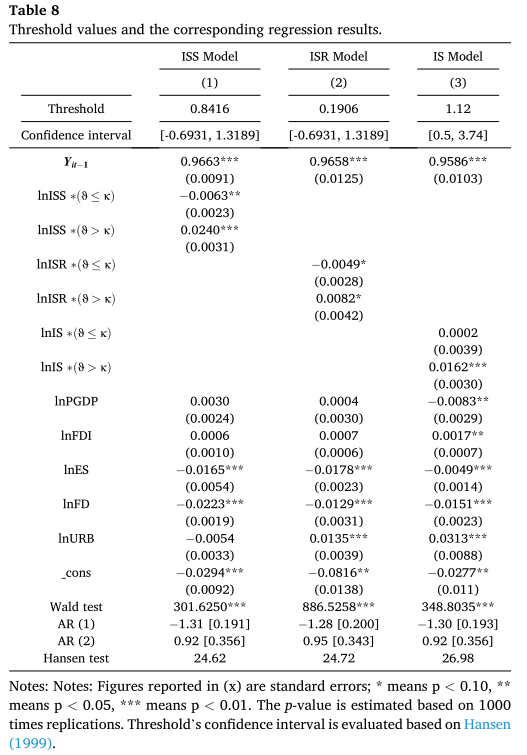

前面的研究结果凸显了基础设施服务业对能源效率的显著促进作用,而技术创新作为一个重要的推动因素,也对能源效率起到了激励作用,因为技术创新和基础设施服务业之间的协同效应是显著的、正向的。为简便起见,技术倡议和国际会计准则都是中国提高能源效率的关键因素。随后,本文采用动态PTR模型来验证这一猜想,即技术创新的影响可能不是突变模型,而是产业结构调整与能源效率之间的结构-渐变模型。所选择的动态PTR模型是基于两步系统GMM程序进行的,该程序能有效处理潜在的内生性,从而得到更准确的结果。

表8将技术创新视为临界变量,描述了相关的临界结果。具体地说,所有模型的Wald统计量的p值在1%的显著性水平上都是显著的,否定了原来没有临界效应的假设。因此,产业结构调整对能源效率有明显的非线性影响,并且在技术创新的约束下是非线性的。同时,表7还报告了门槛回归结果。首先,AR(2)检验的p值超过显著性水平,表明不存在序列自相关问题。其次,所有列的Hansen统计量都验证了所构建的工具变量的有效性。总之,动态PTR结果是可信的。

简而言之,当研发投入占GDP的比重超过相应的临界值(即0.8416、0.1906和0.112)时,产业结构高级化和产业结构合理化对能源效率的抑制作用转为正向。相反,在技术创新临界值越过之后,产业结构复合系统对能源效率的促进作用趋于减弱。可能的解释如下。在发展初期,各省主要侧重于发展第二产业。第二产业包括采矿和采石业、制造业、电力、热力和燃气、水的生产和供应业以及建筑业。值得注意的是,这些部门都属于能源密集型产业。根据EKC假设,从第一产业到第二产业的产业结构调整将引发环境问题。然而,当第三产业在国家基础设施服务业中发挥主导作用时,这些问题有望随着国家基础设施服务业的发展而得到缓解。此外,由于技术前沿在特定时期是一个固定值,基础设施服务业的快速扩张可能会扩大规模效应,这可能会增加生产要素的过度投资,并使环境恶化。技术创新的能力可以改变社会和经济结构,从而刺激内生增长和改善环境。

研究启示

基于这些发现,本研究得出以下政策影响:

(1)本研究的主要证据证实了基础设施服务对环境教育的影响。因此,各省应充分利用地缘优势和本地资源禀赋,促进基础设施服务部门、基础设施服务外包和基础设施服务业的发展。具体而言,一线地区应更加专注于发展高科技现代新兴产业(即信息通信技术产业)。值得注意的是,应协调基础设施服务区进程,实现区域间的绿色有序发展。中部地区有必要更加重视基础设施服务改革,努力遏制"污染天堂"产业的出现。同时,建议地方政府鼓励发达地区向欠发达地区转移高端制造产业部门,推动欠发达地区的基础设施服务业进程。为此,应尽快建立区域协调机制,消除行政和不合理的体制障碍,避免出现所谓的地方锦标赛现象。同时,产业结构合理化与产业结构高级化的统一与协调是产业结构调整的关键所在。产业结构合理化更有利于推动中国高质量的绿色发展,而技术创新在产业结构调整过程中也至关重要。因此,政府亟需制定符合地区实际的产业发展战略。

(2)鉴于能源效率的表现,本文建议进一步完善地方绿色发展,优先考虑协调包容发展。此外,应制定提高绿色技术能力的政策,从而实现能源系统转型,提高能源利用效率,促进区域发展。中国应根据区域差异实施不同的绿色发展战略。从区域间角度看,发达地区应引领可持续发展。北京、江苏、浙江、上海、广东等能源效率水平较高的地区,应体现出区域能源效率的提升。这些地区还应通过加强技术共享和信息公开、为欠发达地区提供技术动力、缓解环境和能源压力等政策,加快区域间合作。预计这些措施将促进中国绿色倡议的发展。

(3)鉴于技术创新在基础设施服务协定和能源效率之间的调节作用,地方政府应更好地发挥技术创新在基础设施服务协定对能源效率的激励作用。具体而言,对于东部地区而言,政府应优先考虑数字化进程,通过开展试点项目和颁布强有力的政策,形成所谓的产业集群(即信息通信技术产业集群),从而推动产业数字化。同时,东部地区需要提前部署数字化基础设施,加强数字化网络在企业生产、经营和管理中的嵌套利用,从而塑造绿色生产环境。对于中部地区而言,地方政府应积极加快建立定期的双边和多边交流制度,进一步加强地区间的技术和经济交流。同时,需要更加合理的产业布局,使企业能够实现材料再利用和基础设施共享的目标。然而,西部地区远远落后于东部和中部地区。因此,西部地区的首要任务是利用当地各种创新资源的比较优势,建立和促进创新合作。然而,一个典型的事实是,由于一些内部和外部因素,大多数人才并不愿意参与西方的社会经济发展。在此背景下,亟需通过制定优惠政策排除障碍。这有利于保障西部地区工业企业吸纳和留住创新型科技人才,从而提高企业的自主创新能力。此外,地方政府还可以利用企业、高校、院所相结合的方式建立相关的技能数据库,或者通过聘请国内外优秀人才成立科技机构,为相关企业提供技术支持。这将鼓励创新资源的流动和创新成果的交流。此外,本文还建议制定税收优惠政策,因为这可以激励企业自发地参与创新活动。

初审:钱一莹

审核:徐彩瑶

排版编辑:任 燕

文献推荐人:任 燕

参考文献:Miaomiao Tao, Stephen Poletti, Le Wen, Mingyue Selena Sheng,Modelling the role of industrial structure adjustment on China's energy efficiency: Insights from technology innovation, Journal of Cleaner Production, Volume 441, 2024, 140861, ISSN 0959-6526.

以上内容仅代表个人对文章的理解,详情请点击阅读原文。

推荐阅读

探索基于自然的生态文明解决方案,助力实现“双碳”战略目标,协同推进人与自然和谐共生与全体人民共同富裕的中国式现代化建设,让我们一起加油!