鲜食玉米分为甜玉米、鲜食糯玉米、甜加糯玉米、笋玉米四种,是营养型高效经济作物,已成为人们日常消费的重要果蔬品种,是目前极具竞争优势和发展潜力的新兴产业之一。鲜食玉米是指乳熟期采收、以青嫩果穗或籽粒作食用或加工的特殊玉米类型,根据中国农业行业标准 NY/T-523《专用籽粒玉米和鲜食玉米》,鲜食玉米分为甜玉米、鲜食糯玉米、甜加糯玉米、笋玉米四种,以品质评分(6小时内外观与蒸煮品质评分之和)定等分为三个等级,即一等≥90分,二等≥85分,三等≥80分。其中,甜玉米指籽粒在适宜采收期可溶性糖含量≥6.0%的甜质型玉米,也称水果玉米;鲜食糯玉米指适宜采收期的鲜糯玉米穗,同一果穗上单纯存在糯籽粒,干基籽粒淀粉中直链淀粉含量≤5.0%;甜加糯玉米指适宜采收期的鲜糯玉米穗,同一果穗上同时存在以糯为主的甜和糯两种类型籽粒,干基籽粒淀粉中直链淀粉含量≤10.0%;笋玉米指以鲜嫩玉米幼穗(抽丝前后采收、未授粉状态,形似竹笋)为食用部分的一类玉米。

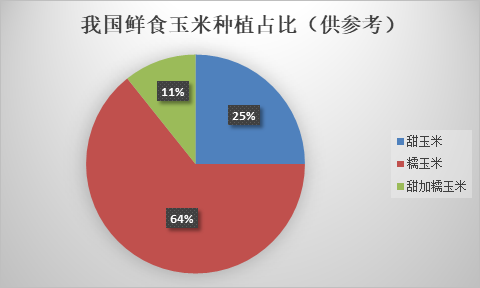

鲜食玉米栽培简便、效益显著,是营养型高效经济作物。农业农村部发布的《“十四五”全国种植业发展规划》提出,到2025年玉米播种面积要扩大到6.3亿亩以上,适当发展鲜食玉米,鲜食玉米面积稳定在2000万亩以上,优化品种结构,适应居民消费升级的需要,为居民提供营养健康的膳食纤维和果蔬。果穗蒸煮后不仅色泽晶莹剔透、香气扑鼻,而且营养丰富口感好,籽粒中富含糖分、脂肪、蛋白质、粗纤维以及人体所需的氨基酸,还含有多种维生素和钙、镁、铁、锌等成分。随着人们生活水平的提高和膳食结构的变化,鲜食玉米已成为人们日常消费的重要果蔬品种,是目前极具竞争优势和发展潜力的新兴产业之一,是农业供给侧结构性改革和一二三产业融合发展的新方向,可满足广大城乡居民高品质、多元化的生活需求,推动农业高质量发展。国外大多数国家以甜玉米作为鲜食玉米,市场需求量较大,种植广泛。目前全球甜玉米常年种植面积2000多万亩,总产量1500万吨以上,主要产销地为美国、加拿大、欧洲、中国和日本等。其中,美国是世界上最大的甜玉米生产国和消费国,种植面积约为500万亩。我国鲜食玉米在过去20年间增长10多倍,由2003年的200万亩种植面积,发展到今天种植面积已超过2500万亩,远高于美国以及其他国家,成为全球最大。甜玉米起源于美洲大陆,20世纪50年代引入我国,进行甜玉米育种研究;鲜食糯玉米起源于我国西南地区,20世纪70年代才开始糯玉米育种;甜加糯玉米是20世纪90年代我国自主创新选育的一种新型鲜食玉米类型。我国鲜食玉米在早期形成了“南甜北糯”的种植和产业格局,但随着甜加糯玉米、高端甜玉米等新品种不断研发,呈现出甜、糯、甜加糯三足鼎立新局面,形成以糯玉米为主,甜玉米为辅,甜加糯为新增长点的发展态势。近年来,还形成了环绕大城市的生产消费中心,如京津冀、长三角、珠三角等。

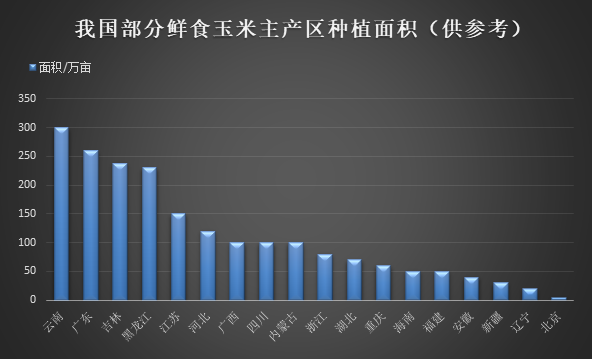

我国鲜食玉米种植广泛,主要分布在东北三省、京津冀、甘肃、江浙沪、四川、重庆、贵州、云南、广西和广东等地;云南、广东、广西、四川等是南方种植大省;浙江、江苏、湖北等是中部主要种植省份,黑龙江、吉林是北方种植大省。根据近期各地权威媒体发布的数据,经测算整理出部分主要产区的种植情况如下图(仅供参考)。其中,北京鲜食玉米种植面积不大(约为5万亩),但是全国鲜食玉米科研育种创新高地,集聚了中国农业科学院、中国农业大学、北京市农林科学院等国内一流的鲜食玉米育种团队和多家头部企业,近年来通过种质创新与新品种选育促进产业高质量发展。

鲜食玉米本身具备丰富营养,它被誉为“黄金谷物”,属于全谷物范畴,并兼具粮、果、蔬三类食物特性,营养价值已获得广泛认可。我国鲜食玉米产品类型多样化,鲜售、加工各具优势,是重要出口创汇产品和工业原料。通过果穗鲜售、多种加工品并存,产品已销售至全球50多个国家和地区。我国鲜食玉米加工以糯玉米为主,产品主要为速冻糯玉米穗、真空糯玉米穗、速冻甜玉米籽粒和甜玉米籽粒罐头等,加工企业主要分布在北方,河北省唐山、秦皇岛、张家口,黑龙江省绥化,山西省忻州等地是鲜食玉米加工企业集中区。就目前产业全链条来看,产品质量管控与分选、冷链物流、精深加工仍是鲜食玉米产业的薄弱环节。近五年来, 我国鲜食玉米产业蓬勃发展, 鲜食玉米新品种也渐次进入市场, 消费需求旺盛。产业的良性发展需要一系列政策标准的支撑,当前各地政府对于鲜食玉米这一新兴产业的支持力度极大。当地政府不仅支持鲜食玉米企业的发展,而且主办地方以及全国鲜食玉米大会,为产业内交流和合作提供了平台。标准的制定能够规范产业发展, 为产品质量把关,目前我国鲜食玉米标准中体量最大的就是地方标准, 现行的几十部鲜食玉米地方标准涵盖鲜食玉米的概念性标准、各类技术规程、质量分级标准、专有检验检测标准以及良好农业规范五个方面。就目前状况来看,我国鲜食玉米标准体系的框架已经建立,但仍存在技术规程标准重复、品质分级标准不完善、感官评价标准混乱、甜糯玉米和笋玉米标准缺失、标准体系结构不合理及营养品质评价标准空白等一系列问题,极大阻碍我国鲜食玉米产业的发展,还需进一步完善。[1]薛万新,赵秋菊,钱海忠. 中国甜玉米产业现状与发展对策[J]. 中国蔬菜,2023,(08):14-22.[2]李紫琪,古艳婷,郭燕枝,任明英,韩娟. 我国鲜食玉米标准体系及营养标准研究[J]. 食品安全质量检测学报,2022,13(18):5964-5973.[3]徐丽,赵久然,卢柏山,史亚兴,樊艳丽. 我国鲜食玉米种业现状及发展趋势[J]. 中国种业,2020,(10):14-18.[4]姚文华,韩学莉,汪燕芬,谭静,徐春霞,陈洪梅,番兴明. 我国甜玉米育种研究现状与发展对策[J]. 中国农业科技导报,2011,13(02):1-8.[5]胡建广,王子明,李余良,刘建华. 我国甜玉米育种研究概况与发展方向[J]. 玉米科学,2004,(01):12-15.

来自:农业农村部规划设计研究院农产品加工工程研究所粮油加工研究室农业农村部规划设计研究院农产品加工工程研究所粮油加工研究室以满足国家粮食安全重大战略需求为指引,以粮油产后处理和加工共性关键技术与装备攻关为重点,通过系统深入地开展应用基础和应用技术研究,创新粮油产后储藏与品质调控技术、烘储一体化工程技术、种子精细选别技术、特色粮油食品加工技术等,为粮油产后减损保质、提质增效提供科技支撑,取得了一系列在国内外具有广泛影响的创新性成果,包括粮食烘储中心、规模化种子加工中心以及棉籽泡沫酸脱绒成套技术与设备、农作物(种子)斜床式换向通风烘干加工生产线、玉米种子规模化加工技术装备集成与产业化应用等成果。主持完成的“十三五”国家重点研发计划课题”粮食产后‘全程不落地’收储模式及适配技术参数研究(2017YFD0401401)”,在引导粮食产后机械化、高效化“全程不落地”收储、减损保质、提质增效方面取得重要成果。

联系人:谢奇珍

电话:010-59197326

邮箱:xqizhen@sina.com