йҡҸзқҖиҖҒйҫ„еҢ–иҝӣзЁӢзҡ„еҠ еҝ«е’Ңз–ҫз—…е№ҙиҪ»еҢ–и¶ӢеҠҝеҜјиҮҙиҜҠз–—йңҖжұӮдёҚж–ӯеўһеҠ пјҢдәәеқҮеҢ»з–—дҝқеҒҘж”ҜеҮәдёҚж–ӯеўһеҠ пјҢдёӯеӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°еёӮеңәе·Іи·Ёе…ҘдёҮдәҝ规模гҖӮ

еӣҪдә§йҫҷеӨҙдјҒдёҡжҢҒз»ӯжҺЁиҝӣеӣҪдә§жӣҝд»Је·ҘдҪңпјҢжү“з ҙдәҶеҢ»з–—еҪұеғҸи®ҫеӨҮпјҢй«ҳеҖјеҢ»з”ЁиҖ—жқҗе’ҢдҪ“еӨ–иҜҠж–ӯзӯүиҜёеӨҡйўҶеҹҹзҡ„жө·еӨ–еһ„ж–ӯпјҢдёҖдәӣжҲҗзҶҹзҡ„жҲҗе“ҒжӯЈеҠ еҝ«е…ЁзҗғеҢ–иҝӣзЁӢ并全方дҪҚеҸӮдёҺеӣҪйҷ…з«һдәүгҖӮ

еҢ»з–—еҷЁжў°дә§е“ҒеҲҶзұ»

еҢ»з–—еҷЁжў°жҢҮзӣҙжҺҘжҲ–й—ҙжҺҘз”ЁдәҺдәәдҪ“зҡ„д»ӘеҷЁгҖҒи®ҫеӨҮгҖҒеҷЁе…·гҖҒдҪ“еӨ–иҜҠж–ӯиҜ•еүӮеҸҠж ЎеҮҶзү©гҖҒжқҗж–ҷд»ҘеҸҠе…¶д»–зұ»дјјжҲ–иҖ…зӣёе…ізҡ„зү©е“ҒпјҢд№ҹеҢ…жӢ¬жүҖйңҖиҰҒзҡ„и®Ўз®—жңәиҪҜ件гҖӮ

еҢ»з–—еҷЁжў°з”ұи®ҫеӨҮдёҺиҖ—жқҗдёӨйғЁеҲҶз»„жҲҗпјҢжҢүе…¶дҪҝз”Ёзӣ®зҡ„еҸҠдә§е“ҒжҖ§иғҪе…·дҪ“еҸҜд»ҘеҲ’еҲҶдёәеҢ»з–—и®ҫеӨҮпјҢй«ҳеҖјиҖ—жқҗпјҢдҪҺеҖјиҖ—жқҗпјҢдҪ“еӨ–иҜҠж–ӯеҸҠе…¶д»–еӨ§зұ»гҖӮ

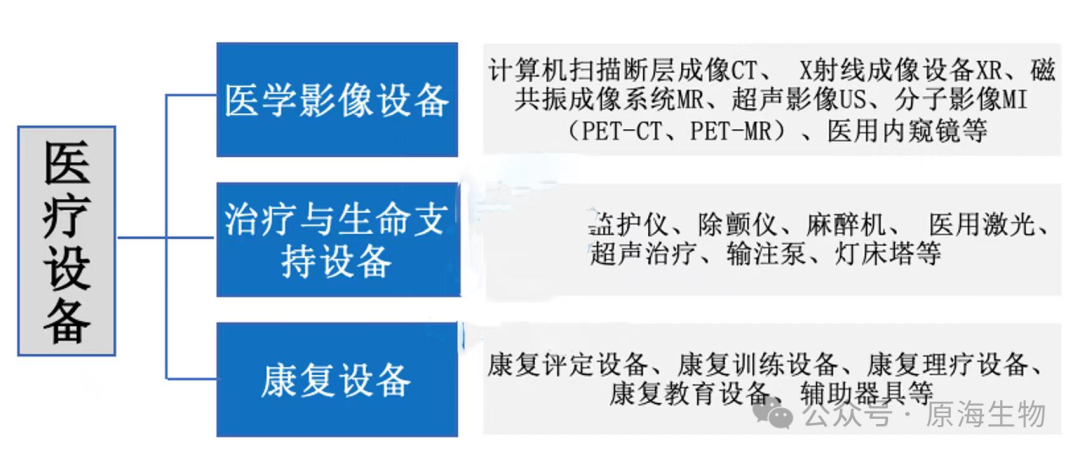

еҢ»з–—и®ҫеӨҮжҳҜжҢҮеҢ»еӯҰеҪұеғҸи®ҫеӨҮпјҢжІ»з–—еҸҠз”ҹе‘Ҫж”ҜжҢҒи®ҫеӨҮпјҢеә·еӨҚи®ҫеӨҮд»ҘеҸҠе…¶д»–иҜҠж–ӯпјҢжІ»з–—жҲ–иҖ…иҫ…еҠ©иҜҠз–—зұ»зҡ„дә§е“ҒгҖӮжҜҸдёҖзұ»еҲ«зҡ„д»ЈиЎЁжҖ§дә§е“Ғжңүд»ҘдёӢеҮ з§Қпјҡ

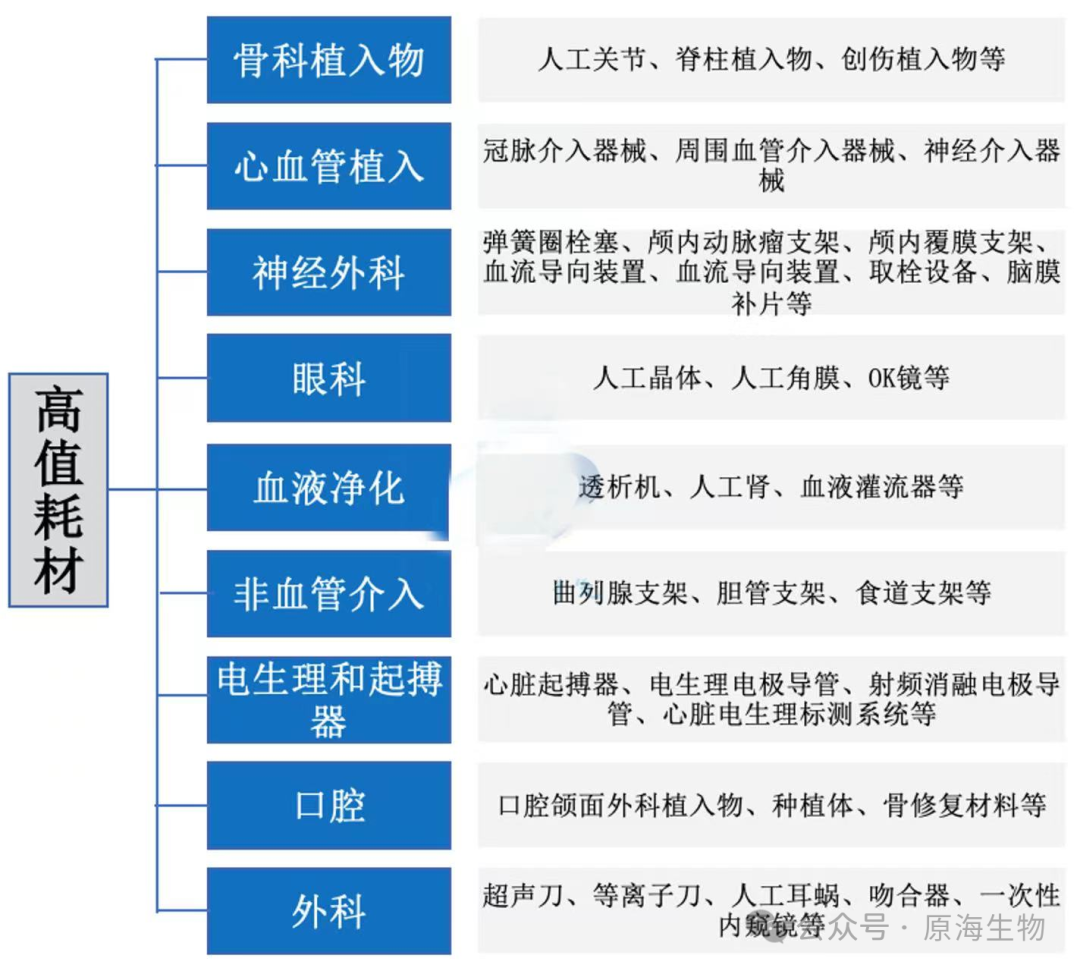

иҖ—жқҗжҳҜжҢҮеә”з”ЁдәҺиҜҠж–ӯпјҢжІ»з–—пјҢдҝқеҒҘе’Ңеә·еӨҚзҡ„ж¶ҲиҖ—жҖ§еҷЁд»¶пјҢй«ҳеҖјиҖ—жқҗдёӯжҠҖжңҜеҗ«йҮҸиҫғй«ҳпјҢдә§е“Ғд»·ж јиҫғжҳӮиҙөпјҢд»ҘжӨҚпјҲд»Ӣпјүе…ҘжҖ§йӘЁз§‘е’ҢеҝғиЎҖз®Ўдёәдё»гҖҒзҘһз»ҸеӨ–科еҷЁжў°пјҢеҸҠзңјз§‘пјҢеҝғи„Ҹз”өз”ҹзҗҶпјҢеҸЈи…”е’ҢеҮҖеҢ–зұ»еҷЁжў°гҖӮ

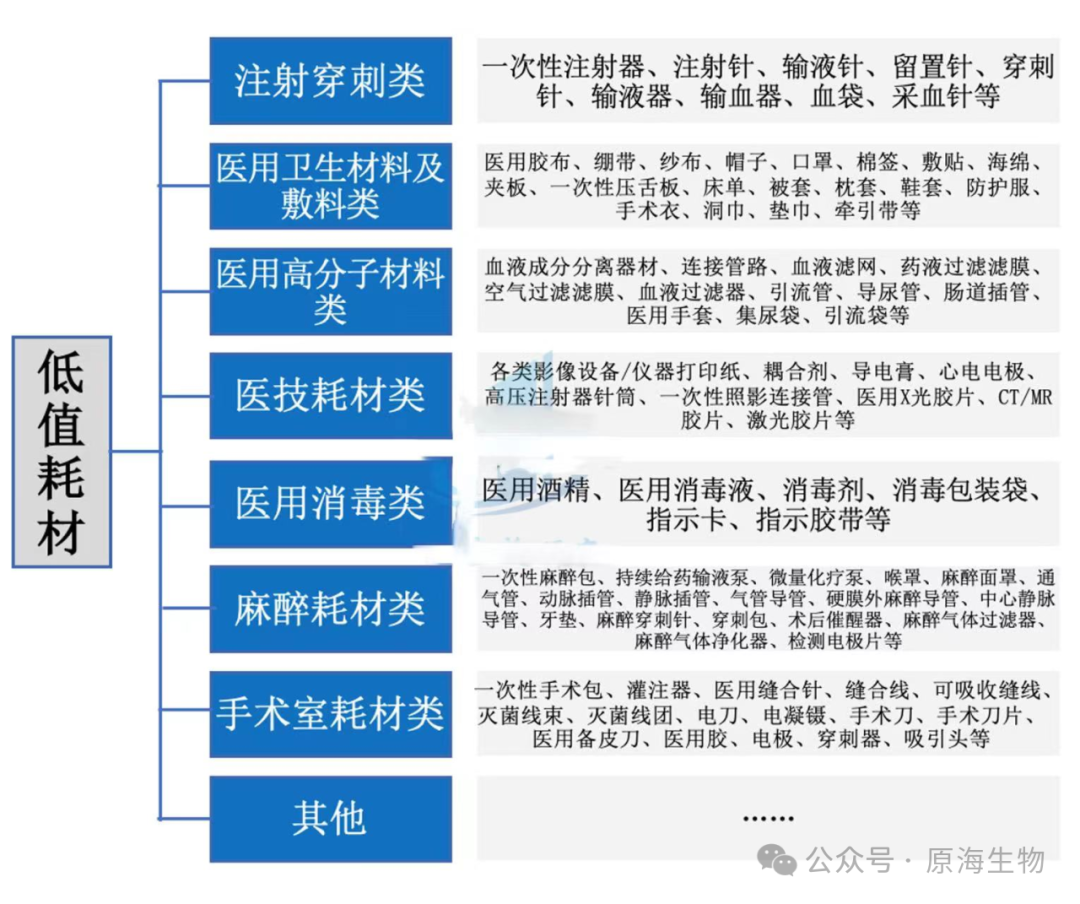

дҪҺеҖјеҢ»з”ЁиҖ—жқҗдёәдёҙеәҠеӨҡеӯҰ科е№ҝжіӣдҪҝз”Ёзҡ„дҪҺеҖјдёҖж¬ЎжҖ§дҪҝз”ЁеҢ»з”Ёжқҗж–ҷгҖӮ

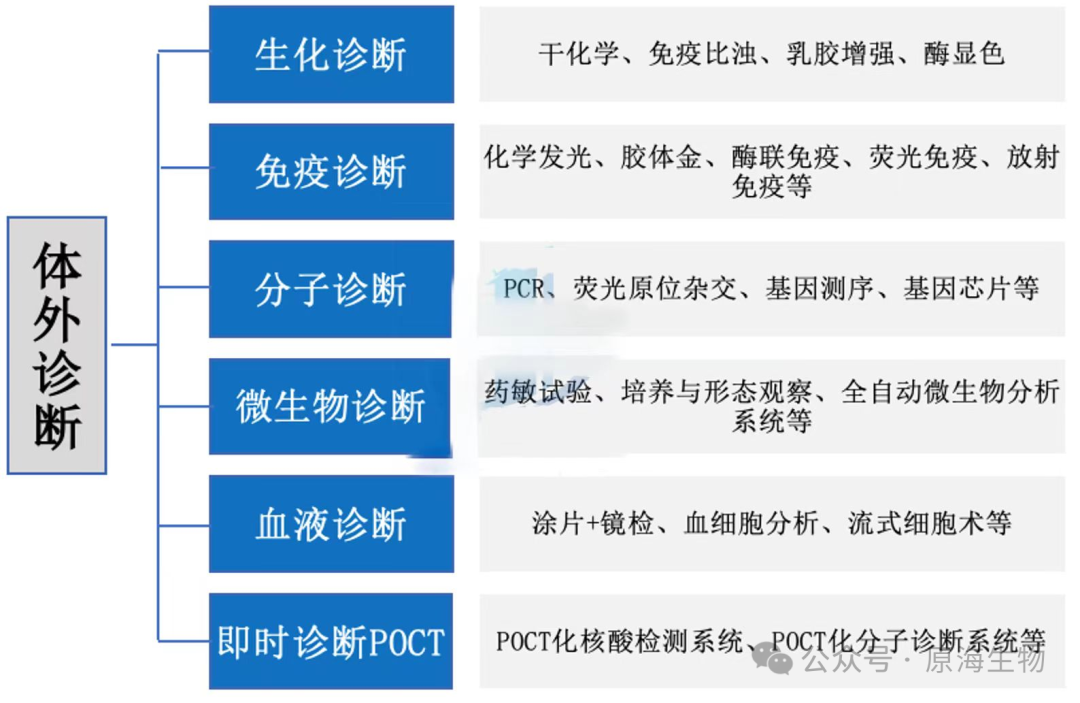

дҪ“еӨ–иҜҠж–ӯпјҲIVDпјүжіӣжҢҮз”ЁдәҺдәәдҪ“д№ӢеӨ–пјҢеҜ№дәәдҪ“ж ·жң¬пјҲиЎҖж¶ІгҖҒдҪ“ж¶ІгҖҒз»„з»ҮзӯүпјүиҝӣиЎҢжЈҖжөӢпјҢйҖҡиҝҮIVDиҜ•еүӮдёҺдәәдҪ“ж ·жң¬д№Ӣй—ҙзҡ„еҸҚеә”иҺ·еҸ–дёҙеәҠиҜҠж–ӯдҝЎжҒҜпјҢиҜҠж–ӯз–ҫз—…жҲ–иә«дҪ“еҠҹиғҪзҡ„и®ҫеӨҮе’ҢиҖ—жқҗгҖӮ

дҪ“еӨ–иҜҠж–ӯжҳҜеҹәдәҺжЈҖжөӢеҺҹзҗҶгҖҒж–№жі•е’ҢжЈҖжөӢзҺҜеўғжқЎд»¶жқҘиҝӣиЎҢзҡ„пјҢдё»иҰҒж¶өзӣ–дәҶз”ҹеҢ–иҜҠж–ӯгҖҒе…Қз–«иҜҠж–ӯгҖҒеҲҶеӯҗиҜҠж–ӯгҖҒеҫ®з”ҹзү©иҜҠж–ӯгҖҒиЎҖж¶ІиҜҠж–ӯд»ҘеҸҠзҺ°еңәеҚіж—¶жЈҖжөӢпјҲPOCTпјүзӯүеӨҡдёӘйўҶеҹҹгҖӮ

жҢүз…§еӣҪ家зӣ‘з®ЎйЈҺйҷ©зЁӢеәҰеҲҶзұ»

еҢ»з–—еҷЁжў°еҸҜд»ҘеҲҶдёәIгҖҒIIгҖҒIIIдёүзұ»

第Iзұ»дёәйЈҺйҷ©зЁӢеәҰиҫғе°Ҹдё”е®һж–Ҫ常规管зҗҶиғҪзЎ®дҝқе…¶е®үе…ЁжҖ§е’Ңжңүж•ҲжҖ§зҡ„еҢ»з–—еҷЁжў°гҖӮ

第IIзұ»дёәйЈҺйҷ©дёӯзӯүпјҢйңҖдёҘж јжҺ§еҲ¶з®ЎзҗҶжүҚиғҪзЎ®дҝқе®үе…Ёжңүж•ҲеҢ»з–—еҷЁжў°гҖӮ

第IIIзұ»дёәйЈҺйҷ©й«ҳпјҢйңҖйҖҡиҝҮзү№ж®ҠжҺӘж–ҪиҝӣиЎҢдёҘж јзҡ„жҺ§еҲ¶з®ЎзҗҶпјҢжүҚиғҪзЎ®дҝқе®үе…Ёжңүж•Ҳзҡ„еҢ»з–—еҷЁжў°гҖӮ

еҢ»з–—еҷЁжў°еёӮеңә规模

еңЁдё–з•ҢиҢғеӣҙеҶ…пјҢйҡҸзқҖз»ҸжөҺж°ҙе№ізҡ„жҸҗеҚҮд»ҘеҸҠдәә们еҢ»з–—дҝқеҒҘж„ҸиҜҶзҡ„еҠ ејәпјҢдё–з•ҢдәәеҸЈиҖҒйҫ„еҢ–йҖҹеәҰдёҚж–ӯеҠ еҝ«пјҢдәә们еҜ№з”ҹе‘ҪеҒҘеә·зҡ„йңҖжұӮж—ҘзӣҠжү©еӨ§пјҢеҢ»з–—ж”ҜеҮәд№ҹеңЁйҖҗе№ҙеўһеҠ пјҢеҢ»з–—еҷЁжў°иЎҢдёҡзҡ„еёӮеңәд№ҹеңЁзЁіжӯҘжү©еӨ§гҖӮ

ж №жҚ®EshareеҢ»жў°жұҮж•°жҚ®,2022е№ҙе…ЁзҗғеҢ»з–—еҷЁжў°еёӮеңә规模дёә5528дәҝзҫҺе…ғпјҢеҗҢжҜ”еўһй•ҝ5.9%гҖӮ

жҲ‘еӣҪе·Із»ҸжҲҗдёәдё–з•ҢеҢ»з–—еҷЁжў°еёӮеңәзҡ„第дәҢеӨ§еӣҪгҖӮжҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°еёӮеңә规模зәҰеҚ е…Ёзҗғ1/4гҖҒд»…ж¬ЎдәҺзҫҺеӣҪпјҲ31%пјүгҖӮ

дҫқжҚ®еј—иӢҘж–Ҝзү№жІҷеҲ©ж–ҮжҸҗдҫӣзҡ„иө„ж–ҷпјҢйў„жөӢ2022е№ҙжҲ‘еӣҪзҡ„еҢ»з–—еҷЁжў°еёӮеңәе°ҶиҫҫеҲ°еӨ§зәҰ9600дәҝе…ғзҡ„规模пјҢиҖҢ2015-2022е№ҙзҡ„еӨҚеҗҲеўһй•ҝзҺҮеӨ§зәҰдёә17.5%пјҢиҝҷдёҖеўһй•ҝйҖҹеәҰжҳҺжҳҫи¶…иҝҮдәҶе…Ёзҗғе№іеқҮж°ҙе№іпјӣжҚ®йў„жөӢпјҢеҲ°2025е№ҙпјҢжҲ‘еӣҪзҡ„еҢ»з–—еҷЁжў°еёӮеңә规模еҸҜиғҪдјҡи§ҰеҸҠ1.24дёҮдәҝе…ғпјҢиҖҢеңЁ2021-2025е№ҙжңҹй—ҙпјҢеӨҚеҗҲеўһй•ҝзҺҮйў„и®Ўдёә10.2%пјӣеҲ°2032е№ҙпјҢйў„и®Ўеўһй•ҝзҺҮе°ҶиҫҫеҲ°1.82дёҮдәҝе…ғпјҢиҖҢ2025-2032е№ҙзҡ„еӨҚеҗҲеўһй•ҝзҺҮдёә5.6%гҖӮВ

д»Һдё»иҰҒйўҶеҹҹ规模зңӢпјҢж №жҚ®EshareеҢ»жў°жұҮж•°жҚ®з»ҹи®Ўпјҡ

2022е№ҙпјҢеңЁжҲ‘еӣҪзҡ„еҢ»з–—еҷЁжў°еёӮеңәдёӯпјҢеҢ»з”Ёи®ҫеӨҮгҖҒ家用еҢ»з–—еҷЁжў°гҖҒй«ҳд»·еҢ»з”ЁиҖ—жқҗгҖҒдҪҺд»·еҢ»з”ЁиҖ—жқҗд»ҘеҸҠдҪ“еӨ–иҜҠж–ӯзҡ„еҚ жҜ”еҲҶеҲ«иҫҫеҲ°дәҶ39%гҖҒ21%гҖҒ15%гҖҒ12%е’Ң12%гҖӮВ

жҲ‘еӣҪе·ІжҲҗдёәеҢ»з–—еҷЁжў°зҡ„йҮҚиҰҒеҮәеҸЈеӣҪ

ж–°еҶ з–«жғ…дёӢпјҢжҲ‘еӣҪе·ІжҲҗдёәдё–з•ҢйҳІз–«дә§е“Ғз”ҹдә§еӨ§еӣҪпјҢеӣҪдә§зӣ‘жҠӨд»ӘпјҢе‘јеҗёжңәпјҢиҜҠж–ӯиҜ•еүӮпјҢ家用еҷЁжў°е’ҢйҳІжҠӨиҖ—жқҗеңЁжө·еӨ–й”ҖйҮҸеӨ§еўһпјҢйҡҸеҗҺпјҢе…ЁзҗғйҳІз–«дә§е“Ғи®ўеҚ•йҮҸеҮәзҺ°ж–ӯеҙ–ејҸдёӢж»‘пјҢз”ұжӯӨеҜјиҮҙ2020-2022е№ҙй—ҙеҢ»з–—еҷЁжў°зҡ„еҮәеҸЈжғ…еҶөжҡҙж¶Ёжҡҙи·ҢгҖӮ

ж №жҚ®дёӯеӣҪжө·е…ізҡ„ж•°жҚ®ж•ҙзҗҶпјҢдёӯеӣҪеҢ»еӯҰиЈ…еӨҮеҚҸдјҡжҢҮеҮә,2023е№ҙдёҠеҚҠе№ҙпјҢжҲ‘еӣҪзҡ„еҢ»з–—еҷЁжў°еҮәеҸЈжҖ»йўқдёә236.32дәҝзҫҺе…ғпјҢдёҺеҺ»е№ҙеҗҢжңҹзӣёжҜ”дёӢйҷҚдәҶ31%пјҢдҪҶдёҺ2019е№ҙеҗҢжңҹзӣёжҜ”пјҢд»ҚжңүжҳҺжҳҫзҡ„еўһй•ҝи¶ӢеҠҝгҖӮж¶ҲйҷӨз”ұз–«жғ…еӣ зҙ еј•еҸ‘зҡ„иҙёжҳ“жіўеҠЁеҗҺпјҢжҲ‘еӣҪзҡ„еҢ»з–—еҷЁжў°еҮәеҸЈе’ҢеӣҪйҷ…еҢ–жӯҘдјҗзӣёиҫғдәҺз–«жғ…зҲҶеҸ‘еүҚжңүдәҶжҳҺжҳҫзҡ„еҠ йҖҹпјҢзӣ®еүҚеҢ»з–—еҷЁжў°еңЁеҢ»з–—дә§е“ҒеҮәеҸЈдёӯзҡ„еҚ жҜ”е·Із»ҸиҫҫеҲ°дәҶ45%гҖӮ

е°ұеҮәеҸЈдә§е“Ғзұ»еҲ«иҖҢиЁҖпјҢдҪҺеҖјиҖ—жқҗеҚ дё»еҜјең°дҪҚпјҢиҖҢеҢ»з–—и®ҫеӨҮпјҢй«ҳеҖјиҖ—жқҗе’ҢдҪ“еӨ–иҜҠж–ӯзӯүж–№йқўзҡ„еҮәеҸЈеҲҷзЁідёӯжңүеҚҮпјҢ并еҮәзҺ°дәҶдёҖжү№еҮәеҸЈйӘЁе№ІдјҒдёҡгҖӮйҡҸзқҖжҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°еңЁе…Ёзҗғд»·еҖјй“ҫдёӯең°дҪҚзҡ„дёҚж–ӯдёҠеҚҮпјҢеҮәеҸЈз»“жһ„дјҡйҖҗжӯҘиҪ¬з§»еҲ°й«ҳд»·еҖјйўҶеҹҹгҖӮ

еёӮеңәеўһй•ҝеҠЁеҠӣ

В иҖҒйҫ„еҢ–еёҰеҠЁеҚ«з”ҹеҒҘеә·йңҖжұӮжҢҒз»ӯеўһй•ҝ

21дё–зәӘеҲқжңҹе°ҶжҳҜжҲ‘еӣҪдәәеҸЈиҖҒйҫ„еҢ–еўһй•ҝжңҖеҝ«зҡ„йҳ¶ж®өпјҢдјҙйҡҸзқҖ20дё–зәӘдёӯеҸ¶еҮәз”ҹзҡ„й«ҳеі°дәәеҸЈзӣёз»§жӯҘе…ҘиҖҒе№ҙпјҢжҚ®йў„жөӢпјҢеҲ°2040е№ҙ,65еІҒеҸҠд»ҘдёҠзҡ„иҖҒе№ҙзҫӨдҪ“еңЁжҖ»дәәеҸЈдёӯзҡ„еҚ жҜ”йў„и®Ўе°ҶдёҠеҚҮиҮі22%гҖӮ

иҖҒе№ҙдәәеҸЈй«ҳйҫ„еҢ–еҖҫеҗ‘и¶ҠжқҘи¶ҠжҳҫзқҖ,80еІҒд»ҘдёҠй«ҳйҫ„иҖҒдәәжӯЈд»ҘйҖҗе№ҙй«ҳеўһй•ҝгҖӮиҖҒйҫ„еҢ–еҠ еҝ«дёӢиӮҝзҳӨпјҢзі–е°ҝз—…пјҢеҝғи„Ҹз—…пјҢй«ҳиЎҖеҺӢпјҢи„‘иЎҖз®Ўз—…пјҢзҘһз»Ҹзі»з»ҹз–ҫз—…еҸҠе…¶д»–ж…ўжҖ§з—…е’ҢйӘЁз§‘з–ҫз—…зҡ„еҸ‘з—…зҺҮжҳҺжҳҫдёҠеҚҮгҖӮ

В жҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҚ«з”ҹж”ҜеҮәйҖҗе№ҙеўһеҠ

д»Һ2012е№ҙеҲ°2022е№ҙпјҢжҲ‘еӣҪзҡ„еҚ«з”ҹжҖ»ејҖй”ҖеңЁGDPдёӯзҡ„еҚ жҜ”д»Һ5.2%дёҠеҚҮеҲ°дәҶ7.0%гҖӮеңЁж–°еҶ з–«жғ…зҲҶеҸ‘еүҚзҡ„2019е№ҙпјҢжҲ‘еӣҪзҡ„еҚ«з”ҹжҖ»ејҖй”ҖеҚ GDPзҡ„6.7%пјҢдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢиҖҒйҫ„еҢ–зЁӢеәҰиҫғй«ҳзҡ„еҸ‘иҫҫеӣҪ家пјҢдҫӢеҰӮзҫҺеӣҪгҖҒз‘һеЈ«гҖҒеҫ·еӣҪгҖҒжі•еӣҪгҖҒж—Ҙжң¬е’Ңз‘һе…ёпјҢйғҪжңүжүҖеўһеҠ гҖҒеҠ жӢҝеӨ§е’ҢиӢұеӣҪзҡ„ж•°жҚ®еҲҶеҲ«жҳҜ17.0%гҖҒ12.1%гҖҒ11.7%гҖҒ11.2%гҖҒ11.1%гҖҒ10.9%гҖҒ10.8%гҖҒ10.3%пјҢиҝҷдёҖжҜ”дҫӢжҳҜжҲ‘еӣҪзҡ„1.5еҖҚеҲ°2.5еҖҚгҖӮ

йҡҸзқҖиҖҒйҫ„еҢ–зЁӢеәҰдёҚж–ӯеҠ ж·ұпјҢжҲ‘еӣҪеҢ»з–—ж”ҜеҮәзҡ„规模еҸҠеҚ GDPжҜ”йҮҚиҝҳе°ҶжҢҒз»ӯеўһй•ҝгҖӮ

В жҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҚ«з”ҹж”ҜеҮәйҖҗе№ҙеўһеҠ

еңЁ2019е№ҙпјҢжҲ‘еӣҪ规模иҫғеӨ§зҡ„еҢ»иҚҜе·ҘдёҡдёӯпјҢеҢ»иҚҜеҲ¶йҖ дёҺеҢ»з–—еҷЁжў°и§„жЁЎиҫғеӨ§зҡ„дјҒдёҡзҡ„иҗҘдёҡ收е…ҘжҜ”дҫӢдёә4.65:1,иҖҢе…¶еёӮеңә规模зҡ„жҜ”дҫӢеӨ§зәҰжҳҜ2.9:1,иҝҷдёҖжҜ”дҫӢжҳҺжҳҫй«ҳдәҺжө·еӨ–еҸ‘иҫҫеӣҪ家зҡ„иҚҜжў°1:1зҡ„规模еҲҶеёғгҖӮ

иҝ‘е№ҙжқҘеӣҪ家еҜ№иҚҜеҚ жҜ”иҝӣиЎҢиҖғж ёжқҘжҺ§еҲ¶жҲҗжң¬пјҢиҝҷеңЁе®ўи§ӮдёҠдёәдҝғиҝӣеҷЁжў°пјҢиҖ—жқҗж¶Ҳиҙ№е’ҢеҢ»иҚҜж¶Ҳиҙ№еқҮиЎЎеҸ‘еұ•еҒҡеҮәиҙЎзҢ®гҖӮ

В еӣҪ家ж”ҝзӯ–дҪ“зі»йҖҗжӯҘе®Ңе–„пјҢеҲӣйҖ еҸ‘еұ•зҺҜеўғгҖӮ

вҖңеҚҒдёүдә”вҖқд»ҘжқҘпјҢжҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°дә§дёҡж”ҜжҢҒдҪ“зі»йҖҗжӯҘе®Ңе–„пјҢиҰҶзӣ–еҲӣж–°з ”еҸ‘гҖҒе®Ўжү№дёҠеёӮгҖҒжөҒйҖҡж”Ҝд»ҳзӯүе…Ёз”ҹе‘Ҫе‘ЁжңҹгҖӮ

и®ёеӨҡеӣҪ家规еҲ’йғҪејәи°ғиҰҒж”ҜжҢҒдҝғиҝӣеҢ»з–—еҷЁжў°е…ій”®йӣ¶йғЁд»¶е’Ңжқҗж–ҷзҡ„йҮҚеӨ§зӘҒз ҙпјҢеҢ…жӢ¬гҖҠеҲӣж–°еҢ»з–—еҷЁжў°зү№еҲ«е®ЎжҹҘзЁӢеәҸгҖӢеңЁеҶ…зҡ„е®ЎиҜ„е®Ўжү№е’Ңзӣ‘зқЈз®ЎзҗҶж”ҝзӯ–д№ҹеҜ№еҲӣж–°еҢ»з–—еҷЁжў°зҡ„еҠ йҖҹдёҠеёӮз»ҷдәҲдәҶж”ҜжҢҒгҖӮ

ж №жҚ®дёӯеӣҪиҚҜе“Ғзӣ‘зқЈз®ЎзҗҶз ”з©¶дјҡз ”еҲӣзҡ„гҖҠдёӯеӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°иЎҢдёҡеҸ‘еұ•жҠҘе‘ҠпјҲ2023пјүгҖӢ,2022е№ҙпјҢеӣҪ家иҚҜзӣ‘еұҖеҢ»з–—еҷЁжў°е®Ўз»“д»»еҠЎжҢүж—¶йҷҗе®ҢжҲҗзҺҮдҝқжҢҒеңЁ99%д»ҘдёҠпјҢе…ұжү№еҮҶдёҠеёӮеҲӣж–°еҢ»з–—еҷЁжў°55дёӘгҖӮ

еңЁеҢ»дҝқж”Ҝд»ҳдёҠпјҢдёҖдәӣең°еёӮеҜ№еҢ»дҝқж”Ҝд»ҳж–№ејҸиҝӣиЎҢдәҶиҝӣдёҖжӯҘж”№йқ©пјҢеҜ№еҢ»з–—еҷЁжў°DRG-DIPж”Ҝд»ҳд»ҘеӨ–зҡ„ж”Ҝд»ҳиҝӣиЎҢдәҶжҺўзҙўе’ҢеҲӣж–°гҖӮ

еӣҪеҶ…еҢ»з–—еҷЁжў°дә§дёҡж јеұҖ

жҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°з”ҹдә§дјҒдёҡ3дёҮеӨҡ家пјҢ

иҗҘ收超1.2дёҮдәҝе…ғ

ж №жҚ®еӣҪ家иҚҜзӣ‘еұҖгҖҠиҚҜе“Ғзӣ‘зқЈз®ЎзҗҶз»ҹи®Ўе№ҙеәҰж•°жҚ®пјҲ2022е№ҙпјүгҖӢд»ҘеҸҠгҖҠдёӯеӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°иЎҢдёҡеҸ‘еұ•жҠҘе‘ҠпјҲ2023пјүгҖӢпјҢжҲӘиҮі2022е№ҙеә•пјҢжҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°з”ҹдә§дјҒдёҡжҖ»ж•°иҫҫеҲ°32632家пјҢе…¶дёӯеӣҪ家гҖҒзңҒйҮҚзӮ№зӣ‘з®ЎдјҒдёҡж•°йҮҸеҲҶеҲ«дёә1273家гҖҒ2150家пјӣз”ҹдә§дјҒдёҡиҗҘдёҡ收е…ҘзәҰ12400дәҝе…ғпјҢжҜ”дёҠдёҖе№ҙеўһй•ҝзәҰ20%пјҢзәҰеҚ е…ЁзҗғеҢ»з–—еҷЁжў°еёӮеңәзҡ„27%гҖӮд»Һз”ҹдә§еӨҮжЎҲеҮӯиҜҒгҖҒи®ёеҸҜиҜҒжғ…еҶөзңӢпјҢдёҖзұ»еӨҮжЎҲеҮӯиҜҒж•°йҮҸ20640дёӘпјҢдәҢзұ»з”ҹдә§и®ёеҸҜиҜҒ14693дёӘпјҢдёүзұ»з”ҹдә§и®ёеҸҜиҜҒ2509дёӘгҖӮ

й•ҝдёүи§’гҖҒзҸ дёүи§’гҖҒзҺҜжёӨжө·

жҳҜжҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°з”ҹдә§дјҒдёҡдё»иҰҒйӣҶиҒҡеҢә

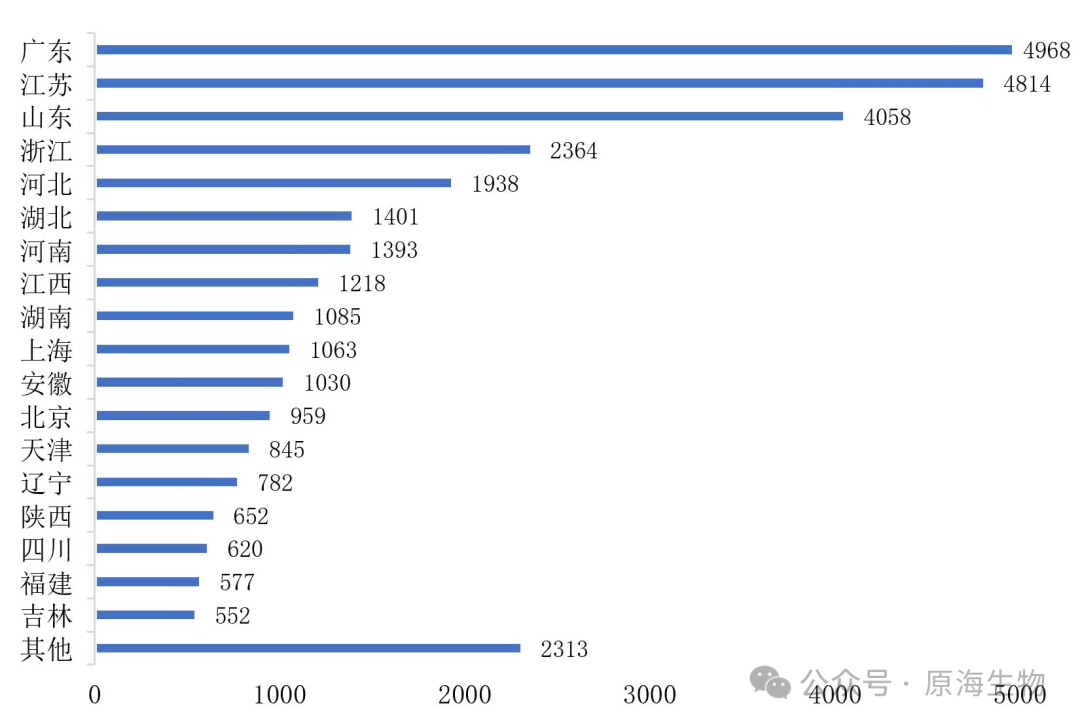

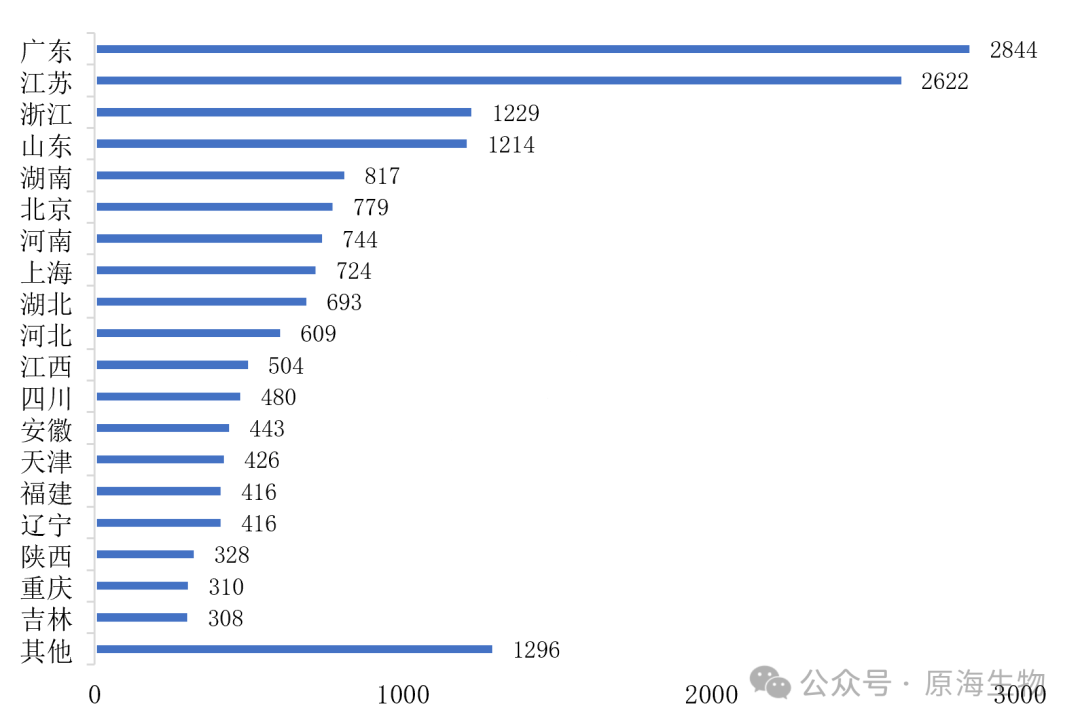

жҲӘжӯў2022е№ҙеә•пјҢй•ҝдёүи§’еӣӣзңҒеёӮеҢ»з–—еҷЁжў°з”ҹдә§дјҒдёҡ9271家пјҢеҚ е…ЁеӣҪжҜ”йҮҚдёә28.4%пјӣзҺҜжёӨжө·пјҲдә¬жҙҘеҶҖйІҒиҫҪпјүеҢ»з–—еҷЁжў°з”ҹдә§дјҒдёҡ8582家пјҢеҚ е…ЁеӣҪжҜ”йҮҚдёә26.3%пјӣе№ҝдёңзңҒеҢ»з–—еҷЁжў°з”ҹдә§дјҒдёҡ4968家пјҢдҪҚеҲ—е…ЁеӣҪеҗ„зңҒеёӮ第дёҖпјҢеҚ е…ЁеӣҪжҜ”йҮҚдёә15.2%гҖӮ

В дёүең°еҗҲи®ЎеҚ е…ЁеӣҪжҜ”йҮҚзәҰ70%

д»ҺдәҢдёүзұ»еҢ»з–—еҷЁжў°з”ҹдә§дјҒдёҡзҡ„еҲҶеёғжқҘзңӢпјҢй•ҝдёүи§’еҚ дјҒдёҡж•°йҮҸеҚ е…ЁеӣҪзҡ„29.2%пјҢзҺҜжёӨжө·гҖҒе№ҝдёңзңҒеҲҶеҲ«еҚ е…ЁеӣҪзҡ„20.0%гҖҒ16.5%пјҢдёүең°еҗҲи®ЎзәҰеҚ е…ЁеӣҪзҡ„2/3гҖӮд»Һдёүзұ»еҢ»з–—еҷЁжў°з”ҹдә§дјҒдёҡзҡ„еҲҶеёғжқҘзңӢпјҢй•ҝдёүи§’зәҰеҚ е…ЁеӣҪ40%пјҢе…·жңүжҳҫи‘—дјҳеҠҝгҖӮ

В жҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°иЎҢдёҡйӣҶдёӯеәҰиҫғдҪҺ

еҢ»з–—еҷЁжў°дә§дёҡиҢғеӣҙе№ҝгҖҒж¶үеҸҠйўҶеҹҹеӨҡгҖҒдә§е“Ғз§Қзұ»дё°еҜҢпјҢз”ҹдә§дјҒдёҡж•°йҮҸе‘ҲзҺ°йҖҗе№ҙдёҠеҚҮи¶ӢеҠҝпјҢдҪҶжҖ»дҪ“д»Ҙдёӯе°ҸеһӢдјҒдёҡдёәдё»пјҢ规дёҠдјҒдёҡж•°йҮҸдёҚи¶і3000家пјҢеҚ жҜ”дёҚеҲ°10%гҖӮ

В ж №жҚ®ж·ұеңіеёӮеҢ»з–—еҷЁжў°иЎҢдёҡеҚҸдјҡзҡ„ж•°жҚ®

2019-2021е№ҙпјҢе…ЁзҗғеҢ»з–—еҷЁжў°иҗҘ收еүҚ100зҡ„е…¬еҸёеҚ е…Ёзҗғж•ҙдҪ“еёӮеңәзҡ„жҜ”дҫӢеҲҶеҲ«дёә88.9%гҖҒ89.2%гҖҒ90.7%пјҢиҖҢеҗҢжңҹжҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°иҗҘ收еүҚ100зҡ„дёҠеёӮе…¬еҸёеҚ дёӯеӣҪж•ҙдҪ“еёӮеңәзҡ„жҜ”дҫӢд»…дёә20.9%гҖҒ19.0%гҖҒ20.0%гҖӮAиӮЎдёҠеёӮеҢ»з–—еҷЁжў°дјҒдёҡ123家пјҢ2022е№ҙеӣҪеҶ…иҗҘдёҡ收е…Ҙ2067.68дәҝе…ғпјҢеҚ жҜ”зәҰдёә16.7%пјҢжҺ’еҗҚеүҚ10зҡ„дјҒдёҡиҗҘ收жҖ»йўқзәҰ1300дәҝе…ғпјҢеҚ жҜ”зәҰдёә10.6%пјҢиЎҢдёҡйӣҶдёӯеәҰд»ҚжңүиҫғеӨ§жҸҗеҚҮз©әй—ҙгҖӮ

В жҲ‘еӣҪйҫҷеӨҙдјҒдёҡ规模и·қзҰ»еӣҪйҷ…е·ЁеӨҙе·®и·қжҳҺжҳҫ

еӣҪйҷ…еҢ»з–—еҷЁжў°е·ЁеӨҙзҫҺж•ҰеҠӣгҖҒйӣ…еҹ№гҖҒејәз”ҹгҖҒиҘҝй—ЁеӯҗеҢ»з–—зӯүе№ҙиҗҘдёҡ收е…ҘиҫҫеҲ°ж•°зҷҫдәҝзҫҺе…ғпјҢеӣҪеҶ…йҫҷеӨҙдјҒдёҡиҗҘ收еңЁ50дәҝзҫҺе…ғд»ҘдёӢгҖӮ

ж №жҚ®гҖҠ2023е№ҙе…ЁзҗғеҢ»з–—еҷЁжў°е…¬еҸёзҷҫејәжҰңгҖӢпјҢе…ЁзҗғзҷҫејәдјҒдёҡдёӯзҫҺеӣҪдјҒдёҡ54家пјҢ2022иҙўе№ҙеҗҲи®ЎиҗҘ收иҝ‘3000дәҝзҫҺе…ғпјҢеҚ е…ЁзҗғзҷҫејәдјҒдёҡиҗҘ收зҡ„2/3пјӣеҫ·еӣҪдјҒдёҡ7家пјҢеҗҲи®ЎиҗҘ收иҝ‘450дәҝзҫҺе…ғпјӣж—Ҙжң¬дјҒдёҡ15家пјҢеҗҲи®ЎиҗҘ收иҝ‘400дәҝзҫҺе…ғпјӣ其他欧жҙІдјҒдёҡ19家пјҢеҗҲи®ЎиҗҘ收зәҰ630дәҝзҫҺе…ғгҖӮжҲ‘еӣҪдјҒдёҡдёӯпјҢиҝҲз‘һеҢ»з–—гҖҒеҫ®еҲӣеҢ»з–—еҲҶеҲ«д»Ҙ45.1дәҝзҫҺе…ғгҖҒ8.4дәҝзҫҺе…ғзҡ„иҗҘ收пјҢдҪҚеҲ—第27дҪҚе’Ң第77дҪҚгҖӮ

зҫҺеӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°иҗҘ收жҺ’еҗҚеүҚ10дјҒдёҡзҡ„е№ҙиҗҘ收жҖ»йўқи¶…2000дәҝзҫҺе…ғпјҢжҺҘиҝ‘жҲ‘еӣҪAиӮЎиҗҘ收еүҚ10дјҒдёҡзҡ„10еҖҚгҖӮ

еӣҪдә§жӣҝд»ЈеҸҠй«ҳжҲҗй•ҝиөӣйҒ“

В жҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°еӣҪдә§жӣҝд»Јж°ҙе№ідёҚж–ӯжҸҗеҚҮ

еӣҪеҶ…еҢ»з–—еҷЁжў°дә§дёҡеҸ‘еұ•иҝӣе…Ҙж–°йҳ¶ж®өпјҢеӣҪдә§йҫҷеӨҙдјҒдёҡеңЁжҖ§иғҪгҖҒд»·ж јгҖҒжңҚеҠЎзӯүж–№йқўе·Іе…·жңүдёҖе®ҡдјҳеҠҝпјҢдјҙйҡҸзқҖжҺЁиҝӣйҮҮиҙӯеӣҪдә§д»ӘеҷЁгҖҒеҠ еҝ«йӣҶйҮҮй«ҳеҖјиҖ—жқҗпјҢе°ҶиҝӣдёҖжӯҘжү“з ҙжө·еӨ–еһ„ж–ӯпјҢжҸҗеҚҮеёӮеңәжё—йҖҸзҺҮе’ҢеҚ жңүзҺҮгҖӮ

йғЁеҲҶжҲҗзҶҹжҲҗе“ҒжӯЈеңЁеҠ йҖҹе…ЁзҗғеҢ–иҝӣзЁӢпјҢ

еҗ‘е…ЁзҗғдёҖжөҒж°ҙе№іиҝӣеҸ‘

ж №жҚ®зІӨејҖиҜҒеҲёжҠҘе‘ҠпјҢ2019е№ҙиҮі2023е№ҙ7жңҲпјҢжҲ‘еӣҪеҢ»з–—еҷЁжў°жӢӣжҠ•ж ҮйҮҮиҙӯдёӯпјҢиҫ“ж¶ІдҝЎжҒҜйҮҮйӣҶзі»з»ҹгҖҒеә·еӨҚи®ӯз»ғиҪҜ件гҖҒзЈҒз–—и®ҫеӨҮгҖҒеҢ»з”ЁеҗҠеЎ”зӯү111дёӘдёӯдҪҺз«ҜйўҶеҹҹдә§е“ҒеӣҪдә§е“ҒзүҢеҚ жңүзҺҮиҫҫеҲ°50%д»ҘдёҠпјҢеҹәжң¬е®һзҺ°еӣҪдә§жӣҝд»ЈгҖӮ

иө·жҗҸеҷЁгҖҒXе°„зәҝжңәгҖҒзЈҒе…ұжҢҜжҲҗеғҸзӯү68дёӘдёӯй«ҳз«ҜйўҶеҹҹдә§е“ҒеӣҪдә§е“ҒзүҢеҚ жңүзҺҮеӨ„дәҺ10%-50%еҢәй—ҙпјҢеӣҪдә§жӣҝд»Јиҝӣе…ҘеҚҡејҲжңҹгҖӮ

еҢ»з”Ёжҳҫеҫ®й•ңгҖҒXе°„зәҝжІ»з–—и®ҫеӨҮзӯү25дёӘй«ҳз«ҜйўҶеҹҹдә§е“ҒеӣҪдә§е“ҒзүҢеҚ жңүзҺҮ10%д»ҘдёӢпјҢжҳҜжңӘжқҘеӣҪдә§жӣҝд»Јзҡ„ж”»еқҡиөӣйҒ“гҖӮ

В еҢ»з–—и®ҫеӨҮеӣҪдә§жӣҝд»Ј

еҢ»еӯҰеҪұеғҸи®ҫеӨҮиҝ‘е№ҙжқҘеӣҪдә§еҢ–зҺҮе·Іжңүжҳҫи‘—еўһй•ҝпјҢDRеҹәжң¬е®һзҺ°еӣҪдә§жӣҝд»ЈпјҢи®Ўз®—жңәжү«жҸҸж–ӯеұӮжҲҗеғҸи®ҫеӨҮCTгҖҒзЈҒе…ұжҢҜжҲҗеғҸзі»з»ҹMRIгҖҒPET-CTеӣҪдә§еҢ–зҺҮеҲҶеҲ«иҫҫеҲ°52%гҖҒ38%гҖҒ41%пјҢи¶…еЈ°еҪұеғҸи®ҫеӨҮдҪҺз«ҜеӣҪдә§еҢ–еҹәжң¬е®ҢжҲҗгҖҒй«ҳз«ҜеӨ„дәҺиө·жӯҘйҳ¶ж®өпјҢд№іи…әжңәгҖҒиЎҖз®ЎйҖ еҪұXе°„зәҝжҲҗеғҸзі»з»ҹDSAеӣҪдә§еҢ–зҺҮиҫғдҪҺпјҢеҢ»з”ЁеҶ…зӘҘй•ңдёӯзЎ¬й•ңгҖҒиҪҜй•ңеӣҪдә§еҢ–зҺҮеҲҶеҲ«иҫҫеҲ°40%гҖҒ28%пјҢж”ҫе°„жҖ§ж ёзҙ жҲҗеғҸи®ҫеӨҮеӣҪдә§еҢ–зҺҮд»…1%е·ҰеҸігҖҒеӣҪдә§жӣҝд»Јз©әй—ҙеӨ§гҖӮ

жІ»з–—дёҺз”ҹе‘Ҫж”ҜжҢҒи®ҫеӨҮеӨ„дәҺеӣҪдә§жӣҝд»Ј

й«ҳйҖҹжҲҗй•ҝйҳ¶ж®ө

ж №жҚ®дј—жҲҗ数科数жҚ®пјҢе‘јеҗёйә»йҶүжҖҘж•‘и®ҫеӨҮж–№йқўпјҢ2022е№ҙеҝғиӮәеӨҚиӢҸгҖҒдҪ“еӨ–йҷӨйўӨеӣҪдә§и®ҫеӨҮжӢӣжҠ•ж ҮйҮ‘йўқиҫҫеҲ°е…ЁйғЁе“ҒзүҢ85%д»ҘдёҠпјҢе‘јеҗёжңәгҖҒйә»йҶүжңәе·ІиҫҫеҲ°50%-60%гҖӮ

В зӣ‘жҠӨж–№йқў

зӣ‘жҠӨи®ҫеӨҮгҖҒеҝғз”өеӣҫжңәеӣҪдә§еҢ–зҺҮзәҰ80%пјҢиЎҖж°§жөӢйҮҸи®ҫеӨҮеӣҪдә§еҢ–зҺҮи¶…иҝҮ60%пјҢзңјйңҮз”өеӣҫд»ӘгҖҒзқЎзң е‘јеҗёзӣ‘жөӢи®ҫеӨҮ2022е№ҙжӢӣжҠ•ж ҮдёӯйҖүйҮ‘йўқеҚ жҜ”жҺҘиҝ‘иҝҮеҚҠгҖӮ

В жІ»з–—ж–№йқў

иҫ“ж¶ІжіөзӯүдҪҺз«ҜйўҶеҹҹеҹәжң¬е®һзҺ°еӣҪдә§жӣҝд»ЈпјҢеҶІеҮ»жіўжүӢжңҜи®ҫеӨҮгҖҒеҫ®жіўжүӢжңҜи®ҫеӨҮгҖҒи¶…еЈ°жүӢжңҜи®ҫеӨҮжҺҘиҝ‘е®ҢжҲҗеӣҪдә§жӣҝд»ЈпјҢжүӢжңҜз…§жҳҺи®ҫеӨҮгҖҒжҝҖе…үжүӢжңҜи®ҫеӨҮгҖҒеҶ·еҶ»жүӢжңҜи®ҫеӨҮеӣҪдә§еҢ–зҺҮиҫҫеҲ°50%-80%д№Ӣй—ҙпјҢй«ҳйў‘/е°„йў‘жүӢжңҜи®ҫеӨҮеӣҪдә§еҢ–зҺҮ40%д»ҘдёҠпјҢжүӢжңҜеҠЁеҠӣзі»з»ҹеӣҪдә§еҢ–зҺҮеҝ«йҖҹеўһй•ҝпјҢжүӢжңҜжңәеҷЁдәәгҖҒеҢ»з”Ёжҳҫеҫ®й•ңгҖҒеҢ»з”Ёз”өеӯҗеҠ йҖҹеҷЁгҖҒеҢ»з”ЁXе°„зәҝжІ»з–—и®ҫеӨҮзӯүеұһдәҺеӣҪдә§жӣҝд»Јз©әй—ҙи¶ігҖҒиЎҢдёҡеўһйҖҹеҝ«зҡ„з»ҶеҲҶжқҝеқ—гҖӮжөӢеәҸд»ӘгҖҒиҙЁи°ұд»ӘзӯүеӨ§еһӢзІҫе°–еҢ»з–—и®ҫеӨҮд№ҹеҗҜеҠЁеӣҪдә§жӣҝд»ЈиҝӣзЁӢгҖӮ

В еҢ»з”ЁиҖ—жқҗеӣҪдә§жӣҝд»Ј

жҲ‘еӣҪеңЁдҪҺеҖјиҖ—жқҗеӨ§еӨҡж•°з»ҶеҲҶйўҶеҹҹе®һзҺ°еӣҪдә§жӣҝд»ЈпјҢдҪҶеҢ»з”Ёй«ҳеҲҶеӯҗиҖ—жқҗгҖҒзҺ°д»Јж•·ж–ҷзӯүйўҶеҹҹиҝӣеҸЈдҫқиө–еәҰиҫғй«ҳгҖӮ

В й«ҳеҖјиҖ—жқҗж–№йқў

зӣ®еүҚжҲ‘еӣҪеӨ§йғЁеҲҶй«ҳеҖјиҖ—жқҗз»ҶеҲҶйўҶеҹҹеӣҪдә§еӨ„дәҺиө·жӯҘйҳ¶ж®өпјҢеӣҪдә§еҢ–зҺҮжҖ»дҪ“иҫғдҪҺпјҢеӨҡж•°дә§е“ҒеӣҪдә§еҢ–зҺҮдҪҺдәҺ50%пјҢйғЁеҲҶдә§е“ҒеӣҪдә§еҢ–зҺҮдҪҺдәҺ20%гҖӮ

еӣҪдә§й«ҳеҖјиҖ—жқҗдә§иғҪдё»иҰҒйӣҶдёӯдәҺеҸ‘еұ•жҲҗзҶҹеәҰй«ҳгҖҒжҠҖжңҜеҗ«йҮҸиҫғдҪҺзҡ„е°Ғе өеҷЁгҖҒеҶ и„үж”Ҝжһ¶гҖҒйӘЁз§‘еҲӣдјӨзӯүйўҶеҹҹпјҢ2020е№ҙе…ҲеӨ©з—…е°Ғе өеҷЁгҖҒеҶ и„үж”Ҝжһ¶гҖҒйӘЁз§‘еҲӣдјӨеӣҪдә§еҢ–зҺҮеҲҶеҲ«иҫҫеҲ°95%гҖҒ75%гҖҒ68%гҖӮйҡҸзқҖеӣҪ家еёҰйҮҸйҮҮиҙӯж·ұе…Ҙе®һж–ҪпјҢйӘЁз§‘жӨҚе…Ҙзү©гҖҒеҝғиЎҖз®ЎжӨҚе…Ҙзү©гҖҒзңјз§‘гҖҒз”өз”ҹзҗҶзӯүиҖ—жқҗеӣҪдә§жё—йҖҸзҺҮжңүжңӣжҢҒз»ӯжҸҗеҚҮгҖӮ

йӘЁз§‘жӨҚе…Ҙзү©ж–№йқў

еҲӣдјӨзұ»зӣ®еүҚеҹәжң¬е®һзҺ°еӣҪдә§жӣҝд»ЈпјҢдәәе·Ҙе…іиҠӮгҖҒи„ҠжҹұжӨҚе…Ҙзү©зӯүиҖ—жқҗеӣҪдә§жё—йҖҸзҺҮе®һзҺ°иҫғеӨ§йЈһи·ғгҖӮ

2018е№ҙдәәе·Ҙе…іиҠӮжҢүж•°йҮҸи®ЎеӣҪдә§еҢ–зҺҮдёә54%пјҢе…¶дёӯиҶқе…іиҠӮеӣҪдә§зҺҮдёә43%пјҢй«Ӣе…іиҠӮдёә61%пјҢдҪҶжҢүй”Җе”®йўқи®ЎеӣҪдә§еҢ–зҺҮд»…26.7%пјҢеӣҪдә§еҚ•д»·иҫғдҪҺгҖӮи„ҠжҹұжӨҚе…Ҙзү©ж–№йқўпјҢжҢү2022е№ҙйӣҶйҮҮжҠҘйҮҸж•°йҮҸи®Ўз®—пјҢеӣҪдә§дјҒдёҡеҚ жҚ®еүҚеӣӣпјҢеүҚе…«еҗҚдёӯйҷӨзҫҺж•ҰеҠӣгҖҒејәз”ҹд№ӢеӨ–еқҮдёәеӣҪдә§дјҒдёҡгҖӮж №жҚ®еҢ»жў°жұҮж•°жҚ®пјҢ2022е№ҙжҲ‘еӣҪйӘЁз§‘жӨҚе…Ҙзү©дёӯпјҢеҲӣдјӨгҖҒе…іиҠӮгҖҒи„ҠжҹұгҖҒиҝҗеҠЁеҢ»еӯҰйўҶеҹҹеӣҪдә§еҚ жҜ”еҲҶеҲ«дёә73%гҖҒ55%гҖҒ49%гҖҒ11%пјҢиҝҗеҠЁеҢ»еӯҰйўҶеҹҹзҡ„еӣҪдә§жӣҝд»ЈеӨ„дәҺиө·жӯҘйҳ¶ж®өгҖӮ

иЎҖз®Ўд»Ӣе…Ҙй«ҳеҖјиҖ—жқҗж–№йқў

еҶ зҠ¶ж”Ҝжһ¶еӣҪдә§еҢ–зҺҮеңЁ80%д»ҘдёҠпјҢе…¶дҪҷеҝғиЎҖз®Ўд»Ӣе…ҘеҷЁжў°и·ЁеӣҪдјҒдёҡеҚ жҚ®еӨ§йғЁеҲҶдә§е“Ғзҡ„еёӮеңәд»ҪйўқпјҢзү№еҲ«жҳҜдёӯй«ҳз«ҜеёӮеңәпјҢеӯҳеңЁиҫғеӨ§жӣҝд»Јз©әй—ҙгҖӮ

дё»еҠЁи„үжІ»з–—йўҶеҹҹзӣ®еүҚеӣҪдә§еӨ„дәҺеҝ«йҖҹеҸ‘еұ•йҳ¶ж®өпјҢдёҺиҝӣеҸЈй«ҳз«Ҝдә§е“ҒйҖҗжёҗеҪўжҲҗе·®ејӮеҢ–з«һдәүж јеұҖпјӣзҘһз»Ҹд»Ӣе…Ҙе’ҢеӨ–е‘ЁиЎҖз®Ўд»Ӣе…Ҙж–№йқўпјҢиҝӣеҸЈдјҒдёҡеҚ жҚ®дё»еҜјең°дҪҚпјҢеӣҪдә§жӣҝд»ЈеӨ„дәҺиө·жӯҘйҳ¶ж®өгҖӮ

е…·дҪ“дә§е“ҒжқҘзңӢпјҢ2022е№ҙпјҢеҝғи„Ҹе°Ғе өеҷЁеӣҪдә§еҢ–зҺҮеңЁ90%д»ҘдёҠпјҢеҶ зҠ¶иҚҜзү©жҙ—и„ұзҗғеӣҠеӣҪдә§д»Ҫйўқиҝ‘80%пјӣеҝғи„Ҹз“ЈиҶңдёӯпјҢз”ҹзү©з“ЈиҶңеӣҪдә§еҢ–зҺҮ15%е·ҰеҸіпјҢд»Ӣе…Ҙз“ЈиҶңеӣҪдә§д»Ҫйўқиҫғй«ҳпјӣдәәе·Ҙеҝғи„Ҹж–№йқўпјҢз”ұдәҺеӣҪйҷ…йҫҷеӨҙйӣ…еҹ№дә§е“Ғе°ҡжңӘиҝӣе…ҘдёӯеӣҪеёӮеңәпјҢе•ҶдёҡжӨҚе…Ҙд»ҘеӣҪдә§е“ҒзүҢдёәдё»гҖӮ

з”өз”ҹзҗҶе’Ңиө·жҗҸеҷЁж–№йқўпјҢејәз”ҹгҖҒйӣ…еҹ№гҖҒзҫҺж•ҰеҠӣгҖҒжіўеЈ«йЎҝ科еӯҰзӯүиҝӣеҸЈеҺӮе•Ҷй•ҝжңҹеӨ„дәҺеһ„ж–ӯең°дҪҚпјҢ2020е№ҙиҝӣеҸЈеҺӮе•ҶеҚ еӣҪеҶ…еёӮеңәд»Ҫйўқзҡ„89%пјҢж №жҚ®еҢ»жў°жұҮж•°жҚ®пјҢ2022е№ҙеӣӣ家дјҒдёҡеӣҪеҶ…еёӮеңәд»Ҫйўқд»ҚдҝқжҢҒ90%е·ҰеҸігҖӮ

зӣ®еүҚиө·жҗҸеҷЁеӣҪдә§еҢ–зҺҮиҫҫеҲ°15%е·ҰеҸіпјҲжҢүйҮҮиҙӯж•°йҮҸпјүпјҢеӣҪдә§жӣҝд»Јз©әй—ҙиҫғеӨ§гҖӮ

зҘһз»ҸеӨ–科й«ҳеҖјиҖ—жқҗж–№йқў

еӨ§йғЁеҲҶз»ҶеҲҶеёӮеңәиў«еӣҪеӨ–дјҒдёҡеһ„ж–ӯпјҢеӣҪдә§еҢ–жҖ»дҪ“зЁӢеәҰдҪҺпјҢзӣ®еүҚдәәе·ҘзЎ¬и„‘пјҲи„ҠпјүиҶңе®ҢжҲҗдәҶиҝӣеҸЈжӣҝд»ЈпјҢйў…йӘЁдҝ®иЎҘеӣәе®ҡжқҗж–ҷ-PEEKжқҗж–ҷеӣҪдә§еҢ–зҺҮзӣёеҜ№иҫғй«ҳгҖӮ

зңјз§‘й«ҳеҖјиҖ—жқҗж–№йқў

дәәе·Ҙжҷ¶дҪ“еёӮеңә规模еҚ зңјз§‘иҖ—жқҗ60%д»ҘдёҠпјҢеҪ“еүҚдәәе·Ҙжҷ¶дҪ“еӣҪдә§еҢ–зҺҮзәҰ20%пјҢдё”йӣҶдёӯеңЁдҪҺз«ҜзЎ¬жҖ§дәәе·Ҙжҷ¶дҪ“ж–№йқўпјҢй«ҳз«Ҝеҹәжң¬з”ұиҝӣеҸЈдјҒдёҡдё»еҜјпјҢеӣҪдә§жӣҝд»Јз©әй—ҙиҫғеӨ§гҖӮ

и§’иҶңеЎ‘еҪўй•ңпјҲOKй•ңпјүеңЁйӣҶйҮҮжҺЁеҠЁдёӢиҝҺжқҘйҷҚд»·еӨ§жҪ®пјҢжҺЁеҠЁеӣҪдә§жӣҝд»ЈпјҢ2022е№ҙеӣҪдә§д»Ҫйўқ50%д»ҘдёҠгҖӮдәәе·Ҙи§’иҶңеӣҪеҶ…еёӮеңәеӨ„дәҺеҲқзә§йҳ¶ж®өпјҢеҹәжң¬з”ұжіўеЈ«йЎҝ科еӯҰдё»еҜјгҖӮ

В иЎҖж¶ІеҮҖеҢ–й«ҳеҖјиҖ—жқҗж–№йқў

иЎҖж¶ІйҖҸжһҗжңәеҸҠиЎҖж¶ІйҖҸжһҗеҷЁзӯүеёӮеңәд»Қ然д»ҘеӨ–иө„дјҒдёҡеҸҠе“ҒзүҢдёәдё»пјҢе…¶дёӯпјҢиЎҖж¶ІйҖҸжһҗжңәеӣҪдә§еҢ–зҺҮзәҰдёә25%пјҢйҖҸжһҗеҷЁеӣҪдә§еҢ–зҺҮ45%пјҢиЎҖж¶ІйҖҸжһҗз®Ўи·ҜеӣҪдә§жӣҝд»ЈзӣёеҜ№жҲҗзҶҹпјҢеүҚдә”дҫӣеә”е•ҶдёӯеӣҪдә§е“ҒзүҢеҚ жҚ®4家пјҢеёӮеңәд»ҪйўқеҚ жҜ”60%е·ҰеҸігҖӮйҖҸжһҗзІү/ж¶Іеҹәжң¬е®һзҺ°еӣҪдә§жӣҝд»ЈгҖӮ

еҸЈи…”科й«ҳеҖјиҖ—жқҗж–№йқў

зӣ®еүҚеӣҪеҶ…з§ҚжӨҚдҪ“еҹәжң¬иў«еӣҪеӨ–е“ҒзүҢеҚ жҚ®пјҢ2022е№ҙеӣҪдә§е“ҒзүҢеҚ жҜ”11%е·ҰеҸігҖӮ

йҡҗеҪўзүҷеҘ—еҹәжң¬е®һзҺ°еӣҪдә§жӣҝд»ЈгҖӮеҸЈи…”дҝ®еӨҚжқҗж–ҷж–№йқўпјҢз‘һеЈ«зӣ–ж°ҸеҚ жҚ®еӣҪеҶ…70%еёӮеңәд»ҪйўқпјҢеӣҪдә§е“ҒзүҢеёӮеҚ зҺҮжңүжңӣиҝ…йҖҹжҸҗеҚҮгҖӮ

еӨ–科зұ»й«ҳеҖјиҖ—жқҗж–№йқў

и¶…еЈ°еҲҖгҖҒзӯүзҰ»еӯҗеҲҖгҖҒдәәе·ҘиҖіиң—гҖҒеҗ»еҗҲеҷЁзӯүд»ҘеӨ–иө„е“ҒзүҢдёәдё»пјҢеӣҪдә§еҢ–зҺҮеңЁ30%е·ҰеҸігҖӮдёҖж¬ЎжҖ§еҶ…зӘҘй•ңж–№йқўпјҢз”ұдәҺдј з»ҹи·ЁеӣҪеҶ…й•ңйҫҷеӨҙе°ҡжңӘйҮҚзӮ№еҸ‘еҠӣпјҢеӣҪдә§еҢ–зҺҮеңЁ60%д»ҘдёҠгҖӮ

В еӨ–科зұ»й«ҳеҖјиҖ—жқҗж–№йқў

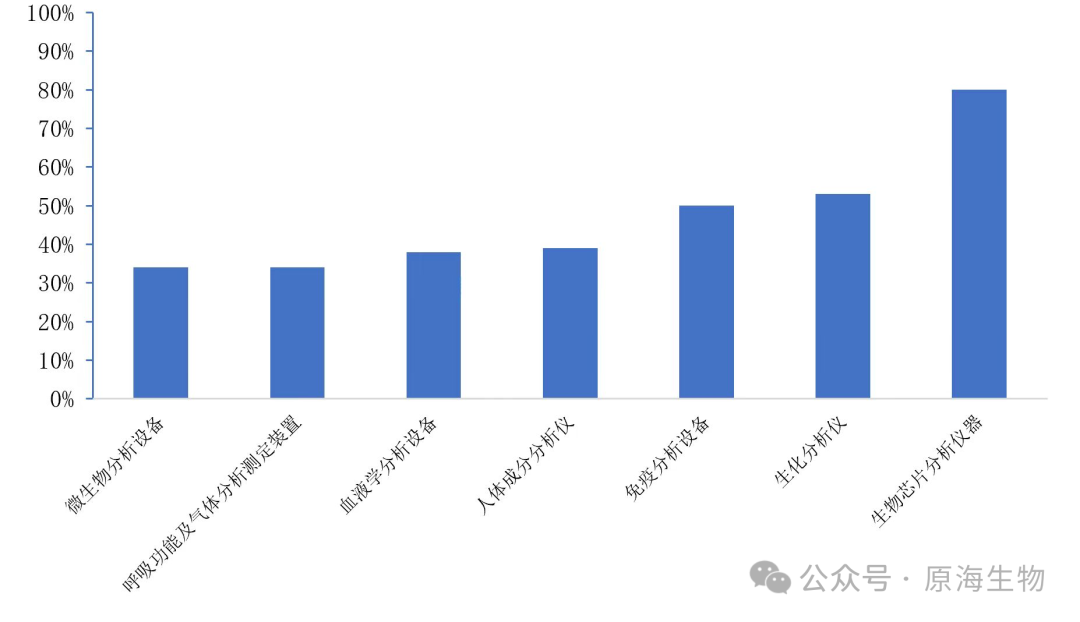

зӣ®еүҚжҠҖжңҜеҗ«йҮҸиҫғдҪҺзҡ„з”ҹеҢ–иҜҠж–ӯгҖҒиЎҖж¶ІиҜҠж–ӯгҖҒй…¶иҒ”е…Қз–«еҹәжң¬е®ҢжҲҗеӣҪдә§жӣҝд»ЈпјҢиҝҲз‘һеҢ»з–—гҖҒиҫҫе®үеҹәеӣ гҖҒе®үеӣҫз”ҹзү©гҖҒж–°дә§дёҡгҖҒдёҮеӯҡз”ҹзү©зӯүеӣҪдә§е“ҒзүҢдё»еҜјеёӮеңәгҖӮ

з”ҹеҢ–иҜҠж–ӯж•ҙдҪ“еӣҪдә§еҢ–зҺҮе·ІиҫҫеҲ°70%пјҢз”ҹеҢ–д»ӘеҷЁж–№йқўеӣҪдә§еҢ–зҺҮзәҰ30%гҖӮ

жҠҖжңҜеҗ«йҮҸиҫғй«ҳзҡ„е…Қз–«иҜҠж–ӯпјҲеҢ–еӯҰеҸ‘е…үпјүгҖҒеҲҶеӯҗиҜҠж–ӯгҖҒPOCTзӯүйўҶеҹҹжө·еӨ–йҫҷеӨҙеҚ жҚ®иҫғеӨ§дјҳеҠҝпјҢе…Қз–«иҜҠж–ӯеҢ…жӢ¬еҢ–еӯҰеҸ‘е…үж•ҙдҪ“еӣҪдә§еҢ–зҺҮзәҰ25%гҖӮ

еҲҶеӯҗиҜҠж–ӯж–№йқў

PCRиҜ•еүӮеӣҪеҶ…дјҒдёҡеҹәжң¬е®һзҺ°еӣҪдә§жӣҝд»ЈпјҢPCRд»ӘеҷЁд»ҘиҝӣеҸЈе“ҒзүҢдёәдё»пјҢдҪҶеӣҪдә§еҺӮе•ҶиҺ·иҜҒеҠ йҖҹпјҢеӣҪдә§еҢ–зҺҮжңүжңӣжҸҗеҚҮгҖӮеҫ®з”ҹзү©иҜҠж–ӯж–№йқўеӣҪеҶ…иө·жӯҘжҷҡпјҢд»ӘеҷЁе’ҢиҜ•еүӮеқҮиҗҪеҗҺдәҺ欧зҫҺеӣҪ家пјҢеҹ№е…»еҹәеҹәжң¬дҫқиө–иҝӣеҸЈгҖӮиЎҖж¶ІиҜҠж–ӯж–№йқўпјҢеӣҪеҶ…иҝҲз‘һеҢ»з–—гҖҒиөӣ科еёҢеҫ·зӯүдјҒдёҡеҸ–еҫ—жҳҺжҳҫиҝӣеұ•пјҢе…¶дёӯиҝҲз‘һеҢ»з–—еӣҪеҶ…еёӮеҚ зҺҮжҺҘиҝ‘40%гҖӮ

вҖ” End вҖ”

жү«з Ғе…іжіЁжҲ‘们

дәҶи§ЈжңҖж–°иө„и®Ҝ

еӣҫж–ҮжқҘжәҗдәҺзҪ‘з»ңпјҢеҰӮдҫөиҒ”еҲ