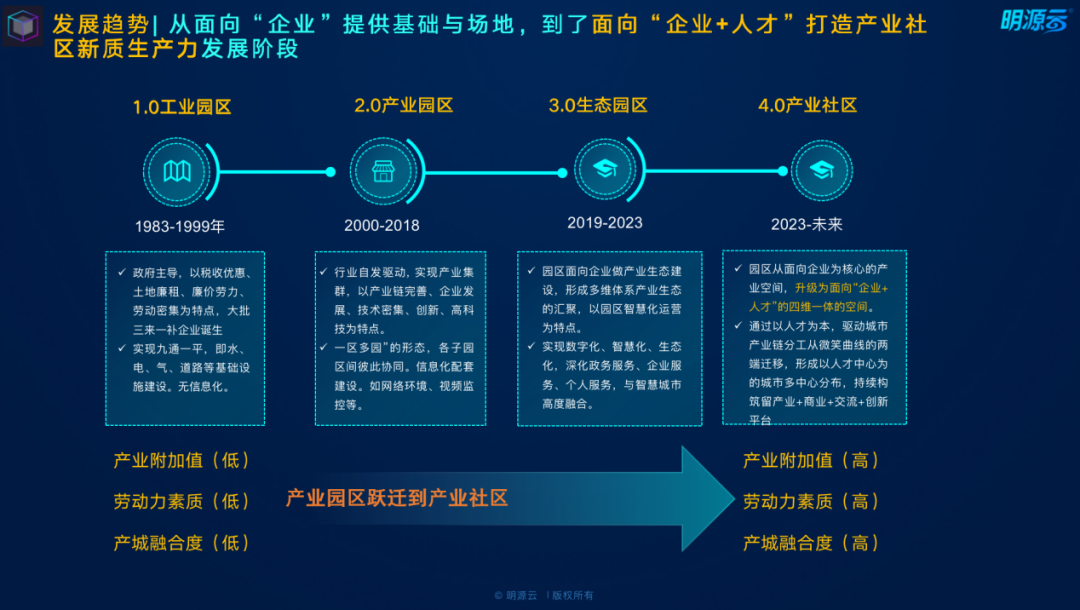

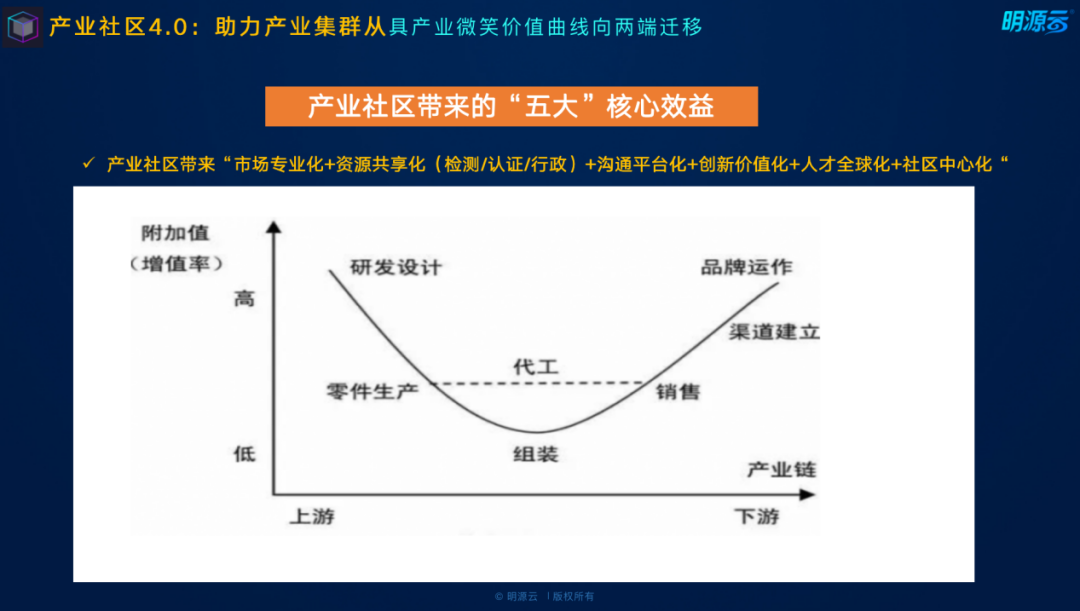

“瘦身”主要体现在产业门类上,要对园区现有产业进行优化升级,以确立园区主导产业,并围绕主导产业,持续打造适配当地特色与资源禀赋的产业链经济; “增高”主要体现在产业提升上,园区产业“增高”,需要借助产业融合,延伸和拓展产业链,构筑园区产业的“微笑曲线”,通过推动产业集群向曲线两端升级,不断提升园区产业链的竞争力。

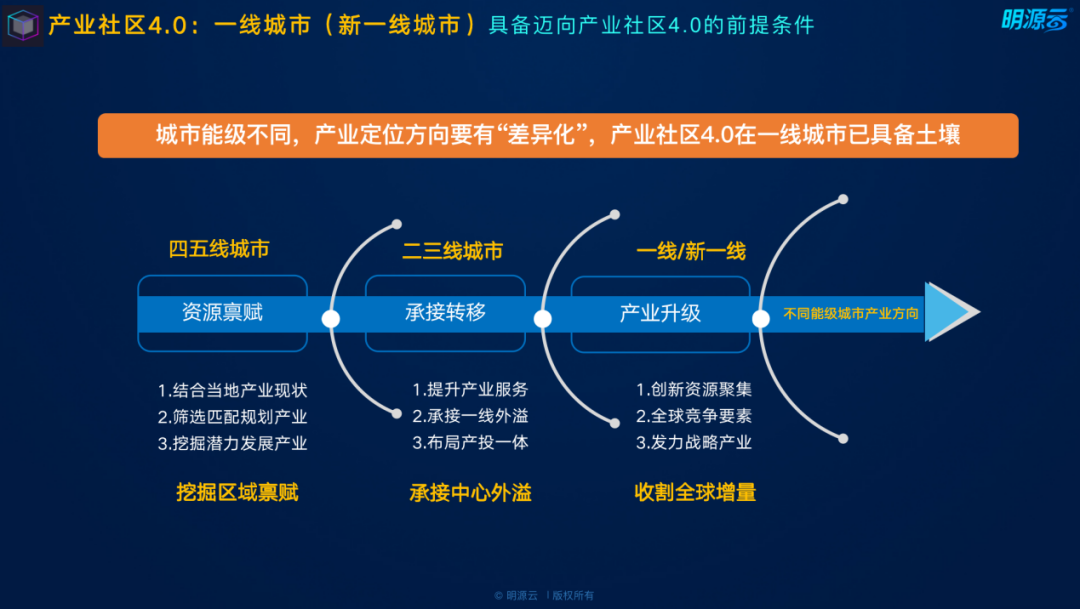

天时:从中央到地方陆续出台了一系列鼓励产业与城市融合发展的政策,比如,在国家“十四五”规划《纲要》就明确提出,要“坚持产城融合,完善郊区新城功能,实现多中心、组团式发展。”; 地利:早在2021年,上海、天津、长春、南京等52座城市就共同发布了《「15分钟社区生活圈」行动·上海倡议》,在“15分钟城市”浪潮下,产业社区逐渐成为越来越多新城建设的落脚点; 人和:随着经济的发展和社会的进步,人们对生活质量的要求越来越高,特别是对于在丰富物质和精神世界成长起来的新一代产业人才而言,热热闹闹的“烟火气”已经成为不可或缺的“配置”。城市全要素功能,成为留下新一代产业人才的先决条件。

作为企业一把手,企业家的核心诉求,往往聚焦于产品创新、资本、市场、人才等方面,换言之,更加看重产业社区能为企业发展创造哪些优惠补贴、能否降低经营成本、是否有利于市场的拓宽,以及是否有助于吸引投资等等。 相较于企业家,企业的高管则更加看重自身需求能否得到满足,对于多数高管而言,背负着较大的工作和生活压力,所以,能否满足情绪价值,为情绪找到一个出口,以及能否创造更多财富,减轻养家糊口的压力,成为企业高管判定产业社区好与坏的重要标准。 年轻基层员工个性鲜明,既追求个人奋斗,但绝不是艰苦奋斗,在努力工作的同时,也绝不放弃享受生活,所以,对于基层员工而言,生活即工作,更在乎自身在产业社区能否快乐工作和快乐生活。

首先,北京卫星制造厂科技园,前身是北京卫星制造厂有限公司中关村厂区,这里诞生了中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”。为继承航天精神,最大化展示工业遗产风貌,该园区采取了修旧如旧的原则,保持了北京卫星制造厂有限公司中关村厂区原有的建筑风格,同时,通过在园区内设计东方红广场、运星大道等历史文化纪念景观,赋予了园区文化传承和新的城市功能; 其次,通过运用建筑科技和智慧科技,园区不断强化工业遗产的功能,比如,在园区整体规划上,采取了动静分流的分区方式,改造后的园区分为企业办公区域和公众开放区。园区产业配套24小时向公众开放,既能满足园区内企业和员工的日常消费和休闲娱乐需求,也能服务周边写字楼的办公人士和附近居民,如此一来,不仅有助于提升园区品牌形象和知名度,吸引更多优质企业入驻,形成良好的产业生态和人才聚集效应,同时,也能为该片区带来更多的生活气息和氛围,实现对人居环境、产业经济以及社会关系的综合提振。 除了在硬件方面不断发力,北京卫星制造厂科技园在服务运营等“软实力”打造上也下了很大功夫,通过打造海星运营服务体系,即“空间服务、产业服务、社群服务、战略服务、定制服务”,通过产业空间运营,与入园企业建立强关联,一是通过智慧园区系统让各园区形成互动,让企业对接更高效;二是创建产权交易中心,帮助企业缓解资金问题;三是提供公共服务平台,帮助企业解决个性化问题;四是通过一系列创新服务,包括滑雪场等定向服务,为入园企业的工作人员配备人才长租公寓等,打造有特色、有活力的产业社区。

点击了解详情↓